光明日报记者 严伟军

多年后,当空气中升起的蘑菇烟云早已消散,平沙肆无忌惮地把照片固定在书架上,张丽星抱着妻子朱凤璇,回到了上海。17岁离家出走,回来后有两场风霜。

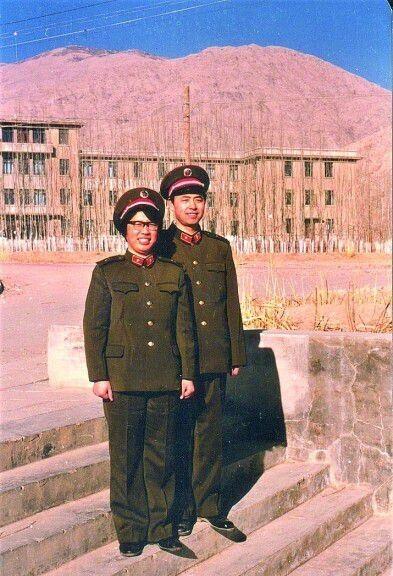

1985年,张立星和朱凤轩在研究所办公楼前。相片

1966年10月,一辆油罐车从北京出发,载着清华大学毕业生张立星和数百名年轻人,向远方驶去。

终点在哪里?张丽星不确定。我所知道的是,它在天山的深处,一个在地图上找不到的地方 - 马兰。

两年后,朱凤轩从清华大学毕业,来到这里。从此,他们在戈壁滩扎根,成为新中国"两弹一星"的职业经历,成为沙漠出的"一般夫妻"。

今年夏天,记者来到张立星和朱凤轩在上海的家中,听他们缅怀青春和热爱沙漠戈壁,唱着最美的青春歌曲。

拍照并开始

1965年毕业时,张丽星毫不犹豫地在自愿表上写下两行:"希望到大西北,到祖国哪里有需要。"

1959年,张立星参加了高考,最初的几名志愿者都与原子能有关。"我在高中时就知道原子能是国家需要的,所以我决心学习尖端技术。

不久之后,他收到了清华大学工程物理系的录取通知书。在大学二年级,清华大学成立了工程化学系,以加快核技术研究。包括张立星在内,工程物理系有三个班的学生转入工程化学系整体。

"我们将研究如何从铀矿中提取铀,毕业后我们将进入艰难的地区。张立星说,至于"硬"到什么程度,我们不想,只想学技能,为祖国服务。

朱凤轩是张立星在上海武夷中学的同学。由于高考成绩优异,被考入苏联预备役部门。一年后,中苏关系破裂,刘洙不得不停职,她被送往清华大学工程物理系。就这样,她比张丽星晚了一年入学,成为了同学。

朱凤轩的主修是同位素分离,这是工程物理系最保密的专业,代码220。

她还记得任何一个东昌的告诫:"你们都是来自全国各地的领袖,都想成为爱因斯坦,居里夫人式的科学家。但我特别想告诉大家,工程物理系是从事事业的,随时准备去最困难的地方,甚至不惜牺牲自己的生命。"

说起多年的学习,张丽星和朱凤轩想起了深夜,沸腾的清华花园。1964年10月16日,周恩来总理在人民大会堂会见大型音乐剧、舞蹈史诗《东方红》演员时,郑重宣告:中国第一颗原子弹爆炸成功!当晚,清华大学的学生将这一消息带回了学校。

"当我听到走廊里突然传来一阵噪音时,我已经躺在宿舍的床上了,我立即跳了下来。那真是太高兴了..."晚上,张立星和朱凤轩都加入了人群的庆祝。在礼堂前,欢呼声和歌声冲上云层,在天空中回荡了很久。

是时候分手了,张立星接到通知:新疆21基地。21基地有一个不错的名字,马兰。张立星不知道21基地有多远,不知道马兰有没有马兰兰。他唯一的念头就是:拍一张照片,出发。

他鼓起勇气找到了还在学校的朱凤轩,还在学校做毕业设计。最后,拍了一张照片,固定了两个年轻人简单的笑容,也树立了一生并肩作战,手拉手奉献人生。

每一天,在刀火的无形海洋中

"有个地方叫马兰,你想找它,请西出阳关,丹心闪耀沙漠,辛勤劳作,放那颗银星,跳那把长剑,发电机在灿烂的太阳高高的晴天......"一首"马兰民谣",关于青春有多少挣扎。

"荒凉。"多年后,一开始想看红山,张立星脱口而出这两个字。

"除了几排房子,什么都没有,房子是空的。张立兴在红山工作,从马兰的基地生活区还是40公里,车到山沟一路到几乎没有烟的地方。

1968年秋天,带着两箱书,朱凤轩来了。

上海女孩本可以留在北京工作,学校希望她留下来当老师。但朱凤轩有自己的计划:"学习这个职业,是因为国家的需要,我想更好地发挥自己的作用,到第一线做科研更适合我。"

马兰基地刚建成之初,就在就业之初,朱凤轩等专业人员急需核试验的放射化学诊断。

爆炸发生后,飞行员驾驶飞机穿过烟云,冒着生命危险只取回了极少数样本。朱凤轩和他的同事们用这个极其宝贵的样本分析了当时唯一可用的商业仪器。为了提高一点点诊断的准确性,然后再提高一点点,我们必须设计出更好的仪器和方法。每个人日夜都在想着它。

有一次,我在实验室工作到深夜。在独自一人返回宿舍的路上,朱凤轩和一只孤狼迎面相撞。夜里,狼的眼睛里闪烁着两道幽闭恐怖的光芒。

对质。

不知道勇气从何而来,朱凤轩摘下大皮帽,扔了出去,正砸在狼头上。狼转过头,跑开了。

"那时候,你一定不要害怕,死死地盯着它,眼睛比现在更坚定。我已经掏出腰带,准备与它搏斗。"现在回想起这次'偶然相遇',朱凤轩一脸轻松,像是艰难生活中的礼物。

她更自豪的是,她研究了碳晶离子源技术,成功地将检测灵敏度提高数十倍,达到国际先进水平,使诊断核弹性能够获得准确可靠的数据。

"诊断方法的形成不是一次性的,我们要做的就是不断改进,做一个更好的'规模'。长期密切接触核爆炸样本,朱凤轩也付出了健康的代价,白细胞一度下降到2000,而正常人白细胞不低于4000。

张立星的重点是地下核试验。1969年9月23日00时15分,一声巨响后,大地爆裂释放出巨大的能量,使试验区内的山体剧烈摇晃——新中国平东首场地下核试验成功!

这一刻,张立星的"地质水文研究室"已经默默工作了近5年。

"在马兰,我每天都在一片看不见的刀火之海中。张立星说:"我们的事业,决定了我们是在沙漠中奋战,在戈壁静静地生活。你所做的是吓唬世界,要做的就是隐藏被埋葬的人的名字。"

从1958年6月中国核试验场建立到1996年9月中国签署《全面禁止核试验条约》,中国已成功进行了45次核试验。朱凤轩参加37次全员,张立星参加29次。由于贡献突出,两人先后被中央军委授予专业技术少将军衔。

"我还是个少年,没有一丝改变。

在张丽星和朱凤轩的家中,有一个灰色的皮质行李箱,老上海风情,那是大学姐姐送给张立星的礼物。

2019年,充满青春与怀旧、汗水与欢笑的手提箱,与主人一起回到了上海。

"一般夫妻"白发苍苍地回来了,像一对普通的老人。

回到吴伟中学,同学们问:马兰为什么要去马兰,马兰有栗色?

是的,在戈壁深处,紫花,小巧,但开着温暖,毫无保留地展现出生命的力量。

1969年12月12日,两张单人床合二为一,张丽星和朱凤轩结婚。

同事大姐姐拿了一个好看的枕套,借给新人摆姿势。暖锅买不来,同志送了一个。然后到基地服兵役时买一些硬糖,同志们分开,哪怕是婚礼。

在红山,大多数蔬菜都是"老三"——卷心菜、萝卜和土豆。1974年,女儿出生时,朱凤轩从上海来捡鸡蛋。

将数千公里的鸡蛋转向红山。他们找了一个纸盒,垫棉,把皮帽放在箱子中央,把鸡蛋放在皮帽里,插入温度计监测温度,在皮帽周围放一个装有热水的玻璃瓶,把纸盒裹在毛皮大衣里。没过多久,一群小鸡就出生了!

星期天,骑车去山上挖野菜喂鸡,捡起牛粪给地面施肥,让孩子们自己吃绿叶蔬菜。"就连上海崇明的金瓜也在红山里种活瓜。朱说道。

"红山的日子不仅艰难,而且很美。朱凤轩记得,夏雨过后,远处是白雪山,周围是盛开的野花;

事实上,他们有太多的机会离开。1980年,张立星作为改革开放后国家第一位访问学者,出国深造。两年后,他毫不犹豫地回到了戈壁。

1990年,浦东的发展向公众开放。母校老师邀请两人回到上海,在清华的浦东工作。这对夫妇礼貌地拒绝了老师的善意。

"我们只是清华大学毕业的普通学生,正是因为我们献身于一项伟大的事业,将理想追求与民族命运相结合,才实现了自己的人生价值。朱说。

现在,她和爱唱歌的张丽星加入了清华大学上海校友会艺术团,平均年龄超过74岁。

"我还是过去的少年/没有一丝变化/时间只是一种考验/我心中同样有信心......"唱着"少年",他们的眼睛闪闪发光。

他们也喜欢唱"祖国不会忘记":"在浩瀚的海洋中,我是哪个/在奔腾波浪中,我是哪一个......不需要你认识我/不要渴望你认识我/我把我的青春融入祖国的河流中......"

当歌声响起时,耳朵吹响了戈壁长风,还有吴卫口滔滔不绝的河水声。

来源:光明日报