好处

第756期

我正在寻找的是一个死去的徽章经销商。

小时候,经常听长辈们说,抗日战争前,上海的石西国徽大厅可以说是一鸣惊人。20世纪20年代,有148个惠堂,这是惠溪人乃至惠州人最引以为傲的十里大洋域做这篇大文章。也许是祖父和母体的商旅情结的积累和后世对徽商的历史责任的影响,20年前,我开始萌生了一个探究徽商-汇堂行业业绩的愿望。然后,在1981年春天,一场漫长的,几乎是痴迷的调查开始了。

家族的祖先,父亲都是徽记商人,他们自然是我的第一调查对象。由于记录我父亲出差足迹的信息在文化大革命期间被我销毁,老人只能通过记忆告诉我一个充满艰辛的故事。

在清朝,我的祖父从商人到上海。民国时期,父亲曾与人合资在上海蒂巴桥开过一家合资企业,如大家福等回族餐厅,并在18个会徽大厅有股份。解放后,在涪陵祖居中采集了股票订单、协议等。1966年夏天,"文化大革命"爆发了四年,当时他的父亲还在上海工作。在母亲的同意下,我破例撬开只有父亲才能打开、有权阅读的铁盒,发现有几份印得很漂亮的股票订单,从"导演的青睐"和哥哥的名字中跳了出来,简直不敢相信自己的眼睛。下股票订单时,我只有两三岁。在那"下封修"的历史背景下,我被吓得冒了一身冷汗。

当我们继续翻看可能给我的家庭带来灾难的铁盒时,第一次看到了几份协议上许多股东的名字。我匆匆忙忙地把其中一箱股份,手中的信息化为灰烬,留在我的记忆中,除了我父亲是董事长,哥哥是董事外,大部分的协议清单上一直都是"陆文斌"面前的三个字。因为鲁姓很少见,所以印象非常深刻。

陆文斌到底是谁?你从哪儿来?这是一个什么样的杰出人物?

自1981年春天以来,半年断断续续的调查,在五六十位厨师的来访中,老徽商都会无一例外地提到"卢文斌"这个名字。我了解到他是大石门乡的一名村民,是上海早期的汇源企业家。露希打开了多少个徽章大厅?第一个是什么?而关于他人的更详细的材料几乎不可能理解。

既然是大石门坑人,我就把注意力集中在陆文斌的本源上。我去过三次,问过几个老人,有的只知道他在吃面条(鸡西人叫回堂叫"吃面条"),有的只知道他是大老板,有的听说他为村桥修路做了一些好事。他们都只说"影子",却没有实质性的材料,让我很不高兴。

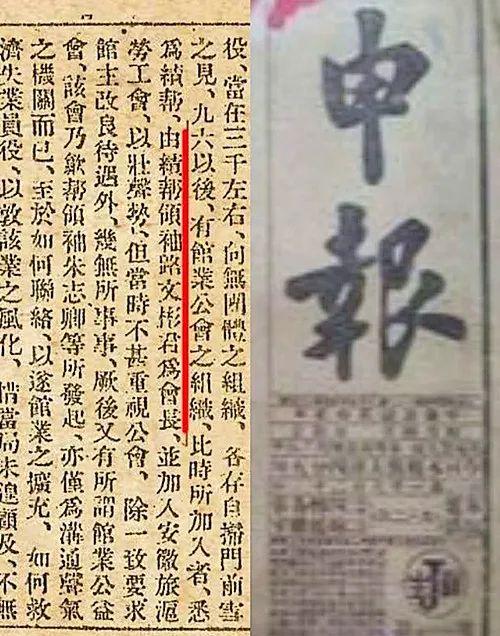

后来,他委托在上海教育厅工作的弟弟于泉为我寻找这些信息。他三次到上海图书馆,收集了一些关于上海石溪国徽博物馆和陆文斌的历史资料。据悉,卢文斌在上海创办了(持有)第一个徽记博物馆,名为"菊园",当时在光绪十年(1884年),卢文斌被称为上海"表演团伙的领袖"。

这是一个伟大的收获。但缺乏更多信息来了解卢先生的业务细节。20多年前后,无法收集到更多关于陆文斌的信息,这几乎成了我心脏病的一部分。这是因为,要学习回族菜,无论如何都要围绕上海回族堂的先驱之一,著名的"表演领军人物"卢文斌。

20世纪90年代初,我和同事们到黄山市惠州区档案馆收集资料,下午找个地方吃饭。在城市百货公司后面排列着一个字形鲜艳的小酒店招牌,"新苏"字直接逼着我的目光。因为在抗日战争期间,当大量徽记从南京等长江中下游城市向西南迁移时,许多餐馆被命名为"新苏"。这是巧合吗?对汇堂的历史有着独特的敏感度,让我走进这两个只有两面的小餐厅。

餐厅的炉子位于商店的左侧,当时可以看到一位30岁出头的厨师紧张地做饭。不知何故,我特别喜欢看厨师翻转的男子气概和脾气暴躁的势头,以及厨师偶尔在锅边用Mazza的"kaka"来强调他操作的节拍,这给了我一种很酷的刺激。

在我们点了三道菜和一汤后,我们利用等待的间隙与厨师一起放松。我用中文问:"桂师姓?答:"没有你的姓氏。"房子在哪里?""石溪大石门"哇!它仍然是一个家伙!陆师傅出乎意料的回答,忽然哽咽了我。我立刻问道:"你听说过上海回堂大老板陆文斌吗?陆师傅低着头,炒着菜,一边微笑着,一会儿也不慢地回答:"知道吧!他是我的曾祖父。"哈!真是巧合!陆师傅的回答,让我很高兴这件事发生了,有一朵柳树黑花,有生命感!

也许我们觉得我们是同胞,在《关于卢文斌的信息集》中,我们似乎有更多的层次关系。手上功夫做完后,陆师傅在桌边坐了下来,跟我们说话。我从中了解到:卢文斌,至今已远离厨房五代多,父亲在抗日战争时期从大上海向西南开国徽大厅,新苏宾馆确实是同年从南京到衡阳、柳州等地的老名徽章馆;他答应以后再问问父亲关于曾祖父的事情。这个消息足以让我感到高兴。他还年轻,我不能指望他能为我提供更多的信息。

从我进店的那一刻起,我就有一种感觉,这家餐厅除了招牌词,找不到第二个字,墙面空白,总觉得店里太"赤裸",没有文化包装。卢师傅既是博物馆的厨师,也是博物馆的老板。听了我的建议后,他高兴地说:"好吧!我没有文化,今天碰巧遇到你这个文化家伙,它懒得给我留下一些墨水宝藏!所以我请他买笔、纸和广告颜料。一方找到一个空白菜单准备。手稿起草了三百多字,概述了回族美食的成因,石西旅以外的回族博物馆业的历史地位,陆国在上海徽博物院的地位等。然后用一封信写,并立即把它钉在墙上。路老板一看,高兴地叫道:"蓬松的光芒!太棒了!"

告别新苏宾馆,告别卢文斌的曾孙,他叫卢人群,多年积累的心脏病似乎也比很大一部分好。一年多后,因为一直没有收到路老板的来信和信息,心里不禁起身来。有一天,决定去屯溪挨家挨户跑,去探究原因。不过等我走到新苏酒店原址后面的城市百货公司,哇!该地区被夷为平地,原来的酒店大楼现在被一个大型建筑车间包围。据说,一位香港老板要在这里发展和建设一个贸易城市。面对这一大变革,让我对鲁某收集的信息,产生了新一轮的极大失望。经过数十年对豪华数据的不成功搜索,是时候开始寻找一群人了。

2001年2月1日(九月初),春节黄金周刚过,我接到一个电话,声称是一条路,一个问题,说实话,我一直在寻找好几年的路组。据他介绍,新苏原店址拆除后,他改变了自己的事业,这些年一直没有少折腾,再加上父亲从病死到仙女之死,其中孝顺了几个月。因此,我对我迄今为止所要求的信息的延迟感到非常抱歉。他说要告诉我很多事情,你能不能抽出时间在不久的将来去屯溪,来看看他的新店?

作为多年寻找自己的心,这一次忙碌也想去当面。第二天,我赶到屯溪。根据他出示的地址,徽餐厅,仍然被称为"新苏",在荷花池的市政厅对面被发现。从店铺到北约一公里到屯溪原有的汽车站,是一条餐饮街,各种小吃摊都集中在这一区域,新苏店位于这条街南端的第一条。

当我踏进店门的那一刻,我第一眼就看到,几年前我为他的旧店写的字挂在店的中间墙上。令我特别感动的是,他不仅保留了这个词,还用一层透明的塑料纸覆盖了它,虽然烟雾有点黄,但字迹仍然清晰可辨。我说:"那条路!谢谢你如此认真地对待我的话!当时因为匆忙,写在白报上用广告颜料,没有档次。回去后我用纸写了一篇好的装饰送给你,肯定比这个词效果好!"

他说:"我应该感谢龚叔叔你是对的,你不能看不起你写给我的字,在这条小吃街上百家店,只有我'新苏'有这种广告素材,这个词给我带来了好生意啊!"还说,"西安影制片厂著名演员徐惠山夫妇到黄山旅游,选择一家餐厅吃饭,从我的店里,沿着这条街走下去,然后转身回到我的店里坐下吃饭,一边读着这个词,说这个写得不错,说我这家小店也有点文化气息。夫妻俩立刻决定在黄山市住三天,两人都到我店吃晚饭。"

小路高兴地拿出许辉山等人的名片说:"徐不仅是演员,更是国家级书法家!这里!这是一个油画家,一个演员...他们来吃饭来看你这个词是高度评价的!"我说,'那是你的惠菜,煮得很好,以吸引这些识字的人!""路径认真地说,'那是一边。我遇到这样的事件后,感觉即使店面很小,也不能有一点文化内容不行,我这个没有文化就是来做文化的事情,哈哈!"我说,'你是一个有文化的人,这叫做文化!""

Path说题主,"我邀请你来的目的:我叔叔陆禄远离湖南衡阳,打电话,说他的儿子,女婿到西旅游表演,买了一本书,书中有你的《涪陵辉厨师环游世界》和《于天民进入西南"的文章,叔叔读了这篇文章, 感觉非常亲切。他想见见你,如果有机会,他想和你详细谈谈道路的情况。"

马上,路老板随之挂断了衡阳叔叔鲁源先生的电话。对方听说是我,会不会把话调转过来。能听见,83岁的老路老人有些激动,那不动的乡村声音让我联想到老人强烈的思乡之情。陆老说:"我们家五代人从厨房出发,南奔北,苦干活,苦苦耐劳,几片商海漂泊,过去的经历在眼前。"他诚恳地邀请我去衡阳看看。当我解释不久的将来真的没有时间去门口时,老人答应尽快写一点关于他的祖父陆文斌和其他徽记博物馆人员闯入西南的素材。

不久,他收到了《我的爷爷——回堂企业家卢文斌》和《回往回忆》等回忆录,以及他在衡阳定居后的亲笔照。令我特别感动的是,我很快就收到了一张巨大的照片,那是我的侄子孙璐,那是在中华民国生活了二十年(1931年)的陆文斌80岁生日。据路径告诉我,文化大革命期间,为了避免反抗军"破碎"的革命行动,这张照片被堆放在毛主席肖像的背面,避免了不幸。

看到这张有些陈旧的照片令人印象深刻。我终于找到了陆文斌,从厨房里找到了卢家的信息,更重要的是,发现了一代名厨坎坷的创业轨迹和辉族厨师的宝贵历史。由于陆老先生认真配合我的调查,从厨房积极追寻卢的过去,并撰写了《厨房60年话沧桑》《烟火创业困难》《上海徽记》等文章,大大丰富了我关于上海和西南大会徽博物馆运营的第一手资料。

(作者为石溪县方志办公室主任,黄山市回族文化研究所研究员,安徽省烹饪产业终身成就奖获得者)

制作:童大庆