好處

第756期

我正在尋找的是一個死去的徽章經銷商。

小時候,經常聽長輩們說,抗日戰争前,上海的石西國徽大廳可以說是一鳴驚人。20世紀20年代,有148個惠堂,這是惠溪人乃至惠州人最引以為傲的十裡大洋域做這篇大文章。也許是祖父和母體的商旅情結的積累和後世對徽商的曆史責任的影響,20年前,我開始萌生了一個探究徽商-彙堂行業業績的願望。然後,在1981年春天,一場漫長的,幾乎是癡迷的調查開始了。

家族的祖先,父親都是徽記商人,他們自然是我的第一調查對象。由于記錄我父親出差足迹的資訊在文化大革命期間被我銷毀,老人隻能通過記憶告訴我一個充滿艱辛的故事。

在清朝,我的祖父從商人到上海。民國時期,父親曾與人合資在上海蒂巴橋開過一家合資企業,如大家福等回族餐廳,并在18個會徽大廳有股份。解放後,在涪陵祖居中采集了股票訂單、協定等。1966年夏天,"文化大革命"爆發了四年,當時他的父親還在上海工作。在母親的同意下,我破例撬開隻有父親才能打開、有權閱讀的鐵盒,發現有幾份印得很漂亮的股票訂單,從"導演的青睐"和哥哥的名字中跳了出來,簡直不敢相信自己的眼睛。下股票訂單時,我隻有兩三歲。在那"下封修"的曆史背景下,我被吓得冒了一身冷汗。

當我們繼續翻看可能給我的家庭帶來災難的鐵盒時,第一次看到了幾份協定上許多股東的名字。我匆匆忙忙地把其中一箱股份,手中的資訊化為灰燼,留在我的記憶中,除了我父親是董事長,哥哥是董事外,大部分的協定清單上一直都是"陸文斌"面前的三個字。因為魯姓很少見,是以印象非常深刻。

陸文斌到底是誰?你從哪兒來?這是一個什麼樣的傑出人物?

自1981年春天以來,半年斷斷續續的調查,在五六十位廚師的來訪中,老徽商都會無一例外地提到"盧文斌"這個名字。我了解到他是大石門鄉的一名村民,是上海早期的彙源企業家。露希打開了多少個徽章大廳?第一個是什麼?而關于他人的更詳細的材料幾乎不可能了解。

既然是大石門坑人,我就把注意力集中在陸文斌的本源上。我去過三次,問過幾個老人,有的隻知道他在吃面條(雞西人叫回堂叫"吃面條"),有的隻知道他是大老闆,有的聽說他為村橋修路做了一些好事。他們都隻說"影子",卻沒有實質性的材料,讓我很不高興。

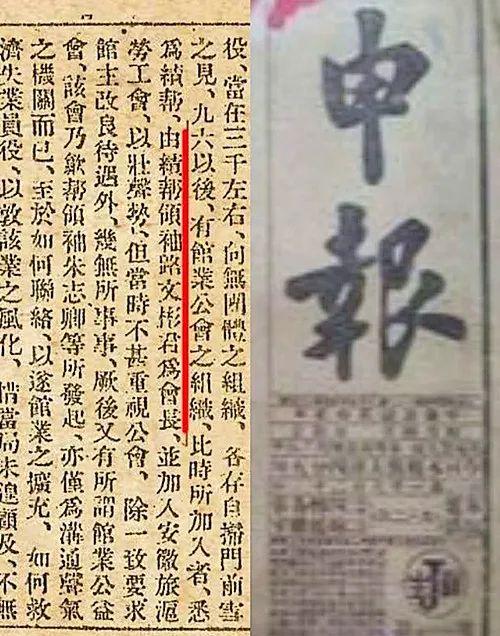

後來,他委托在上海教育廳工作的弟弟于泉為我尋找這些資訊。他三次到上海圖書館,收集了一些關于上海石溪國徽博物館和陸文斌的曆史資料。據悉,盧文斌在上海創辦了(持有)第一個徽記博物館,名為"菊園",當時在光緒十年(1884年),盧文斌被稱為上海"表演團夥的領袖"。

這是一個偉大的收獲。但缺乏更多資訊來了解盧先生的業務細節。20多年前後,無法收集到更多關于陸文斌的資訊,這幾乎成了我心髒病的一部分。這是因為,要學習回族菜,無論如何都要圍繞上海回族堂的先驅之一,著名的"表演領軍人物"盧文斌。

20世紀90年代初,我和同僚們到黃山市惠州區檔案館收集資料,下午找個地方吃飯。在城市百貨公司後面排列着一個字形鮮豔的小酒店招牌,"新蘇"字直接逼着我的目光。因為在抗日戰争期間,當大量徽記從南京等長江中下遊城市向西南遷移時,許多餐館被命名為"新蘇"。這是巧合嗎?對彙堂的曆史有着獨特的敏感度,讓我走進這兩個隻有兩面的小餐廳。

餐廳的爐子位于商店的左側,當時可以看到一位30歲出頭的廚師緊張地做飯。不知何故,我特别喜歡看廚師翻轉的男子氣概和脾氣暴躁的勢頭,以及廚師偶爾在鍋邊用Mazza的"kaka"來強調他操作的節拍,這給了我一種很酷的刺激。

在我們點了三道菜和一湯後,我們利用等待的間隙與廚師一起放松。我用中文問:"桂師姓?答:"沒有你的姓氏。"房子在哪裡?""石溪大石門"哇!它仍然是一個家夥!陸師傅出乎意料的回答,忽然哽咽了我。我立刻問道:"你聽說過上海回堂大老闆陸文斌嗎?陸師傅低着頭,炒着菜,一邊微笑着,一會兒也不慢地回答:"知道吧!他是我的曾祖父。"哈!真是巧合!陸師傅的回答,讓我很高興這件事發生了,有一朵柳樹黑花,有生命感!

也許我們覺得我們是同胞,在《關于盧文斌的資訊集》中,我們似乎有更多的層次關系。手上功夫做完後,陸師傅在桌邊坐了下來,跟我們說話。我從中了解到:盧文斌,至今已遠離廚房五代多,父親在抗日戰争時期從大上海向西南開國徽大廳,新蘇飯店确實是同年從南京到衡陽、柳州等地的老名徽章館;他答應以後再問問父親關于曾祖父的事情。這個消息足以讓我感到高興。他還年輕,我不能指望他能為我提供更多的資訊。

從我進店的那一刻起,我就有一種感覺,這家餐廳除了招牌詞,找不到第二個字,牆面空白,總覺得店裡太"赤裸",沒有文化包裝。盧師傅既是博物館的廚師,也是博物館的老闆。聽了我的建議後,他高興地說:"好吧!我沒有文化,今天碰巧遇到你這個文化家夥,它懶得給我留下一些墨水寶藏!是以我請他買筆、紙和廣告顔料。一方找到一個空白菜單準備。手稿起草了三百多字,概述了回族美食的成因,石西旅以外的回族博物館業的曆史地位,陸國在上海徽博物院的地位等。然後用一封信寫,并立即把它釘在牆上。路老闆一看,高興地叫道:"蓬松的光芒!太棒了!"

告别新蘇飯店,告别盧文斌的曾孫,他叫盧人群,多年積累的心髒病似乎也比很大一部分好。一年多後,因為一直沒有收到路老闆的來信和資訊,心裡不禁起身來。有一天,決定去屯溪挨家挨戶跑,去探究原因。不過等我走到新蘇酒店原址後面的城市百貨公司,哇!該地區被夷為平地,原來的酒店大樓現在被一個大型建築工廠中的房間包圍。據說,一位香港老闆要在這裡發展和建設一個貿易城市。面對這一大變革,讓我對魯某收集的資訊,産生了新一輪的極大失望。經過數十年對豪華資料的不成功搜尋,是時候開始尋找一群人了。

2001年2月1日(九月初),春節黃金周剛過,我接到一個電話,聲稱是一條路,一個問題,說實話,我一直在尋找好幾年的路組。據他介紹,新蘇原店址拆除後,他改變了自己的事業,這些年一直沒有少折騰,再加上父親從病死到仙女之死,其中孝順了幾個月。是以,我對我迄今為止所要求的資訊的延遲感到非常抱歉。他說要告訴我很多事情,你能不能抽出時間在不久的将來去屯溪,來看看他的新店?

作為多年尋找自己的心,這一次忙碌也想去當面。第二天,我趕到屯溪。根據他出示的位址,徽餐廳,仍然被稱為"新蘇",在荷花池的市政廳對面被發現。從店鋪到北約一公裡到屯溪原有的汽車站,是一條餐飲街,各種小吃攤都集中在這一區域,新蘇店位于這條街南端的第一條。

當我踏進店門的那一刻,我第一眼就看到,幾年前我為他的舊店寫的字挂在店的中間牆上。令我特别感動的是,他不僅保留了這個詞,還用一層透明的塑膠紙覆寫了它,雖然煙霧有點黃,但字迹仍然清晰可辨。我說:"那條路!謝謝你如此認真地對待我的話!當時因為匆忙,寫在白報上用廣告顔料,沒有檔次。回去後我用紙寫了一篇好的裝飾送給你,肯定比這個詞效果好!"

他說:"我應該感謝龔叔叔你是對的,你不能看不起你寫給我的字,在這條小吃街上百家店,隻有我'新蘇'有這種廣告素材,這個詞給我帶來了好生意啊!"還說,"西安影制片廠著名演員徐惠山夫婦到黃山旅遊,選擇一家餐廳吃飯,從我的店裡,沿着這條街走下去,然後轉身回到我的店裡坐下吃飯,一邊讀着這個詞,說這個寫得不錯,說我這家小店也有點文化氣息。夫妻倆立刻決定在黃山市住三天,兩人都到我店吃晚飯。"

小路高興地拿出許輝山等人的名片說:"徐不僅是演員,更是國家級書法家!這裡!這是一個油畫家,一個演員...他們來吃飯來看你這個詞是高度評價的!"我說,'那是你的惠菜,煮得很好,以吸引這些識字的人!""路徑認真地說,'那是一邊。我遇到這樣的事件後,感覺即使店面很小,也不能有一點文化内容不行,我這個沒有文化就是來做文化的事情,哈哈!"我說,'你是一個有文化的人,這叫做文化!""

Path說題主,"我邀請你來的目的:我叔叔陸祿遠離湖南衡陽,打電話,說他的兒子,女婿到西旅遊表演,買了一本書,書中有你的《涪陵輝廚師環遊世界》和《于天民進入西南"的文章,叔叔讀了這篇文章, 感覺非常親切。他想見見你,如果有機會,他想和你詳細談談道路的情況。"

馬上,路老闆随之挂斷了衡陽叔叔魯源先生的電話。對方聽說是我,會不會把話調轉過來。能聽見,83歲的老路老人有些激動,那不動的鄉村聲音讓我聯想到老人強烈的思鄉之情。陸老說:"我們家五代人從廚房出發,南奔北,苦幹活,苦苦耐勞,幾片商海漂泊,過去的經曆在眼前。"他誠懇地邀請我去衡陽看看。當我解釋不久的将來真的沒有時間去門口時,老人答應盡快寫一點關于他的祖父陸文斌和其他徽記博物館人員闖入西南的素材。

不久,他收到了《我的爺爺——回堂企業家盧文斌》和《回往回憶》等回憶錄,以及他在衡陽定居後的親筆照。令我特别感動的是,我很快就收到了一張巨大的照片,那是我的侄子孫璐,那是在中華民國生活了二十年(1931年)的陸文斌80歲生日。據路徑告訴我,文化大革命期間,為了避免反抗軍"破碎"的革命行動,這張照片被堆放在毛主席肖像的背面,避免了不幸。

看到這張有些陳舊的照片令人印象深刻。我終于找到了陸文斌,從廚房裡找到了盧家的資訊,更重要的是,發現了一代名廚坎坷的創業軌迹和輝族廚師的寶貴曆史。由于陸老先生認真配合我的調查,從廚房積極追尋盧的過去,并撰寫了《廚房60年話滄桑》《煙火創業困難》《上海徽記》等文章,大大豐富了我關于上海和西南大會徽博物館營運的第一手資料。

(作者為石溪縣方志辦公室主任,黃山市回族文化研究所研究員,安徽省烹饪産業終身成就獎獲得者)

制作:童大慶