随着全国乡村振兴局的成立,全国农业和农村工作体系形成了中央农业办公厅、农业农村部、全国乡村振兴局的"三驾马车"结构。地方乡村振兴局也纷纷上榜,地方农业农村工作制度基本照搬了这一结构。"三农村"工作制度不断壮大和完善,一方面当然有利于乡村振兴战略的实施,但另一方面,体制内职能的重叠也给工作的推进带来了很大的影响。为适应全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化建设的战略需要,迫切需要全面系统地进行体制机制改革。

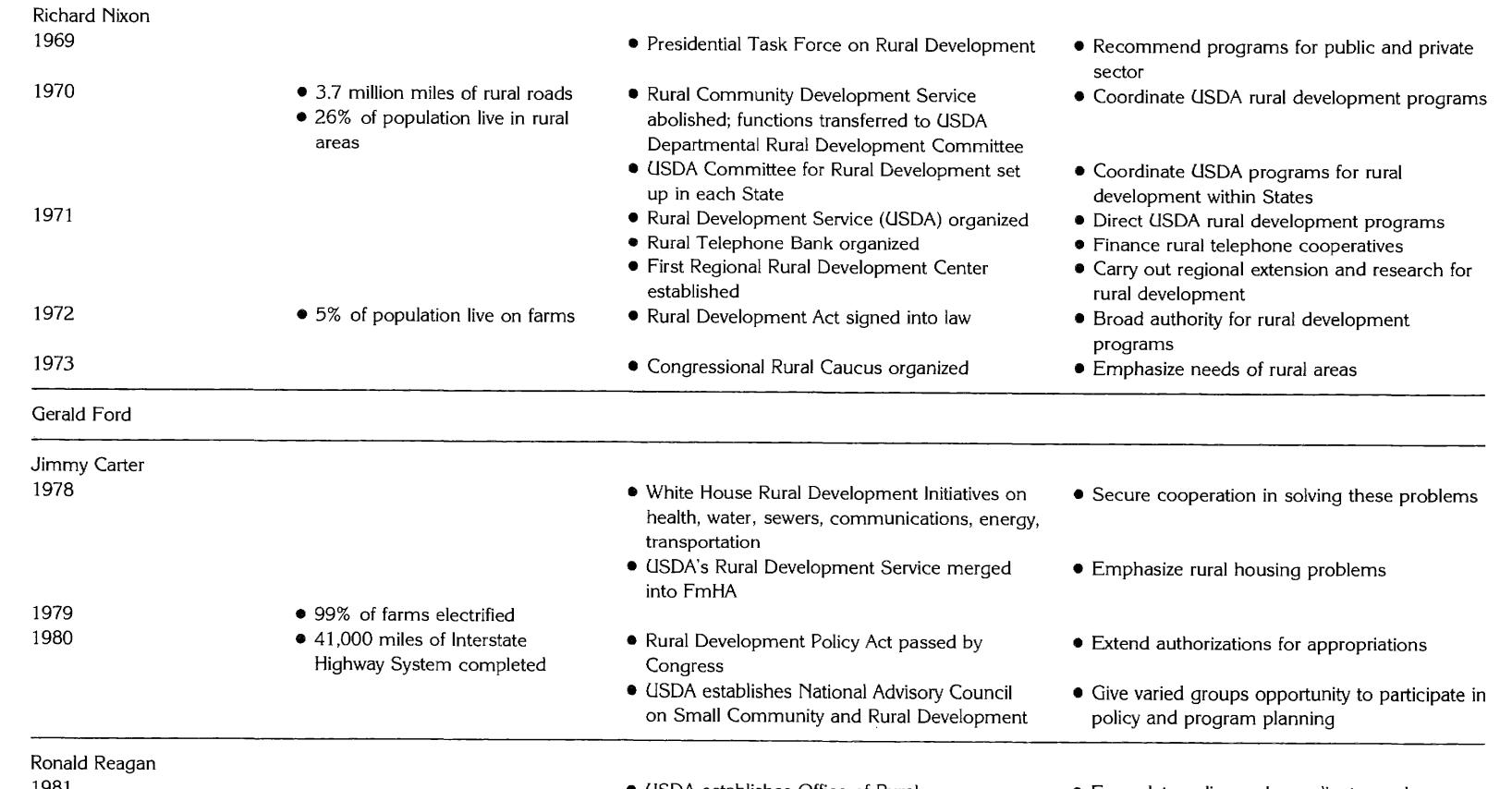

有人可能会问,为什么在短短三年后,体制机制在2018年党和国家机构改革一轮改革后没有再次适应,这是一次非常成功的改革,一再被各方孵化和认可。事实上,在协调农业农村现代化建设的初期阶段,农业农村将成为经济社会发展的"快速变量",届时制度变革必须能够适应和引领经济社会变革。美国在1970年左右开始了农业农村现代化的进程,在接下来的15年里,其农村发展机构在基本定型之前经历了十多次规模调整。如果以美国为例作为实证参考,我们的调整范围和频率并不例外。

美国农村发展署的变化

一、农业和政治制度

我们常常习惯于把农农户兼并称为"三农"问题,因为国际学术界缺乏相关概念,所以有人认为"三农"问题已经成为中国独有的问题。没有。

在国际上,土地问题经常被用来总结农村农民和土地等领域的政治,经济和政策变化。这个概念可以追溯到早期马克思主义理论家卡尔·考茨基(Carl Kautsky)的名著《土地问题》(Agrarian Question),该书在中国被翻译成《土地问题》,其内容不仅限于土地问题,还包括农业农村发展的许多方面。在日本的学科体系中,农业和政治学科通常建立在政治学之下,农业学科和经济学科建立在经济学之下,相关研究是从不同的理论范式出发进行的。同时,需要注意的是,我国并没有一个好的概念来概括"三农村"相关的政治经济学或体制机制问题,从这个意义上说,及时引入农业和政治制度的概念是非常必要的。

卡尔·考茨基

我国农业体系主要包括三大类:

一是农业管理制度。主要包括养殖、畜牧业、渔业等产业管理,以及各行业共同扶持的农田、苗种业、科技、机械化、信息技术等基本要素的管理。这是农业系统的基础和基础。

第二,农业管理制度。主要包括农村土地制度、集体产权制度,巩固和加强农村集体经济,以及农业生产经营关系的升级和改善。这个领域具有很强的中国特色社会主义特色。

第三,农村发展体系。主要包括农村基础设施、公共服务、农村治理、农村文化、人类住区等。这些方面主要面对的是农业现代化向农业农村现代化扩展的新问题,属于我国农业政治体制的新兴领域。

二、农业和政治机构

农业制度是农业政治制度的核心问题。改革开放以来经过几轮体制改革,农业和政治体制与发展的适应性不断增强。但是,在加快农业农村现代化的历史格局中,农业农村发展是一个"快变数",农业体制改革要跟上发展的快速变化。当前,农业机构改革有待在以下几个方面加大。

一是农村发展功能整合重点。从目前的工作落实情况来看,农业和农村部门对农村发展经验的把握和团队是缺乏的。当然,这个问题不应该过于危急,这也是农业现代化向农业农村现代化扩大的必然阶段。从公开披露的信息来看,有关方面已经在考虑将农村建设、农村治理、人居环境等农村发展核心职能集中到国家乡村振兴局。需要注意的是,该部及其下属的国家局在较大的业务领域是一个整体,相关职能集中在国家农村振兴局,意味着农业和农村事务部的农村发展职能得到了加强而不是削弱。

二是农业科技装备深度融合。面对现代元素与发展趋势的匹配,仍按传统思路划分的农业科技和机械化管理体制的管理结构,已成为制约农业农村现代化的制度短板。从发达国家的经验来看,农业机械化应该在农业现代化建设中占据主要份额,但现在农业机械化部门处于尴尬的境地,甚至不得不去农田管理领域"虎口吃"。农业机械化问题要上升到系统农业装备的发展,装备本身就是科技的物化融合,科技装备的深度融合是农业农村现代化的趋势。

三是农业生态环境结构调整。2018年,中央印发《深化党和国家机关改革纲要》,明确将农业源头污染治理监督指导责任纳入生态环境部。虽然这项改革已经正式完成,但实际上,在过去几年里一直未能建立良好的合作机制,改革精神在一定程度上打折了。目前,农业农村部农业生态环境工作至少上下6个部门,零敲碎打,错别打局面,重叠,各线不少见。

其实,解决这个问题并不难。农村发展职能移交给国家乡村振兴局后,现有的农村社会事业推进部门实际上成了一个空壳,可以在不增加设立和资金压力的情况下转移到"农业生态环境与可持续发展司",从而实现历史条件下农业生态环境功能的整合、优化和重组。 新时代。

三、农业和政治支持

农业现代化是一个因素耦合的结果,农业农村现代化需要多重因素的整合支撑才能实现。未来深化农业和政治体制改革,需要加强以下领域的协调和支持。

一是农业农村扶持。农业农村工作既有分化又紧密相连,如果两者的关系处理不好,恐怕会导致重复治理或"三不顾"的问题。例如,农业生态环境与农村生活环境管理结果高度相关,农业环境管理不好,农田生态系统脆弱,农业生态屏障作用将大大降低,农业生产如果存在污染,也会传导到生活空间。但是,两者在过程逻辑上存在本质差异,农业生态环境管理必须在生产过程中解决,而农村生活环境则更多地与空间布局、管理措施以及生产过程保持相对独立性有关。在农业和政府领域,存在许多类似的问题,需要更详细的治理措施。

二是城乡扶持。一位学者曾经在一次会议上说过,哪里城市好,哪里农村就好。这句话一出来,许多官员就嘘声一出。其实,这位学者说的是欧美现代化建设中的一条重要规律:小城市可以发挥城乡之间重要的专业分工节点功能,通过提供专业化服务,大大提高农业生产率和农村服务的"可及性"。现在,只要基本条件不算太差,各地都有发达的养殖场,但他们的"成功"逻辑并不一致。从比较优势来看,东北养殖场的竞争力主要来自规模效率的溢出,而东南养殖场的竞争力主要来自技术效率的传播。但即便是处于发展前沿的苏南地区,也尚未达到通过小城市服务效率实现农业和农村现代化的阶段。加快农业和农村现代化建设,需要不断努力建设现代化小城市。

三是产权治理支持。产权秩序是我国农村治理中的一个特殊问题。中国农村特殊土地制度不仅阻挡和过滤了社会基础变化带来的指导作用,而且塑造了独特的土地产权秩序,成为农村治理的一个特定参数。全面推进乡村振兴,要构建市场经济条件下的土地产权开放秩序,根据土地专属社会价值和技术边界的运动,安排集体所有制的实现形式,为农村治理现代化奠定产权基础。

(本文最初来自新闻。陈明是中国社会科学院政治研究所副研究员,主要研究领域为农村治理、土地制度和农村改革,著有《土地政治》和《面对中国的种子问题》(主编)。]