随着全國鄉村振興局的成立,全國農業和農村工作體系形成了中央農業辦公廳、農業農村部、全國鄉村振興局的"三駕馬車"結構。地方鄉村振興局也紛紛上榜,地方農業農村工作制度基本照搬了這一結構。"三農村"工作制度不斷壯大和完善,一方面當然有利于鄉村振興戰略的實施,但另一方面,體制内職能的重疊也給工作的推進帶來了很大的影響。為适應全面推進鄉村振興、加快農業農村現代化建設的戰略需要,迫切需要全面系統地進行體制機制改革。

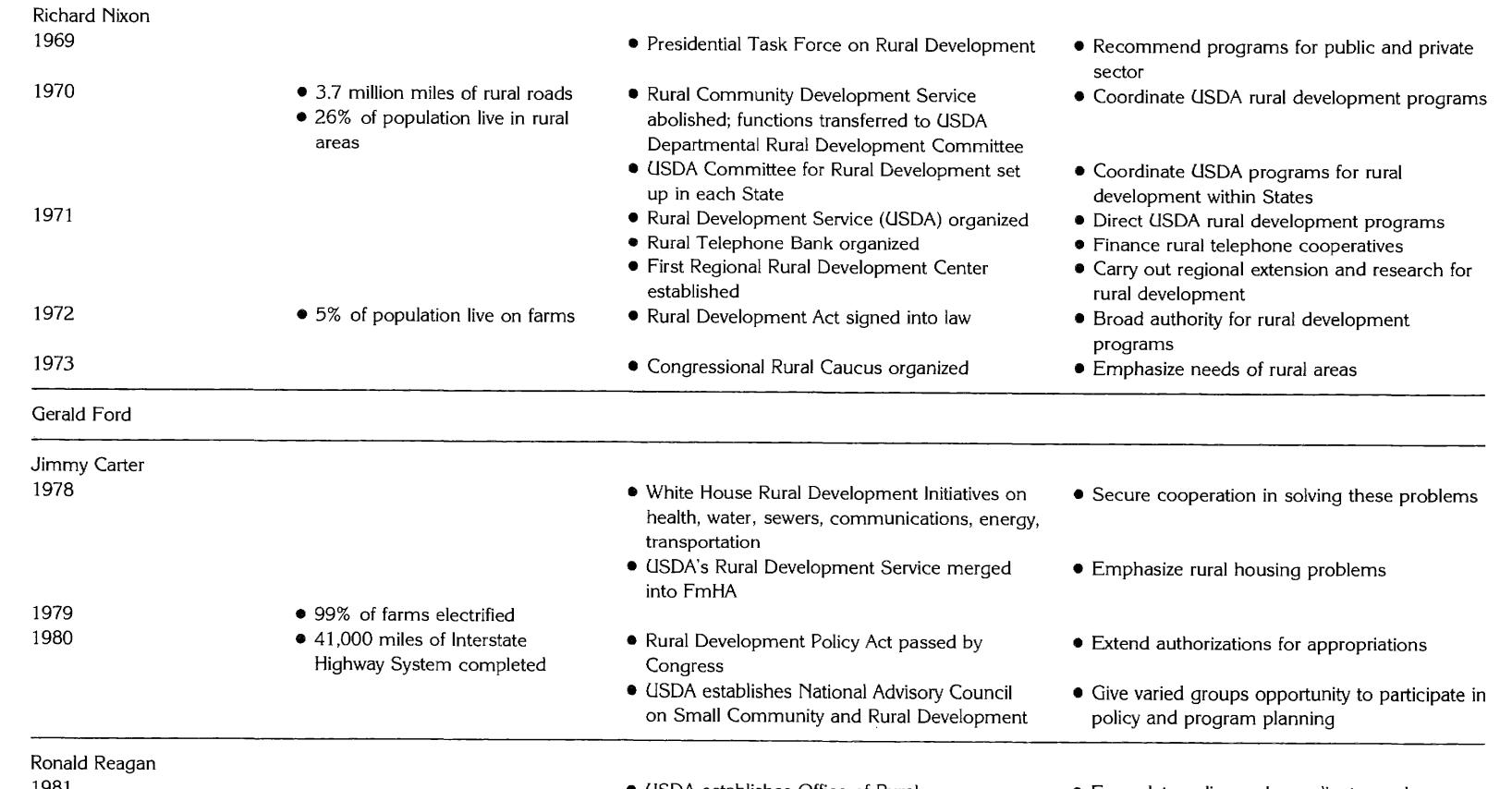

有人可能會問,為什麼在短短三年後,體制機制在2018年黨和國家機構改革一輪改革後沒有再次适應,這是一次非常成功的改革,一再被各方孵化和認可。事實上,在協調農業農村現代化建設的初期階段,農業農村将成為經濟社會發展的"快速變量",屆時制度變革必須能夠适應和引領經濟社會變革。美國在1970年左右開始了農業農村現代化的程序,在接下來的15年裡,其農村發展機構在基本定型之前經曆了十多次規模調整。如果以美國為例作為實證參考,我們的調整範圍和頻率并不例外。

美國農村發展署的變化

一、農業和政治制度

我們常常習慣于把農農戶兼并稱為"三農"問題,因為國際學術界缺乏相關概念,是以有人認為"三農"問題已經成為中國獨有的問題。沒有。

在國際上,土地問題經常被用來總結農村農民和土地等領域的政治,經濟和政策變化。這個概念可以追溯到早期馬克思主義理論家卡爾·考茨基(Carl Kautsky)的名著《土地問題》(Agrarian Question),該書在中國被翻譯成《土地問題》,其内容不僅限于土地問題,還包括農業農村發展的許多方面。在日本的學科體系中,農業和政治學科通常建立在政治學之下,農業學科和經濟學科建立在經濟學之下,相關研究是從不同的理論範式出發進行的。同時,需要注意的是,我國并沒有一個好的概念來概括"三農村"相關的政治經濟學或體制機制問題,從這個意義上說,及時引入農業和政治制度的概念是非常必要的。

卡爾·考茨基

我國農業體系主要包括三大類:

一是農業管理制度。主要包括養殖、畜牧業、漁業等産業管理,以及各行業共同扶持的農田、苗種業、科技、機械化、資訊技術等基本要素的管理。這是農業系統的基礎和基礎。

第二,農業管理制度。主要包括農村土地制度、集體産權制度,鞏固和加強農村集體經濟,以及農業生産經營關系的更新和改善。這個領域具有很強的中國特色社會主義特色。

第三,農村發展體系。主要包括農村基礎設施、公共服務、農村治理、農村文化、人類住區等。這些方面主要面對的是農業現代化向農業農村現代化擴充的新問題,屬于我國農業政治體制的新興領域。

二、農業和政治機構

農業制度是農業政治制度的核心問題。改革開放以來經過幾輪體制改革,農業和政治體制與發展的适應性不斷增強。但是,在加快農業農村現代化的曆史格局中,農業農村發展是一個"快變數",農業體制改革要跟上發展的快速變化。目前,農業機構改革有待在以下幾個方面加大。

一是農村發展功能整合重點。從目前的工作落實情況來看,農業和農村部門對農村發展經驗的把握和團隊是缺乏的。當然,這個問題不應該過于危急,這也是農業現代化向農業農村現代化擴大的必然階段。從公開披露的資訊來看,有關方面已經在考慮将農村建設、農村治理、人居環境等農村發展核心職能集中到國家鄉村振興局。需要注意的是,該部及其下屬的國家局在較大的業務領域是一個整體,相關職能集中在國家農村振興局,意味着農業和農村事務部的農村發展職能得到了加強而不是削弱。

二是農業科技裝備深度融合。面對現代元素與發展趨勢的比對,仍按傳統思路劃分的農業科技和機械化管理體制的管理結構,已成為制約農業農村現代化的制度短闆。從發達國家的經驗來看,農業機械化應該在農業現代化建設中占據主要份額,但現在農業機械化部門處于尴尬的境地,甚至不得不去農田管理領域"虎口吃"。農業機械化問題要上升到系統農業裝備的發展,裝備本身就是科技的物化融合,科技裝備的深度融合是農業農村現代化的趨勢。

三是農業生态環境結構調整。2018年,中央印發《深化黨和國家機關改革綱要》,明确将農業源頭污染治理監督指導責任納入生态環境部。雖然這項改革已經正式完成,但實際上,在過去幾年裡一直未能建立良好的合作機制,改革精神在一定程度上打折了。目前,農業農村部農業生态環境工作至少上下6個部門,零敲碎打,錯别打局面,重疊,各線不少見。

其實,解決這個問題并不難。農村發展職能移交給國家鄉村振興局後,現有的農村社會事業推進部門實際上成了一個空殼,可以在不增加設立和資金壓力的情況下轉移到"農業生态環境與可持續發展司",進而實作曆史條件下農業生态環境功能的整合、優化和重組。 新時代。

三、農業和政治支援

農業現代化是一個因素耦合的結果,農業農村現代化需要多重因素的整合支撐才能實作。未來深化農業和政治體制改革,需要加強以下領域的協調和支援。

一是農業農村扶持。農業農村工作既有分化又緊密相連,如果兩者的關系處理不好,恐怕會導緻重複治理或"三不顧"的問題。例如,農業生态環境與農村生活環境管理結果高度相關,農業環境管理不好,農田生态系統脆弱,農業生态屏障作用将大大降低,農業生産如果存在污染,也會傳導到生活空間。但是,兩者在過程邏輯上存在本質差異,農業生态環境管理必須在生産過程中解決,而農村生活環境則更多地與空間布局、管理措施以及生産過程保持相對獨立性有關。在農業和政府領域,存在許多類似的問題,需要更詳細的治理措施。

二是城鄉扶持。一位學者曾經在一次會議上說過,哪裡城市好,哪裡農村就好。這句話一出來,許多官員就噓聲一出。其實,這位學者說的是歐美現代化建設中的一條重要規律:小城市可以發揮城鄉之間重要的專業分工節點功能,通過提供專業化服務,大大提高農業生産率和農村服務的"可及性"。現在,隻要基本條件不算太差,各地都有發達的養殖場,但他們的"成功"邏輯并不一緻。從比較優勢來看,東北養殖場的競争力主要來自規模效率的溢出,而東南養殖場的競争力主要來自技術效率的傳播。但即便是處于發展前沿的蘇南地區,也尚未達到通過小城市服務效率實作農業和農村現代化的階段。加快農業和農村現代化建設,需要不斷努力建設現代化小城市。

三是産權治理支援。産權秩序是我國農村治理中的一個特殊問題。中國農村特殊土地制度不僅阻擋和過濾了社會基礎變化帶來的指導作用,而且塑造了獨特的土地産權秩序,成為農村治理的一個特定參數。全面推進鄉村振興,要建構市場經濟條件下的土地産權開放秩序,根據土地專屬社會價值和技術邊界的運動,安排集體所有制的實作形式,為農村治理現代化奠定産權基礎。

(本文最初來自新聞。陳明是中國社會科學院政治研究所副研究員,主要研究領域為農村治理、土地制度和農村改革,著有《土地政治》和《面對中國的種子問題》(主編)。]