文 / 张 哲

内容摘要:马蒂斯在现代艺术史中产生的重要影响体现在其对艺术本质的不断追问。“斜倚裸女”作为他偏爱的一个母题,曾大量出现在其作品中。他运用不同媒介表现相同母题,正是为了探索符合时代精神的艺术符号。本文通过梳理传统“斜倚裸女”题材与图式的形成过程,研究马蒂斯“斜倚裸女”出现的历史语境;通过细读并对比马蒂斯同一题材不同媒介的作品,探讨他在运用传统题材实现现代转型中追求的艺术理念。

关键词:马蒂斯 斜倚裸女 符号化 媒介转换 现代转型

亨利·马蒂斯(Henri Matisse)在20世纪初因代表野兽派发声而声名大噪,但野兽派实则是其艺术生涯中一段短暂的艺术语言探索时期,他本人性格保守,传统而富于理性,但他对艺术的追求却有如“野兽”般的不断寻求创新与突破,他在奢华装饰与纯净简洁的道路上徘徊,探究如何实现符合时代气息的现代转型。马蒂斯对“斜倚裸女”(Reclining Nude)这一传统母题的不断探索几乎贯穿他的整个艺术生涯。他经常将自己的绘画与雕塑进行转换,雕塑能够更直观地表现人体动态结构和姿势变化,雕塑中的造型感与绘画中的平面性似乎形成了一种矛盾。〔1〕这种矛盾到底是否存在?他为何总是将相同母题进行媒介转换表达,对这个问题的探索或许能厘清其艺术实验中的思考过程。

“斜倚裸女”图式的表现传统

(一)西方艺术中“裸女”题材的地位

人体一直是西方艺术中最主流的表现题材。这里的“人体”对应了英文单词“nude”,“nude”与“naked”不同,后者往往给人被剥光衣服的窘迫感,而前者则将这种无助与尴尬的身体上升为平衡、丰盈而自信的躯体,指涉了可供欣赏的艺术的中心题材。〔2〕概览西方艺术史,不难发现,人体艺术激发了大量伟大作品,既是学院训练中不可或缺的基础内容,又是创作者展示技艺的经典载体。从古希腊的陶器画、石雕开始,人体艺术就作为传统文脉,贯穿于各个时代的艺术中。古希腊人相信人体具有可引以为荣、可供炫耀与欣赏的自然美,理应保持最完美的状态。故希腊神话中将各种精神、情绪等抽象的事物都幻化为人形神灵,“神人同形同性”的特点展示了古希腊人对自身的关注和崇拜。奥林匹克运动中全裸的运动员也表现了他们对裸体的欣赏与自傲。这种文化奠定了古希腊艺术对完美、理想化身体的追求。

肯尼斯·克拉克(Kenneth Clark)曾提出一个观点:“裸像不是一种艺术题材,而是一种艺术形式。”〔3〕之所以将其认定为艺术形式,在于对该题材的艺术化处理。古希腊艺术形象中的裸体并非写实的人体,而是经过理想化、典型化的人体,处理方式通常有两种:一种是集不同人体中最完美的部分于一体,另一种是符合比例法则的美。前者源于宙克西斯的方法,他根据五位美丽的克罗顿姑娘形象创作了他的维纳斯。后者以维特鲁威(Marcus Vitruvius Pollio)的《建筑论》中的观点为代表,作者认为建筑物应该具有像人体一样的比例。将建筑与人体的类比在美术史上具有重要意义,将感觉与秩序联系到了一起,也把有机体的美抽象到几何美的范畴内。比如,可考证的古典比例法则之一是:女性裸像中,两乳之间、下半乳房到肚脐、肚脐到大腿根部的长度是相等的,古典时期的裸像严格遵循了这一法则。〔4〕此外,人体还能唤起人对自身的一切愿望、人性的经验,承载着自身永存、欲念表达及独立生命的普遍价值。因此,裸体艺术从出现伊始,就不仅仅是可供观赏的对象或可以入画的题材,而是代表了由物到形的蜕变,是西方艺术史上一种经典的艺术形式。

“裸女”的题材并非一开始就占据了裸体艺术的主流。公元前5世纪时,“裸女”形象非常少见,男性裸体象征了神圣威力与英雄气质,而女性裸体则仅出现在较次要的主题表现中,且往往附有遮挡私处的衣袍。因宗教原因,早期的裸女艺术一直在肉欲与神性之间寻找平衡,通过比例的法则来弱化欲望的唤起。克拉克认为,以维纳斯为经典代表的题材往往都历经宗教到娱乐、娱乐再到装饰的过程,最终逐渐消失。文艺复兴以来,对人性的不断解放与发展,女性裸像的地位不断变化。直到17世纪以来,女性裸像才成为比男性裸像更正常、更有吸引力的题材。〔5〕阿纳森(H. H. Arnason)的《现代艺术史》谈道:“从库尔贝以来的前卫艺术家,才开始倾向于通过女性模特探讨对裸体的研究。这种转变可以理解为前卫艺术家对学院等级观念的拒绝。导致这种转变的另一个也更加重要的因素,就是长期以来把女性与自然相联系的传统。女性的身体对于很多艺术家来说,隐喻着本质的、清纯的而毫无玷污的自然。这样,裸女形象就像非西方的母题一样,在很大程度上也为前卫艺术服务:即审美真实性的保证。”〔6〕18世纪至19世纪,裸女作为观赏对象成为艺术表现题材之一,又到达了一个高峰。法国路易十五时代,宫廷贵族们喜欢装扮成神话中的各种神祇的姿态来画自己的肖像。〔7〕到了20世纪现代艺术绽放之时,裸女则不再是女神或欲念幻想的对象,而是内心表达的载体与通道。陈醉将其总结为“占据主流的变态的升华产物”,作品并非旨在描绘他们的逼真形象和现实活动,不过是传达内心隐秘的一种媒介体罢了。〔8〕

因此,裸女的形象从原始的崇拜、宗教的神圣、自然之美的歌颂到欲望的发泄,再到传达内心的隐秘,这一题材也作为形式在艺术史上占据了一席之地,但其所指内涵与表达形式均随着时代精神而不断流变。

(二)“斜倚裸女”图式的出现

斜倚姿势则是裸女众相之一。裸体女性和斜卧姿态组成的程式化图形样式也被称为“卧女图”。〔9〕姿势和比例的不同能带来完全不同的感受,且艺术史中的许多姿势一旦被发现,便形成稳定的图式,被不同时代不同艺术家予以不同的表达,成为一种图式的不同变体。比如,古代雕塑中最经典的裸女图式是一种站立姿式,单侧腿微曲,导致另一侧胯部提高,靠近胸部,整个身体形成一种平衡的状态,突出了臀部的扭动感,法语称此为“déhanchement”。这个看似简单而优雅的姿势被艺术史引入后,就成为一种经典模式,这条扭动的几何曲线对人心理产生重要刺激,成为了表达欲望的生动符号。〔10〕

这种扭动的曲线从站立到斜卧逐渐发展出了新的图式。斜倚裸女的姿势则应起源于乔尔乔内,在此之前,除了酒神石棺的装饰外,斜倚的裸女从未成为任何古典著名作品的题材,这种姿势的发现或许可以结合当时的社会风俗来理解。15世纪的婚俗习惯中,女方的陪嫁箱内会饰有裸体新娘的画像,而达尼埃尔·阿拉斯(Daniel Arasse)在分析提香的《乌尔比诺的维纳斯》时也曾提到此关联〔11〕。总而言之,从乔尔乔内《沉睡的维纳斯》开始,“躺着的裸女”之类的作品便逐渐成为又一经典姿式,后世的作品层出不穷,后期已不需要具体的情节或主题来命名,单纯表现斜倚裸女即可作为独立的题材。提香的《乌尔比诺的维纳斯》、安格尔的《大宫女》、柯罗的《仙女卧像》、马奈的《奥林匹亚》及莫迪里阿尼的《斜躺的裸女》等,均成为了艺术史上经典的“斜倚裸女”典范。相似的构图和人物姿态,从公开的自然场景到私密的个人空间,从神殿的崇高到贵族的奢华到日常生活的窥视,这一不变的题材却总能呈现新的艺术语言。

张红江、王茹认为:“从文艺复兴以来,卧女图式成为一种西方经典绘画主题并且沿用至今……然而迥异的绘画风格所表现的共同的‘情欲’象征却没有发生变化。”〔12〕在我看来,这一结论仍值得商榷。诚然,西方艺术史中很多裸女均以女神维纳斯命名,且她最初并不是因为神的特征而受到崇拜,而是作为欲望的化身被表现。但马蒂斯的《蓝色裸女:比斯克拉的记忆》则没有维纳斯的影子。〔13〕无论是单纯的欲望,还是化身为神性的人性美,恐怕均未成为马蒂斯《蓝色裸女》的主要诉求。

(三)马蒂斯“斜倚裸女”图式的形成

“斜倚裸女”的形象正式进入马蒂斯的作品发生在其由新印象主义转向野兽主义风格的探索时期。1904年,他在《奢华、宁静与享乐》中就发展了斜倚姿势;1905年至1906年创作的大型作品《生活的欢乐》中,他舍弃了新印象主义的手法,进行了野兽主义的实验,这让西涅克非常反感,写下了一段毁灭性的评语:“马蒂斯看来堕落了,在这之前,我真的很喜欢他的创作。在两米半宽的画布上,他用拇指粗细的线条勾勒出几个奇形怪状的轮廓,整体施以平板、界线清晰的色彩——要多纯有多纯——看起来令人厌恶。”〔14〕西涅克评论这里的轮廓线条为“奇形怪状”,但这幅作品已然在马蒂斯想要追求“纯化”的路途之上了。这幅作品视觉中心位置的两个裸女为斜倚姿态,且比例比前景人物要大,正面与背面人物相对放置,形成了呼应,该时期的大量草图中也出现了斜倚裸女的姿势。而后这一形象作为独立的题材进入其作品则始于著名的《蓝色裸女:比斯克拉的记忆》,也可以视为马蒂斯将“斜倚裸女”作为一生固定图式的正式开端。克拉克将两幅创作于1907年的杰作视为20世纪美术的开端:即马蒂斯的《蓝色裸女》与毕加索的《亚威农少女》。他认为这两幅重要的反正统作品都表现了裸体的原因在于:艺术家们放弃感觉强调观念的时候,因裸像是美术训练的基本功,他们最先想到的想要摆脱正统训练桎梏的就是裸像。〔15〕可以说,这一题材最初是作为马蒂斯反正统的工具而进入了他的艺术生涯的。

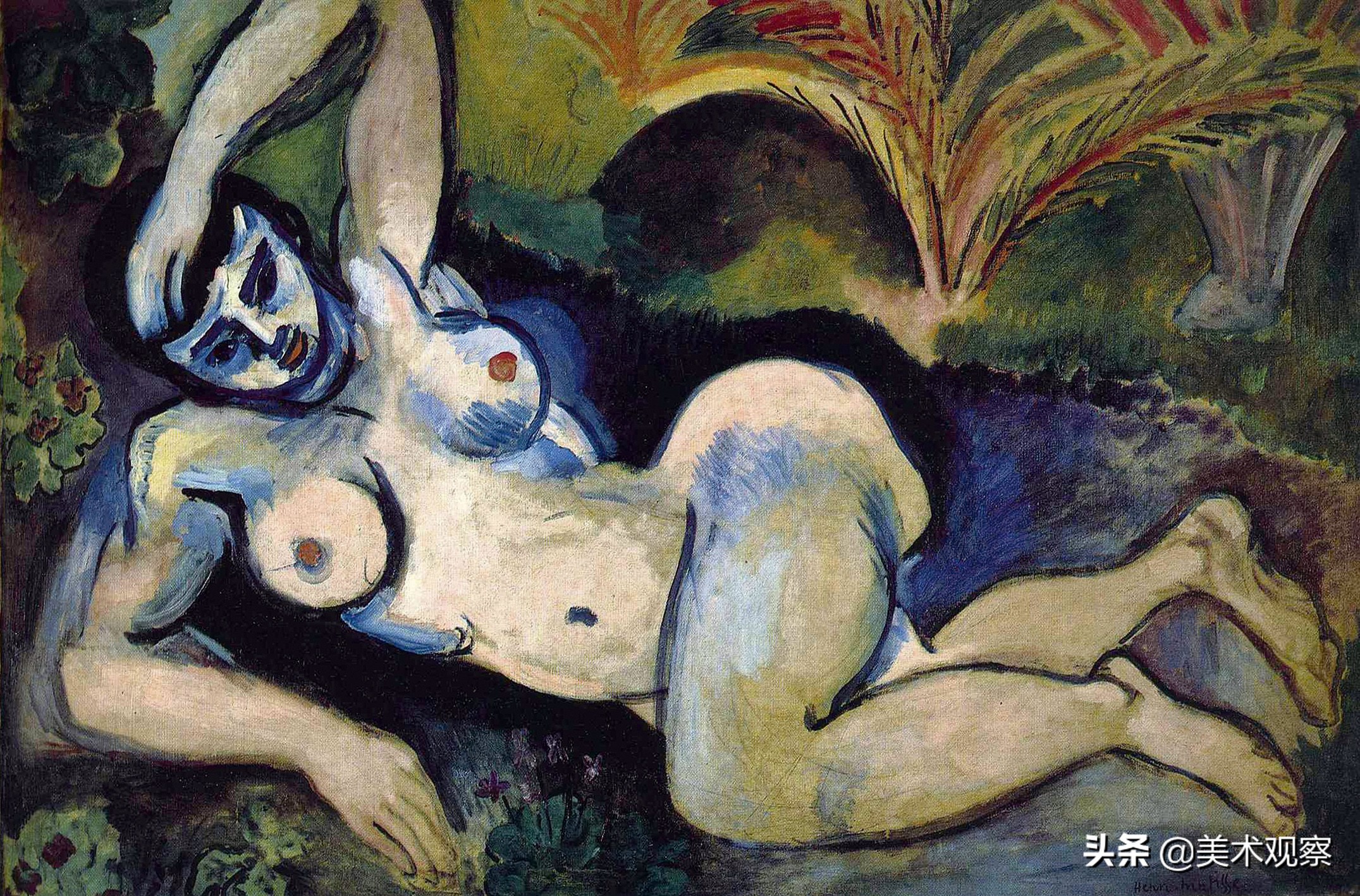

图1 亨利·马蒂斯 蓝色裸女:比斯克拉的回忆 布面油彩 92.1×140.4厘米 1907 美国巴尔的摩艺术博物馆藏

“斜倚”仅描述了其笼统姿态,如果细看其姿势,仍有许多细节有源可溯。《蓝色裸女:比斯克拉的记忆》(图1)中女性左臂向上抬起,搭于前额,右臂为承重手臂,上身面向观众,左腿弯曲向前,遮挡了私处,看似动态有些扭曲,但整体和谐平衡。女性的肌肉线条明显,有男性的阳刚之气,但整个状态看起来慵懒倦怠。而与之几乎同时出现的雕塑版与其组为“一对”不同媒介同一题材的作品,这一姿势的探索从此时起便开始了不同媒介的转换。劳伦斯·高因(Lawrence Gowing)认为这种姿态的选择与马约尔(Aristide Maillol)的《地中海》密切相关,马蒂斯于1905年曾帮助马约尔铸造了其中一版。这种姿势是对现代艺术焦虑的表达,并不唤起任何对身体的喜悦感,而是对禁欲的沉思。〔16〕严格来说,这一姿态的发明者应该是米开朗基罗,他在雕塑作品《夜》中塑造了一个有着男性体魄的妇人,一手抵额进入睡眠。约十年后的1918年,马蒂斯在尼斯的装饰艺术学院(École des Arts Décoratifs)绘制了《夜》的形象并且也做了一个雕塑,他希望吸收米开朗基罗清晰而复杂的建筑理念。又十载,大约1928年,他工作室门上仍然钉着一张《夜》的照片。可见,马蒂斯对这一姿势的偏爱既来自于自身对现代艺术的反思,又离不开传统古典美术尤其是古典雕塑的影响。

从1907年的《蓝色裸女》起,马蒂斯的“斜倚裸女”姿态就频繁地出现在其艺术作品中,包括速写、油画、雕塑、图案、陶瓷画及剪纸等。关于同一题材的反复出现,马蒂斯本人也曾有过论述,他用棋盘做比喻,相似的对象和环境不断重复出现在他的作品中,可以看成是永远不变的棋盘,而形的不同构造和排列组合,以及环境和它合为一体,则是同一盘棋局中出现的种种不同变化。正如棋手的意图是始终不变的,同样也可以说尽管马蒂斯变换了风格,但他的意图是不变的。〔17〕“斜倚裸女”图式的形成与发展,伴随着他在艺术中对现代转型理念的探索。那他究竟要传达什么?在媒介转换中又实现了什么?我们还需回到具体作品中进行分析。

马蒂斯“斜倚裸女”的媒介转换

“斜倚裸女”这一题材成为马蒂斯艺术探索的一种图式后,他在各种媒介中进行转换,不断探索其艺术理想。1907年创作的雕塑《斜倚裸女I》与它的绘画版《蓝色裸女:比斯克拉的记忆》是这一媒介转换的典型代表。而后,这一雕塑形象作为静物也在其后《青铜与康乃馨》(1908)、《有白蜡壶与粉红色小雕像的静物》(1910)、《金鱼与雕塑》(1911)、《音乐课》(1917)等绘画作品中不断重复出现。1935年的《粉红裸女》则在运用这一姿态时进行了装饰与抽象化的发展,是马蒂斯艺术实验的结构性转变,也是后续进一步媒介转换的先兆。1952年的剪纸作品《蓝色裸女》姿态与前期大量的“斜倚裸女”相似,不同的是构图由横向改为纵向,斜倚躺卧的姿态变成了半倚坐姿,他在最后的作品中实现了简洁、平面化的艺术追求。柏格森曾说:“在确切的范围内,行动估量着时间,而知觉则估量着空间。”〔18〕马蒂斯在媒介转换中也探索着艺术中的时空观。

(一)“绘画—雕塑”的媒介转换

1900年前后,马蒂斯在雕塑家埃米尔·安托万·布德尔(Emile Antoine Bourdelle)的画室工作过,于是,他在1900至1909年间创作了大量人物雕塑,他声称这项工作有助于他更好地理解绘画。他从持续的创作中追求个人的艺术理念,当绘画处于瓶颈期时,便转向别的媒介来进行探索。马蒂斯的绘画和雕塑并非两类媒介分明的艺术作品,他的艺术一直在模糊二者的界限,两种媒介之间存在一种对话,正如马蒂斯所说:“我像画家一样雕刻,而不是像雕刻家一样。”〔19〕而这个时期不仅是马蒂斯,而是整个艺术界均有媒介模糊现象。绘画与雕塑的界限越来越模糊,具体体现在从纯粹的纸拼贴艺术衍生出材料拼贴,部分具有浮雕的特点。不久又实现了从材料拼贴向物体艺术的跨越。昔日泾渭分明的艺术形式相互渗透,势不可挡。〔20〕而马蒂斯在绘画与雕塑这两种活动中没有投入同样的精力,故大家更熟知他的画家身份。他把所有的信念和创造性都投入到绘画中,偶尔进行雕塑创作,以改变、确认、完善或辅助阐明已有的艺术思考。

马蒂斯从1906年起对非洲雕塑产生兴趣,他在北非感受到的光线和色彩、伊斯兰艺术的大胆图案、以及非洲雕塑纯粹的形式,都促成了他对个人艺术的重塑。1907年马蒂斯赴比斯克拉旅行后,创作了最著名的画作《蓝色裸女:比斯克拉的记忆》。画面隐约有阿尔及利亚毯子的构图,四周图案扁平,女人体也非自然形态,姿态扭曲,夸张的胯部和如铁球一般的胸部,粗线勾勒的轮廓。整个人体的扭曲是为了展示更多的视角,正面或侧面、平视或俯视,这种动态的多视角画法是对时间与空间的思考。只有历时性地参与运动,才能看到多个视点的图像;而扭转的体块也代表了对空间的感知。凯瑟琳·英格拉姆评论其看起来像“被压在玻璃窗上”,但这幅画的鲜活感才是马蒂斯的特点,唤醒了学院传统里被动的、静止的裸体。〔21〕

图2 亨利·马蒂斯 斜倚裸女I 青铜 35×50×27.5厘米 1907 法国巴黎国家博物馆现代艺术中心蓬皮杜艺术中心藏

从油画到雕塑的转换曾有过一段小插曲,据说,马蒂斯首先进行了泥塑创作,结果因为某次意外,在作品未完成时头部掉落被摔碎,他才将未完成的雕塑转化为平面性的油画作品,因此,他的这幅作品已带有雕塑语言的影响。而后,他又完成了青铜作品《斜倚裸女I》(图2)。从表面上看,马蒂斯这两件作品都被视为受非洲艺术的影响而作,而贡布里希则认为这种源于原始异域的装饰感与艺术家的心理定势相吻合。鲁宾提出这么一个问题:“现代艺术的演化中,到底发生了什么,以至艺术家突然在1906年至1907年接纳了部落艺术?”他继续写道:“不用说,正确的答案绝不止一个,但我认为更重要的原因是前卫艺术的本质发生了根本改变,它们从植根于视知觉的风格转向以观念化为基础的风格。”〔22〕因此,非洲艺术仅仅是形式上的借鉴,并非马蒂斯在媒介转换中真正要追求的目标。二者虽属同一作品不同媒介的表现,产生的思考却不相同。油画作品是马蒂斯对柏格森充满活力的哲学的参考,他在《画家笔记》中明确提到自己对柏格森感觉论的兴趣。柏格森反对在物质空间中放置静态的事物,他提倡和赞美动态感的世界,这种思想支持着马蒂斯对装饰性的想象力。马蒂斯认为独立的雕塑不应该表现动态,而应有建筑般的力量,如米开朗基罗的作品般。因此,他的雕塑人物是静态的,但每个部位又都是流动的,它们吸引我们的眼睛顺着身体、绕着身体移动,并且外延至周围的空间。留给我们的感觉不是变形,而是能量。〔23〕

对于雕塑,马蒂斯总归是不够自信的,既体现在他自己声称的“像画家一样去雕刻”,也体现在他几乎很少有大型雕塑作品上。威廉·塔克将马蒂斯的雕塑视为对视觉与物质存在的思考,认为马蒂斯的雕塑作品是对空间的解放,将绘画中的人物用压平、截短等手法进行变形处理,环绕的手臂恰好形成了空洞,有了“器物”的触感,他追求了一种被抓握和被看的感官效果。〔24〕这种追求正是他在雕塑艺术中对形体和空间知觉性的思考。马蒂斯在寻求一种适合于雕塑的凝练,能够发挥每一种特殊媒介的基本特质,是现代艺术的一个典型特征。同样,现代艺术中另一典型特征则是将各种不同的媒介组合在一起,消除人们常在它们之间作出的区分。〔25〕二者的互相转换代表了马蒂斯对空间与层次的持续关注,他说:“这样做的目的是为了整理思绪,使我的感情有条理,找到一种适合我的风格。当我在雕塑中发现它时,它对我的绘画很有帮助。我一直在努力,希望能找到一种最终的方法,因为我已经完全掌握了我的思想,我的一切感觉都有了一种层次。”〔26〕阿波利奈尔在1909年指出,“野兽”是“一名笛卡尔艺术家”,理性地探索一切可能性。〔27〕马蒂斯看似解放色彩、解放空间、宣泄情感的艺术并非纯凭感觉去支配,而是理性地思考究竟什么才是艺术应有的样子。他从绘画到雕塑的转换中思考了时间与运动、实体与空间的关系,将雕塑中产生的思考再次带回绘画。

(二)“雕塑—画中画”的媒介转换

《蓝色裸女:比斯克拉的记忆》和《斜倚裸女I》代替了曾经破碎的陶土版本,这件构想中的陶塑“斜倚裸女”形象在接下来的十年内不断地出现在马蒂斯的静物画作品中。这种将自己以前的作品放入新作品的现象在美术史中被视为“画中画”〔28〕,对应了叙事学中“戏中戏”的修辞手法。同样,这种手法也可视为一种“引用”。大卫·凯利(David Carrier)总结了三种不同类型的“画中画”,包括画中镜像、透过窗户看到的外部景像及画中的雕塑。〔29〕凯利认为,雕塑是三维作品,故不会破坏画面空间的连续性。在巴洛克艺术中存在很多类似的手法,迈耶·夏皮罗(Meyer Schapiro)曾评论塞尚有雕塑的画作作品时,认为其风格取材于巴洛克,将雕塑放置于静物中形成的奇怪反差对应了塞尚内心的复杂性。〔30〕同样,马蒂斯将人体雕塑置于静物中也具有类似的效果。

马蒂斯经常在其“画中画”作品中引用他自己完成的雕塑作品,且将雕塑置于他的房间或工作室内,画中既有真实的透视空间,又不完全遵循比例和透视法则,这种空间错位让人困惑。于是,“画中画”在画中就形成了至少两种内在结构,一个是整幅画面所营造的工作或生活环境,另一个则是“画中画”所带来的空间。接受者在观看这幅绘画的时候,被邀请进入画中观察“画中画”的世界。这个复合空间形成了新的绘画作品的空间,这也是唯一真实的空间。

“斜倚裸女”雕塑出现在马蒂斯画作中约有九次,而其他雕塑作品通常只出现一两次。“画中画”作为一种“引用”的修辞手法,本就会引发叙事性,构建不同的时空,而不断出现在不同的场景更是加强了观者对不同时空下故事的联想。如伊莎贝尔·莫诺-方丹(Isabelle Monod-Fontaine)所言:“这座雕像既作为静物,与金鱼、水果同时出现,是静止的状态,又因是人体形象而引入了某种模糊性:雕塑是一个小物体,可以放置在静物画的特定点上,并且像排列中的其他元素一样,它是一个不动的物体,但它也是一个形象,对活人身体的唤起。从这个意义上说,它与其他元素从本质上并不相同。长期以来,画家们一直在利用这种模糊性。”〔31〕因此,马蒂斯对“斜倚裸女”雕塑的“引用”代入了静物与人体、物质与情感关系的思考,每次“引用”均有不同的情感与时空形成。

图3 亨利·马蒂斯 青铜与康乃馨 布面油彩 60.5×73.5厘米 1908 挪威国家美术馆藏

1908年,该雕塑以水平构图的形式成为《青铜与康乃馨》(图3)的主题。参照后面的屏风可以感受到“斜倚裸女”的比例,该雕塑接近真人大小,被放置在一个不太平整的架子上,这种视觉效果让底座看起来不像底座,而像一个柔软的床铺。它的绘制方式与1907年的《蓝色裸女》相似,在二维空间中的位置相同,轮廓线更粗重,使这尊雕塑产生了很强的视觉张力,且充斥着模糊性,无法分辨出是描绘了一个真实的女人体还是一尊女人体雕塑。而后来的三幅画(1911年和1912年)将一缸红色金鱼与“斜倚裸女”的主题相结合,但这一次雕塑是纵向放置的。“斜倚裸女”雕塑也不再有粗重的轮廓线,整个形象被简化为概括性线条,比例依旧不符合实物,相对于金鱼缸而言,它总是太大或太小,但显然摆脱了它作为雕塑的地位。这一点在现代艺术博物馆版的《金鱼与雕塑》中表现得尤为明显。这是三个版本中最早的一个,与两个“工作室”作品属同一时期。“斜倚裸女”的底座仅用随意的线条一笔带过,颜色本身加剧了这种模糊性:斜倚的人物被涂成粉红色,暗示身体的肉色而不是陶土的真实颜色。尽管标题将这一女人体称为“雕塑”,但实际上它似乎又一次成为了一个人体模特,代表了人的存在,意指了“身体”或“人物”。画面的主色调为蓝色和绿色,莫诺-方丹认为这个“斜倚裸女”的粉红色变成了《舞蹈》与《音乐》(1910)中“充满活力的朱红色”的褪色版回响。〔32〕而后者则象征了生命的活力。

1917年的《音乐课》中“斜倚裸女”再次出现,这幅作品不是单纯的静物画,而是带有明显叙事性的场景。但在这幅画中,人物完全没有按比例绘制,这种不合常规的空间营造了虚拟的空间。“画中画”也不是仅有一处,因此,画面的结构与层次较多,而这时,比例失衡的雕塑在窗外的自然中,看似与室内的音乐课没有直接关系,成为另一个空间中的场景。但雕塑的比例显然成为了人体该有的比例,以非常模糊的肉色赤土陶器形式出现。这幅作品与《钢琴课》(1916)均有对抽象形式的探索。但马蒂斯认为,如果过多地将主题简化到最基本的形式,就有可能被引导进入一种转瞬即逝的艺术形态,进入纯粹的抽象艺术,于是,他迅速恢复了图形主义和轮廓主义的权威,并研究空间的建构。〔33〕因此,马蒂斯通过“斜倚裸女”探索了画面的另一个空间,也通过对人物形象的依恋来对抗走上纯粹抽象之路。

马蒂斯的“斜倚裸女”从雕塑到“画中画”的媒介转换,将“画中画”的雕塑赋予了人物与静物的双重特性,发生在不同的时间,且在画中占据的空间、比例及方向也不相同,继而引发了内涵与所指的模糊性。

(三)“绘画—图案”的媒介转换

这里指的“图案”实则是具有图案感的作品,如1935年的《粉红裸女》(《大斜倚裸女》)。这幅作品的背景是一幅网格底的平面图案,主体人物形象通常被认为是马蒂斯的年轻助手、模特莉迪亚·德莱科特斯卡娅(Lydia Delectorskaya),她的姿势依旧延续了早年“斜倚裸女”的姿势,但方向发生了变化,整个人体的塑造更加优雅,也更扭曲,与背景的网格图案结合在一起,画面充满了几何性与装饰感。能看出他所进行的大量尝试与计算,不同的构图和布局也提醒着观者:艺术作品是在不同时间有不同含义的可变物。最终作品是“对话”,它与其他艺术作品和观者保持着灵活的关系。〔34〕

这幅作品经过了22个不同的阶段,马蒂斯才最终满意。这个过程被照片记录了下来,得以让马蒂斯清楚地看到自己创作心理的不断变化,如今也益于研究者通过画面变化推测马蒂斯的创作意图。整个变化过程将时间的“绵延”概念以视觉图像的形式记录下来,这些瞬间并不能代表全部时间的流动,却能像意识流一样为解读者勾勒出一段动态的行动过程。马蒂斯将这个过程如实详尽地记录,正是因其想要留下时间的痕迹。柏格森曾说:“即使早已了解模特儿的相貌、画家的性格和调色板上的颜色,也没有人可以预知完成后的肖像画会是什么样子,或许连画家自己也无法想象出作品的样子。画家们的才华在他们创造作品的瞬间会发生变化,同样,任何一个状态都在完成的一瞬间之后成了一种新形态。”〔35〕而马蒂斯本人也曾表示过:“当我认为我已经能更深刻地观察事物时,我仍满足于这种效果的话,那么我的画便会有表达得不充分的缺点:因为我在画中只反映了某一时刻的刹那间的印象,它们完全不能鉴定我……我宁可继续作画,直到我深信以后我将会在这幅画中看到我的意识的表达时为止。”〔36〕这个过程除了他思想的变化,形式上也从具象绘画转向了装饰图案。从第六次修改开始,马蒂斯将女人体形状的剪纸直接固定在画布上,再进行其他部分的创作。画布上的针孔依然清晰可见,为此,许多学者也会把这幅作品视为他有意识使用剪纸作为创作媒介的一个例证。在这个阶段之后,画中房间的装饰变得更加扁平和几何化。为了追求画面整体的和谐与平衡,马蒂斯在这一过程中尝试了纵向平行线条作为背景图案,后又转向棋盘状网格图案。而模特身体也从一个写实且比例准确的形象转变为一个细长变形的躯干、强壮的四肢以及一个小小的头。背景线条的规律性和人物慵懒的姿态让画面实现了平衡,整体构图形成一种稳定感,这个过程显示了马蒂斯对作品的不断反思及对创作过程的执著信念。其助手德莱科特斯卡娅后来写了一本马蒂斯与模特关系的书,记录了1935年至1939年间马蒂斯一些杰作的诞生。莫诺-方丹在那本书的前言中写道:“这些画作与时间框架的相互关联、主题的持久性,以及它们与不断变化的目标之间的联系,在这里都清晰可见。如此熟悉、完美甚至内化于马蒂斯的这个姿势,却在这件作品中难以把握。马蒂斯说,这是一种升华的欲望,这些被拍摄的不同时刻并没有记录一个线性的进程,而是让人联想到有机成长,伴随着新生、眼花缭乱的发现,随后是一段劳而无功的时期,这幅作品看起来似乎在向远处移动。包括手臂、脸及头发等细节,最后概括为三个弯曲的形状,而那花瓶中的花束也似乎化为一个符号,与粉色肉体颜色一致。”〔37〕

确实,1935年的《粉红裸女》与以往这一姿态的作品相比,有了很大的突破,走向了装饰化、抽象化。马蒂斯开始追求本质的回归与表达的纯化,他声明:“在我最近的绘画作品中,我把近二十年(1916—1936年间)的学识技能与自己的本质内核、自己的真正本质结合了起来。”他对作品中时间的流动性不仅有了创作者的主体反思,更有了观者角度的思考,他认为一件艺术品在它被检验的每个时期都应有不同的含义。究竟该还原历史语境,结合当时的社会和艺术大环境来观看作品诞生之时的意义?还是应该从当下的角度来审视?他更倾向于支持后一种观点:即观看者因反复观看而带来的不同时空下的快乐,使作品的解读也变得更加丰富。〔38〕

马蒂斯的作品往往被视为追求简约、平面化与宁静和谐的效果,但这种平面化的追求并非为了回到二维,表面的平面化是为了追求更多的维度——四维,即增加了时间与运动进去的维度。

(四)“雕塑—剪纸”的媒介转换

在马蒂斯生命的最后十年中,他的剪纸作品以一种全新而崇高的方式表现了他与雕塑的关系。他说得非常简单:“剪切颜色让我想起雕刻家在石头上雕刻。”马蒂斯将剪纸视为一种新的雕塑材料,剪掉、拼贴纸张的过程中感受挖空、填补材料的雕塑感。柏格森起初关注知觉结构,表明了时间的内在流动(绵延),在那里“记忆把过去延伸至现在”。〔39〕他这种早年未曾实现也不敢冒险展开的雕塑理想在后期的剪纸中得到了发挥与表现,他的艺术理想并未因后期媒介的朴素化而被中断。马蒂斯曾谈到他剪纸的创作过程,他说那是一个程式化的过程,首先他会观察自然中的对象,然后不断地画,逐渐在脑海中形成一个“纯净的符号”,再将这个“符号”释放出来:张开剪刀,开始对那张纯粹的色彩进行雕刻,而不是剪,于是,“符号”就在那里了。〔40〕陈醉认为,进入20世纪后,为了追求艺术的形式语言,艺术家对待裸体时,甚至把它与椅子、苹果、树木以及石块等一视同仁。〔41〕他指的便是这种符号化的造型方式。

图4 亨利·马蒂斯 蓝色裸女 剪纸 116.2×81.9厘米 1952 法国巴黎国立现代艺术馆藏

马蒂斯1952年的剪纸作品“蓝色裸女”系列(图4)延续了“斜倚裸女”的姿势,不同的是构图从横向转为纵向,躺卧的感觉也自然成为了半坐立的状态,更接近米开朗基罗的《夜》与马约尔的《地中海》这两座雕塑。他反复多次进行创作,因而也有不止一幅的系列版本。因剪纸的特殊媒介,刻画的许多细节需要省略,故每一处剪开的空隙均形成了新的空间,空的空间代表了实体,莫诺-方丹评论道:“《蓝色裸女》是由碎片组成的,但各个部件并未断裂,也许代表了马蒂斯对空间中人物的反思的顶点,这是他作为雕塑家实践的最终成果。人物不再画在抽象、中性、透明的空间内,不再像《斜倚裸体Ⅰ》那样自我封闭或与周围空间明显分离。它不再与世隔绝,而是在空间中呼吸。它成为一个过渡空间,光线可以穿过,就像马蒂斯画作中经常出现的窗户一样。”〔42〕

这个新形成的空间有了东方美学的意味,类似中国美学中的“计白当黑”,而那空隙也形成了笔触感的线条,将剪切的动作展现了出来。以诺尔曼·布列逊(Norman Bryson)为代表的一些学者认为中国和欧洲艺术的区别在于“展演性(performative)”和“泯除性(erasive)”笔法。他认为中国绘画重视笔法,即过程的可见;欧洲绘画则重视写实,故意追求隐去笔法,即过程的遮蔽。创作过程的可见在西方仅适用于行为艺术。〔43〕从这个角度来看,马蒂斯的剪纸作品无疑展现了创作过程,他在构建符号的过程中加入了时间性。美学家普里查德与马蒂斯交往密切,他很早之前对马蒂斯艺术的描述,也可用来概述其晚期作品的旨要:“对于马蒂斯的画作,我们不能看他画了什么,不能看事物是什么,而应视之为能量、修辞、实体、言辞。它们是行动,但不是呈现给我们的已经完成的行动。它们诱使着我们去行动。它们不再现任何事物,而是鼓励我们循着它们所操演的力的方向自行创造。”〔44〕

1943年,马蒂斯在与他的朋友、诗人及批评家阿拉贡的对话中曾谈过符号。他于1908年左右开始谈论“造型符号”,到了30年代,他的形象中明显多了“符号”形态。马蒂斯说:“效仿中国人……”他想保持本质的东西,为了寻找某种程式、代表每个事物的符号,寻找适合他本人创造性特征的符号,继而再形成造型符号。他认为“一位美术家的重要性由他引入美术语言中的新符号数量多寡决定的”。〔45〕可见,他在不断探索中一直没有放弃对艺术语言符号化的追求。

结语

特里·R·迈尔斯(Terry R. Myers)教授谈道:“绘画对马蒂斯来说不是一项排他性的事业……在其他媒介上的实验是他整体目标的必要组成部分,即专注于某种东西被构建的方式。”〔46〕无论是对雕塑、图案还是剪纸的尝试,媒介本身并非目的,马蒂斯为的是通过不同媒介的尝试来构建自己的艺术符号。一切媒介均是感官的延伸,感官同样是我们身体能量上“固持的电荷”。〔47〕开篇提到的矛盾最终被马蒂斯在剪纸中实现了平衡,将二者的媒介特性以和谐的整体形式呈现出来,对雕塑造型感的探索是为了寻找空间与多维,对绘画平面性的追求是为了语言更纯粹。马蒂斯运用“斜倚裸女”的同一母题,将自我情感与理性分析融合,在不同媒介的转换中,探索着时间、空间与符号化的表达,最终完成了符合时代气息的现代转型。(本文系太原工业学院青年学科带头人支持计划研究成果,项目编号:2020XKRW01)

注释:

〔1〕Isabelle Monod-Fontaine, The Sculpture of Henri Matisse, London: Thames and Hudson Ltd, 1984, p. 12.

〔2〕[英] 克拉克(Kenneth Clark,1903—1983)著,吴枚、宁延明译《裸体艺术》,海南出版社2002年第1版,第7页。该书译者将“naked”“nude”分别译作“裸体”“裸像”,但本文讨论内容不涉及“naked”,仅讨论“nude”,按照习惯仍旧以“裸体”“人体”的译法为主。

〔3〕同上书,第9页。

〔4〕同上,第16—24页。

〔5〕同上,第81页。

〔6〕H. H. Arnason, Elizabeth C. Mansfield, History of Modern art: Painting, Sculpture, Architecture, Photography, London: Pearson Education, 2017, p. 94.

〔7〕陈醉《裸体艺术论》,人民美术出版社2016年第1版,第293页。

〔8〕同上,第316页。

〔9〕张红江、王茹《浅析西方经典绘画中卧女图式的形象象征性》,《艺术评论》2017年第10期,第159页。

〔10〕同〔2〕,第89页。

〔11〕[法] 阿拉斯(Daniel Arasse,1944—2003)著、何蒨译、董强审校《我们什么也没看见:一部别样的绘画描述集》,北京大学出版社2007年第1版,第87—127页。

〔12〕同〔9〕,第162页。

〔13〕同〔2〕,第108、375页。

〔14〕[德] 帕弛(Susanna Partsch,1952—)著、刘丽荣译、黄凤祝校的《二十世纪西方艺术史》,商务印书馆2016年第1版,第78页。

〔15〕同〔2〕,第383页。

〔16〕Lawrence Gowing, Matisse, New York and Toronto: Oxford University Press, 1979, p. 72.

〔17〕[美] 弗拉姆(Jack Donald Flam,1941—)著、欧阳英译《马蒂斯论艺术》,山东画报出版社2004年第1版,第88页。

〔18〕[法]柏格森(Henri Bergson,1959—1941)著、肖聿译《材料与记忆》,南京译林出版社2014年第1版,第16页。

〔19〕同〔1〕,第9页。

〔20〕同〔14〕,第21页。

〔21〕[英] 英格拉姆(Catherine Ingram)著、李亦然译《这就是马蒂斯》,天津人民出版社2016年第1版,第19页。

〔22〕[英] 贡布里希(E. H. Gombrich,1909—2001)著、杨小京译、范景中校《偏爱原始性——西方艺术和文学中的趣味史》,广西美术出版社2016年第1版,第208页。

〔23〕[英] 林顿(Norbert Lyndon,1927—2007)著、杨昊成译《现代艺术的故事》,广西美术出版社2012年第1版,第33页。

〔24〕[美] 塔克(William Tucker,1935—)著、尚晓风译《马蒂斯的雕塑:被抓握与被看》,《世界美术》2015年第3期,第101—105页。

〔25〕同〔23〕,第32页。

〔26〕同〔1〕,第12页。

〔27〕Michael P. Mezzatesta, Henri Matisse Sculptor/Painter: a formal analysis of selected works, Fort Worth: Kimbell Art Museum, 1984, p. 7.

〔28〕并非狭义的画中有另一幅画,而是画中有新的图像。

〔29〕David Carrier, On the Depiction of Figurative Representitional Pictures with in Pictures, Leonardo, Vol.12, No.3 (Summer, 1979), pp. 197-200.

〔30〕M. Schapiro, Cezanne, New York: Abrams, 1962, p. 98.

〔31〕同〔1〕,第24页。

〔32〕同〔1〕,第28页。

〔33〕Nicholas Watkins, Matisse, Oxford: Phaidon Press Limitid, p. 133.

〔34〕Katherine M. Bourguignon, “UN VIOL DE MOI-MÊME”: Matisse and the Female Model, Ph. D. dissertation of University of Pennsylvania, 1998, p. 262.

〔35〕[法] 柏格森著、汤硕伟译《创造进化论》,海峡文艺出版社2017年第1版,第15页。

〔36〕[法] 马蒂斯(Henri Matisse,1869—1954)著、钱琮平译、陈志衡校《画家笔记——马蒂斯论创作》,广西师范大学出版社2002年第1版,第14页。

〔37〕Gilles Néret, Matisse, Köln: Taschen, pp. 166-169.

〔38〕Jack D. Flam ed. Matisse Speaks, 1951, in Matisse on Art, New York: Penguin Publishing Group, 1978, p. 135.

〔39〕同〔21〕,第23页。

〔40〕John Elderfield, The Cut-Outs of Henri Mattise, New York: George Braziler, 1978, p. 7.

〔41〕同〔7〕,第315页。

〔42〕同〔1〕,第46—47页。

〔43〕[英] 柯律格(Craig Clunas,1954—)著、黄晓鹃译《明代的图像与视觉性》,北京大学出版社2011年第1版,第6页。

〔44〕同〔21〕,第77页。

〔45〕Jack D. Flam ed. Conversations with Aragon: On Signs, in Matisse on Art. New York: Penguin Publishing Group, 1978, p. 150.

〔46〕Sahir Avik D’souza, MATISSE & THE MODERN NUDE: Analysing the Artist’s Work, pitypangs, October 23, 2020, https://pitypangs.com/matisse-the-modern-nude-analysing-the-artists-work/

〔47〕[加拿大] 麦克卢汉(Marshall McLuhan,1911—1980)著、何道宽译《理解媒介——论人的延伸》,译林出版社2011年第1版,第33页。

张哲 太原工业学院讲师、中国艺术研究院博士生

(本文原载《美术观察》2022年第5期)