文 / 張 哲

内容摘要:馬蒂斯在現代藝術史中産生的重要影響展現在其對藝術本質的不斷追問。“斜倚裸女”作為他偏愛的一個母題,曾大量出現在其作品中。他運用不同媒介表現相同母題,正是為了探索符合時代精神的藝術符号。本文通過梳理傳統“斜倚裸女”題材與圖式的形成過程,研究馬蒂斯“斜倚裸女”出現的曆史語境;通過細讀并對比馬蒂斯同一題材不同媒介的作品,探讨他在運用傳統題材實作現代轉型中追求的藝術理念。

關鍵詞:馬蒂斯 斜倚裸女 符号化 媒介轉換 現代轉型

亨利·馬蒂斯(Henri Matisse)在20世紀初因代表野獸派發聲而聲名大噪,但野獸派實則是其藝術生涯中一段短暫的藝術語言探索時期,他本人性格保守,傳統而富于理性,但他對藝術的追求卻有如“野獸”般的不斷尋求創新與突破,他在奢華裝飾與純淨簡潔的道路上徘徊,探究如何實作符合時代氣息的現代轉型。馬蒂斯對“斜倚裸女”(Reclining Nude)這一傳統母題的不斷探索幾乎貫穿他的整個藝術生涯。他經常将自己的繪畫與雕塑進行轉換,雕塑能夠更直覺地表現人體動态結構和姿勢變化,雕塑中的造型感與繪畫中的平面性似乎形成了一種沖突。〔1〕這種沖突到底是否存在?他為何總是将相同母題進行媒介轉換表達,對這個問題的探索或許能厘清其藝術實驗中的思考過程。

“斜倚裸女”圖式的表現傳統

(一)西方藝術中“裸女”題材的地位

人體一直是西方藝術中最主流的表現題材。這裡的“人體”對應了英文單詞“nude”,“nude”與“naked”不同,後者往往給人被剝光衣服的窘迫感,而前者則将這種無助與尴尬的身體上升為平衡、豐盈而自信的軀體,指涉了可供欣賞的藝術的中心題材。〔2〕概覽西方藝術史,不難發現,人體藝術激發了大量偉大作品,既是學院訓練中不可或缺的基礎内容,又是創作者展示技藝的經典載體。從古希臘的陶器畫、石雕開始,人體藝術就作為傳統文脈,貫穿于各個時代的藝術中。古希臘人相信人體具有可引以為榮、可供炫耀與欣賞的自然美,理應保持最完美的狀态。故希臘神話中将各種精神、情緒等抽象的事物都幻化為人形神靈,“神人同形同性”的特點展示了古希臘人對自身的關注和崇拜。奧林匹克運動中全裸的運動員也表現了他們對裸體的欣賞與自傲。這種文化奠定了古希臘藝術對完美、理想化身體的追求。

肯尼斯·克拉克(Kenneth Clark)曾提出一個觀點:“裸像不是一種藝術題材,而是一種藝術形式。”〔3〕之是以将其認定為藝術形式,在于對該題材的藝術化處理。古希臘藝術形象中的裸體并非寫實的人體,而是經過理想化、典型化的人體,處理方式通常有兩種:一種是集不同人體中最完美的部分于一體,另一種是符合比例法則的美。前者源于宙克西斯的方法,他根據五位美麗的克羅頓姑娘形象創作了他的維納斯。後者以維特魯威(Marcus Vitruvius Pollio)的《建築論》中的觀點為代表,作者認為建築物應該具有像人體一樣的比例。将建築與人體的類比在美術史上具有重要意義,将感覺與秩序聯系到了一起,也把有機體的美抽象到幾何美的範疇内。比如,可考證的古典比例法則之一是:女性裸像中,兩乳之間、下半乳房到肚臍、肚臍到大腿根部的長度是相等的,古典時期的裸像嚴格遵循了這一法則。〔4〕此外,人體還能喚起人對自身的一切願望、人性的經驗,承載着自身永存、欲念表達及獨立生命的普遍價值。是以,裸體藝術從出現伊始,就不僅僅是可供觀賞的對象或可以入畫的題材,而是代表了由物到形的蛻變,是西方藝術史上一種經典的藝術形式。

“裸女”的題材并非一開始就占據了裸體藝術的主流。公元前5世紀時,“裸女”形象非常少見,男性裸體象征了神聖威力與英雄氣質,而女性裸體則僅出現在較次要的主題表現中,且往往附有遮擋私處的衣袍。因宗教原因,早期的裸女藝術一直在肉欲與神性之間尋找平衡,通過比例的法則來弱化欲望的喚起。克拉克認為,以維納斯為經典代表的題材往往都曆經宗教到娛樂、娛樂再到裝飾的過程,最終逐漸消失。文藝複興以來,對人性的不斷解放與發展,女性裸像的地位不斷變化。直到17世紀以來,女性裸像才成為比男性裸像更正常、更有吸引力的題材。〔5〕阿納森(H. H. Arnason)的《現代藝術史》談道:“從庫爾貝以來的前衛藝術家,才開始傾向于通過女性模特探讨對裸體的研究。這種轉變可以了解為前衛藝術家對學院等級觀念的拒絕。導緻這種轉變的另一個也更加重要的因素,就是長期以來把女性與自然相聯系的傳統。女性的身體對于很多藝術家來說,隐喻着本質的、清純的而毫無玷污的自然。這樣,裸女形象就像非西方的母題一樣,在很大程度上也為前衛藝術服務:即審美真實性的保證。”〔6〕18世紀至19世紀,裸女作為觀賞對象成為藝術表現題材之一,又到達了一個高峰。法國路易十五時代,宮廷貴族們喜歡裝扮成神話中的各種神祇的姿态來畫自己的肖像。〔7〕到了20世紀現代藝術綻放之時,裸女則不再是女神或欲念幻想的對象,而是内心表達的載體與通道。陳醉将其總結為“占據主流的變态的升華産物”,作品并非旨在描繪他們的逼真形象和現實活動,不過是傳達内心隐秘的一種媒介體罷了。〔8〕

是以,裸女的形象從原始的崇拜、宗教的神聖、自然之美的歌頌到欲望的發洩,再到傳達内心的隐秘,這一題材也作為形式在藝術史上占據了一席之地,但其所指内涵與表達形式均随着時代精神而不斷流變。

(二)“斜倚裸女”圖式的出現

斜倚姿勢則是裸女衆相之一。裸體女性和斜卧姿态組成的程式化圖形樣式也被稱為“卧女圖”。〔9〕姿勢和比例的不同能帶來完全不同的感受,且藝術史中的許多姿勢一旦被發現,便形成穩定的圖式,被不同時代不同藝術家予以不同的表達,成為一種圖式的不同變體。比如,古代雕塑中最經典的裸女圖式是一種站立姿式,單側腿微曲,導緻另一側胯部提高,靠近胸部,整個身體形成一種平衡的狀态,突出了臀部的扭動感,法語稱此為“déhanchement”。這個看似簡單而優雅的姿勢被藝術史引入後,就成為一種經典模式,這條扭動的幾何曲線對人心理産生重要刺激,成為了表達欲望的生動符号。〔10〕

這種扭動的曲線從站立到斜卧逐漸發展出了新的圖式。斜倚裸女的姿勢則應起源于喬爾喬内,在此之前,除了酒神石棺的裝飾外,斜倚的裸女從未成為任何古典著名作品的題材,這種姿勢的發現或許可以結合當時的社會風俗來了解。15世紀的婚俗習慣中,女方的陪嫁箱内會飾有裸體新娘的畫像,而達尼埃爾·阿拉斯(Daniel Arasse)在分析提香的《烏爾比諾的維納斯》時也曾提到此關聯〔11〕。總而言之,從喬爾喬内《沉睡的維納斯》開始,“躺着的裸女”之類的作品便逐漸成為又一經典姿式,後世的作品層出不窮,後期已不需要具體的情節或主題來命名,單純表現斜倚裸女即可作為獨立的題材。提香的《烏爾比諾的維納斯》、安格爾的《大宮女》、柯羅的《仙女卧像》、馬奈的《奧林匹亞》及莫迪裡阿尼的《斜躺的裸女》等,均成為了藝術史上經典的“斜倚裸女”典範。相似的構圖和人物姿态,從公開的自然場景到私密的個人空間,從神殿的崇高到貴族的奢華到日常生活的窺視,這一不變的題材卻總能呈現新的藝術語言。

張紅江、王茹認為:“從文藝複興以來,卧女圖式成為一種西方經典繪畫主題并且沿用至今……然而迥異的繪畫風格所表現的共同的‘情欲’象征卻沒有發生變化。”〔12〕在我看來,這一結論仍值得商榷。誠然,西方藝術史中很多裸女均以女神維納斯命名,且她最初并不是因為神的特征而受到崇拜,而是作為欲望的化身被表現。但馬蒂斯的《藍色裸女:比斯克拉的記憶》則沒有維納斯的影子。〔13〕無論是單純的欲望,還是化身為神性的人性美,恐怕均未成為馬蒂斯《藍色裸女》的主要訴求。

(三)馬蒂斯“斜倚裸女”圖式的形成

“斜倚裸女”的形象正式進入馬蒂斯的作品發生在其由新印象主義轉向野獸主義風格的探索時期。1904年,他在《奢華、甯靜與享樂》中就發展了斜倚姿勢;1905年至1906年創作的大型作品《生活的歡樂》中,他舍棄了新印象主義的手法,進行了野獸主義的實驗,這讓西涅克非常反感,寫下了一段毀滅性的評語:“馬蒂斯看來堕落了,在這之前,我真的很喜歡他的創作。在兩米半寬的畫布上,他用拇指粗細的線條勾勒出幾個奇形怪狀的輪廓,整體施以平闆、界線清晰的色彩——要多純有多純——看起來令人厭惡。”〔14〕西涅克評論這裡的輪廓線條為“奇形怪狀”,但這幅作品已然在馬蒂斯想要追求“純化”的路途之上了。這幅作品視覺中心位置的兩個裸女為斜倚姿态,且比例比前景人物要大,正面與背面人物相對放置,形成了呼應,該時期的大量草圖中也出現了斜倚裸女的姿勢。而後這一形象作為獨立的題材進入其作品則始于著名的《藍色裸女:比斯克拉的記憶》,也可以視為馬蒂斯将“斜倚裸女”作為一生固定圖式的正式開端。克拉克将兩幅創作于1907年的傑作視為20世紀美術的開端:即馬蒂斯的《藍色裸女》與畢加索的《亞威農少女》。他認為這兩幅重要的反正統作品都表現了裸體的原因在于:藝術家們放棄感覺強調觀念的時候,因裸像是美術訓練的基本功,他們最先想到的想要擺脫正統訓練桎梏的就是裸像。〔15〕可以說,這一題材最初是作為馬蒂斯反正統的工具而進入了他的藝術生涯的。

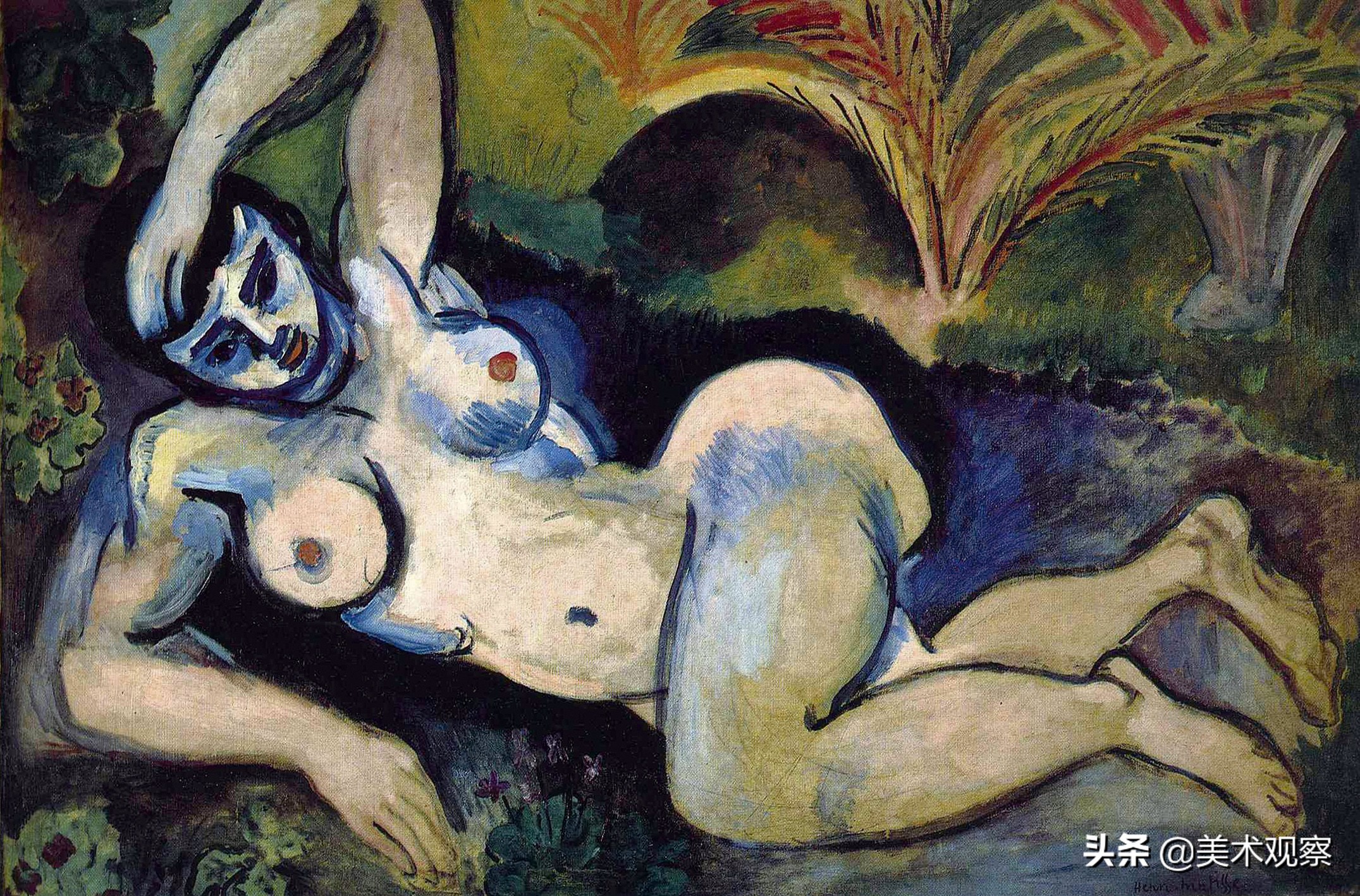

圖1 亨利·馬蒂斯 藍色裸女:比斯克拉的回憶 布面油彩 92.1×140.4厘米 1907 美國巴爾的摩藝術博物館藏

“斜倚”僅描述了其籠統姿态,如果細看其姿勢,仍有許多細節有源可溯。《藍色裸女:比斯克拉的記憶》(圖1)中女性左臂向上擡起,搭于前額,右臂為承重手臂,上身面向觀衆,左腿彎曲向前,遮擋了私處,看似動态有些扭曲,但整體和諧平衡。女性的肌肉線條明顯,有男性的陽剛之氣,但整個狀态看起來慵懶倦怠。而與之幾乎同時出現的雕塑版與其組為“一對”不同媒介同一題材的作品,這一姿勢的探索從此時起便開始了不同媒介的轉換。勞倫斯·高因(Lawrence Gowing)認為這種姿态的選擇與馬約爾(Aristide Maillol)的《地中海》密切相關,馬蒂斯于1905年曾幫助馬約爾鑄造了其中一版。這種姿勢是對現代藝術焦慮的表達,并不喚起任何對身體的喜悅感,而是對禁欲的沉思。〔16〕嚴格來說,這一姿态的發明者應該是米開朗基羅,他在雕塑作品《夜》中塑造了一個有着男性體魄的婦人,一手抵額進入睡眠。約十年後的1918年,馬蒂斯在尼斯的裝飾藝術學院(École des Arts Décoratifs)繪制了《夜》的形象并且也做了一個雕塑,他希望吸收米開朗基羅清晰而複雜的建築理念。又十載,大約1928年,他工作室門上仍然釘着一張《夜》的照片。可見,馬蒂斯對這一姿勢的偏愛既來自于自身對現代藝術的反思,又離不開傳統古典美術尤其是古典雕塑的影響。

從1907年的《藍色裸女》起,馬蒂斯的“斜倚裸女”姿态就頻繁地出現在其藝術作品中,包括速寫、油畫、雕塑、圖案、陶瓷畫及剪紙等。關于同一題材的反複出現,馬蒂斯本人也曾有過論述,他用棋盤做比喻,相似的對象和環境不斷重複出現在他的作品中,可以看成是永遠不變的棋盤,而形的不同構造和排列組合,以及環境和它合為一體,則是同一盤棋局中出現的種種不同變化。正如棋手的意圖是始終不變的,同樣也可以說盡管馬蒂斯變換了風格,但他的意圖是不變的。〔17〕“斜倚裸女”圖式的形成與發展,伴随着他在藝術中對現代轉型理念的探索。那他究竟要傳達什麼?在媒介轉換中又實作了什麼?我們還需回到具體作品中進行分析。

馬蒂斯“斜倚裸女”的媒介轉換

“斜倚裸女”這一題材成為馬蒂斯藝術探索的一種圖式後,他在各種媒介中進行轉換,不斷探索其藝術理想。1907年創作的雕塑《斜倚裸女I》與它的繪畫版《藍色裸女:比斯克拉的記憶》是這一媒介轉換的典型代表。而後,這一雕塑形象作為靜物也在其後《青銅與康乃馨》(1908)、《有白蠟壺與粉紅色小雕像的靜物》(1910)、《金魚與雕塑》(1911)、《音樂課》(1917)等繪畫作品中不斷重複出現。1935年的《粉紅裸女》則在運用這一姿态時進行了裝飾與抽象化的發展,是馬蒂斯藝術實驗的結構性轉變,也是後續進一步媒介轉換的先兆。1952年的剪紙作品《藍色裸女》姿态與前期大量的“斜倚裸女”相似,不同的是構圖由橫向改為縱向,斜倚躺卧的姿态變成了半倚坐姿,他在最後的作品中實作了簡潔、平面化的藝術追求。柏格森曾說:“在确切的範圍内,行動估量着時間,而知覺則估量着空間。”〔18〕馬蒂斯在媒介轉換中也探索着藝術中的時空觀。

(一)“繪畫—雕塑”的媒介轉換

1900年前後,馬蒂斯在雕塑家埃米爾·安托萬·布德爾(Emile Antoine Bourdelle)的畫室工作過,于是,他在1900至1909年間創作了大量人物雕塑,他聲稱這項工作有助于他更好地了解繪畫。他從持續的創作中追求個人的藝術理念,當繪畫處于瓶頸期時,便轉向别的媒介來進行探索。馬蒂斯的繪畫和雕塑并非兩類媒介分明的藝術作品,他的藝術一直在模糊二者的界限,兩種媒介之間存在一種對話,正如馬蒂斯所說:“我像畫家一樣雕刻,而不是像雕刻家一樣。”〔19〕而這個時期不僅是馬蒂斯,而是整個藝術界均有媒介模糊現象。繪畫與雕塑的界限越來越模糊,具體展現在從純粹的紙拼貼藝術衍生出材料拼貼,部分具有浮雕的特點。不久又實作了從材料拼貼向物體藝術的跨越。昔日泾渭分明的藝術形式互相滲透,勢不可擋。〔20〕而馬蒂斯在繪畫與雕塑這兩種活動中沒有投入同樣的精力,故大家更熟知他的畫家身份。他把所有的信念和創造性都投入到繪畫中,偶爾進行雕塑創作,以改變、确認、完善或輔助闡明已有的藝術思考。

馬蒂斯從1906年起對非洲雕塑産生興趣,他在北非感受到的光線和色彩、伊斯蘭藝術的大膽圖案、以及非洲雕塑純粹的形式,都促成了他對個人藝術的重塑。1907年馬蒂斯赴比斯克拉旅行後,創作了最著名的畫作《藍色裸女:比斯克拉的記憶》。畫面隐約有阿爾及利亞毯子的構圖,四周圖案扁平,女人體也非自然形态,姿态扭曲,誇張的胯部和如鐵球一般的胸部,粗線勾勒的輪廓。整個人體的扭曲是為了展示更多的視角,正面或側面、平視或俯視,這種動态的多視角畫法是對時間與空間的思考。隻有曆時性地參與運動,才能看到多個視點的圖像;而扭轉的體塊也代表了對空間的感覺。凱瑟琳·英格拉姆評論其看起來像“被壓在玻璃窗上”,但這幅畫的鮮活感才是馬蒂斯的特點,喚醒了學院傳統裡被動的、靜止的裸體。〔21〕

圖2 亨利·馬蒂斯 斜倚裸女I 青銅 35×50×27.5厘米 1907 法國巴黎國家博物館現代藝術中心蓬皮杜藝術中心藏

從油畫到雕塑的轉換曾有過一段小插曲,據說,馬蒂斯首先進行了泥塑創作,結果因為某次意外,在作品未完成時頭部掉落被摔碎,他才将未完成的雕塑轉化為平面性的油畫作品,是以,他的這幅作品已帶有雕塑語言的影響。而後,他又完成了青銅作品《斜倚裸女I》(圖2)。從表面上看,馬蒂斯這兩件作品都被視為受非洲藝術的影響而作,而貢布裡希則認為這種源于原始異域的裝飾感與藝術家的心理定勢相吻合。魯賓提出這麼一個問題:“現代藝術的演化中,到底發生了什麼,以至藝術家突然在1906年至1907年接納了部落藝術?”他繼續寫道:“不用說,正确的答案絕不止一個,但我認為更重要的原因是前衛藝術的本質發生了根本改變,它們從植根于視知覺的風格轉向以觀念化為基礎的風格。”〔22〕是以,非洲藝術僅僅是形式上的借鑒,并非馬蒂斯在媒介轉換中真正要追求的目标。二者雖屬同一作品不同媒介的表現,産生的思考卻不相同。油畫作品是馬蒂斯對柏格森充滿活力的哲學的參考,他在《畫家筆記》中明确提到自己對柏格森感覺論的興趣。柏格森反對在物質空間中放置靜态的事物,他提倡和贊美動态感的世界,這種思想支援着馬蒂斯對裝飾性的想象力。馬蒂斯認為獨立的雕塑不應該表現動态,而應有建築般的力量,如米開朗基羅的作品般。是以,他的雕塑人物是靜态的,但每個部位又都是流動的,它們吸引我們的眼睛順着身體、繞着身體移動,并且外延至周圍的空間。留給我們的感覺不是變形,而是能量。〔23〕

對于雕塑,馬蒂斯總歸是不夠自信的,既展現在他自己聲稱的“像畫家一樣去雕刻”,也展現在他幾乎很少有大型雕塑作品上。威廉·塔克将馬蒂斯的雕塑視為對視覺與物質存在的思考,認為馬蒂斯的雕塑作品是對空間的解放,将繪畫中的人物用壓平、截短等手法進行變形處理,環繞的手臂恰好形成了空洞,有了“器物”的觸感,他追求了一種被抓握和被看的感官效果。〔24〕這種追求正是他在雕塑藝術中對形體和空間知覺性的思考。馬蒂斯在尋求一種适合于雕塑的凝練,能夠發揮每一種特殊媒介的基本特質,是現代藝術的一個典型特征。同樣,現代藝術中另一典型特征則是将各種不同的媒介組合在一起,消除人們常在它們之間作出的區分。〔25〕二者的互相轉換代表了馬蒂斯對空間與層次的持續關注,他說:“這樣做的目的是為了整理思緒,使我的感情有條理,找到一種适合我的風格。當我在雕塑中發現它時,它對我的繪畫很有幫助。我一直在努力,希望能找到一種最終的方法,因為我已經完全掌握了我的思想,我的一切感覺都有了一種層次。”〔26〕阿波利奈爾在1909年指出,“野獸”是“一名笛卡爾藝術家”,理性地探索一切可能性。〔27〕馬蒂斯看似解放色彩、解放空間、宣洩情感的藝術并非純憑感覺去支配,而是理性地思考究竟什麼才是藝術應有的樣子。他從繪畫到雕塑的轉換中思考了時間與運動、實體與空間的關系,将雕塑中産生的思考再次帶回繪畫。

(二)“雕塑—畫中畫”的媒介轉換

《藍色裸女:比斯克拉的記憶》和《斜倚裸女I》代替了曾經破碎的陶土版本,這件構想中的陶塑“斜倚裸女”形象在接下來的十年内不斷地出現在馬蒂斯的靜物畫作品中。這種将自己以前的作品放入新作品的現象在美術史中被視為“畫中畫”〔28〕,對應了叙事學中“戲中戲”的修辭手法。同樣,這種手法也可視為一種“引用”。大衛·凱利(David Carrier)總結了三種不同類型的“畫中畫”,包括畫中鏡像、透過窗戶看到的外部景像及畫中的雕塑。〔29〕凱利認為,雕塑是三維作品,故不會破壞畫面空間的連續性。在巴洛克藝術中存在很多類似的手法,邁耶·夏皮羅(Meyer Schapiro)曾評論塞尚有雕塑的畫作作品時,認為其風格取材于巴洛克,将雕塑放置于靜物中形成的奇怪反差對應了塞尚内心的複雜性。〔30〕同樣,馬蒂斯将人體雕塑置于靜物中也具有類似的效果。

馬蒂斯經常在其“畫中畫”作品中引用他自己完成的雕塑作品,且将雕塑置于他的房間或工作室内,畫中既有真實的透視空間,又不完全遵循比例和透視法則,這種空間錯位讓人困惑。于是,“畫中畫”在畫中就形成了至少兩種内在結構,一個是整幅畫面所營造的工作或生活環境,另一個則是“畫中畫”所帶來的空間。接受者在觀看這幅繪畫的時候,被邀請進入畫中觀察“畫中畫”的世界。這個複合空間形成了新的繪畫作品的空間,這也是唯一真實的空間。

“斜倚裸女”雕塑出現在馬蒂斯畫作中約有九次,而其他雕塑作品通常隻出現一兩次。“畫中畫”作為一種“引用”的修辭手法,本就會引發叙事性,建構不同的時空,而不斷出現在不同的場景更是加強了觀者對不同時空下故事的聯想。如伊莎貝爾·莫諾-方丹(Isabelle Monod-Fontaine)所言:“這座雕像既作為靜物,與金魚、水果同時出現,是靜止的狀态,又因是人體形象而引入了某種模糊性:雕塑是一個小物體,可以放置在靜物畫的特定點上,并且像排列中的其他元素一樣,它是一個不動的物體,但它也是一個形象,對活人身體的喚起。從這個意義上說,它與其他元素從本質上并不相同。長期以來,畫家們一直在利用這種模糊性。”〔31〕是以,馬蒂斯對“斜倚裸女”雕塑的“引用”代入了靜物與人體、物質與情感關系的思考,每次“引用”均有不同的情感與時空形成。

圖3 亨利·馬蒂斯 青銅與康乃馨 布面油彩 60.5×73.5厘米 1908 挪威國家美術館藏

1908年,該雕塑以水準構圖的形式成為《青銅與康乃馨》(圖3)的主題。參照後面的屏風可以感受到“斜倚裸女”的比例,該雕塑接近真人大小,被放置在一個不太平整的架子上,這種視覺效果讓底座看起來不像底座,而像一個柔軟的床鋪。它的繪制方式與1907年的《藍色裸女》相似,在二維空間中的位置相同,輪廓線更粗重,使這尊雕塑産生了很強的視覺張力,且充斥着模糊性,無法分辨出是描繪了一個真實的女人體還是一尊女人體雕塑。而後來的三幅畫(1911年和1912年)将一缸紅色金魚與“斜倚裸女”的主題相結合,但這一次雕塑是縱向放置的。“斜倚裸女”雕塑也不再有粗重的輪廓線,整個形象被簡化為概括性線條,比例依舊不符合實物,相對于金魚缸而言,它總是太大或太小,但顯然擺脫了它作為雕塑的地位。這一點在現代藝術博物館版的《金魚與雕塑》中表現得尤為明顯。這是三個版本中最早的一個,與兩個“工作室”作品屬同一時期。“斜倚裸女”的底座僅用随意的線條一筆帶過,顔色本身加劇了這種模糊性:斜倚的人物被塗成粉紅色,暗示身體的肉色而不是陶土的真實顔色。盡管标題将這一女人體稱為“雕塑”,但實際上它似乎又一次成為了一個人體模特,代表了人的存在,意指了“身體”或“人物”。畫面的主色調為藍色和綠色,莫諾-方丹認為這個“斜倚裸女”的粉紅色變成了《舞蹈》與《音樂》(1910)中“充滿活力的朱紅色”的褪色版回響。〔32〕而後者則象征了生命的活力。

1917年的《音樂課》中“斜倚裸女”再次出現,這幅作品不是單純的靜物畫,而是帶有明顯叙事性的場景。但在這幅畫中,人物完全沒有按比例繪制,這種不合正常的空間營造了虛拟的空間。“畫中畫”也不是僅有一處,是以,畫面的結構與層次較多,而這時,比例失衡的雕塑在窗外的自然中,看似與室内的音樂課沒有直接關系,成為另一個空間中的場景。但雕塑的比例顯然成為了人體該有的比例,以非常模糊的肉色赤土陶器形式出現。這幅作品與《鋼琴課》(1916)均有對抽象形式的探索。但馬蒂斯認為,如果過多地将主題簡化到最基本的形式,就有可能被引導進入一種轉瞬即逝的藝術形态,進入純粹的抽象藝術,于是,他迅速恢複了圖形主義和輪廓主義的權威,并研究空間的建構。〔33〕是以,馬蒂斯通過“斜倚裸女”探索了畫面的另一個空間,也通過對人物形象的依戀來對抗走上純粹抽象之路。

馬蒂斯的“斜倚裸女”從雕塑到“畫中畫”的媒介轉換,将“畫中畫”的雕塑賦予了人物與靜物的雙重特性,發生在不同的時間,且在畫中占據的空間、比例及方向也不相同,繼而引發了内涵與所指的模糊性。

(三)“繪畫—圖案”的媒介轉換

這裡指的“圖案”實則是具有圖案感的作品,如1935年的《粉紅裸女》(《大斜倚裸女》)。這幅作品的背景是一幅網格底的平面圖案,主體人物形象通常被認為是馬蒂斯的年輕助手、模特莉迪亞·德萊科特斯卡娅(Lydia Delectorskaya),她的姿勢依舊延續了早年“斜倚裸女”的姿勢,但方向發生了變化,整個人體的塑造更加優雅,也更扭曲,與背景的網格圖案結合在一起,畫面充滿了幾何性與裝飾感。能看出他所進行的大量嘗試與計算,不同的構圖和布局也提醒着觀者:藝術作品是在不同時間有不同含義的可變物。最終作品是“對話”,它與其他藝術作品和觀者保持着靈活的關系。〔34〕

這幅作品經過了22個不同的階段,馬蒂斯才最終滿意。這個過程被照片記錄了下來,得以讓馬蒂斯清楚地看到自己創作心理的不斷變化,如今也益于研究者通過畫面變化推測馬蒂斯的創作意圖。整個變化過程将時間的“綿延”概念以視覺圖像的形式記錄下來,這些瞬間并不能代表全部時間的流動,卻能像意識流一樣為解讀者勾勒出一段動态的行動過程。馬蒂斯将這個過程如實詳盡地記錄,正是因其想要留下時間的痕迹。柏格森曾說:“即使早已了解模特兒的相貌、畫家的性格和調色闆上的顔色,也沒有人可以預知完成後的肖像畫會是什麼樣子,或許連畫家自己也無法想象出作品的樣子。畫家們的才華在他們創造作品的瞬間會發生變化,同樣,任何一個狀态都在完成的一瞬間之後成了一種新形态。”〔35〕而馬蒂斯本人也曾表示過:“當我認為我已經能更深刻地觀察事物時,我仍滿足于這種效果的話,那麼我的畫便會有表達得不充分的缺點:因為我在畫中隻反映了某一時刻的刹那間的印象,它們完全不能鑒定我……我甯可繼續作畫,直到我深信以後我将會在這幅畫中看到我的意識的表達時為止。”〔36〕這個過程除了他思想的變化,形式上也從具象繪畫轉向了裝飾圖案。從第六次修改開始,馬蒂斯将女人體形狀的剪紙直接固定在畫布上,再進行其他部分的創作。畫布上的針孔依然清晰可見,為此,許多學者也會把這幅作品視為他有意識使用剪紙作為創作媒介的一個例證。在這個階段之後,畫中房間的裝飾變得更加扁平和幾何化。為了追求畫面整體的和諧與平衡,馬蒂斯在這一過程中嘗試了縱向平行線條作為背景圖案,後又轉向棋盤狀網格圖案。而模特身體也從一個寫實且比例準确的形象轉變為一個細長變形的軀幹、強壯的四肢以及一個小小的頭。背景線條的規律性和人物慵懶的姿态讓畫面實作了平衡,整體構圖形成一種穩定感,這個過程顯示了馬蒂斯對作品的不斷反思及對創作過程的執著信念。其助手德萊科特斯卡娅後來寫了一本馬蒂斯與模特關系的書,記錄了1935年至1939年間馬蒂斯一些傑作的誕生。莫諾-方丹在那本書的前言中寫道:“這些畫作與時間架構的互相關聯、主題的持久性,以及它們與不斷變化的目标之間的聯系,在這裡都清晰可見。如此熟悉、完美甚至内化于馬蒂斯的這個姿勢,卻在這件作品中難以把握。馬蒂斯說,這是一種升華的欲望,這些被拍攝的不同時刻并沒有記錄一個線性的程序,而是讓人聯想到有機成長,伴随着新生、眼花缭亂的發現,随後是一段勞而無功的時期,這幅作品看起來似乎在向遠處移動。包括手臂、臉及頭發等細節,最後概括為三個彎曲的形狀,而那花瓶中的花束也似乎化為一個符号,與粉色肉體顔色一緻。”〔37〕

确實,1935年的《粉紅裸女》與以往這一姿态的作品相比,有了很大的突破,走向了裝飾化、抽象化。馬蒂斯開始追求本質的回歸與表達的純化,他聲明:“在我最近的繪畫作品中,我把近二十年(1916—1936年間)的學識技能與自己的本質核心、自己的真正本質結合了起來。”他對作品中時間的流動性不僅有了創作者的主體反思,更有了觀者角度的思考,他認為一件藝術品在它被檢驗的每個時期都應有不同的含義。究竟該還原曆史語境,結合當時的社會和藝術大環境來觀看作品誕生之時的意義?還是應該從當下的角度來審視?他更傾向于支援後一種觀點:即觀看者因反複觀看而帶來的不同時空下的快樂,使作品的解讀也變得更加豐富。〔38〕

馬蒂斯的作品往往被視為追求簡約、平面化與甯靜和諧的效果,但這種平面化的追求并非為了回到二維,表面的平面化是為了追求更多的次元——四維,即增加了時間與運動進去的次元。

(四)“雕塑—剪紙”的媒介轉換

在馬蒂斯生命的最後十年中,他的剪紙作品以一種全新而崇高的方式表現了他與雕塑的關系。他說得非常簡單:“剪切顔色讓我想起雕刻家在石頭上雕刻。”馬蒂斯将剪紙視為一種新的雕塑材料,剪掉、拼貼紙張的過程中感受挖空、填補材料的雕塑感。柏格森起初關注知覺結構,表明了時間的内在流動(綿延),在那裡“記憶把過去延伸至現在”。〔39〕他這種早年未曾實作也不敢冒險展開的雕塑理想在後期的剪紙中得到了發揮與表現,他的藝術理想并未因後期媒介的樸素化而被中斷。馬蒂斯曾談到他剪紙的創作過程,他說那是一個程式化的過程,首先他會觀察自然中的對象,然後不斷地畫,逐漸在腦海中形成一個“純淨的符号”,再将這個“符号”釋放出來:張開剪刀,開始對那張純粹的色彩進行雕刻,而不是剪,于是,“符号”就在那裡了。〔40〕陳醉認為,進入20世紀後,為了追求藝術的形式語言,藝術家對待裸體時,甚至把它與椅子、蘋果、樹木以及石塊等一視同仁。〔41〕他指的便是這種符号化的造型方式。

圖4 亨利·馬蒂斯 藍色裸女 剪紙 116.2×81.9厘米 1952 法國巴黎國立現代藝術館藏

馬蒂斯1952年的剪紙作品“藍色裸女”系列(圖4)延續了“斜倚裸女”的姿勢,不同的是構圖從橫向轉為縱向,躺卧的感覺也自然成為了半坐立的狀态,更接近米開朗基羅的《夜》與馬約爾的《地中海》這兩座雕塑。他反複多次進行創作,因而也有不止一幅的系列版本。因剪紙的特殊媒介,刻畫的許多細節需要省略,故每一處剪開的空隙均形成了新的空間,空的空間代表了實體,莫諾-方丹評論道:“《藍色裸女》是由碎片組成的,但各個部件并未斷裂,也許代表了馬蒂斯對空間中人物的反思的頂點,這是他作為雕塑家實踐的最終成果。人物不再畫在抽象、中性、透明的空間内,不再像《斜倚裸體Ⅰ》那樣自我封閉或與周圍空間明顯分離。它不再與世隔絕,而是在空間中呼吸。它成為一個過渡空間,光線可以穿過,就像馬蒂斯畫作中經常出現的窗戶一樣。”〔42〕

這個新形成的空間有了東方美學的意味,類似中國美學中的“計白當黑”,而那空隙也形成了筆觸感的線條,将剪切的動作展現了出來。以諾爾曼·布列遜(Norman Bryson)為代表的一些學者認為中國和歐洲藝術的差別在于“展演性(performative)”和“泯除性(erasive)”筆法。他認為中國繪畫重視筆法,即過程的可見;歐洲繪畫則重視寫實,故意追求隐去筆法,即過程的遮蔽。創作過程的可見在西方僅适用于行為藝術。〔43〕從這個角度來看,馬蒂斯的剪紙作品無疑展現了創作過程,他在建構符号的過程中加入了時間性。美學家普裡查德與馬蒂斯交往密切,他很早之前對馬蒂斯藝術的描述,也可用來概述其晚期作品的旨要:“對于馬蒂斯的畫作,我們不能看他畫了什麼,不能看事物是什麼,而應視之為能量、修辭、實體、言辭。它們是行動,但不是呈現給我們的已經完成的行動。它們誘使着我們去行動。它們不再現任何事物,而是鼓勵我們循着它們所操演的力的方向自行創造。”〔44〕

1943年,馬蒂斯在與他的朋友、詩人及批評家阿拉貢的對話中曾談過符号。他于1908年左右開始談論“造型符号”,到了30年代,他的形象中明顯多了“符号”形态。馬蒂斯說:“效仿中國人……”他想保持本質的東西,為了尋找某種程式、代表每個事物的符号,尋找适合他本人創造性特征的符号,繼而再形成造型符号。他認為“一位美術家的重要性由他引入美術語言中的新符号數量多寡決定的”。〔45〕可見,他在不斷探索中一直沒有放棄對藝術語言符号化的追求。

結語

特裡·R·邁爾斯(Terry R. Myers)教授談道:“繪畫對馬蒂斯來說不是一項排他性的事業……在其他媒介上的實驗是他整體目标的必要組成部分,即專注于某種東西被建構的方式。”〔46〕無論是對雕塑、圖案還是剪紙的嘗試,媒介本身并非目的,馬蒂斯為的是通過不同媒介的嘗試來建構自己的藝術符号。一切媒介均是感官的延伸,感官同樣是我們身體能量上“固持的電荷”。〔47〕開篇提到的沖突最終被馬蒂斯在剪紙中實作了平衡,将二者的媒介特性以和諧的整體形式呈現出來,對雕塑造型感的探索是為了尋找空間與多元,對繪畫平面性的追求是為了語言更純粹。馬蒂斯運用“斜倚裸女”的同一母題,将自我情感與理性分析融合,在不同媒介的轉換中,探索着時間、空間與符号化的表達,最終完成了符合時代氣息的現代轉型。(本文系太原工業學院青年學科帶頭人支援計劃研究成果,項目編号:2020XKRW01)

注釋:

〔1〕Isabelle Monod-Fontaine, The Sculpture of Henri Matisse, London: Thames and Hudson Ltd, 1984, p. 12.

〔2〕[英] 克拉克(Kenneth Clark,1903—1983)著,吳枚、甯延明譯《裸體藝術》,海南出版社2002年第1版,第7頁。該書譯者将“naked”“nude”分别譯作“裸體”“裸像”,但本文讨論内容不涉及“naked”,僅讨論“nude”,按照習慣仍舊以“裸體”“人體”的譯法為主。

〔3〕同上書,第9頁。

〔4〕同上,第16—24頁。

〔5〕同上,第81頁。

〔6〕H. H. Arnason, Elizabeth C. Mansfield, History of Modern art: Painting, Sculpture, Architecture, Photography, London: Pearson Education, 2017, p. 94.

〔7〕陳醉《裸體藝術論》,人民美術出版社2016年第1版,第293頁。

〔8〕同上,第316頁。

〔9〕張紅江、王茹《淺析西方經典繪畫中卧女圖式的形象象征性》,《藝術評論》2017年第10期,第159頁。

〔10〕同〔2〕,第89頁。

〔11〕[法] 阿拉斯(Daniel Arasse,1944—2003)著、何蒨譯、董強審校《我們什麼也沒看見:一部别樣的繪畫描述集》,北京大學出版社2007年第1版,第87—127頁。

〔12〕同〔9〕,第162頁。

〔13〕同〔2〕,第108、375頁。

〔14〕[德] 帕弛(Susanna Partsch,1952—)著、劉麗榮譯、黃鳳祝校的《二十世紀西方藝術史》,商務印書館2016年第1版,第78頁。

〔15〕同〔2〕,第383頁。

〔16〕Lawrence Gowing, Matisse, New York and Toronto: Oxford University Press, 1979, p. 72.

〔17〕[美] 弗拉姆(Jack Donald Flam,1941—)著、歐陽英譯《馬蒂斯論藝術》,山東畫報出版社2004年第1版,第88頁。

〔18〕[法]柏格森(Henri Bergson,1959—1941)著、肖聿譯《材料與記憶》,南京譯林出版社2014年第1版,第16頁。

〔19〕同〔1〕,第9頁。

〔20〕同〔14〕,第21頁。

〔21〕[英] 英格拉姆(Catherine Ingram)著、李亦然譯《這就是馬蒂斯》,天津人民出版社2016年第1版,第19頁。

〔22〕[英] 貢布裡希(E. H. Gombrich,1909—2001)著、楊小京譯、範景中校《偏愛原始性——西方藝術和文學中的趣味史》,廣西美術出版社2016年第1版,第208頁。

〔23〕[英] 林頓(Norbert Lyndon,1927—2007)著、楊昊成譯《現代藝術的故事》,廣西美術出版社2012年第1版,第33頁。

〔24〕[美] 塔克(William Tucker,1935—)著、尚曉風譯《馬蒂斯的雕塑:被抓握與被看》,《世界美術》2015年第3期,第101—105頁。

〔25〕同〔23〕,第32頁。

〔26〕同〔1〕,第12頁。

〔27〕Michael P. Mezzatesta, Henri Matisse Sculptor/Painter: a formal analysis of selected works, Fort Worth: Kimbell Art Museum, 1984, p. 7.

〔28〕并非狹義的畫中有另一幅畫,而是畫中有新的圖像。

〔29〕David Carrier, On the Depiction of Figurative Representitional Pictures with in Pictures, Leonardo, Vol.12, No.3 (Summer, 1979), pp. 197-200.

〔30〕M. Schapiro, Cezanne, New York: Abrams, 1962, p. 98.

〔31〕同〔1〕,第24頁。

〔32〕同〔1〕,第28頁。

〔33〕Nicholas Watkins, Matisse, Oxford: Phaidon Press Limitid, p. 133.

〔34〕Katherine M. Bourguignon, “UN VIOL DE MOI-MÊME”: Matisse and the Female Model, Ph. D. dissertation of University of Pennsylvania, 1998, p. 262.

〔35〕[法] 柏格森著、湯碩偉譯《創造進化論》,海峽文藝出版社2017年第1版,第15頁。

〔36〕[法] 馬蒂斯(Henri Matisse,1869—1954)著、錢琮平譯、陳志衡校《畫家筆記——馬蒂斯論創作》,廣西師範大學出版社2002年第1版,第14頁。

〔37〕Gilles Néret, Matisse, Köln: Taschen, pp. 166-169.

〔38〕Jack D. Flam ed. Matisse Speaks, 1951, in Matisse on Art, New York: Penguin Publishing Group, 1978, p. 135.

〔39〕同〔21〕,第23頁。

〔40〕John Elderfield, The Cut-Outs of Henri Mattise, New York: George Braziler, 1978, p. 7.

〔41〕同〔7〕,第315頁。

〔42〕同〔1〕,第46—47頁。

〔43〕[英] 柯律格(Craig Clunas,1954—)著、黃曉鵑譯《明代的圖像與視覺性》,北京大學出版社2011年第1版,第6頁。

〔44〕同〔21〕,第77頁。

〔45〕Jack D. Flam ed. Conversations with Aragon: On Signs, in Matisse on Art. New York: Penguin Publishing Group, 1978, p. 150.

〔46〕Sahir Avik D’souza, MATISSE & THE MODERN NUDE: Analysing the Artist’s Work, pitypangs, October 23, 2020, https://pitypangs.com/matisse-the-modern-nude-analysing-the-artists-work/

〔47〕[加拿大] 麥克盧漢(Marshall McLuhan,1911—1980)著、何道寬譯《了解媒介——論人的延伸》,譯林出版社2011年第1版,第33頁。

張哲 太原工業學院講師、中國藝術研究院博士生

(本文原載《美術觀察》2022年第5期)