高平开化寺北宋壁画中的人文世界

《山西档案》 2012年03期 皮庆生

摘要:山西省高平开化寺宋代壁画,是中原地区规模最大的唐宋壁画遗存,具有很高的艺术、史料和文物价值。本文在总结前人研究的基础上,对开化寺宋代壁画的创作过程、布局构思及其内涵进行探讨。本文认为,该寺壁画分两阶段完成,后期西壁、北壁西侧的创作受东壁华严经变说法图制约,对称结构、主次分明的特征十分突出。同此前壁画相比,开化寺壁画在处理人物形象、场景时,更彰显人的地位、强调世俗身份意识,反映了宋代社会的人文风貌。

开化寺位于山西省高平市城东北17公里处的舍利山腰,寺中的北宋大雄宝殿、壁画、彩绘都是珍贵文物,是中原地区规模最大的唐宋壁画遗存。据碑刻所载,该寺在唐昭宗时期(889-904)由高僧大愚禅师主持,名清凉寺,北宋天圣八年(1030)改为开化寺,壁画绘于大雄宝殿,是熙宁六年(1073)前后的北宋古建,亦是珍贵文物。自20世纪70年代以来,学界对开化寺的宋代建筑、壁画、彩绘多有关注,已有一些比较扎实的研究成果,本文拟在先行研究的基础上,对开化寺壁画的主要内容和研究状况略加评介,并结合碑刻、题记探讨壁画的创作时间、过程、布局,进而分析壁画中报恩经变所反映的北宋社会生活、人文风貌。

一、开化寺壁画及其研究概况

开化寺壁画总面积88.68平方米,除了大雄宝殿拱间壁、斗拱、梁枋、柱的表面的彩画,主要分布在大殿内东、西、北三面四堵墙体上。据碑记,壁画的内容为“东序曰华严,扆壁曰尚生,西序曰报恩,□壁曰观音。”柴泽俊先生结合画面佛像、人物、故事情节,考证出东壁所绘为四幅华严经变说法图,从南起依次“七处九会”的兜率天宫会(第五会)、普光法堂会(第二会)、重会普光法堂(第七会)、三重会普光法堂(第八会)。今存东壁的壁画已漶漫不清,局部可能经后世补绘。西壁与北壁西侧的壁画是一个连贯的整体,都属于报恩经变相,为开化寺壁画的精华。北壁东侧所绘为观音,观世音菩萨法会及男女邑人三十九身,西侧为说法图、鹿女因缘和提婆达多因缘。扆壁是大殿中央佛坛背后的屏风,所绘“尚生”当为教化世人爱护众生的壁画,现已不存。

20世纪70年代,已有学者注意到开化寺壁画的艺术、文物价值,著名画家潘絜兹曾指导“山西省赴日壁画临摹工作团”到开化寺临习部分壁画,后来他和美国学者丁明夷精选壁画中的十一幅图,编成《开化寺宋代壁画》(文物出版社,1983年)一书,并对壁画的内容、艺术风格做了简单介绍。其后,金维诺(《山西高平开化寺壁画》,河北美术出版社,2001年)、品丰(《高平开化寺壁画》,重庆出版社,2001年)亦选编了部分内容公布,虽然印刷不甚清晰,但数量较潘、丁本多,普及推广之功不可没。赵魁元、常四龙主编的《高平开化寺》(中国文联出版社,2010年)则是一部资料汇编,在简要介绍开化寺的历史、建筑、壁画特色之后,收录了该寺相关的碑刻、诗词以及部分研究论文、壁画故事,只是书中插图皆不够清晰,碑刻部分错字较多,影响了其使用价值。

较早对开化寺壁画进行学术研究的是梁济海,他对开化寺壁画的风格与艺术成就提出了一些初步看法,认为开化寺壁画和山西其他地区的寺观壁画一样,继承发展了唐和宋初的中原地区壁画传统,并自成一格,与敦煌同期壁画已经有很大区别,在壁画的构思和构图上取得了多样统一的成功。他还将西壁报恩经变故事与宋代社会结合起来考察,认为壁画对当时社会生活的某些侧面(如孝道)作了比较真实的描写和反映。[1]柴泽俊通过实地调查,提供了开化寺壁画保存情况的第一手资料,并结合碑刻、题记、佛经对壁画的画工、时代、内容、风格和艺术成就做了系统研究,为后来的研究打下了扎实的基础。[2]他认为,“继承了中原地区唐和五代壁画的优良传统,经过创造性的发展的自成一格,具有明显的时代风格和艺术特征。”在全面梳理山西所存宋、辽、金、元壁画的基础上,他更强调“唐、宋、辽、金、元寺观壁画发展的脉络和渊源关系”,与梁氏略有不同。夏淳《由开化寺壁画看宋代的社会风俗》(《新视觉艺术》2009年第3期),张亚洁、张康宁《山西高平开化寺宋代壁画》(《文物世界》2011年第2期)主要是综合了梁氏、柴氏等人的研究成果,夏淳尚有意结合宋代的大众化佛学思潮来分析开化寺的独特艺术风格,二张之作则主要是介绍性的。

谷东方的《高平开化寺北宋大方便佛报恩经变壁画内容考释》(《故宫博物院院刊》2009年第2期)一文,在多次实地调查基础上,绘制大量线图,应用图像学方法,详细考释了西壁、北壁西侧报恩经变画面的内容,并且分析了其中蕴藏的思想内涵和艺术风格。该文的最大贡献是考订了报恩经变所有画面的内容,为进一步分析壁画的布局、时代特征打下了坚实的基础。作者认为壁画题材的选择与北宋后期民间崇尚孝道相关,其艺术风格具有明显的地域性。几乎在同时,李路珂(《山西高平开化寺大殿宋式彩画初探》,《古建园林技术》2008年第3期)、杨红(《开化寺彩画踏查记》,《紫禁城》2008年第11期)分别对开化寺大雄宝殿拱眼壁、斗拱等处的彩画进行调查分析,并将之与《营造法式》的记载进行比较,李路珂认为开化寺彩画在构图、用色、纹样三方面与《营造法式》所载大体一致,但色彩和纹样变化过多,缺乏秩序感和整体感。杨红则认为“开化寺大木彩画匹配低,拱眼壁、斗拱彩画匹配高,和《营造法式》所述正好相反。”徐岩红则从科学技术的角度(结构和造型、功能特征、力学原理)探讨开化寺壁画“观织图”中的织机、“入海求珠图”中的古船(见徐氏著《宋元时期山西寺观壁画中的技术成就》,中国财政经济出版社,2009年),认为壁画中的古船是一艘北宋时期的海船,“其造型尖头、方尾、尖底、单桅,似是福船。”

总的来说,开化寺壁画的研究成果数量并不多,这和学界目前对图像资料研究的总体状况比较一致,也可能与资料公布不够有关。学者们透过实地调查与文献阅读,将壁画内容、艺术风格与社会思潮结合起来分析,形成了一些行之有效的方法,也已解决了一些基本问题。但是,在结合宋代社会分析壁画内涵、艺术风格时,有贴标签的嫌疑,比如大家都发现报恩经变宣扬孝道,引证宋代史料中自残、割肝等现象以论证其存在的原因或影响,实则这类现象唐代亦有,无法说明宋代之独特性。学者们也很注意将开化寺壁画纳入壁画演进史的脉络中考察,但是大多为概括性的艺术风格之类的分析,缺乏具体场景的细致比较。此外,壁画的创作过程、构思与布局等问题亦有进一步讨论的空间。

二、壁画的绘制与结构

在佛教壁画的研究中,艺术、佛教、史学等领域的知识、观念、方法相当重要,这已经是学界的共识。其中,创作时间、创作者的情况是理解壁画的关键,二者兼备则可遇而不可求。幸运的是,开化寺宋代壁画不仅有画匠的题记,还有时人所撰碑记,为我们确定壁画创作过程、创作者提供了有利条件,这对于我们理解壁画内容、布局结构十分重要。

关于壁画的绘制时间,柴泽俊认为,开化寺的大殿兴建于北宋熙宁六年(1073),元祐七年(1092)土木工程告竣,“北宋绍圣三年(1096)殿内的壁画完工”[2](p19)。这是关于开化寺宋代壁画绘制时间的一般看法,学界多采此说。不过,我们还可以结合碑记、壁画题记、各部分的题材风格,对壁画绘制的时间做出更加细致的区分,也有利于我们对开化寺壁画的总体布局有更为深入的认识。

前说的依据主要是开化寺今存的一则碑记,大观四年(1110)丹水进士雍黄中所书《泽州舍利山开化寺修功德记》云,“以元祐壬申(七年,1092)正月初吉,绘修佛殿功德。迄于绍圣丙子(三年,1096)重九,灿然功成。”[3](p28)然而,公布资料中还有两则大雄宝殿内后檐明间西平柱的墨书题记:“丙子六月十五日粉此西壁,画匠郭发记并照壁”、“丙子十月冬十五下手搞谷(孤)立观音,至十一月初六描讫,来春上彩,画匠郭发记。”这两则材料过去只是用来证明壁画的制作者是画匠郭发,其实也透露出绍圣三年九月初九北壁东侧的观音像尚未开始,大功告成至少已经是次年春季。此外,壁画的大部分榜题都未书写,显然谈不到“灿然功成”,很可能在壁画绘制最后阶段有意外情况发生,所以留下的是一幅未最终完成的壁画。我们还注意到,雍黄中的碑记中交代壁画内容时说,“东序曰华严,扆壁曰尚生,西序曰报恩,□壁曰观音。”尽管佛坛背后屏风所绘壁画不存,如果从空间布局的角度来理解,“东序——扆壁——西序——□壁”显得有些混乱,雍黄中说的应该是壁画各部分绘制的先后顺序:寺中最初请的画匠绘了东壁的华严经变、扆壁的尚生,后来由画匠郭发主持西壁、北壁西、东两部分的壁画。这一推测也可以从壁画内容、风格得到印证,东壁华严经变笔力稍弱,故事性不强,其风格与今存其他部分壁画颇有不同。画匠郭发所题“谷(孤)立观音”四字也耐人寻味,北壁东部出现一幅“孤立观音”,亦可说明开化寺壁画缺乏一个总体的构思、布局,前后两阶段之间的工作缺乏连贯性。

当然,我们将开化寺宋代壁画的绘制分为前后两截,并不是说壁画各部分之间完全没有关联性。前期东壁所绘华严经变与扆壁的尚生很可能在题材、风格上有共通之处,后期西壁、北壁所绘除去“孤立观音”更是精心绘制、连贯有序的架构。谷东方曾撰长文考证开化寺西壁、北壁西侧所绘四铺说法图,以及穿插的八个本生、因缘故事图,认为都属于大方便佛报恩经变,并对其思想内容、艺术风格有所分析。不过,如果考虑到开化寺壁画前后两期内容各成一体,将发现报恩经变各个部分的关系还有进一步讨论的空间。比如,通过谷东方的研究,我们已经能将报恩经变故事的分布准确定位,可是,每则故事、故事的每个片断的位置的安排,各片断之间存在何种关联呢?

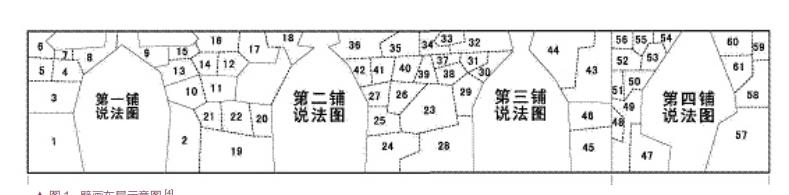

根据西壁、北壁西部的示意图(图1),画面1为序品,2-9为须闍提太子本生,10-11为忍辱太子本生,12-18为华色比丘尼因缘,19-22为转轮圣王本生,23-44为善友太子本生,45-46为大光明王本生,47-56为鹿女因缘,57-61为提婆达多因缘。每一组图像都很难说是按照时间顺序来表现的,所以有些研究者将之称为连环画并不妥当。如前所述,开化寺壁画应该是一幅未完工的作品,大量榜题空白,如何使观众理解壁画内容,这应该是画匠要考虑的一个问题。从敦煌莫高窟壁画的情形来看,即便有榜题,观众也未必是图文对看,毕竟普通民众识文断字的还是少数。一组壁画由如此之多的故事组成,许多画面的跳跃性很强,如果进入寺庙的民众完全看不懂壁画所讲述的故事,壁画成为单纯的装饰品,这恐怕不是寺僧,应该也不是画匠所期望的。那么,除了熟悉经文的寺僧的义务解说,帮助普通民众了解壁画所绘故事及其意义,画匠的谋篇布局也要充分考虑。不过,如果我们将开化寺壁画视为两阶段的作品,其整体构思就相对容易理解了。

东壁壁画的内容缺乏故事性,意蕴较抽象,这或许是第一批画师工作中止的原因吧。第二阶段的作品包括西壁与北壁。其中北壁东部的观音说法图也不具有故事性,画匠郭发这样处理意在与东壁的说法图保持一致,也为描绘39位供养人留出了足够的空间。郭发的重心在西壁与北壁东部壁画,所绘故事涉及到

最为丰富的善友太子本生故事,这则故事的第一个场面又在这个中轴空间的正中。图中绘波罗奈国王得子并请相师占相命名的情形,国王正面坐于殿中,头戴通天冠,广袖红袍,殿阶分列侍卫和文武官员。需要注意的是,国王在这个画面的中心,其位置正对大雄宝殿正中的佛坛,神权与世俗王权遥相呼应,实为整幅壁画的焦点。

除了善友太子本生,其他故事的分布亦有一定规律。每则故事的第一个画面都绘于比较显眼的位置,如2(须闍提太子本生)、19(转轮圣王本生)、45(大光明王本生)、47(鹿女因缘)、57(提婆达多因缘)都位于紧靠说法图的下部两侧,这应该是最适合观看的位置。故事主角一般在第一个画面出场,其他情节则在其附近,观众凭人物形象、服饰、场景等要素也能觅得每组故事的主要画面,理解其内涵。不过,10(忍辱太子本生)、12(华色比丘尼因缘)位于第一、二铺说法图中间的上侧,与前述几个故事的情形不同,忍辱太子本生还贴近第一铺说法图,华色比丘尼因缘则位于第一、二铺说法图中间最高一层,很不起眼,可能与主角华色比丘尼的出身有关。从出身经历来说,华色比丘尼是所有故事主角中最卑微《报恩经》九品中的八品(见表1),看似散乱的图像之间却存在内在的逻辑,使僧俗信众入寺后观画知意。这种逻辑是视觉的、空间的,而非故事时序的,或者按照所属经品顺序的。显然,郭发对整幅壁画有一个全局性的构思,而不被动地将叙事性的变文转变为空间表达形式。这个构思的关键是四铺说法图支撑起来的对称空间,不仅说法图是对称的,每幅说法图两边、上部亦构成较匀称的五个相对独立的空间,其中第二、三铺说法图之间的空间是整幅壁画的中轴。在这里,郭发充分利用空间,描绘了报恩经变中情节者,很可能画师认为不必将她置于太子、国王那样突出的位置。

如果上述推测成立,则开化寺壁画报恩经变不仅是“按右绕礼拜次序呈散点式列为一排,画面为连环画式布局”[4],我们还应从对称性等角度进一步探讨,重新认识壁画的构思、布局,这样或许有助于更深入地解读壁画的画意。

三、画中人文

伴随整个社会从贵族社会向平民社会的转变,宋代宗教世俗化与平民化的趋势更为明显,[5]寺观壁画亦是如此。如果说此前寺院壁画体现的是一种神圣之美,宋代的神像、壁画则更多的是世俗之美,神圣感有所削弱,世俗的情趣日趋浓郁,与社会现实生活联系更为密切。在中晚唐中原地区俗讲变文流行的基础上,宋代的寺院壁画世俗性加强,并且越来越具有娱乐性,故事情节更加曲折动人,将宗教教化与文学性、世俗性、娱乐性有机结合起来,开化寺壁画就是一个很好的例子。

学者们注意到,壁画中不少场景应该是宋代社会现实生活的投影,类似于“真人真事”。“刻画的帝王、后妃、官贵、商贾、士庶、僧道、平民、渔夫、水手、农妇、暴徒和盗贼等,无疑是当时社会上各种人物的生动写照。”其中国王、官宦、文人和绅士等的形体端庄,举止文雅,衣着冠戴更趋民族化和世俗化。[2](p20-21)第一铺说法图右下方的“阿难颂孝”中,画面上层绘了一家摆满布匹等杂货的店铺,店内二人,挂幡,上书:“王舍口程代口花铺”,不见于经文,应该是宋代社会生活的再现。华色比丘尼因缘行刑图(图2)常被人认为是当时处决犯人的写实作品,实则宋代五刑无“生埋”一说。即便处决,也不允许当场掩埋,根据元丰令,官方于市中处决犯人,“遣他官与掌狱官同监,量差人防护,仍先给酒食,听亲戚辞诀,示以犯状,不得掩塞其口,及令人众奔譟。并以未、申时行决,经宿乃许收瘗”[6(卷376,p9118-9119)]。不过,画中行刑队伍中两位主官(绿袍骑马者应当是地方官,手捧文书者为掌狱官)、兵卒若干,以及大量旁观的民众,倒是符合文献所载宋代处决犯人的情景。善友太子本生中太子出行观屠图(图3),与《清明上河图》所绘肉铺类似,据《梦粱录》卷十六《肉铺》云:“每日各悬挂成边猪,不下十余边。如遇冬年两节(冬至与过年),各铺日卖数十边。案前操刀者五七人,主顾从便索唤批切。”南北宋的肉铺情形基本相同。

开化寺壁画的世俗化、写实风格不仅表现在场景、人物形象、服饰等要素上,还反映在画中流露出来的宋代士人文化的某些特质上,如果将之与敦煌壁画略加比较,这一特征就更为明显。

善友太子本生故事是开化寺壁画的重要内容,敦煌壁画亦有十余例。太子出行,观耕、观织、观屠、观渔,认识到“世间众生造诸恶本,众苦不息”。太子的服饰、所乘之马、随从人数,都有不同。北周莫高窟第296窟(图4),随从仅二人,太子与他们的冠饰相同,画面中的坐骑甚至比人还要突出。五代莫高窟第4窟(图5)的人与动物比例也严重失调,太子随从仅一人。而开化寺的观耕(图6)、观屠等图中,太子随从固定为6人,仅太子乘马,有人负责张伞,太子与随从服饰差异较大,马及其他动物不再那样显眼,而是和谐地隐于人群之中。

太子取宝回国途中,被其弟恶友用毒刺刺瞎双目,随后得到牛王相助,舔出毒刺,这就是报恩经变中很有名的“牛王舔刺”。在唐、五代的壁画中,太子被牛王舔刺时都是仰卧在地,牛王站在上面,敦煌莫高窟第148(图7)、98、108、85、238窟皆是如此。在开化寺,太子与牛王的体量差距缩小,最重要的是,太子席地而坐,神态安祥,牛王则温和地侧立在太子前方,替其舔刺,主从分明(图8)。

再来看太子与利师跋王女树下弹琴图。

善友太子目盲之后,弹琴乞食,受守园吏雇佣守园,遂遇王女,《报恩经》卷四《恶友品》云:“善友防护鸟雀,兼复弹筝,以自娱乐。时利师跋王女将诸侍从,入园观看,见此盲人,……心生爱念,不能舍离”。北周壁画中(图9),太子所弹非琴,而是类似琵琶的乐器,入唐(图10)改为古琴。不过,开化寺太子弹琴图最值得注意的是王女的仪仗(图11)。此前王女只携一名随从,甚至单独与太子相会听琴,开化寺壁画的王女有侍女四名,或持扇,或持物,各有职守,场面正式庄重。

毋庸置疑,开化寺壁画在处理人物、场景时,比此前的壁画更加细致,写实性更强,颇有北宋画院派之风,有时也更符合《报恩经》的原意。《报恩经》宣扬佛法威力和因果报应,所谓报恩,即上报三宝恩,中报君亲恩,下报众生恩,将孝道与佛道融为一体,这是《报恩经》所有故事的核心思想,也是画匠创作时念兹在兹的。不过,画匠在处理壁画中的人物、场景时,既要参照经典、现实生活的模本,还有整体社会风气、自身观念的影响。他们所画的既可能是现实社会里的人,也可能是他们的想象。前面谈到的几个例子便反映了郭发等画匠对人、士大夫的观念,即人在天地万物之中的尊崇地位,世俗的身份意识,以及对皇权、士大夫地位的强调。正因为如此,善友太子本生图23的国王才被安排在整幅报恩经变长卷的中心,面对大殿中央的佛像;每一则故事中的人物角色不论贵贱高低,都是画面的中心,动物仅是其配角;士大夫的形象也更为丰富,这不仅体现在衣冠服饰上,其仪仗亦有等差,这些都是开化寺宋代壁画出现的新趋向,值得进一步研究。简单来说,唐宋社会变革或许是从理解开化寺壁画“宋代风貌”的有益视角。日本学者将宋代视为与文艺复兴时期的欧洲平行的时期,人民从贵族手中得到解放,[7]钱穆也将宋代社会称为“平民社会”[8],尽管后来学者对这些观点有所修正,但是普通民众的地位在宋代有很大幅度的提升则是肯定的,在这样的社会环境下,唐、五代以来壁画中人与动物关系的失调才格外引人注目。而士大夫形象问题,或与宋初以来重建礼制和朝廷的重文政策有关,当时有“满朝朱紫贵,尽是读书人”,皇帝“与士大夫共治天下”的说法,[9]画匠在写实的基础上,对壁画中衣冠服饰、仪仗等差更加注意亦在情理之中。