高平開化寺北宋壁畫中的人文世界

《山西檔案》 2012年03期 皮慶生

摘要:山西省高平開化寺宋代壁畫,是中原地區規模最大的唐宋壁畫遺存,具有很高的藝術、史料和文物價值。本文在總結前人研究的基礎上,對開化寺宋代壁畫的創作過程、布局構思及其内涵進行探讨。本文認為,該寺壁畫分兩階段完成,後期西壁、北壁西側的創作受東壁華嚴經變說法圖制約,對稱結構、主次分明的特征十分突出。同此前壁畫相比,開化寺壁畫在處理人物形象、場景時,更彰顯人的地位、強調世俗身份意識,反映了宋代社會的人文風貌。

開化寺位于山西省高平市城東北17公裡處的舍利山腰,寺中的北宋大雄寶殿、壁畫、彩繪都是珍貴文物,是中原地區規模最大的唐宋壁畫遺存。據碑刻所載,該寺在唐昭宗時期(889-904)由高僧大愚禅師主持,名清涼寺,北宋天聖八年(1030)改為開化寺,壁畫繪于大雄寶殿,是熙甯六年(1073)前後的北宋古建,亦是珍貴文物。自20世紀70年代以來,學界對開化寺的宋代建築、壁畫、彩繪多有關注,已有一些比較紮實的研究成果,本文拟在先行研究的基礎上,對開化寺壁畫的主要内容和研究狀況略加評介,并結合碑刻、題記探讨壁畫的創作時間、過程、布局,進而分析壁畫中報恩經變所反映的北宋社會生活、人文風貌。

一、開化寺壁畫及其研究概況

開化寺壁畫總面積88.68平方米,除了大雄寶殿拱間壁、鬥拱、梁枋、柱的表面的彩畫,主要分布在大殿内東、西、北三面四堵牆體上。據碑記,壁畫的内容為“東序曰華嚴,扆壁曰尚生,西序曰報恩,□壁曰觀音。”柴澤俊先生結合畫面佛像、人物、故事情節,考證出東壁所繪為四幅華嚴經變說法圖,從南起依次“七處九會”的兜率天宮會(第五會)、普光法堂會(第二會)、重會普光法堂(第七會)、三重會普光法堂(第八會)。今存東壁的壁畫已漶漫不清,局部可能經後世補繪。西壁與北壁西側的壁畫是一個連貫的整體,都屬于報恩經變相,為開化寺壁畫的精華。北壁東側所繪為觀音,觀世音菩薩法會及男女邑人三十九身,西側為說法圖、鹿女因緣和提婆達多因緣。扆壁是大殿中央佛壇背後的屏風,所繪“尚生”當為教化世人愛護衆生的壁畫,現已不存。

20世紀70年代,已有學者注意到開化寺壁畫的藝術、文物價值,著名畫家潘絜茲曾指導“山西省赴日壁畫臨摹工作團”到開化寺臨習部分壁畫,後來他和美國學者丁明夷精選壁畫中的十一幅圖,編成《開化寺宋代壁畫》(文物出版社,1983年)一書,并對壁畫的内容、藝術風格做了簡單介紹。其後,金維諾(《山西高平開化寺壁畫》,河北美術出版社,2001年)、品豐(《高平開化寺壁畫》,重慶出版社,2001年)亦選編了部分内容公布,雖然印刷不甚清晰,但數量較潘、丁本多,普及推廣之功不可沒。趙魁元、常四龍主編的《高平開化寺》(中國文聯出版社,2010年)則是一部資料彙編,在簡要介紹開化寺的曆史、建築、壁畫特色之後,收錄了該寺相關的碑刻、詩詞以及部分研究論文、壁畫故事,隻是書中插圖皆不夠清晰,碑刻部分錯字較多,影響了其使用價值。

較早對開化寺壁畫進行學術研究的是梁濟海,他對開化寺壁畫的風格與藝術成就提出了一些初步看法,認為開化寺壁畫和山西其他地區的寺觀壁畫一樣,繼承發展了唐和宋初的中原地區壁畫傳統,并自成一格,與敦煌同期壁畫已經有很大差別,在壁畫的構思和構圖上取得了多樣統一的成功。他還将西壁報恩經變故事與宋代社會結合起來考察,認為壁畫對當時社會生活的某些側面(如孝道)作了比較真實的描寫和反映。[1]柴澤俊通過實地調查,提供了開化寺壁畫儲存情況的第一手資料,并結合碑刻、題記、佛經對壁畫的畫工、時代、内容、風格和藝術成就做了系統研究,為後來的研究打下了紮實的基礎。[2]他認為,“繼承了中原地區唐和五代壁畫的優良傳統,經過創造性的發展的自成一格,具有明顯的時代風格和藝術特征。”在全面梳理山西所存宋、遼、金、元壁畫的基礎上,他更強調“唐、宋、遼、金、元寺觀壁畫發展的脈絡和淵源關系”,與梁氏略有不同。夏淳《由開化寺壁畫看宋代的社會風俗》(《新視覺藝術》2009年第3期),張亞潔、張康甯《山西高平開化寺宋代壁畫》(《文物世界》2011年第2期)主要是綜合了梁氏、柴氏等人的研究成果,夏淳尚有意結合宋代的大衆化佛學思潮來分析開化寺的獨特藝術風格,二張之作則主要是介紹性的。

谷東方的《高平開化寺北宋大友善佛報恩經變壁畫内容考釋》(《故宮博物院院刊》2009年第2期)一文,在多次實地調查基礎上,繪制大量線圖,應用圖像學方法,詳細考釋了西壁、北壁西側報恩經變畫面的内容,并且分析了其中蘊藏的思想内涵和藝術風格。該文的最大貢獻是考訂了報恩經變所有畫面的内容,為進一步分析壁畫的布局、時代特征打下了堅實的基礎。作者認為壁畫題材的選擇與北宋後期民間崇尚孝道相關,其藝術風格具有明顯的地域性。幾乎在同時,李路珂(《山西高平開化寺大殿宋式彩畫初探》,《古建園林技術》2008年第3期)、楊紅(《開化寺彩畫踏查記》,《紫禁城》2008年第11期)分别對開化寺大雄寶殿拱眼壁、鬥拱等處的彩畫進行調查分析,并将之與《營造法式》的記載進行比較,李路珂認為開化寺彩畫在構圖、用色、紋樣三方面與《營造法式》所載大體一緻,但色彩和紋樣變化過多,缺乏秩序感和整體感。楊紅則認為“開化寺大木彩畫比對低,拱眼壁、鬥拱彩畫比對高,和《營造法式》所述正好相反。”徐岩紅則從科學技術的角度(結構和造型、功能特征、力學原理)探讨開化寺壁畫“觀織圖”中的織機、“入海求珠圖”中的古船(見徐氏著《宋元時期山西寺觀壁畫中的技術成就》,中國财政經濟出版社,2009年),認為壁畫中的古船是一艘北宋時期的海船,“其造型尖頭、方尾、尖底、單桅,似是福船。”

總的來說,開化寺壁畫的研究成果數量并不多,這和學界目前對圖像資料研究的總體狀況比較一緻,也可能與資料公布不夠有關。學者們透過實地調查與文獻閱讀,将壁畫内容、藝術風格與社會思潮結合起來分析,形成了一些行之有效的方法,也已解決了一些基本問題。但是,在結合宋代社會分析壁畫内涵、藝術風格時,有貼标簽的嫌疑,比如大家都發現報恩經變宣揚孝道,引證宋代史料中自殘、割肝等現象以論證其存在的原因或影響,實則這類現象唐代亦有,無法說明宋代之獨特性。學者們也很注意将開化寺壁畫納入壁畫演進史的脈絡中考察,但是大多為概括性的藝術風格之類的分析,缺乏具體場景的細緻比較。此外,壁畫的創作過程、構思與布局等問題亦有進一步讨論的空間。

二、壁畫的繪制與結構

在佛教壁畫的研究中,藝術、佛教、史學等領域的知識、觀念、方法相當重要,這已經是學界的共識。其中,創作時間、創作者的情況是了解壁畫的關鍵,二者兼備則可遇而不可求。幸運的是,開化寺宋代壁畫不僅有畫匠的題記,還有時人所撰碑記,為我們确定壁畫創作過程、創作者提供了有利條件,這對于我們了解壁畫内容、布局結構十分重要。

關于壁畫的繪制時間,柴澤俊認為,開化寺的大殿興建于北宋熙甯六年(1073),元祐七年(1092)土木工程告竣,“北宋紹聖三年(1096)殿内的壁畫完工”[2](p19)。這是關于開化寺宋代壁畫繪制時間的一般看法,學界多采此說。不過,我們還可以結合碑記、壁畫題記、各部分的題材風格,對壁畫繪制的時間做出更加細緻的區分,也有利于我們對開化寺壁畫的總體布局有更為深入的認識。

前說的依據主要是開化寺今存的一則碑記,大觀四年(1110)丹水進士雍黃中所書《澤州舍利山開化寺修功德記》雲,“以元祐壬申(七年,1092)正月初吉,繪修佛殿功德。迄于紹聖丙子(三年,1096)重九,燦然功成。”[3](p28)然而,公布資料中還有兩則大雄寶殿内後檐明間西平柱的墨書題記:“丙子六月十五日粉此西壁,畫匠郭發記并照壁”、“丙子十月冬十五下手搞谷(孤)立觀音,至十一月初六描訖,來春上彩,畫匠郭發記。”這兩則材料過去隻是用來證明壁畫的制作者是畫匠郭發,其實也透露出紹聖三年九月初九北壁東側的觀音像尚未開始,大功告成至少已經是次年春季。此外,壁畫的大部分榜題都未書寫,顯然談不到“燦然功成”,很可能在壁畫繪制最後階段有意外情況發生,是以留下的是一幅未最終完成的壁畫。我們還注意到,雍黃中的碑記中交代壁畫内容時說,“東序曰華嚴,扆壁曰尚生,西序曰報恩,□壁曰觀音。”盡管佛壇背後屏風所繪壁畫不存,如果從空間布局的角度來了解,“東序——扆壁——西序——□壁”顯得有些混亂,雍黃中說的應該是壁畫各部分繪制的先後順序:寺中最初請的畫匠繪了東壁的華嚴經變、扆壁的尚生,後來由畫匠郭發主持西壁、北壁西、東兩部分的壁畫。這一推測也可以從壁畫内容、風格得到印證,東壁華嚴經變筆力稍弱,故事性不強,其風格與今存其他部分壁畫頗有不同。畫匠郭發所題“谷(孤)立觀音”四字也耐人尋味,北壁東部出現一幅“孤立觀音”,亦可說明開化寺壁畫缺乏一個總體的構思、布局,前後兩階段之間的工作缺乏連貫性。

當然,我們将開化寺宋代壁畫的繪制分為前後兩截,并不是說壁畫各部分之間完全沒有關聯性。前期東壁所繪華嚴經變與扆壁的尚生很可能在題材、風格上有共通之處,後期西壁、北壁所繪除去“孤立觀音”更是精心繪制、連貫有序的架構。谷東方曾撰長文考證開化寺西壁、北壁西側所繪四鋪說法圖,以及穿插的八個本生、因緣故事圖,認為都屬于大友善佛報恩經變,并對其思想内容、藝術風格有所分析。不過,如果考慮到開化寺壁畫前後兩期内容各成一體,将發現報恩經變各個部分的關系還有進一步讨論的空間。比如,通過谷東方的研究,我們已經能将報恩經變故事的分布準确定位,可是,每則故事、故事的每個片斷的位置的安排,各片斷之間存在何種關聯呢?

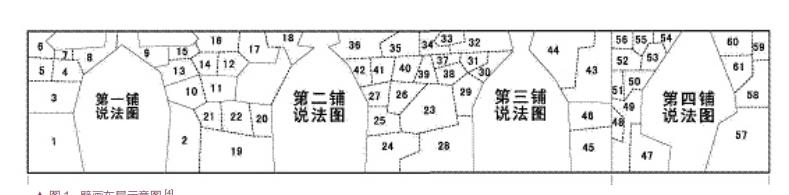

根據西壁、北壁西部的示意圖(圖1),畫面1為序品,2-9為須闍提太子本生,10-11為忍辱太子本生,12-18為華色比丘尼因緣,19-22為轉輪聖王本生,23-44為善友太子本生,45-46為大光明王本生,47-56為鹿女因緣,57-61為提婆達多因緣。每一組圖像都很難說是按照時間順序來表現的,是以有些研究者将之稱為連環畫并不妥當。如前所述,開化寺壁畫應該是一幅未完工的作品,大量榜題空白,如何使觀衆了解壁畫内容,這應該是畫匠要考慮的一個問題。從敦煌莫高窟壁畫的情形來看,即便有榜題,觀衆也未必是圖文對看,畢竟普通群眾識文斷字的還是少數。一組壁畫由如此之多的故事組成,許多畫面的跳躍性很強,如果進入寺廟的群眾完全看不懂壁畫所講述的故事,壁畫成為單純的裝飾品,這恐怕不是寺僧,應該也不是畫匠所期望的。那麼,除了熟悉經文的寺僧的義務解說,幫助普通群眾了解壁畫所繪故事及其意義,畫匠的謀篇布局也要充分考慮。不過,如果我們将開化寺壁畫視為兩階段的作品,其整體構思就相對容易了解了。

東壁壁畫的内容缺乏故事性,意蘊較抽象,這或許是第一批畫師工作中止的原因吧。第二階段的作品包括西壁與北壁。其中北壁東部的觀音說法圖也不具有故事性,畫匠郭發這樣處理意在與東壁的說法圖保持一緻,也為描繪39位供養人留出了足夠的空間。郭發的重心在西壁與北壁東部壁畫,所繪故事涉及到

最為豐富的善友太子本生故事,這則故事的第一個場面又在這個中軸空間的正中。圖中繪波羅奈國王得子并請相師占相命名的情形,國王正面坐于殿中,頭戴通天冠,廣袖紅袍,殿階分列侍衛和文武官員。需要注意的是,國王在這個畫面的中心,其位置正對大雄寶殿正中的佛壇,神權與世俗王權遙相呼應,實為整幅壁畫的焦點。

除了善友太子本生,其他故事的分布亦有一定規律。每則故事的第一個畫面都繪于比較顯眼的位置,如2(須闍提太子本生)、19(轉輪聖王本生)、45(大光明王本生)、47(鹿女因緣)、57(提婆達多因緣)都位于緊靠說法圖的下部兩側,這應該是最适合觀看的位置。故事主角一般在第一個畫面出場,其他情節則在其附近,觀衆憑人物形象、服飾、場景等要素也能覓得每組故事的主要畫面,了解其内涵。不過,10(忍辱太子本生)、12(華色比丘尼因緣)位于第一、二鋪說法圖中間的上側,與前述幾個故事的情形不同,忍辱太子本生還貼近第一鋪說法圖,華色比丘尼因緣則位于第一、二鋪說法圖中間最高一層,很不起眼,可能與主角華色比丘尼的出身有關。從出身經曆來說,華色比丘尼是所有故事主角中最卑微《報恩經》九品中的八品(見表1),看似散亂的圖像之間卻存在内在的邏輯,使僧俗信衆入寺後觀畫知意。這種邏輯是視覺的、空間的,而非故事時序的,或者按照所屬經品順序的。顯然,郭發對整幅壁畫有一個全局性的構思,而不被動地将叙事性的變文轉變為空間表達形式。這個構思的關鍵是四鋪說法圖支撐起來的對稱空間,不僅說法圖是對稱的,每幅說法圖兩邊、上部亦構成較勻稱的五個相對獨立的空間,其中第二、三鋪說法圖之間的空間是整幅壁畫的中軸。在這裡,郭發充分利用空間,描繪了報恩經變中情節者,很可能畫師認為不必将她置于太子、國王那樣突出的位置。

如果上述推測成立,則開化寺壁畫報恩經變不僅是“按右繞禮拜次序呈散點式列為一排,畫面為連環畫式布局”[4],我們還應從對稱性等角度進一步探讨,重新認識壁畫的構思、布局,這樣或許有助于更深入地解讀壁畫的畫意。

三、畫中人文

伴随整個社會從貴族社會向平民社會的轉變,宋代宗教世俗化與平民化的趨勢更為明顯,[5]寺觀壁畫亦是如此。如果說此前寺院壁畫展現的是一種神聖之美,宋代的神像、壁畫則更多的是世俗之美,神聖感有所削弱,世俗的情趣日趨濃郁,與社會現實生活聯系更為密切。在中晚唐中原地區俗講變文流行的基礎上,宋代的寺院壁畫世俗性加強,并且越來越具有娛樂性,故事情節更加曲折動人,将宗教教化與文學性、世俗性、娛樂性有機結合起來,開化寺壁畫就是一個很好的例子。

學者們注意到,壁畫中不少場景應該是宋代社會現實生活的投影,類似于“真人真事”。“刻畫的帝王、後妃、官貴、商賈、士庶、僧道、平民、漁夫、水手、農婦、暴徒和盜賊等,無疑是當時社會上各種人物的生動寫照。”其中國王、官宦、文人和紳士等的形體端莊,舉止文雅,衣着冠戴更趨民族化和世俗化。[2](p20-21)第一鋪說法圖右下方的“阿難頌孝”中,畫面上層繪了一家擺滿布匹等雜貨的店鋪,店内二人,挂幡,上書:“王舍口程代口花鋪”,不見于經文,應該是宋代社會生活的再現。華色比丘尼因緣行刑圖(圖2)常被人認為是當時處決犯人的寫實作品,實則宋代五刑無“生埋”一說。即便處決,也不允許當場掩埋,根據元豐令,官方于市中處決犯人,“遣他官與掌獄官同監,量差人防護,仍先給酒食,聽親戚辭訣,示以犯狀,不得掩塞其口,及令人衆奔譟。并以未、申時行決,經宿乃許收瘗”[6(卷376,p9118-9119)]。不過,畫中行刑隊伍中兩位主官(綠袍騎馬者應當是地方官,手捧文書者為掌獄官)、兵卒若幹,以及大量旁觀的群眾,倒是符合文獻所載宋代處決犯人的情景。善友太子本生中太子出行觀屠圖(圖3),與《清明上河圖》所繪肉鋪類似,據《夢粱錄》卷十六《肉鋪》雲:“每日各懸挂成邊豬,不下十餘邊。如遇冬年兩節(冬至與過年),各鋪日賣數十邊。案前操刀者五七人,主顧從便索喚批切。”南北宋的肉鋪情形基本相同。

開化寺壁畫的世俗化、寫實風格不僅表現在場景、人物形象、服飾等要素上,還反映在畫中流露出來的宋代士人文化的某些特質上,如果将之與敦煌壁畫略加比較,這一特征就更為明顯。

善友太子本生故事是開化寺壁畫的重要内容,敦煌壁畫亦有十餘例。太子出行,觀耕、觀織、觀屠、觀漁,認識到“世間衆生造諸惡本,衆苦不息”。太子的服飾、所乘之馬、随從人數,都有不同。北周莫高窟第296窟(圖4),随從僅二人,太子與他們的冠飾相同,畫面中的坐騎甚至比人還要突出。五代莫高窟第4窟(圖5)的人與動物比例也嚴重失調,太子随從僅一人。而開化寺的觀耕(圖6)、觀屠等圖中,太子随從固定為6人,僅太子乘馬,有人負責張傘,太子與随從服飾差異較大,馬及其他動物不再那樣顯眼,而是和諧地隐于人群之中。

太子取寶回國途中,被其弟惡友用毒刺刺瞎雙目,随後得到牛王相助,舔出毒刺,這就是報恩經變中很有名的“牛王舔刺”。在唐、五代的壁畫中,太子被牛王舔刺時都是仰卧在地,牛王站在上面,敦煌莫高窟第148(圖7)、98、108、85、238窟皆是如此。在開化寺,太子與牛王的體量差距縮小,最重要的是,太子席地而坐,神态安祥,牛王則溫和地側立在太子前方,替其舔刺,主從分明(圖8)。

再來看太子與利師跋王女樹下彈琴圖。

善友太子目盲之後,彈琴乞食,受守園吏雇傭守園,遂遇王女,《報恩經》卷四《惡友品》雲:“善友防護鳥雀,兼複彈筝,以自娛樂。時利師跋王女将諸侍從,入園觀看,見此盲人,……心生愛念,不能舍離”。北周壁畫中(圖9),太子所彈非琴,而是類似琵琶的樂器,入唐(圖10)改為古琴。不過,開化寺太子彈琴圖最值得注意的是王女的儀仗(圖11)。此前王女隻攜一名随從,甚至單獨與太子相會聽琴,開化寺壁畫的王女有侍女四名,或持扇,或持物,各有職守,場面正式莊重。

毋庸置疑,開化寺壁畫在處理人物、場景時,比此前的壁畫更加細緻,寫實性更強,頗有北宋畫院派之風,有時也更符合《報恩經》的原意。《報恩經》宣揚佛法威力和因果報應,所謂報恩,即上報三寶恩,中報君親恩,下報衆生恩,将孝道與佛道融為一體,這是《報恩經》所有故事的核心思想,也是畫匠創作時念茲在茲的。不過,畫匠在處理壁畫中的人物、場景時,既要參照經典、現實生活的模本,還有整體社會風氣、自身觀念的影響。他們所畫的既可能是現實社會裡的人,也可能是他們的想象。前面談到的幾個例子便反映了郭發等畫匠對人、士大夫的觀念,即人在天地萬物之中的尊崇地位,世俗的身份意識,以及對皇權、士大夫地位的強調。正因為如此,善友太子本生圖23的國王才被安排在整幅報恩經變長卷的中心,面對大殿中央的佛像;每一則故事中的人物角色不論貴賤高低,都是畫面的中心,動物僅是其配角;士大夫的形象也更為豐富,這不僅展現在衣冠服飾上,其儀仗亦有等差,這些都是開化寺宋代壁畫出現的新趨向,值得進一步研究。簡單來說,唐宋社會變革或許是從了解開化寺壁畫“宋代風貌”的有益視角。日本學者将宋代視為與文藝複興時期的歐洲平行的時期,人民從貴族手中得到解放,[7]錢穆也将宋代社會稱為“平民社會”[8],盡管後來學者對這些觀點有所修正,但是普通群眾的地位在宋代有很大幅度的提升則是肯定的,在這樣的社會環境下,唐、五代以來壁畫中人與動物關系的失調才格外引人注目。而士大夫形象問題,或與宋初以來重建禮制和朝廷的重文政策有關,當時有“滿朝朱紫貴,盡是讀書人”,皇帝“與士大夫共治天下”的說法,[9]畫匠在寫實的基礎上,對壁畫中衣冠服飾、儀仗等差更加注意亦在情理之中。