高平開化寺“立機子”圖像探微

The Vertical Weaving Machine Image in the Murals ofKaihua Temple,Gaoping

《自然辯證法通訊》 2021年02期 伊寶/YI Bao高策/GAO Ce史宏蕾/SHI Honglei

(山西大學科學技術史研究所)

(Institute for History of Science and Technology,Shanxi University,Taiyuan,Shanxi,030006)

摘要:高平開化寺壁畫有“立機子”織造圖一幅,成為宋代踏闆單綜立式織機目前僅見遺存。其形制與金末元初薛景石《梓人遺制》中所載“立機子”相近,兩幅圖像具有高超的寫實繪畫技術,其真實性較高。從織機結構與裝配工藝分析,該織機與薛氏“立機子”在中軸及馬頭等諸多零件上不盡相同,其分經工藝差異性較大。這兩幅圖像也呈現出晉南、晉東南家庭作坊式織造業發展過程中區域工具特征,是宋元時期北方小型織機代表,有着極高的圖像史料價值。

中國絲綢博物館趙豐《踏闆立機研究》一文,收集多方資料對薛氏織機進行複原,并對其裝配結構與工作原理進行了詳盡地分析,是近十餘年關于這種織機研究中最具價值的成果。[1]在此之前,德國紡織工程師德特爾·庫恩(Dieter Kuhn)在1977年出版專著研究《梓人遺制》(Die Webstühle des Tzu-jen i-chih aus der Yüan-Zeit)中多個織機,“立機子”一文圖文并茂,并對每一個零部件進行了詳實圖解。[2]陳維稷《中國紡織科學技術史》列“立織機”一節對其工作原理進行了分析,并對目前遺存的“立機子”圖像予以說明。[3]敦煌研究院王進玉所研究敦煌第6窟唐代“立機子”是目前最古老的圖像,[4]山西大學科技史所徐岩紅博士亦有開化寺“立機子”相關論文。[5]從研究内容分析趙豐在複原薛氏“立機子”時,參考了高平開化寺圖像,主要展現在《梓人遺制》中沒有記錄的連杆與滕子等機構,從複原的織機分析均是參考自開化寺壁畫圖像。趙豐的研究最為重要的貢獻,不僅隻是查漏補缺,更是對薛氏“立機子”的真實再現。本文對開化寺壁畫在圖像上進行了重新解讀,細節利用了微距攝影獲得織機更加清晰細節,這也為壁畫織機圖像複原提供了極好的基礎條件。但對此幅北宋壁畫細節的分析發現,這幅圖像首先在年代上屬于北宋中期作品,同時也是風俗繪畫臻至高峰的時期,早于《清明上河圖》且處于理學萌芽階段。圖像呈現出寫生圖本的特性,是以,其描繪的真實度堪比古代制圖圖像。通過與趙豐複原的織機類比發現,壁畫中諸多結構與薛氏圖像不一緻,藉由此,借助趙氏研究基礎,對此圖像的裝配工藝進行了重新解構。重點發現在大五木、掌滕木和懸魚裝配存在着較大差異,導緻分經工藝與提綜工藝也發生了變化,最為重要的是薛氏采用了完全的木結構硬連接配接傳動方式,而開化寺壁畫立機子則是木結構與柔性軸式杠杆相結合的關聯方式進行的輔助提綜與開口交換,這種結構是薛氏沒有記錄的,同時也是“立機子”一種新的裝配樣式,屬于北宋“立織機”。此圖的重新解讀,能夠對這種立式織機在北方宋元時期的演化進行重新定位。長期以來,這幅織機的圖像是潞澤桑蠶織造業在古代的記錄重要證據,但由于圖像挖掘不足,也導緻了對北方相關織造技術的誤讀,通過“抽絲剝繭”的梳理複原這一北宋木工織造機械意義重大。

一、“立式織機”圖像的東西方差異

1.歐洲“立織機”圖像考

織機的發展的關鍵在于“成布”工藝效率的不斷提升,從經紗和緯紗二者在織機上的組織交疊這一過程來看,直到現在對這種基礎原理應用是從來沒有改變的。最早的織機就是“腰機”與“立機”兩種類型,在随後的演化過程中,織機也是沿着這兩種基本形态進行了發展,腰機向着卧式織機發展,而以經紗垂直織造的立機在開口、傳動、卷軸、分經幾大方面進行了機械提升。

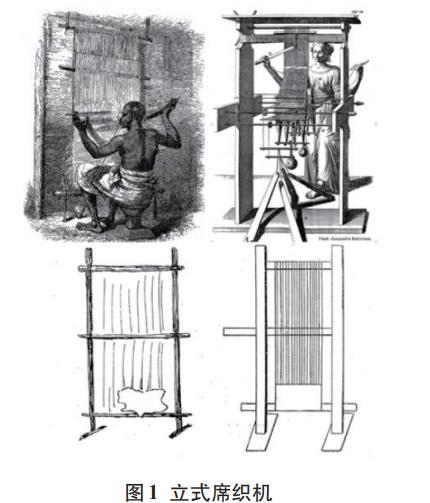

在世界原始織機儲存較好的南非地區有七類原始織機:1.立式席織機(The Vertical Mat Loom);

2.固定卧式綜絲織機(The Horizontal FixedHeddle Loom);3.立式棉織機(The Vertical Cotton Loom);4.卧式窄帶腳踏式織機(The Horizontal Narrow Band Treadle Loom);5.踏坑織機(The Pit Treadle Loom);6.地中海或亞洲踏闆織機(The Mediterranean or Asiatic Treadle Loom);7.箱式織機(The“Carton”Loom)。其中的1、3、6都是屬于立式織機。([6],p.28)其中,立式席織機(圖1)是由編織框發展而來的織機在早期需要将經線綁在織機頂部進行操作(圖1左上)。很顯然,這種織造方式非常局限,尤其是在連續性織造技術方面較差。這種圖像在歐洲十九世紀開始繪制,而最早關于“立式織機”的圖像來自于梵蒂岡圖書館一本《愛涅阿斯紀》(Aeneid)的插圖書中(圖1下),這種織機圖像被認為出現在四世紀,後來于1741年由梵蒂岡在《奧維吉爾》(Overgil)一書中出版,這種“立織機”已經具備了從底部開始織造的工藝。還有一類被稱為“經秤織機”的專業化立式織機被約翰内斯·勞布尼烏斯(Johnes Robneus)所圖錄記錄(圖1右上),([1],pp.120-122)但也有學者提出這種織機是虛構的觀點,在圖像的表達中,這種織機雖然也有踏闆功能,但主要是通過踏下重物來調整經線松緊,是以,并非以此來進行開口作業。從人口遷徙的角度來看,非洲織機在原料上采用了拉菲亞棕榈葉、甘蔗皮等纖維,歐洲起源的“立織機”則是采用了棉紗與毛線,材料的使用顯然也是推動織機進行獨立區域演化的關鍵。從這些藝術家繪制的織機當中雖然不能夠得到準确的“機械制圖”,但确實也保留了立織機在不同地域的樣本展現。

2.中國北方桑蠶技術與“立織機”之發生

如果從考古學的角度來說,青銅器與彩陶在北半球中相近緯度區域的傳播是人類遷徙的特征之一,而織造技術的應當有着與之相仿的路徑。漢代時期中國絲綢織造技術成為歐亞大陸最為先進技術工藝,并非表明織造工具完全生發于本土,而是證明了中國自古就對織物認識“卓爾不群”,這也不斷促進織造工具的發展。從李濟在晉南夏縣西陰村發現的半顆蠶繭以及該地區分布着的“嫘祖”信仰可見,對于絲織品的認知,黃土高原在新石器時代就已經開始,并且傳承有序。誠然,這并非得益于山西地理環境條件,而恰恰是這兩山夾一川的物候條件,為相關遺址的儲存提供了極好的條件。

中國是絲織大國,從漢代開始,絲綢就是中國最為重要的外交杠杆,是貨通歐亞的奢侈品。這也意味着漢代開始中國的桑蠶業與紡織手工業已經成為國家擷取歐亞其他國家商品與白銀的主要貿易手段。從地緣角度來看,以希臘為主“地中海”由于良好的物候條件發展出最為精巧的手工藝,但絲綢卻成為他們在紡織業中的盲點,這也是中國能夠形成貿易的重要籌碼。

中國農耕文化的耕織與國家系統的交疊,也是這一技術在東亞大陸闆塊驚人提升的關鍵。兩千多年前幾乎成為壟斷性産業,這也使得中國桑蠶業技術保密與禁止原蠶種出口成為一種論斷,但實則并無實際證據,隻是多位學者依照古籍“線索”進行地推斷。鄒景衡對《大英百科全書》《禮記月令》中“禁婦女無觀”論,斯坦因曲解《大唐西域記》中公主攜蠶種入和阗論進行了評述,否定了古代中國對養蠶技術的獨占與禁傳,同時再次肯定桑蠶業起源于山東、山西之定論。([7],pp.236-245)如果在蠶業傳播中并無行政手段進行幹涉,那中國絲織技術緣和保持着長期的優勢,這自然與織機的發展密不可分,中國織機的序列非常完整,在漢代已經在提花技術上“獨步天下”,而“戶織”也是推動織機與桑蠶業在地方發展重要的民間保障。正是這種密集與高度的應用使其先進性能夠長期保證,也恰恰使中國不斷通過絲綢貿易來取得外貿上的優勢。而與此同時,“以農立國”也将桑蠶業與稼穑之事齊同發展,這種優勢已經上升到國家戰略層面,“重農重桑”成為每一位皇權統治者的治國根本。既然絲織業在經濟上能夠帶來巨大利潤,是以,

曆朝曆代皆“帛同貨币”,甚至朝廷賞賜也以此為等級參照。紡織業的規模化使曆代不斷增量加碼。宋代開始,由于人口的增加與土地的缺口,經濟進入一個新的增長模式。商業上考量與生存的需求使得天下“家家紡線,戶戶織機”,織造成為以家庭為機關的必備生存技能。皇權也在重複着“勸農勸桑”的政令,“耕織圖”應運而生,成為中國繪畫圖像走向世俗化重要的原因。

3.中國“立織機”圖像考

漢代開始,卧式織機與大型提花機就已經非常普遍,而發展到唐代,反而出現了機械性能更加簡單的“立機子”。敦煌遺書《淨土寺實物等品出入賬》對“立機子”就有記載,莫高窟6、98窟之《華嚴經變》中各有這種紡車的圖像。([3],p.101)但這兩幅圖結構過于簡單并不具備複原“立機子”的參考價值。相比之下,山西高平開化寺的“立機子”在結構和造型上極其準确。由唐至宋,在壁畫圖像上出現了極其懸殊的造型特點,原因有以下幾點:1.唐代作為目前立機子最早出現的時期應當是雛形階段,是以,在構造性能上的不完備是其階段演進形态;2.繪畫風格的時代差別,唐代雖然在造型藝術上臻至一定高度,但風俗圖像的刻畫較之北宋尤顯不足,對于圖像細節的審視與嚴謹之“轉述”是宋代繪畫語言之極緻。這也是開化寺“立機圖”能夠超脫于敦煌壁畫圖像藝術之特點。

這種織機主要用來織造棉與絲織物,也就是以織造“簡單組織”紡織品為主,包括了平紋、斜紋和鍛紋類組織,從組織結構來看,這種織機在織造過程中由于紗線撚向、顔色、密度能夠獲得不同表面的織物。而内在組織結構的變化是織物内在實體性能決定性的因素之一。平紋組織具有織點密集,高強度、耐撕裂與高平整度等特點。這也意味着這種織物經久耐用,産量較大。開化寺壁畫中的“立機子”正是織造這種平紋組織的木質織機,但從畫面上經紗的描繪特點判斷,推測為白絹。開化寺織機在繪畫藝術有着北宋院體繪畫寫實風格,織機内容屬于《大友善報恩經》“太子問織”一節的内容。“少複前行,見諸男女自共紡織,來往傾動,疲勞辛苦,太子問曰:“此作何物”,左右答言太子,此諸人等紡織作諸衣服,以遮慚愧,蔭覆五形,此亦勞苦非一也。”([8],p.53)這部經書并非由天竺譯經而來,而是根據諸多佛教典籍彙集加入儒家思想而成,是典型的佛教“僞經”,北宋時期此經的盛行說明了忠孝觀念與佛教教義的加速融合,這是漢傳佛教自我選擇的“入世觀”。描繪了善友太子看到織造之苦并與随行顧盼問答,雖然壁畫中的女子端坐于立機子前紡織的場景看似美好,實則代表了佛教對人間苦難之悲憫,這也說明了織造工作之艱辛。從織機外觀看,最大的特點就是節省空間,壁畫中的織機隻是放置在簡陋的棚屋之中,屬于典型的半室外作業,按照場景空間估算占地僅約2平方米左右。依照體積而論,一般的小型卧機也需要4-5平方米的空間,這種立機顯然非常節省空間,同時也節省木材,這也許正是它在唐代開始逐漸普及的原因。

從目前的研究成果來看,“立機子”的研究在文獻上主要依照元代薛景石《梓人遺制》作為參照。作為一部木工技術典籍,此書在《永樂大典》中收錄而得以流傳。([9],p.80)庫恩在他1977年出版的著作《梓人遺制》一書中,對其中的“華機子”“立機子”“羅機”“小布卧機子”進行了系統論述,并對每個織機予以制圖複原。[2]

趙豐論文《踏闆立機研究中》,對各個時代的立機進行了綜合考證,尤其是基于《梓人遺制》與開化寺“立機子”的技術複原使得這一失傳已久的千年織機再現人間。根據《梓人遺制》的記載趙豐對其中29個零部件進行了重新歸類,并補全了書中缺失的三個重要部件,重新劃分為15類新結構,這是基于現代織造科學的分類方法。([1],p.147)唯一遺憾之處,由于語言的問題,雖然指出庫恩複制圖紙模型與實際的差距,但并沒有指出具體問題所在。以上三位可謂是中國“立織機”基礎研究的創始者,随後著述皆由此生發。值得一提的是,這些研究者都具有深厚的紡織機械工程背景,是以,其研究之側重點從制圖學到機械結構運作的邏輯推導非常嚴謹。以上研究均是以《梓人遺制》為參照展開論述。其中的問題是,立機子目前所存在的五幅圖像由唐及元,在發展序列上非常全面,但在木工結構與制造技術上并不完全相同,研究者僅僅以《梓人遺制》“立機子”圖像作為主要參照是不夠的,是以,本文将開化寺“立機子”作為另一主要參照進行推導還原屬于側向呼應式研究,并将圖像的史料價值進行深入挖掘。

二、《梓人遺制》與開化寺“立機子”機身結構比較

從圖像學的角度,“立織機”在古代圖像中遺存于敦煌壁畫,開化寺壁畫圖(圖2左),《梓人遺制》插圖(圖2右),明代長卷《宮蠶圖》中(圖3)。現代圖像則是包括了庫恩複原圖(圖4左)與趙豐複原圖(圖4右)兩幅。這些圖像并非完全一緻,甚至相去甚遠。為了更好的了解其工作原理與結構類屬,本文将織機分為四大部分進行圖像剖析,1.機身結構;2.踏闆傳動;3.分經卷軸;4.打緯裝置。

1.“立機子”機身結構支撐的類型

機身是最先叙述的部分,《梓人遺制》雲:“機身長五尺五寸至八寸,徑廣二寸四分,厚二寸,橫廣三尺二寸”,([9],p.79)在插圖中,機身為下支架分腿式支撐,庫恩與趙豐也都是采用了這種結構,但開化寺在機身後部上方作雙後支撐,側面用竹竿多處捆綁固定與屋頂起到穩定的作用(下頁圖5),《宮蠶圖》則采用了将機架與闆凳連接配接形成框形支撐。(圖6)與卧機相比,立式織機在作業穩定性當中顯然不具備優勢,是以根據不同的織機尺寸來進行的各類加強能夠彌補一部分的不足。這種制法在《梓人遺制》稱為“就身做腳”,也就是腳的高度由機身幅寬尺寸進而決定。([9],p.83)從整體設計來看似乎開化寺機身設計缺乏前支撐,而實際的操作過程中由于所有的操作在前面,而且垂直的緯線本身的重量或者打緯的重力都會導緻機架前傾,似乎這是一種木工缺陷。但如果深入到織造材料的探究當中我們能夠發現,這種豎織機在開始階段就是為了生産毯、氈一類織物,唐代專門設立織毯作坊,元代更是增加了此類織物的産量。([3],p.226)高平自古就是桑蠶要地之所在,而畫面中更是唯一描繪了白色經紗“立織機”,當時的山西并沒有棉織業,是以,織造窄幅的絹類物品并不會産生較大的重力,而後撐設計足矣。從整體的機身撐檔目測,開化寺壁畫中包括了小五木、大五木等五處直接榫接在兩側邊框的橫撐,與《梓人遺制》“立機子”在位置和數量上完全一緻。

2.宋、元“立機子”踏闆傳動差異

在踏闆結構中,《梓人遺制》的雙踏闆一長一短,連接配接處形成接近90度的夾角,開化寺采用了長踏闆,圖中踏闆尾端已在闆凳下方并襯有磚頭(圖7),而前端與連杆連接配接處形成了120度的夾角,為了能夠獲得更大的勢能,踏闆後端襯有磚頭減小了夾角,這也意味着《梓人遺制》“立機子”踏闆是經過改良後,增加了“轉軸”的設計使得腳踏更加短小。但開化寺長踏闆的另一個功能是在将傳動力後移,能夠很好的平衡前部打筘的重力,保證機身的穩定性。這也是壁畫中采用後支撐而《梓人遺制》采用了低腳的三角撐。從後支撐的結構對比趙豐複原的織機,雙木杆剛性連接配接顯然是參照了開化寺圖像,此圖非常清晰的展示出連杆與兩端的結構(圖8)。由于《梓人遺制》并沒有這一部分的叙述與圖像描繪,而庫恩研究時期還沒有開化寺壁畫的相關研究圖像資料可以借鑒,是以隻能采用西方鍊式牽引。趙豐通過實際複原中也證明了隻有剛性結構才能夠保證這種踏闆傳動對引手的作用。([1],p.149)由此可見,開化寺連杆結構對于複原實物的重要意義。此外,這一部分在《梓人遺制》中還包括兔耳、轉軸、腳踏五木愰、下腳順栓、後腳,這些結構主要是利用榫卯穿接保證腳踏安裝與軸式杠杆。

3.分經裝置中的結構差異

這一部分是織機最為複雜的機械結構,也是經線開口設定的關鍵。包括有滕子、小五木、大五木、馬頭、胳膝這五個部分,其中每一個部分又是獨立構成工作機關,環環相扣,互相牽扯。滕子是《梓人遺制》插圖中并沒有畫出的部分,是以,在庫恩的複原圖中也沒能展現。壁畫中展現了這種結構,是以在趙豐的複原機中有相似的借鑒(圖9),《梓人遺制》所言其形“或圓八楞,造騰耳徑”,壁畫中則是采用了十字交叉的做法,騰子是固定經紗之機構,它與胳膝中安裝的卷軸構成了首尾結構,在布經之前,必須先将頂部固定,經紗繃直後直接倒轉使其卷入滕子,尾端則通過分組紮緊捆綁在卷軸來控制程序,随着打緯織造,實作“上松下緊”的首尾呼應關系,這也是織造工作基礎環節。

在這一環節中小五木與大五木是非常關鍵的核心分經裝置,《梓人遺制》立機子功限一文以各部分的作用大小進行功效量化,([2],p.83)雖然隻是估略,但其作用大小确如文字所述。小五木作用隻是固定滕子移動,大五木實則為中軸,屬于“牽一發而動全身”的核心裝置,後接踏闆,由引手相承,前面有前掌手與下垂手的設計。([1],p.148)

馬頭部分是經面分離區,由高粱木、豁絲木與鴉兒木及曲胳膊肘等結構組成,《梓人遺制》立機經面在此部分繞過高粱木與鴉兒木形成了兩次轉折就此分經。開化寺壁畫中隻可見高粱木穿過馬頭。與馬頭機括相連曲胳肘子在《梓人遺制》沒有标明,趙豐将其設定在小五木連接配接的一根木棍中,并且實作了第一次的分經,但在壁畫中可以清晰的看到這一裝置是獨立出現,分經也是在此開始,其位置上接于滕子,下限于馬頭之上,中間穿入掌手,與趙豐複原有着較大差別。陳維稷論述從大五木到馬頭,經紗實作了分絞開口壓經的作用。([3],p.226)但趙豐之分經的關鍵由豁絲木而發生,這與壁畫機構上有着較大的差别。庫恩在馬頭的複原中同樣是參照了《梓人遺制》,([2],p.80)不同之處在于,高粱木的兩端有延伸裝置并用鉸鍊固定“懸魚”最終與腳踏關聯,這種依照薛氏圖例的制法有“拼湊”的嫌疑,而開化寺壁畫中顯然沒有這樣的結構表達。([9],p.87)

4.打緯裝置的輔助元件

包括了棕框、筬框(筘)與梭子三部分,棕框是保持經紗開口橫向牽引的主要裝置,由絲線與單面經紗捆綁一體作業,壁畫中可見長方框形結構。壁畫中的紡織女為左手持梭,右手扶筘。在構造上筘的長度與織物幅寬相當,薛氏所言“筬框長二尺四寸,廣一寸五分,厚六分”,古代所用為竹筘,功能有三:1.确定幅寬;2.均勻分布經絲;3.将緯線打入經絲梭口。([6],p.39)其中還有兩個關鍵結構塞笓眼與蚍蜉眼兒,([2],pp.80-83)在經線密度與幅寬的控制上以及花紋的布局中,通過将緯線穿入其中實作變化。開化寺與《宮蠶圖》在筘上有固定的人字繩線,趙豐文中提到這種懸挂可能采用彈性竹竿,但從兩幅圖分析應當是繩子一類的人字形的吊撐結構,這種裝置能夠保證筘始終在工作面停留,在打緯之後回到高點平行停留。梭子為一般引緯之物,壁畫之長凳上還放有置備用梭。“單綜雙蹑”形織機在結構上較為簡單,其工作原理就是踏蹑,開口與打緯,但這樣的設計卻沿用至今。

三、開化寺“立機子”之圖學細節

1.開化寺圖像“立機子”中的圖學真實性

開化寺壁畫織機圖像是否具有絕對的真實性,其圖像來源與實際寫生的差距根本無法考證。但通過趙豐與庫恩的研究與複原可以做出一個較為客觀的判斷,這幅“立機子”圖是還原“中國絲綢博物館”“立機子”重要的參照,有以下三點證據。第一、上文提到的“滕子”,作為頂部卷經裝置,顯然是通過開化寺的圖像參考才得以裝配。第二、連杆結構在圖像的清晰表現具有絕對意義(庫恩采用了鍊式軟連接配接)。第三、懸魚的位置,庫恩将懸魚作為關聯高粱木與腳踏的轉折裝置,這顯然是錯誤的。趙豐在複原過程中由于圖像參考保證了真實的結構方向,這些都是開化寺壁畫精細的描繪為複原提供了圖像證據鍊。

此外在中國絲綢博物館的複原立機中,還有一個結構不甚清晰,由于《梓人遺制》文本的正統性,所有的研究又過分依賴,其表述有時不夠全面并圖錄沒有具體說明,這都是複原面對的問題。其中馬頭部分的分綜結構作為核心是關鍵焦點。趙豐采用了經紗繞過高粱木在豁絲與壓經木間進行分經,長短腳踏來控制綜片前後運動。而開化寺壁畫中顯然與此有着較大的差別,首先馬頭部分隻有高粱木一根,并沒有發現豁絲木與鴉兒木。壁畫中織機緯紗的開口是從馬頭部分就已經完全張開,高粱木負責頂起前面經紗,豁絲木負責後面的經紗,沒有更多的轉折。

相較趙豐複原的立機子,開化寺壁畫的馬頭更寬一些。從圖像上分析,綜框竟然繞過馬頭内側并有軸式柔性的連接配接,追根溯源,是由于壁畫中的大五木及掌滕木裝配完全不同。(圖10)掌滕木作為滕子的立支撐并且在小五木部分穿過上前掌手描繪的非常詳細,為了展示結構,将上前掌手與掌滕木相關結構以俯視角度描繪。掌滕木的造型也與薛氏記錄的上寬下窄相仿,上端并且有承托滕軸的凹槽。《梓人遺制》中的大五木與小五木一樣銷在機架,而壁畫中的大五木顯然并沒有如此裝置,而是與掌滕木銷接後處于開口的經紗内部,其兩端分别架在半圓裝置槽内,而這個裝置在外形上與“懸魚”相仿。《梓人遺制》中的“懸魚”是為了連接配接下垂手,而這種采用了軸式裝配的“懸魚”在功能上完全改變,沒有了下垂手意味着“曲胳膊肘”的位置自然發生異動,其關聯方式完全不同。這種裝配方式完全是因為經紗開口位置的不同形成的結構。由于大五木位置處于開放式結構,(圖11)圖像中的左右後引手仍然與此相連,但垂手子并不能見。

總結上文,為了表明該圖像細節表達之客觀真實,有如下幾點細節。第一、大五木與掌滕木位置結構;第二、機架立撐的細節刻畫;第三、後引手連杆結構為套裝,并非榫卯結構,友善調整其角度;第四、馬頭部分與棕框的柔性軸式連接配接;第五、闆凳上放置了不同的梭子,證明其更換不同絲線;第六、人字形筘繩在經過綜框發生的彎折。這些細節如果不是實地寫生與反複考察是很難進行表現的。

庫恩的研究早在1977年就已經發表,開化寺的圖像在上世紀八十年代才發表,從時間上由于沒有開化寺壁畫的參考,庫恩隻能做簡單的推測,并結合卧機進行複原,是以,其裝置的錯誤與圖像資料不充分息息相關。而趙豐正是因為在接觸到這幅圖像才會在諸多方面“撥雲見日”,但過度依賴《梓人遺制》使其複原的織機融合了宋元“立機子”的多個特征。壁畫展現出機架與《梓人遺制》樣式的高度吻合以及高腰後支撐與側面固定顯然是畫家經過實地詳細寫生才能夠得到的畫面細節,所謂“一絲不苟”恰恰成就了這幅圖像的“絲絲入筘”。

2.開化寺“立織機”工作原理

研究“立式織機”的發生與消失是中國古代織物在社會形态演化過程中最為直接的例證,從前文可見,這種織機為單一織物機械,較之複雜的“提花機”尤為簡略。從諸多研究發現,由于中國古代對技術著錄并不熱衷,是以,《梓人遺制》成為這一織機最為主要的複原參考。從工作原理上漢代的斜織機與開化寺所繪的立式織機都是腰機的機械性延伸,這也意味着這種以踏闆牽動開口的織機屬于原始織機最直接的演化。而《梓人遺制》中雖然對其記錄詳細,但不難發現,其圖仍然有着表述不清的地方,尤其是在鴉兒木和曲胳膊肘等機構。趙豐複原的立機子裝配圖兩幅,後面為主驅動,長短踏闆與後引手作為主驅動。圖中A、B兩種狀态分别代表了左右引手的上下運動進而推動中軸的工作。在裝配機構中,兩幅經線從馬頭部分的“分道揚镳”到卷經軸的“殊途同歸”。其分經發生由高粱木頂起後實線Y繞過c點豁絲木,虛線(分開的經面分别由實線和虛線表示)X繞過d點壓經木,綜片則由X面經線連接配接,由懸魚牽引控制,長腳踏工作時,由垂手帶動曲胳膊肘進而導緻懸魚提升,A圖的經線開口是由機械的張力補償獲得。([1],pp.152-153)(圖12)而庫恩的裝配工作圖在腳踏與後引手的連接配接處與此相仿,由于對零件了解有誤,導緻前面機構的裝配過度複雜,腳踏同時控制後引手與懸魚,由于沒有設定滕子,經紗由小五木掌手H分出,一段經紗外繞中軸J再内繞豁絲木K,經過外力木O結束與胳膝出卷經軸P。另一部分經紗外繞高粱木L,内繞豁絲木M通過O歸于一處。([2],pp.104-105)(圖13)抛卻裝配的不同,庫恩在開口的設定上更加靠上。

關于中國絲綢博物館複原立織機,本文作者赴中國絲綢博物館進行實地的調研,通過館内工程師羅群的示範結合文章描述厘清其工作原理與裝配結構,(圖14)這也為開化寺“立機子”的進一步論證提供了具體的實踐經驗。從壁畫圖像分析,其工作原理如下,經線的開口基本與小五木位置持平,由于大五木、掌滕木與懸魚結構的連接配接不同于以上兩幅複原圖,是以綜片的控制應當是懸魚在大五木受到後引手驅動作用下牽引馬頭部分纏繞的柔性皮帶做軸式傳動促使棕框前後運動,屬于典型的輪軸型杠杆結構,這種能夠連續旋轉的杠杆屬于典型的省力型杠杆。其摩擦相對較小,并且能夠通過左右引手的推動實作懸魚的擺動,進而帶動輪軸,左踏為頂起掌滕木促使懸魚向後拉動,形成第一次運動,也将棕框向後拉動,這是第一次開口,右踏掌滕木向下,懸魚前擺,皮帶放松形成第二次開口。飛梭打筘後依次往複形成織面。這種結構并不似趙豐立機在機構關聯時獲得的張力補償進行的前後開口,而是由踏闆驅動後引手進而拉動大五木與掌滕木進行的兩次能效轉換,這種杠杆結構十分巧妙,如果在旋轉過程中能夠形成一定的速度,分經作業将更加高效。在庫恩的懸魚裝配上能夠看到這種大膽的設想,是以,他将曲胳膊肘與懸魚進行半輪軸運動裝配與開化寺織機有着一定的異曲同工之妙。

同時,這種裝配結構利用了“立機子”經線垂直的工作面特性,經線在馬頭下方棕框的推動進行交叉開口,似乎結構更加簡單。而輪軸的設計顯然将曲胳膊肘與懸魚的設計發揮到了極緻。雖然馬頭内部的結構在壁畫中不可見,但通過本人複原圖能夠進行大膽的推斷。

《梓人遺制》的立機子屬于元代早期山西晉南地區的改良機型,尤其是對中軸與曲胳膊肘結構進行了重置,是以,懸魚并非是最終的拉綜結構,馬頭内部的結構雖然不能夠全面展示,但如果曲胳膊軸仍然存在,是否與不可見的下垂手相連,這一點在壁畫中亦不能了解。

結語

開化寺北宋立機在能效轉換當中強調軟硬牽引相結合的方式,與薛氏立機相比,機構似乎更加巧妙,但由于中軸結構發生了很大變化,導緻其分經的部位與經面關系也有較大差別。與敦煌五代時期的立機子相比,已經發展出非常先進的關聯技術。五代莫高窟第6庫中的立機子雖然也有長踏闆與粗略的機架描繪,([4],p.101)但從畫面中很難分辨出其傳動方式與具體結構,是不能夠作為裝配或複原參照的,這也正是古代壁畫圖像寫實程度之優劣與可參照程度之真實,元代之後,崇尚寫意之風于畫壇普及,工整嚴謹的圖像周遭鄙夷,一些畫家雖仍喜此道,但終究為免畫技被貶“俗流”,仍以逸氣圖寫為主,明清之後,民間工匠沒有了上層畫家的技術指引,其工筆作品逐漸失去了“真實”,加之粉本盡失,圖像程式化與對生活細緻的寫生程度也遠遠落後宋元,此時的中國畫于圖學愈行愈遠。而開化寺極緻的描繪甚至超越了《梓人遺制》圖例,将其中的每個環節在這一角度充分展現,由此可見,北宋時期此種“風俗畫”具有極高的圖學價值。

在主要裝配結構上,開化寺立機子與《梓人遺制》立機有着一定的差別,趙氏目前複原借鑒了諸多圖像所成,并非宋代時期的立機。此圖的主軸位移是最為關鍵所在,最為主要的結構關聯恰恰也在此發生。圖像中的主軸後引手的長度友善連杆與腳踏進行前後調整,與《梓人遺制》所載尺寸并不相符。但這種看似不夠“嚴謹”的設計恰恰是手工機械工作過程需要的靈活性。對于懸魚的位置,薛氏附圖在馬頭部分也有描繪,呈相反方向安裝。并且有放大的圖像,這也與開化寺結構不一。雖然不能見懸魚與曲胳膊肘的關系,但與中軸的聯系也說明了宋代立機在結構上的不一樣。這些結構都證明了開化寺立機子是踏闆單綜織機非常重要的支脈,同時也是宋代上黨桑蠶繁盛地區普遍的一種織機。(圖15)