高平开化寺“立机子”图像探微

The Vertical Weaving Machine Image in the Murals ofKaihua Temple,Gaoping

《自然辩证法通讯》 2021年02期 伊宝/YI Bao高策/GAO Ce史宏蕾/SHI Honglei

(山西大学科学技术史研究所)

(Institute for History of Science and Technology,Shanxi University,Taiyuan,Shanxi,030006)

摘要:高平开化寺壁画有“立机子”织造图一幅,成为宋代踏板单综立式织机目前仅见遗存。其形制与金末元初薛景石《梓人遗制》中所载“立机子”相近,两幅图像具有高超的写实绘画技术,其真实性较高。从织机结构与装配工艺分析,该织机与薛氏“立机子”在中轴及马头等诸多零件上不尽相同,其分经工艺差异性较大。这两幅图像也呈现出晋南、晋东南家庭作坊式织造业发展过程中区域工具特征,是宋元时期北方小型织机代表,有着极高的图像史料价值。

中国丝绸博物馆赵丰《踏板立机研究》一文,收集多方资料对薛氏织机进行复原,并对其装配结构与工作原理进行了详尽地分析,是近十余年关于这种织机研究中最具价值的成果。[1]在此之前,德国纺织工程师德特尔·库恩(Dieter Kuhn)在1977年出版专著研究《梓人遗制》(Die Webstühle des Tzu-jen i-chih aus der Yüan-Zeit)中多个织机,“立机子”一文图文并茂,并对每一个零部件进行了详实图解。[2]陈维稷《中国纺织科学技术史》列“立织机”一节对其工作原理进行了分析,并对目前遗存的“立机子”图像予以说明。[3]敦煌研究院王进玉所研究敦煌第6窟唐代“立机子”是目前最古老的图像,[4]山西大学科技史所徐岩红博士亦有开化寺“立机子”相关论文。[5]从研究内容分析赵丰在复原薛氏“立机子”时,参考了高平开化寺图像,主要体现在《梓人遗制》中没有记录的连杆与滕子等机构,从复原的织机分析均是参考自开化寺壁画图像。赵丰的研究最为重要的贡献,不仅只是查漏补缺,更是对薛氏“立机子”的真实再现。本文对开化寺壁画在图像上进行了重新解读,细节利用了微距摄影获得织机更加清晰细节,这也为壁画织机图像复原提供了极好的基础条件。但对此幅北宋壁画细节的分析发现,这幅图像首先在年代上属于北宋中期作品,同时也是风俗绘画臻至高峰的时期,早于《清明上河图》且处于理学萌芽阶段。图像呈现出写生图本的特性,因此,其描绘的真实度堪比古代制图图像。通过与赵丰复原的织机类比发现,壁画中诸多结构与薛氏图像不一致,藉由此,借助赵氏研究基础,对此图像的装配工艺进行了重新解构。重点发现在大五木、掌滕木和悬鱼装配存在着较大差异,导致分经工艺与提综工艺也发生了变化,最为重要的是薛氏采用了完全的木结构硬连接传动方式,而开化寺壁画立机子则是木结构与柔性轴式杠杆相结合的联动方式进行的辅助提综与开口交换,这种结构是薛氏没有记录的,同时也是“立机子”一种新的装配样式,属于北宋“立织机”。此图的重新解读,能够对这种立式织机在北方宋元时期的演化进行重新定位。长期以来,这幅织机的图像是潞泽桑蚕织造业在古代的记录重要证据,但由于图像挖掘不足,也导致了对北方相关织造技术的误读,通过“抽丝剥茧”的梳理复原这一北宋木工织造机械意义重大。

一、“立式织机”图像的东西方差异

1.欧洲“立织机”图像考

织机的发展的关键在于“成布”工艺效率的不断提升,从经纱和纬纱二者在织机上的组织交叠这一过程来看,直到现在对这种基础原理应用是从来没有改变的。最早的织机就是“腰机”与“立机”两种类型,在随后的演化过程中,织机也是沿着这两种基本形态进行了发展,腰机向着卧式织机发展,而以经纱垂直织造的立机在开口、传动、卷轴、分经几大方面进行了机械提升。

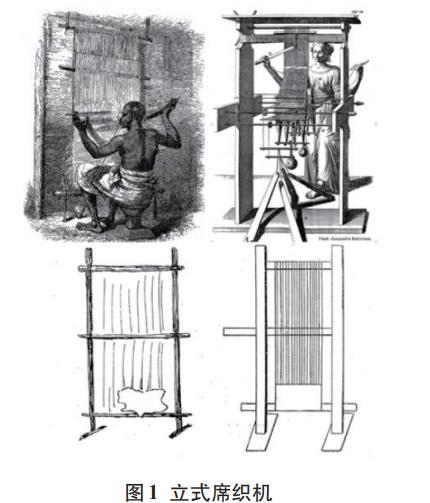

在世界原始织机保存较好的南非地区有七类原始织机:1.立式席织机(The Vertical Mat Loom);

2.固定卧式综丝织机(The Horizontal FixedHeddle Loom);3.立式棉织机(The Vertical Cotton Loom);4.卧式窄带脚踏式织机(The Horizontal Narrow Band Treadle Loom);5.踏坑织机(The Pit Treadle Loom);6.地中海或亚洲踏板织机(The Mediterranean or Asiatic Treadle Loom);7.箱式织机(The“Carton”Loom)。其中的1、3、6都是属于立式织机。([6],p.28)其中,立式席织机(图1)是由编织框发展而来的织机在早期需要将经线绑在织机顶部进行操作(图1左上)。很显然,这种织造方式非常局限,尤其是在连续性织造技术方面较差。这种图像在欧洲十九世纪开始绘制,而最早关于“立式织机”的图像来自于梵蒂冈图书馆一本《爱涅阿斯纪》(Aeneid)的插图书中(图1下),这种织机图像被认为出现在四世纪,后来于1741年由梵蒂冈在《奥维吉尔》(Overgil)一书中出版,这种“立织机”已经具备了从底部开始织造的工艺。还有一类被称为“经秤织机”的专业化立式织机被约翰内斯·劳布尼乌斯(Johnes Robneus)所图录记录(图1右上),([1],pp.120-122)但也有学者提出这种织机是虚构的观点,在图像的表达中,这种织机虽然也有踏板功能,但主要是通过踏下重物来调整经线松紧,因此,并非以此来进行开口作业。从人口迁徙的角度来看,非洲织机在原料上采用了拉菲亚棕榈叶、甘蔗皮等纤维,欧洲起源的“立织机”则是采用了棉纱与毛线,材料的使用显然也是推动织机进行独立区域演化的关键。从这些艺术家绘制的织机当中虽然不能够得到准确的“机械制图”,但确实也保留了立织机在不同地域的样本展现。

2.中国北方桑蚕技术与“立织机”之发生

如果从考古学的角度来说,青铜器与彩陶在北半球中相近纬度区域的传播是人类迁徙的特征之一,而织造技术的应当有着与之相仿的路径。汉代时期中国丝绸织造技术成为欧亚大陆最为先进技术工艺,并非表明织造工具完全生发于本土,而是证明了中国自古就对织物认识“卓尔不群”,这也不断促进织造工具的发展。从李济在晋南夏县西阴村发现的半颗蚕茧以及该地区分布着的“嫘祖”信仰可见,对于丝织品的认知,黄土高原在新石器时代就已经开始,并且传承有序。诚然,这并非得益于山西地理环境条件,而恰恰是这两山夹一川的物候条件,为相关遗址的保存提供了极好的条件。

中国是丝织大国,从汉代开始,丝绸就是中国最为重要的外交杠杆,是货通欧亚的奢侈品。这也意味着汉代开始中国的桑蚕业与纺织手工业已经成为国家获取欧亚其他国家商品与白银的主要贸易手段。从地缘角度来看,以希腊为主“地中海”由于良好的物候条件发展出最为精巧的手工艺,但丝绸却成为他们在纺织业中的盲点,这也是中国能够形成贸易的重要筹码。

中国农耕文化的耕织与国家系统的交叠,也是这一技术在东亚大陆板块惊人提升的关键。两千多年前几乎成为垄断性产业,这也使得中国桑蚕业技术保密与禁止原蚕种出口成为一种论断,但实则并无实际证据,只是多位学者依照古籍“线索”进行地推断。邹景衡对《大英百科全书》《礼记月令》中“禁妇女无观”论,斯坦因曲解《大唐西域记》中公主携蚕种入和阗论进行了评述,否定了古代中国对养蚕技术的独占与禁传,同时再次肯定桑蚕业起源于山东、山西之定论。([7],pp.236-245)如果在蚕业传播中并无行政手段进行干涉,那中国丝织技术缘和保持着长期的优势,这自然与织机的发展密不可分,中国织机的序列非常完整,在汉代已经在提花技术上“独步天下”,而“户织”也是推动织机与桑蚕业在地方发展重要的民间保障。正是这种密集与高度的应用使其先进性能够长期保证,也恰恰使中国不断通过丝绸贸易来取得外贸上的优势。而与此同时,“以农立国”也将桑蚕业与稼穑之事齐同发展,这种优势已经上升到国家战略层面,“重农重桑”成为每一位皇权统治者的治国根本。既然丝织业在经济上能够带来巨大利润,因此,

历朝历代皆“帛同货币”,甚至朝廷赏赐也以此为等级参照。纺织业的规模化使历代不断增量加码。宋代开始,由于人口的增加与土地的缺口,经济进入一个新的增长模式。商业上考量与生存的需求使得天下“家家纺线,户户织机”,织造成为以家庭为单位的必备生存技能。皇权也在重复着“劝农劝桑”的政令,“耕织图”应运而生,成为中国绘画图像走向世俗化重要的原因。

3.中国“立织机”图像考

汉代开始,卧式织机与大型提花机就已经非常普遍,而发展到唐代,反而出现了机械性能更加简单的“立机子”。敦煌遗书《净土寺实物等品出入账》对“立机子”就有记载,莫高窟6、98窟之《华严经变》中各有这种纺车的图像。([3],p.101)但这两幅图结构过于简单并不具备复原“立机子”的参考价值。相比之下,山西高平开化寺的“立机子”在结构和造型上极其准确。由唐至宋,在壁画图像上出现了极其悬殊的造型特点,原因有以下几点:1.唐代作为目前立机子最早出现的时期应当是雏形阶段,因此,在构造性能上的不完备是其阶段演进形态;2.绘画风格的时代区别,唐代虽然在造型艺术上臻至一定高度,但风俗图像的刻画较之北宋尤显不足,对于图像细节的审视与严谨之“转述”是宋代绘画语言之极致。这也是开化寺“立机图”能够超脱于敦煌壁画图像艺术之特点。

这种织机主要用来织造棉与丝织物,也就是以织造“简单组织”纺织品为主,包括了平纹、斜纹和锻纹类组织,从组织结构来看,这种织机在织造过程中由于纱线捻向、颜色、密度能够获得不同表面的织物。而内在组织结构的变化是织物内在物理性能决定性的因素之一。平纹组织具有织点密集,高强度、耐撕裂与高平整度等特点。这也意味着这种织物经久耐用,产量较大。开化寺壁画中的“立机子”正是织造这种平纹组织的木质织机,但从画面上经纱的描绘特点判断,推测为白绢。开化寺织机在绘画艺术有着北宋院体绘画写实风格,织机内容属于《大方便报恩经》“太子问织”一节的内容。“少复前行,见诸男女自共纺织,来往倾动,疲劳辛苦,太子问曰:“此作何物”,左右答言太子,此诸人等纺织作诸衣服,以遮惭愧,荫覆五形,此亦劳苦非一也。”([8],p.53)这部经书并非由天竺译经而来,而是根据诸多佛教典籍汇集加入儒家思想而成,是典型的佛教“伪经”,北宋时期此经的盛行说明了忠孝观念与佛教教义的加速融合,这是汉传佛教自我选择的“入世观”。描绘了善友太子看到织造之苦并与随行顾盼问答,虽然壁画中的女子端坐于立机子前纺织的场景看似美好,实则代表了佛教对人间苦难之悲悯,这也说明了织造工作之艰辛。从织机外观看,最大的特点就是节省空间,壁画中的织机只是放置在简陋的棚屋之中,属于典型的半室外作业,按照场景空间估算占地仅约2平方米左右。依照体积而论,一般的小型卧机也需要4-5平方米的空间,这种立机显然非常节省空间,同时也节省木材,这也许正是它在唐代开始逐步普及的原因。

从目前的研究成果来看,“立机子”的研究在文献上主要依照元代薛景石《梓人遗制》作为参照。作为一部木工技术典籍,此书在《永乐大典》中收录而得以流传。([9],p.80)库恩在他1977年出版的著作《梓人遗制》一书中,对其中的“华机子”“立机子”“罗机”“小布卧机子”进行了系统论述,并对每个织机予以制图复原。[2]

赵丰论文《踏板立机研究中》,对各个时代的立机进行了综合考证,尤其是基于《梓人遗制》与开化寺“立机子”的技术复原使得这一失传已久的千年织机再现人间。根据《梓人遗制》的记载赵丰对其中29个零部件进行了重新归类,并补全了书中缺失的三个重要部件,重新划分为15类新结构,这是基于现代织造科学的分类方法。([1],p.147)唯一遗憾之处,由于语言的问题,虽然指出库恩复制图纸模型与实际的差距,但并没有指出具体问题所在。以上三位可谓是中国“立织机”基础研究的奠基人,随后著述皆由此生发。值得一提的是,这些研究者都具有深厚的纺织机械工程背景,因此,其研究之侧重点从制图学到机械结构运作的逻辑推导非常严谨。以上研究均是以《梓人遗制》为参照展开论述。其中的问题是,立机子目前所存在的五幅图像由唐及元,在发展序列上非常全面,但在木工结构与制造技术上并不完全相同,研究者仅仅以《梓人遗制》“立机子”图像作为主要参照是不够的,因此,本文将开化寺“立机子”作为另一主要参照进行推导还原属于侧向呼应式研究,并将图像的史料价值进行深入挖掘。

二、《梓人遗制》与开化寺“立机子”机身结构比较

从图像学的角度,“立织机”在古代图像中遗存于敦煌壁画,开化寺壁画图(图2左),《梓人遗制》插图(图2右),明代长卷《宫蚕图》中(图3)。现代图像则是包括了库恩复原图(图4左)与赵丰复原图(图4右)两幅。这些图像并非完全一致,甚至相去甚远。为了更好的理解其工作原理与结构类属,本文将织机分为四大部分进行图像剖析,1.机身结构;2.踏板传动;3.分经卷轴;4.打纬装置。

1.“立机子”机身结构支撑的类型

机身是最先叙述的部分,《梓人遗制》云:“机身长五尺五寸至八寸,径广二寸四分,厚二寸,横广三尺二寸”,([9],p.79)在插图中,机身为下支架分腿式支撑,库恩与赵丰也都是采用了这种结构,但开化寺在机身后部上方作双后支撑,侧面用竹竿多处捆绑固定与屋顶起到稳定的作用(下页图5),《宫蚕图》则采用了将机架与板凳连接形成框形支撑。(图6)与卧机相比,立式织机在作业稳定性当中显然不具备优势,因此根据不同的织机尺寸来进行的各类加固能够弥补一部分的不足。这种制法在《梓人遗制》称为“就身做脚”,也就是脚的高度由机身幅宽尺寸进而决定。([9],p.83)从整体设计来看似乎开化寺机身设计缺乏前支撑,而实际的操作过程中由于所有的操作在前面,而且垂直的纬线本身的重量或者打纬的重力都会导致机架前倾,似乎这是一种木工缺陷。但如果深入到织造材料的探究当中我们能够发现,这种竖织机在开始阶段就是为了生产毯、毡一类织物,唐代专门设立织毯作坊,元代更是增加了此类织物的产量。([3],p.226)高平自古就是桑蚕要地之所在,而画面中更是唯一描绘了白色经纱“立织机”,当时的山西并没有棉织业,因此,织造窄幅的绢类物品并不会产生较大的重力,而后撑设计足矣。从整体的机身撑档目测,开化寺壁画中包括了小五木、大五木等五处直接榫接在两侧边框的横撑,与《梓人遗制》“立机子”在位置和数量上完全一致。

2.宋、元“立机子”踏板传动差异

在踏板结构中,《梓人遗制》的双踏板一长一短,连接处形成接近90度的夹角,开化寺采用了长踏板,图中踏板尾端已在板凳下方并衬有砖头(图7),而前端与连杆连接处形成了120度的夹角,为了能够获得更大的势能,踏板后端衬有砖头减小了夹角,这也意味着《梓人遗制》“立机子”踏板是经过改良后,增加了“转轴”的设计使得脚踏更加短小。但开化寺长踏板的另一个功能是在将传动力后移,能够很好的平衡前部打筘的重力,保证机身的稳定性。这也是壁画中采用后支撑而《梓人遗制》采用了低脚的三角撑。从后支撑的结构对比赵丰复原的织机,双木杆刚性连接显然是参照了开化寺图像,此图非常清晰的展示出连杆与两端的结构(图8)。由于《梓人遗制》并没有这一部分的叙述与图像描绘,而库恩研究时期还没有开化寺壁画的相关研究图像资料可以借鉴,因此只能采用西方链式牵引。赵丰通过实际复原中也证实了只有刚性结构才能够保证这种踏板传动对引手的作用。([1],p.149)由此可见,开化寺连杆结构对于复原实物的重要意义。此外,这一部分在《梓人遗制》中还包括兔耳、转轴、脚踏五木愰、下脚顺栓、后脚,这些结构主要是利用榫卯穿接保证脚踏安装与轴式杠杆。

3.分经装置中的结构差异

这一部分是织机最为复杂的机械结构,也是经线开口设置的关键。包括有滕子、小五木、大五木、马头、胳膝这五个部分,其中每一个部分又是独立构成工作单位,环环相扣,相互牵扯。滕子是《梓人遗制》插图中并没有画出的部分,因此,在库恩的复原图中也没能体现。壁画中体现了这种结构,因此在赵丰的复原机中有相似的借鉴(图9),《梓人遗制》所言其形“或圆八楞,造腾耳径”,壁画中则是采用了十字交叉的做法,腾子是固定经纱之机构,它与胳膝中安装的卷轴构成了首尾结构,在布经之前,必须先将顶部固定,经纱绷直后直接倒转使其卷入滕子,尾端则通过分组扎紧捆绑在卷轴来控制进程,随着打纬织造,实现“上松下紧”的首尾呼应关系,这也是织造工作基础环节。

在这一环节中小五木与大五木是非常关键的核心分经装置,《梓人遗制》立机子功限一文以各部分的作用大小进行功效量化,([2],p.83)虽然只是估略,但其作用大小确如文字所述。小五木作用只是固定滕子移动,大五木实则为中轴,属于“牵一发而动全身”的核心装置,后接踏板,由引手相承,前面有前掌手与下垂手的设计。([1],p.148)

马头部分是经面分离区,由高粱木、豁丝木与鸦儿木及曲胳膊肘等结构组成,《梓人遗制》立机经面在此部分绕过高粱木与鸦儿木形成了两次转折就此分经。开化寺壁画中只可见高粱木穿过马头。与马头机括相连曲胳肘子在《梓人遗制》没有标明,赵丰将其设置在小五木连接的一根木棍中,并且实现了第一次的分经,但在壁画中可以清晰的看到这一装置是独立出现,分经也是在此开始,其位置上接于滕子,下限于马头之上,中间穿入掌手,与赵丰复原有着较大区别。陈维稷论述从大五木到马头,经纱实现了分绞开口压经的作用。([3],p.226)但赵丰之分经的关键由豁丝木而发生,这与壁画机构上有着较大的差别。库恩在马头的复原中同样是参照了《梓人遗制》,([2],p.80)不同之处在于,高粱木的两端有延伸装置并用铰链固定“悬鱼”最终与脚踏联动,这种依照薛氏图例的制法有“拼凑”的嫌疑,而开化寺壁画中显然没有这样的结构表达。([9],p.87)

4.打纬装置的辅助元件

包括了棕框、筬框(筘)与梭子三部分,棕框是保持经纱开口横向牵引的主要装置,由丝线与单面经纱捆绑一体作业,壁画中可见长方框形结构。壁画中的纺织女为左手持梭,右手扶筘。在构造上筘的长度与织物幅宽相当,薛氏所言“筬框长二尺四寸,广一寸五分,厚六分”,古代所用为竹筘,功能有三:1.确定幅宽;2.均匀分布经丝;3.将纬线打入经丝梭口。([6],p.39)其中还有两个关键结构塞笓眼与蚍蜉眼儿,([2],pp.80-83)在经线密度与幅宽的控制上以及花纹的布局中,通过将纬线穿入其中实现变化。开化寺与《宫蚕图》在筘上有固定的人字绳线,赵丰文中提到这种悬挂可能采用弹性竹竿,但从两幅图分析应当是绳子一类的人字形的吊撑结构,这种装置能够保证筘始终在工作面停留,在打纬之后回到高点平行停留。梭子为一般引纬之物,壁画之长凳上还放有置备用梭。“单综双蹑”形织机在结构上较为简单,其工作原理就是踏蹑,开口与打纬,但这样的设计却沿用至今。

三、开化寺“立机子”之图学细节

1.开化寺图像“立机子”中的图学真实性

开化寺壁画织机图像是否具有绝对的真实性,其图像来源与实际写生的差距根本无法考证。但通过赵丰与库恩的研究与复原可以做出一个较为客观的判断,这幅“立机子”图是还原“中国丝绸博物馆”“立机子”重要的参照,有以下三点证据。第一、上文提到的“滕子”,作为顶部卷经装置,显然是通过开化寺的图像参考才得以装配。第二、连杆结构在图像的清晰表现具有绝对意义(库恩采用了链式软连接)。第三、悬鱼的位置,库恩将悬鱼作为联动高粱木与脚踏的转折设备,这显然是错误的。赵丰在复原过程中由于图像参考保证了真实的结构方向,这些都是开化寺壁画精细的描绘为复原提供了图像证据链。

此外在中国丝绸博物馆的复原立机中,还有一个结构不甚清晰,由于《梓人遗制》文本的正统性,所有的研究又过分依赖,其表述有时不够全面并图录没有具体说明,这都是复原面对的问题。其中马头部分的分综结构作为核心是关键焦点。赵丰采用了经纱绕过高粱木在豁丝与压经木间进行分经,长短脚踏来控制综片前后运动。而开化寺壁画中显然与此有着较大的区别,首先马头部分只有高粱木一根,并没有发现豁丝木与鸦儿木。壁画中织机纬纱的开口是从马头部分就已经完全张开,高粱木负责顶起前面经纱,豁丝木负责后面的经纱,没有更多的转折。

相较赵丰复原的立机子,开化寺壁画的马头更宽一些。从图像上分析,综框竟然绕过马头内侧并有轴式柔性的连接,追根溯源,是由于壁画中的大五木及掌滕木装配完全不同。(图10)掌滕木作为滕子的立支撑并且在小五木部分穿过上前掌手描绘的非常详细,为了展示结构,将上前掌手与掌滕木相关结构以俯视角度描绘。掌滕木的造型也与薛氏记录的上宽下窄相仿,上端并且有承托滕轴的凹槽。《梓人遗制》中的大五木与小五木一样销在机架,而壁画中的大五木显然并没有如此装置,而是与掌滕木销接后处于开口的经纱内部,其两端分别架在半圆装置槽内,而这个装置在外形上与“悬鱼”相仿。《梓人遗制》中的“悬鱼”是为了连接下垂手,而这种采用了轴式装配的“悬鱼”在功能上完全改变,没有了下垂手意味着“曲胳膊肘”的位置自然发生异动,其联动方式完全不同。这种装配方式完全是因为经纱开口位置的不同形成的结构。由于大五木位置处于开放式结构,(图11)图像中的左右后引手仍然与此相连,但垂手子并不能见。

总结上文,为了表明该图像细节表达之客观真实,有如下几点细节。第一、大五木与掌滕木位置结构;第二、机架立撑的细节刻画;第三、后引手连杆结构为套装,并非榫卯结构,方便调整其角度;第四、马头部分与棕框的柔性轴式连接;第五、板凳上放置了不同的梭子,证明其更换不同丝线;第六、人字形筘绳在经过综框发生的弯折。这些细节如果不是实地写生与反复考察是很难进行表现的。

库恩的研究早在1977年就已经发表,开化寺的图像在上世纪八十年代才发表,从时间上由于没有开化寺壁画的参考,库恩只能做简单的推测,并结合卧机进行复原,因此,其装置的错误与图像资料不充分息息相关。而赵丰正是因为在接触到这幅图像才会在诸多方面“拨云见日”,但过度依赖《梓人遗制》使其复原的织机融合了宋元“立机子”的多个特征。壁画展现出机架与《梓人遗制》样式的高度吻合以及高腰后支撑与侧面固定显然是画家经过实地详细写生才能够得到的画面细节,所谓“一丝不苟”恰恰成就了这幅图像的“丝丝入筘”。

2.开化寺“立织机”工作原理

研究“立式织机”的发生与消失是中国古代织物在社会形态演化过程中最为直接的例证,从前文可见,这种织机为单一织物机械,较之复杂的“提花机”尤为简略。从诸多研究发现,由于中国古代对技术著录并不热衷,因此,《梓人遗制》成为这一织机最为主要的复原参考。从工作原理上汉代的斜织机与开化寺所绘的立式织机都是腰机的机械性延伸,这也意味着这种以踏板牵动开口的织机属于原始织机最直接的演化。而《梓人遗制》中虽然对其记录详细,但不难发现,其图仍然有着表述不清的地方,尤其是在鸦儿木和曲胳膊肘等机构。赵丰复原的立机子装配图两幅,后面为主驱动,长短踏板与后引手作为主驱动。图中A、B两种状态分别代表了左右引手的上下运动从而推动中轴的工作。在装配机构中,两幅经线从马头部分的“分道扬镳”到卷经轴的“殊途同归”。其分经发生由高粱木顶起后实线Y绕过c点豁丝木,虚线(分开的经面分别由实线和虚线表示)X绕过d点压经木,综片则由X面经线连接,由悬鱼牵引控制,长脚踏工作时,由垂手带动曲胳膊肘进而导致悬鱼提升,A图的经线开口是由机械的张力补偿获得。([1],pp.152-153)(图12)而库恩的装配工作图在脚踏与后引手的连接处与此相仿,由于对零件理解有误,导致前面机构的装配过度复杂,脚踏同时控制后引手与悬鱼,由于没有设置滕子,经纱由小五木掌手H分出,一段经纱外绕中轴J再内绕豁丝木K,经过外力木O结束与胳膝出卷经轴P。另一部分经纱外绕高粱木L,内绕豁丝木M通过O归于一处。([2],pp.104-105)(图13)抛却装配的不同,库恩在开口的设置上更加靠上。

关于中国丝绸博物馆复原立织机,本文作者赴中国丝绸博物馆进行实地的调研,通过馆内工程师罗群的演示结合文章描述厘清其工作原理与装配结构,(图14)这也为开化寺“立机子”的进一步论证提供了具体的实践经验。从壁画图像分析,其工作原理如下,经线的开口基本与小五木位置持平,由于大五木、掌滕木与悬鱼结构的连接不同于以上两幅复原图,因此综片的控制应当是悬鱼在大五木受到后引手驱动作用下牵引马头部分缠绕的柔性皮带做轴式传动促使棕框前后运动,属于典型的轮轴型杠杆结构,这种能够连续旋转的杠杆属于典型的省力型杠杆。其摩擦相对较小,并且能够通过左右引手的推动实现悬鱼的摆动,从而带动轮轴,左踏为顶起掌滕木促使悬鱼向后拉动,形成第一次运动,也将棕框向后拉动,这是第一次开口,右踏掌滕木向下,悬鱼前摆,皮带放松形成第二次开口。飞梭打筘后依次往复形成织面。这种结构并不似赵丰立机在机构联动时获得的张力补偿进行的前后开口,而是由踏板驱动后引手进而拉动大五木与掌滕木进行的两次能效转换,这种杠杆结构十分巧妙,如果在旋转过程中能够形成一定的速度,分经作业将更加高效。在库恩的悬鱼装配上能够看到这种大胆的设想,因此,他将曲胳膊肘与悬鱼进行半轮轴运动装配与开化寺织机有着一定的异曲同工之妙。

同时,这种装配结构利用了“立机子”经线垂直的工作面特性,经线在马头下方棕框的推动进行交叉开口,似乎结构更加简单。而轮轴的设计显然将曲胳膊肘与悬鱼的设计发挥到了极致。虽然马头内部的结构在壁画中不可见,但通过本人复原图能够进行大胆的推断。

《梓人遗制》的立机子属于元代早期山西晋南地区的改良机型,尤其是对中轴与曲胳膊肘结构进行了重置,因此,悬鱼并非是最终的拉综结构,马头内部的结构虽然不能够全面展示,但如果曲胳膊轴仍然存在,是否与不可见的下垂手相连,这一点在壁画中亦不能了解。

结语

开化寺北宋立机在能效转换当中强调软硬牵引相结合的方式,与薛氏立机相比,机构似乎更加巧妙,但由于中轴结构发生了很大变化,导致其分经的部位与经面关系也有较大区别。与敦煌五代时期的立机子相比,已经发展出非常先进的联动技术。五代莫高窟第6库中的立机子虽然也有长踏板与粗略的机架描绘,([4],p.101)但从画面中很难分辨出其传动方式与具体结构,是不能够作为装配或复原参照的,这也正是古代壁画图像写实程度之优劣与可参照程度之真实,元代之后,崇尚写意之风于画坛普及,工整严谨的图像周遭鄙夷,一些画家虽仍喜此道,但终究为免画技被贬“俗流”,仍以逸气图写为主,明清之后,民间工匠没有了上层画家的技术指引,其工笔作品逐渐失去了“真实”,加之粉本尽失,图像程式化与对生活细致的写生程度也远远落后宋元,此时的中国画于图学愈行愈远。而开化寺极致的描绘甚至超越了《梓人遗制》图例,将其中的每个环节在这一角度充分展现,由此可见,北宋时期此种“风俗画”具有极高的图学价值。

在主要装配结构上,开化寺立机子与《梓人遗制》立机有着一定的区别,赵氏目前复原借鉴了诸多图像所成,并非宋代时期的立机。此图的主轴位移是最为关键所在,最为主要的结构联动恰恰也在此发生。图像中的主轴后引手的长度方便连杆与脚踏进行前后调整,与《梓人遗制》所载尺寸并不相符。但这种看似不够“严谨”的设计恰恰是手工机械工作过程需要的灵活性。对于悬鱼的位置,薛氏附图在马头部分也有描绘,呈相反方向安装。并且有放大的图像,这也与开化寺结构不一。虽然不能见悬鱼与曲胳膊肘的关系,但与中轴的联系也说明了宋代立机在结构上的不一样。这些结构都证明了开化寺立机子是踏板单综织机非常重要的支脉,同时也是宋代上党桑蚕繁盛地区普遍的一种织机。(图15)