老覃在昨天写了《华国锋在毛主席追悼会上发表了简短话,大家听了,无不含泪点头》一文,文章的结尾讲到:1976年9月18日,在百万群众参加的追悼大会上,华国锋庄重地宣誓要“将无产阶级革命事业进行到底”。

但是,从中共十一届三中全会起,他就逐渐“淡出”出了人们的视线。

为什么会这样呢?

因为,他是大家都公认的“老实人”。他非常清楚自己的使命——实现中共第一代领导集体和第二代领导集体的过渡。

1989年5月31日,邓小平在谈论中共三代领导集体时,也明确指出了这一点:华国锋是一个过渡领袖。

虽然只是一个过渡,但在当时错综复杂的背景下,如果没有这个过渡,大陆的经济生产的恢复就没有这么快,改革开放的道路出不会走得这么顺畅。

实际上,在1980年8月30日至9月10日召开的五届人大第三次会议上,华国锋就主动辞去了国务院总理的职务。

同年11月10日至12月5日,在中共中央政治局召开的会议上,他又辞去了党中央主席和中央军委主席职务,同时提议由叶剑英担任这两个职务。

叶剑英坚决推辞。

最终,1981年6月27日至29日召开的中共十一届六中全会上,胡耀邦担任了中央主席,邓小平担任了中央军委主席。

“事了拂衣去,不留功与名”的超脱和淡然,不是一般人能有的。

若干年后,曾经问华国锋:你作为最高领导,处于人生的盛年,为什么早早就退居二线了?

华国锋的回答很简洁:我是一个普普通通的党员,只是在忠实地执行党的命令,党需要我时我就上,不需要我时我就退,没有什么可说的。

只能说,这样的“老实人”太伟大了。

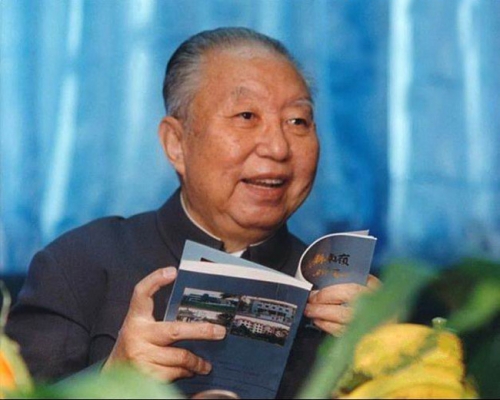

原外交部日语翻译、曾任中国驻日大使馆参赞的周斌,在1977年从驻日使馆回国,调任外交部新闻司工作,多次为华国锋充当翻译,是华国锋的老朋友了。

他在2014年回忆起一件趣事,说,在上世纪80年代初,中央电视台少儿部约他代为翻译日本多集动画片《铁臂阿童木》。动画片《铁臂阿童木》得到了亿万青少年儿童的喜爱,科普出版社因此又约他翻译了同名小人书《铁臂阿童木》。这之后的一天,他突然接到了华国锋的电话,专门和他谈论问铁臂阿童木的情节。

华国锋在电话里说:“《铁臂阿童木》太有意思了,我和孩子们每集都看。”

周斌感到不可思议。

他说:“《铁臂阿童木》是专门给孩子们看的,有什么意思?而且,华主席在几个月前还日理万机、忙得不可开交,变成了大闲人后,居然会有心情一集不落地欣赏国外儿童动画片,让人难以置信。”

不管周斌信不信,华国锋就这样隐退了下来,低调得不能再低调。

他居住在京西皇城根南街9号院,深居简出,主要致力于两件事:养葡萄、练书法。

华国锋的妻舅说:“早在1983年,华国锋就拜访了北京郊区的好几个葡萄园,学习如何种植和管理葡萄。回家后,他在院子里支起两个很大的葡萄架,种植上了五六十个葡萄品种。每到收获的季节,不仅全家人共享,还要送给部队的战士。”

华国锋的外孙女王苏佳补充说:“姥爷虽然喜欢种葡萄,但他患了糖尿病,不但不能吃葡萄,就连主食也被控制在了2两8钱。”

书法方面,原非华国锋的所长,却是他注重的锻炼项目。

华国锋的儿子苏斌说:“父亲多年来一直潜心练字,会时不时跟一些书画名家切磋,还得到过启功的指点,作品多被人收藏。有一幅字,有人出价出到了150万元呢。”

苏斌还说:“父亲平时很少出门,他不愿被群众围观,不愿接受采访——偶尔接受了采访,也闭口不谈政治。”

华国锋平时的确很少出门,但每到毛主席诞辰和毛主席的忌日,他都一定要出门的——带着一家男女老少整整齐齐地去毛主席纪念堂瞻仰毛主席遗容。

华国锋一辈子勤俭节约,他的孩子没有从政当大官的,没有经商大富大贵的,更没有出国的,全都是本分朴质的老实人。

华国锋病逝于2008年8月20日12时50分,讣告上称他是“中国共产党的优秀党员,久经考验的忠诚的共产主义战士,无产阶级革命家”,他的遗体经过火葬处理后,骨灰被暂时安置在了北京八宝山。

然而,华国锋在弥留之际,曾对陪护人员交提出了一个充满人情味的要求:“让我回卦山吧,那里树多,清净。”

卦山位于山西交城县城北3公里处,因外形酷似八卦而得名。它的八个山峰向中央聚峙,层峦叠翠,古木参天,环境清幽、静谥。

华国锋是山西省交城县人。

“回卦山”,就是想要回到家乡安葬。

中国人讲究叶落归根,华国锋这一最后的要求饱含着浓浓的故乡情,游子千里,不忘故乡,让人钦佩。