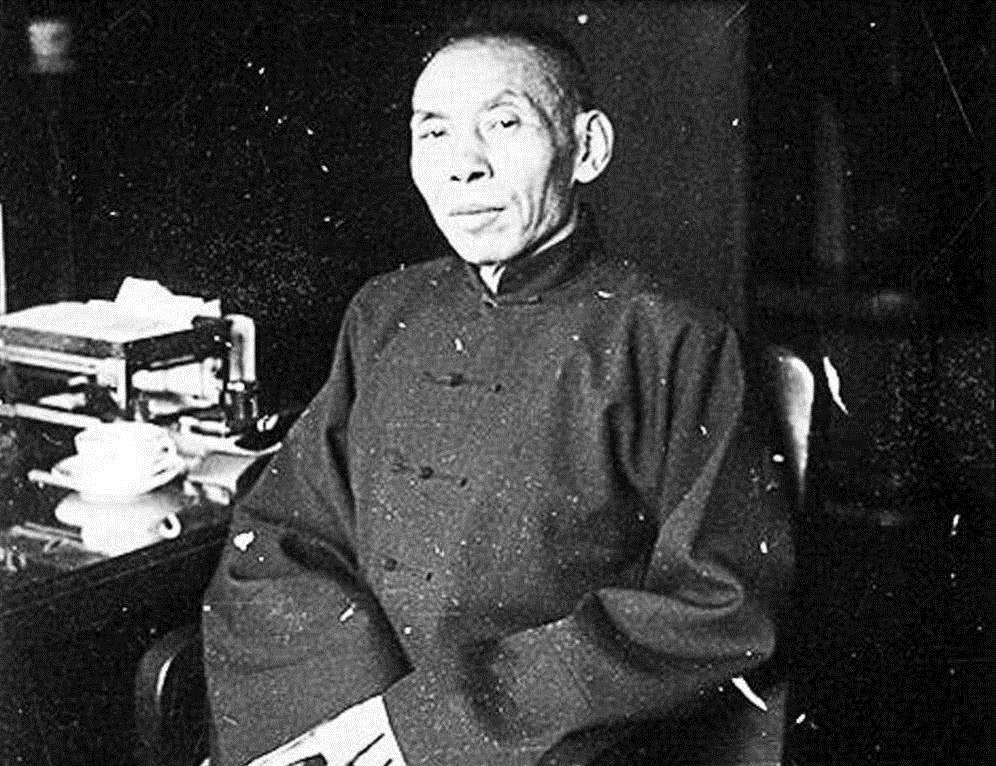

上海解放后,为何杜月笙既没有留下也没去台湾,而是举家去了香港

我们都知道,杜月笙在1951年就去世,也就是说,1949年全国解放的时候,他才61岁,不算年轻,但也绝不会太老。全国即将迎来新的政权,作为上海滩的大亨,黑白两道通吃的他,必定会是各路势力竞相追逐的对象,可以说,谁争取到了杜月笙,至少在上海地面上,可以清楚掌握上海的人丁,局势和本土情况。

但是,问题来了,杜月笙作为一个上海地头蛇,既没有选择留在新上海,也没有跟随国民党跑去台湾,而是选择举家前往香港,这到底是为什么?

两方挽留,需要杜月笙权衡利弊

先说说新中国

。

实际上,上海早在1949年5月27日,就解放了。对于一个新的政治环境,一个新的城市。第一件是要做的就是安定民心。上海这块“大蛋糕”里,有许多大亨,这时候这些大亨不知道未来如何,就会陷入一片惊慌失措中。

古代打仗都是如此,攻占一个城池就要积极联络本土乡绅的感情,因为这些乡绅代表着城市的主要财富,某种意义上说没了这些人,城市就是一座“空城”。于是,杜月笙成为了新中国争取的对象。

伟人就曾经说过:杜月笙代表上海资产阶级,希望能继续在上海发挥自己的作用,携手新中国造福一方。

这是新中国的挽留。

再说说国民党。

杜月笙作为国民党统治下的上海大亨,自然对于蒋介石政府很熟悉。换句话说,在蒋介石政府下,才成就了杜月笙的这一切,杜月笙似乎要感激他。但是,杜月笙似乎嗅到了什么味道。以台湾天气潮湿,不适合生活,拒绝了前往台湾的邀请。

这里我们就有疑问,如果说杜月笙拒绝留在上海发挥余热可以理解为对新政权的不熟悉,无法判断未来,这可以理解,但是蒋介石发出邀请,为什么杜月笙一样不去呢?

解放后杜月笙没留在上海也没去台湾,而是去了香港,他在怕什么?

1.立场不坚定。

我们都知道,杜月笙作为一个黑白两道都通吃的人,本身就是一个矛盾体,说白了就是官和贼都吃得开。这就没有所谓坚定的立场。而且,早期,他对我党的态度可以说很友好,曾经帮助过创始人之一的陈独秀。

这件事瞒不过蒋介石,这无疑在蒋介石心中,杜月笙是一个曾经的敌人。早就心存芥蒂。而且,当时的情况,杜月笙还在国民党统治下,难免做了不少出格的事,为了弥补“拯救陈独秀”的“错误”。他为蒋介石除掉了当时中华总工会的会长汪寿华,集结许多流民黑帮搞破坏。可以说,杜月笙杀害了许多英雄。

但是,作为一个大亨,谁没见不得人的事呢,何况在乱世里,也是“人在江湖,身不由己”。但是,新中国作为人民当家作主的政府,杜月笙先是杀害过我党英雄,又曾经做过许多黄赌毒的营生。难免不被得罪过的人举报,到时候万一秋后算账,那自己可就惨了。

2.名不正,言不顺。

早在20年代,杜月笙就在上海滩脱颖而出,但是无论你再强大,再出名。始终还是黑社会。一个人到了一定境界,缺的就不是钱而是名了,于是杜月笙就投靠蒋介石。

前期这两人确实有过一段“甜蜜期”。1928年,蒋介石为了能更好控制上海,直接给了杜月笙少将参议的身份,从此杜月笙成为了正经人。确实也给蒋介石做了很多好事,西安事变为了蒋介石焦急万分,抗战后第一个出来捐款,给了八路军许多物资和装备,为了缓和老百姓的通货膨胀恐慌,直接将自己的钱存入银行,为的就是安定民心,等等一系列的好事。

但是,1945年抗战胜利后,杜月笙以自己的功劳,向蒋介石提出做上海市长的愿望。但是被蒋介石拒绝了,甚至连副市长都没有。蒋介石还冠冕堂皇喊出口号“打压黑势力”。这不明摆着要拿杜月笙开刀?自己可是最大的“黑势力”,虽然做了很多好事,但是难免蒋介石不过河拆桥啊。当时的主流媒体点名批评杜月笙是“时代渣滓”。这下杜月笙估计心里有数了,蒋介石真的可靠吗?

3.胁迫之仇,刻骨铭心。

当初蒋介石一心要发动内战,加上本身法币就一文不值,当时国统区域更是混乱不堪。钱用来当厕纸都嫌硬。但是,国民党的蒋经国居然在这个时候把责任全部推卸给杜月笙的儿子杜维屏。

说就是他“囤货炒股、投机倒把”,导致经济萧条,市场混乱,钱币贬值,因此判刑了半年。蒋介石对于此持默认默许态度。有事好商量,有危险就把自己顶出来,这还是小事,万一哪天有大事了,自己还不得替他们去死?

国民党的行径让杜月笙失望了。

我们可以从三点分析,杜月笙实际上作为一个黑道背景的大亨,自身就存在一定的不安,就像他的准则:

八面玲珑

。所以无论哪个政权得势,他都不会得宠,对于我党,他是恐惧自己的过往所作所为,而国民党,则是看透了它们的面目。

所以,定居香港,不问世事,也许真的到那个年纪,金钱地位都不如一家人团聚来的重要。人生亦如此,参透了纷争,选择避世,做一个桃园人,这才是最高的智慧吧。