摅神思而造象

作者:吴传剑

摄影:北圭影像

是造像,抑或殊境?兀地闯入,猛然撞击。眼帘一亮,心扉洞开。此时,此刻,数觉并获中,有声豪爽穿林逾岭踏谷蹚河从远古悠悠传来:还是守信的好,还是契约的妙。

某年某日,斯昔何兮。种子,神仙,凡人,相遇倾心,别时有约。都签了字,都摁了印。一份寄存云头,一份锁进大地,再一份各揣入怀。

种子春发,芽萌,破土,长成一棵棵香樟。世纪更叠,光景悠然。春夏秋冬,寒来暑往。咯喳喳避了雷击,疏剌剌挺过早魃,焰腾腾躲过山火。吸天地之精华,阅岁月之沧桑。年轮匝匝,直长直大。大得足够广纳,大得足够让一位位神仙入驻。佳期已临,欣然下山。带着通体的芳香,走进一处不华丽但很暖心的工棚。

轮回几度,该是这世,宿愿得了。

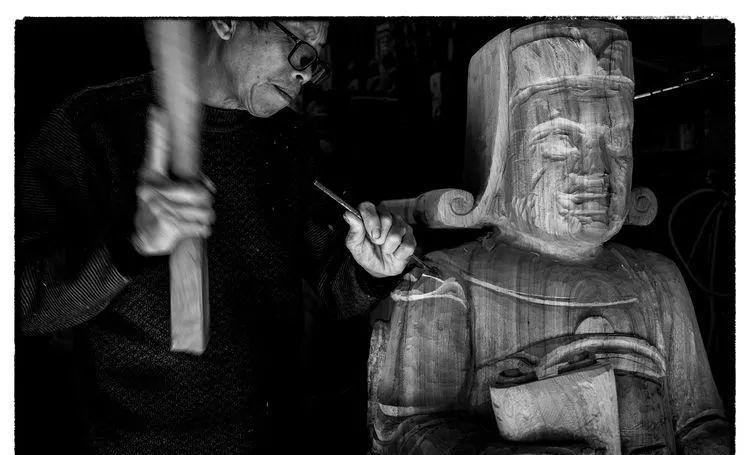

凡人长成了艺人,擅长雕刻的艺人。香樟喜都都踏进之时,艺人已在虔诚等候。抚摸,拥抱。嘘寒,问暖。一厢热扑扑,一厢技痒痒。凝神,专注。刻刀在轻语,凿子在深谈。屑很通达,腾出些,再腾出些,腾得恰到好处,好让一位位惯了云游的神仙安家落户。日复一日,一位位神仙迎请进来。上座,端坐。神仙哈哈:这样很好,再修炼一回,功力足足,好携众生周游玉宇,尽享妙趣,尽赏美好。

凡人长成了文化人,兼通摄影的文化人。这日,这位文化人的到来,不是偶遇,而是赴约。茶待会儿再喝,话留给后头再道。咔嚓,咔嚓,相机频频闪动。镜头内,心在沟通,情在交融,界在转换。镜头外,脚在轻移,手在造型,眼在着色。高点低点,左点右点。正点偏点,明点暗点。一张张,一帧帧。一帘帘,一境境。境随意转,意过境迁。定格,再定格。传播,再传播。让神仙化身,从殿堂走出,走进纸媒,走进手机,走进影视,走进千家万户,走进和乐憧憬:放下累赘,跟神仙逍遥一回。

“规圆景以定环,摅神思而造象。”“造像”之语从三国曹植《宝刀赋》中蹦出之后,“造像”之事便愈发频频,源源不断。而上乘之“造像”,不是雕,不是塑,不是模仿,不是复制,而是一方曼妙的传神写照,气韵生动,以形达神,形神兼备。正如身旁的这等艺人,正如跟前的这位文化人。

释家云:造像和写经、造寺、造塔诸等同具种种功德。

功德养身,功德利人,功德济世。

一趟造像,一程风雨。

一尊造像,一款信守。

一张造像,一方永恒。

后记:

深秋,至榕城女儿家暂居,帮忙料理家务。晨起到南湖菜市场买菜,路遇一间雕刻作坊,因兴趣所然就驻足观看,递上香烟同工匠师傅聊了起来,一来二往也就熟络了,在征得同意后拍下了这组《造像》。

工匠叶氏父子,罗源人,福建省非物质文化遗产传承人。父叶盛华,古稀之年,子叶自登,子承父业,以工匠的态度雕刻人生……

总有人问,如果技艺最终都会湮灭在历史里,那匠人的苦苦坚守是为了什么呢?

天晓得,手艺是否会失传?

天晓得,坚守技艺的意义在哪里?

而在匠人和技艺之外,记录也是一种传承。

天晓得,记录会不会被看见?但是所幸还有人在记录,在追寻,这不也是一种匠人精神吗?

就像他们传承着热爱之物,我们关注着相信之事。

造物之人和所造之物,彼此观照,相互生长……

在此,感谢吴传剑老师为《造像》组照撰文。

编辑:严京平《白浪情》