林暗草惊风,将军夜引弓。

平明寻白羽,没入石棱中。

小学时的这首诗,让李广成了我们最早知道的西汉名将,扩展一点知识量,飞将军,更是让童蒙们异常崇拜,这是一位威武善战的将军。虽然后来有“冯唐易老,李广难封”,更新了一点认知,但也认为是飞将军李广有点未逢其时。看电视剧「汉武大帝」的时候,李广的每次出场,都让观众觉着他带点英雄的光环。

大将李广,于唐时被美化

史实和轶事还是有好大的差别的,事实和人们的美好想象,也会有巨大的偏差。从信史之记载,录李将军事迹,重新认识一下李将军广,校正其历史定位,也更正一些可能偏差的认知。

那首耳熟能详的唐诗,描述的是李广打猎,草丛中一块大石,李广误将大石当卧虎,挽弓射之,箭入石棱的轶事。天明时发现射中的是石头,还射进去很深,再次挽弓对石射箭,少了射虎时的紧张及全力搏杀,再射不进去了。

广出猎,见草中石,以为虎而射之,中石没镞,视之石也。因复更射之,终不能复入石矣。

--《史记·李将军列传》

飞将军美名,其实却是一件有点羞于启齿的小故事。

后汉以马邑城诱单于,使大军伏马邑旁谷,而广为骁骑将军,领属护军将军。是时,单于觉之,去,汉军皆无功。

汉朝于马邑设伏,四路大军,李广作为骁骑将军领兵一路,匈奴大单于察觉有埋伏,提前撤军,四路汉军均无功而返。

其后四岁,广以卫尉为将军,出雁门击匈奴。匈奴兵多,破败广军,生得广。单于素闻广贤,令曰:“得李广必生致之。”胡骑得广,广时伤病,置广两马间,络而盛卧广。行十余里,广详死,睨其旁有一胡儿骑善马,广暂腾而上胡儿马,因推堕儿,取其弓,鞭马南驰数十里,复得其余军,因引而入塞。匈奴捕者骑数百追之,广行取胡儿弓,射杀追骑,以故得脱。于是至汉,汉下广吏。吏当广所失亡多,为虏所生得,当斩,赎为庶人。

--《史记·李将军列传》。四年后李广出雁门关与匈奴再战,兵败被俘,匈奴大单于让前线送活口回匈奴大本营。匈奴骑兵用两匹马驼着个网兜,将受伤的李广放在里面。李广装作伤重垂死,趁着匈奴骑兵对其看管松懈之机,从网兜上一跃而起,抢得旁边一匹马,逃奔回汉。匈奴人觉着从那么软的网兜弹跃而起,不可思议。于是传为飞将军,也为自己的看管松懈推卸责任。

李广夺骑逃跑

秦时明月汉时关,万里长征人未还。

但使龙城飞将在,不教胡马度阴山。

因着前面“飞将军”的「美名」,当人们再读到这首咏叹汉时龙城飞将的时候,自然就想到是咏叹飞将军李广的。

元光五年,青为车骑将军,击匈奴,出上谷;太仆公孙贺为轻车将军,出云中;大中大夫公孙敖为骑将军,出代郡;卫尉李广为骁骑将军,出雁门:军各万骑。青至茏城,斩首虏数百。骑将军敖亡七千骑;卫尉李广为虏所得,得脱归:皆当斩,赎为庶人。贺亦无功。

--《史记·卫将军骠骑列传》。武帝元光五年(前130年),四路大军出击匈奴,李广为虏所得,得脱归,前文已述,得大号“飞将军”,车骑将军卫青率部突袭龙城(匈奴大单于祭天、大会诸部落处),卫青建功,得封

「关内侯」,所以,龙城飞将,乃指车骑将军卫青,非是说「飞将军」李广。两首诗,都是唐朝人所作,唐朝是李姓天下,文人墨客揣着明白装糊涂,以春秋笔法,让人们自己联想。

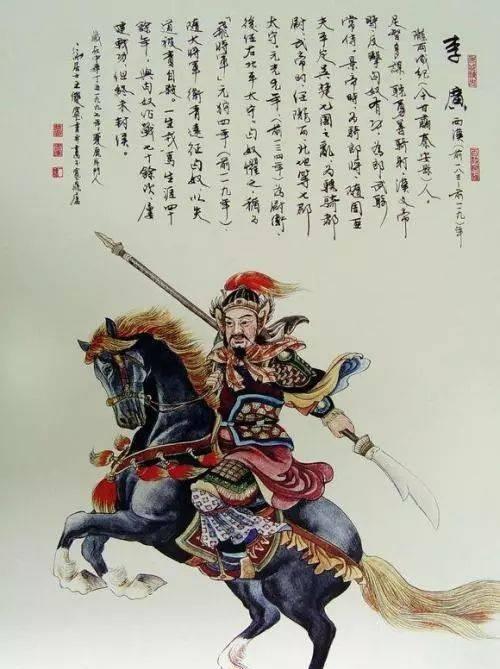

李广英姿

李广从军40余载,很多他带过的下属都因军功得爵封侯,他的弟弟,儿子也都封侯,唯独李广,到最后大将军卫青与匈奴漠北决战,李广也未能斩获军功,抱憾而终。今人观史,唏嘘慨叹之余,也有颇多思考。

汉时以军功封赏,李广与匈奴交战这么多年,军功不够,也就是军事史不够辉煌,打仗不过硬。身为将军,个人之勇,不足以带领队伍取得战役的胜利,李广经历这么多场战斗,或败,或小胜,他的军事指挥才能,应该是颇有不足的。

太史公也有评价李广,为官清廉,不置私产,行军打仗,遇上缺粮断水的时候,士兵不喝水,他都不靠近水源,士兵没吃饭,他一口都不先尝。这是美德,但和军事才能关系不大。和士兵同甘共苦是将领的一些基本要素,但不是决定战斗胜负的关键。

再者,从李广被信史记录的所为,他的胸襟,还是有点被太史公诟病的。

顷之,家居数岁。广家与故颖阴侯孙屏野居蓝田南山中射猎。尝夜从一骑出,从人田间饮。还至霸陵亭,霸陵尉醉,呵止广。广骑曰:“故李将军。”尉曰:“今将军尚不得夜行,何乃故也!”止广宿亭下。居无何,匈奴入杀辽西太守,败韩将军,后韩将军徙右北平。于是天子乃召拜广为右北平太守。广即请霸陵尉与俱,至军而斩之。

--《史记·李将军列传》。这是太史公明白记载的李广的历史污点,霸陵尉,忠于职守,入夜之后,锁闭关防,非上命不准夜行。李广的下属,还有特权思想,说这是大名鼎鼎的李将军,霸陵尉话赶话的回应:“别说是赋闲的前任李将军,就是现任各位将军,非是公务,也不得夜行。”没毛病,可李广后来出任右北平太守的时候,故意征召霸陵尉入军,以其点卯迟到为由,将人斩杀。太过苛刻,睚眦必报,古往今来,当得起封侯之人,无不是大富贵,大福报之人,李广的行为,如何当得起?

欺霸陵尉

欺负了人家霸陵卫,还可以说人家醉酒时拿着官方制度得罪了你,但是,边疆的羌人反叛,李广诱降对方,羌人投降汉军后,却被李广使诈,八百余人,一股脑儿杀了,这罪过,实在是大了。不宣传因果迷信,但是做人苛刻睚眦必报,对待手无寸铁的俘虏,断然否认诱降对方时所作各项许诺,一杀了之,不践诺,不仁义,实在不是好人君子所为。

广尝与望气王朔燕语,曰:“自汉击匈奴而广未尝不在其中,而诸部校尉以下,才能不及中人,然以击胡军功取侯者数十人,而广不为后人,然无尺寸之功以得封邑者,何也?岂吾相不当侯邪?且固命也?”朔曰:“将军自念,岂尝有所恨乎?”广曰:“吾尝为陇西守,羌尝反,吾诱而降,降者八百余人,吾诈而同日杀之。至今大恨独此耳。”朔曰:“祸莫大于杀已降,此乃将军所以不得侯者也。”

李广与卫青对话

李广所为,武帝也有所闻,敬重他一生为国征战,但关键时刻,也怕他的个人背运会影响国家大事。

广既从大将军青击匈奴,既出塞,青捕虏知单于所居,乃自以精兵走之,而令广并于右将军军,出东道。东道少回远,而大军行水草少,其势不屯行。广自请曰:“臣部为前将军,今大将军乃徙令臣出东道,且臣结发而与匈奴战,今乃一得当单于,臣愿居前,先死单于。”

大将军青亦阴受上诫,以为李广老,数奇,毋令当单于,恐不得所欲。

--《史记·李将军列传》。武帝于漠北决战前,私下叮嘱大将军卫青,老将军李广,打这么多年仗却军功不济,恐怕他也是运气有点背,不要让他对战匈奴大单于,影响俘获大单于大胜匈奴的大计。常年征战,刀头舔血的大将军,即使武帝不叮嘱,可能也会略有所避讳。

大战开启,李广被卫青安排作右军自东部出,卫青与公孙敖率众军与大单于决战,被大单于逃脱,大单于逃跑的方向,如果按计划行军,刚好是李广所部的战区,截上了,面对逃溃的匈奴大单于,李广所部很可能建大功。偏偏他们自己又迷路了,没有截上。

大将军与单于接战,单于遁走,弗能得而还。南绝幕,遇前将军、右将军。广已见大将军,还入军。大将军使长史持糒醪遗广,因问广、食其失道状,青欲上书报天子军曲折。广未对,大将军使长史急责广之幕府对簿。广曰:“诸校尉无罪,乃我自失道。吾今自上簿。”

--《史记·李将军列传》。真莫不是天意么?郁郁不得志的李广,本来有阴差阳错的立大功机会,又被自己的行军迷路所耗费了。羞愤难当,面对大将军派过来询问原因的长史,更是愤懑,

至莫府,广谓其麾下曰:“广结发与匈奴大小七十余战,今幸从大将军出接单于兵,而大将军又徙广部行回远,而又迷失道,岂非天哉!且广年六十余矣,终不能复对刀笔之吏。”遂引刀自刭。

--《史记·李将军列传》。他也觉得这么好的机会被自己浪费,难道不是天意如此?乃拔刀自刎。

征途迷路,错事良机

或者,出发前,李广的心态再好一点,不那么着急意气,按照军令,执行到位,就不会迷路,也不用最后军功未见,受刀笔吏之责辱。

太史公对李广还是比较宽容的,既记载了李广的历史污点,在李广自刭后,还是写了一段感叹的软乎话。

... ...遂引刀自刭。广军士大夫一军皆哭。百姓闻之,知与不知,无老壮皆为垂涕。

--《史记·李将军列传》。李广死后,其军中所有将士均为其痛哭致哀,老百姓听到这个消息,不管认识不认识的,男女老少都为其流泪。太史公也是不胜唏嘘啊。