摘要:人兽结合的纹饰或造型屡见于商后期和西周早期的青铜器上,本文试分析与此纹饰或造型相关的青铜器的年代和地域分布,并据此提出此纹饰有可能形成和沿用于淮河流域至长江中游地区并于殷墟文化二期以前北传的发展脉络。该类纹饰其后在殷墟文化区域得到改造和融合,继而被西周初期的工匠吸收并在车器和兵器上进一步发展。

关键词:人兽结合纹饰;月儿河龙虎尊;殷墟铜器纹饰;虎噬人卣;西周车器造型

商后期与西周早期的青铜器上,出现不少精致的人、兽结合的纹饰或造型,颇受学界关注。与人结合的兽在早期多是虎,但于殷墟地区和西周墓葬出土的器物则多以龙替代;而“结合”是指人与兽的形象是不可分开的,所以本文统称此母题为人兽结合纹饰[1]。近年来,有些学者认为此类纹饰或造型与长江中游地区青铜文化有较密切的联系,并得到相当多学者的认同[2],然对其造型和艺术表现方法等细节尚欠缺深入的讨论和分析。其次,对于此类纹饰如何印证长江流域地区青铜文化的重要性,仍需要进一步探讨。再者,与此纹饰或造型相关的青铜器年代和地域跨度较广,应能为商末周初各青铜文化间的交流提供重要线索。

基于上述三点,下文首先疏理与人兽结合类型纹饰相关器物的年代和地域分布,探讨其造型特征与设计手法的异同,并据此讨论其传播的方向和意义。由于较早与此纹饰相关的青铜器皆出土于淮河和长江流域地区,而该地区的考古学文化序列却比较松散,所以为行文方便,以下将采用安阳殷墟地区的考古学年代框架作为断代基点,相关器物的年代则参考学者们所建议的年代[3]。

一、阜南月儿河出土龙虎尊的年代与其形制特征

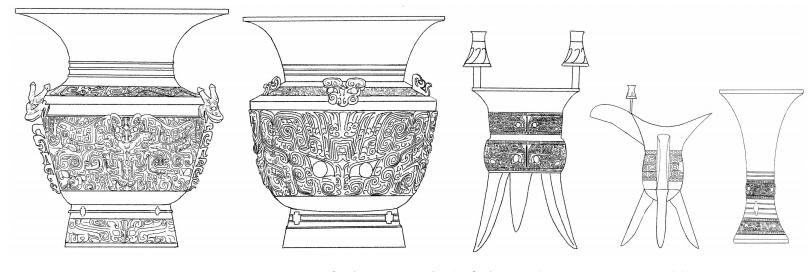

1959年,安徽阜南县月儿河村民从河床打捞出八件青铜器,其中包括纹饰有别于同出器物的龙虎尊(图一)[4]。此大口折肩尊高50.5厘米,重26.2千克,与同类型器物相比体型较大。大口折肩尊出现于二里岗上层文化晚期,流行至殷墟文化二期[5]。从二里岗上层文化偏晚至殷墟文化二期的大口折肩尊,依其颈部及口沿形制的演变,可以大致分五式(图二,1)。

与以上二里岗上层文化二期与殷墟文化一、二期的尊相比,龙虎尊口沿的弧度虽加大,但细审其颈部是自根部向上有一小段先稍内敛,然后在近颈中部大曲率地外张(图二,2)。所以其形制应近同于上述折肩大口尊的Ⅲ至Ⅳ式之间。属于Ⅲ式的小屯M333∶R2059尊的口沿宽度不如郑州向阳回族食品厂牛首尊,但其颈部与口沿外张之形制却基本相同,就此点而言,亦大致可以归入Ⅲ式,向阳食品厂牛首尊的年代在二里岗上层二期Ⅱ段,而小屯M333已进入殷墟文化一期,所以Ⅲ式折肩尊的年代当持续了一段时间,下限或可晚至殷墟一期。龙虎尊的年代区间在二里岗上层二期Ⅱ段至殷墟文化一期期间,亦有可能晚至殷墟文化一期[6]。

月儿河铜器群计有斝2、爵2、觚2和上述2尊,成对的爵、斝、觚形制相同,另外还有5件后来寻回的鬲,亦应为同一地点出土[7],而此青铜器的组合形式与殷墟小屯M331所见的随葬铜器组合 (鼎2、斝2、爵2、觚2和尊2)十分接近[8]。这说明月儿河铜器群很可能出于同一座墓葬,其主人与商文化关系密切。铸器者显然十分熟悉来自殷墟商文化的工艺和器形,但龙虎尊的纹饰取材则更有可能与淮河中游本地有关[9]。

与殷墟地区出土的青铜尊相比,月儿河出土的两件青铜尊腹部所占比例较大,腹壁直而长。据巴克利观察,殷墟工匠较多关注青铜器形线条,故常在器肩、腹径、圈足上加添饕餮纹带;在肩线上放置立体兽头;以及在器身边沿设计扉棱等,而这些手法的主要目的是突显线条,在视觉上加强了青铜礼器的观赏性[10]。但是,铸造月儿河龙虎尊的工匠在考虑主纹饰是否完整、醒目的情况下,修改了尊体的形状,加大了尊腹面积。在此点上明显看出两地工匠处理商式青铜礼器的不同。

月儿河龙虎尊上的纹饰俗称“虎噬人”,高浮雕的虎头置于正中央、人头之上,两个虎身换以侧面往左右两边敞开,虎头与虎身遂形成非自然的90度角。描绘非自然动作是常见的艺术表现方式,能有效地延长注目和想像的时间,从而加强图案的吸引力[11]。虎背近中央位置往下微弯,呈扑捕之形;人作深蹲状,前臂夹胸内屈,拳头卷曲,提至肩膀的高度。人和虎形象的描绘深刻而有互动,有别于典型商器的纹饰。此尊的铸造运用了较罕见的凹凸相应的陶内、外范,苏荣誉曾指此法能稳定铜料分布并降低青铜器表面断裂的可能性,但操作难度亦较高,较常见于江淮地区出土青铜器之中,很可能是该地区发展出来的技术[12]。“虎噬人”纹饰对于铸器者来说,应有除观赏性外的其他作用。工匠设计此图时,很可能曾接触过在青铜器或其他载体上的同类型图案,把所见、所知布置到此尊上;另一可能是工匠曾目睹甚至紧密地参与与此图案相关的祭祀活动,较熟知此祭祀仪式的内容。

日本泉屋博古馆收藏的青铜鼓(图三,1),高81.5厘米,鼓身已残,剩下的半边幸而保留了一全身人像,姿势与龙虎尊上所见的人像几乎一样, 这是值得关注的[13]。1977年湖北崇阳白霓镇出土的铜鼓,高75.5厘米,重47.5千克,保存较好[14]。二鼓的特征类近,学界或认为来源地可能相近。泉屋青铜鼓上有云雷纹作为底纹,近于所谓“三层花”,这是自殷墟文化二期以后发展起来的工艺手法,而崇阳鼓的饕餮纹未有底纹,所以泉屋鼓的铸造年代有可能略晚[15]。

泉屋鼓的工匠以浅浮雕的方式塑造人面,很显眼,头戴大C形发冠,脸形上宽下窄,大圆眼,颧骨突出,张口列齿,略显凶猛。而最重要的是,同样的人面也见于年代与泉屋鼓相若,江西新干大洋洲出土的青铜双面人面具之上。后者全高47厘米,用途不明,但其设计精致,犬齿也做成与发冠一样的方勾形(图三,2)[16]。上述青铜器上的人像纹饰非常相似,似表明三地之间的青铜文化有较密切交流[17]。

二、殷墟时期青铜器中人兽结合纹饰的使用

殷墟的商后期墓葬中出土过几件与“虎噬人”图案相关的青铜器,年代比较清楚。戊(司母戊)大方鼎[18](图四,1)和小屯妇好墓M5∶799青铜钺(图四,2)[19]同属殷墟文化二期,图案中间的正向人头无发亦无发冠,人面特征像真度高,有别于江淮流域;左右两旁的虎整体以侧视的方式呈现,作半蹲状,虎口张开,无牙,呈吞噬人头状。此类“虎噬人”纹饰出现于殷墟文化发展最顶峰的时段,虽皆与最高级别的王族有关,但其应用只限于较不起眼的部位或器类,说明此类纹饰虽稀罕但其重要性应不高。

殷墟工匠似在模仿类似月儿河龙虎尊上的“虎噬人”纹饰,但做了不少改动[20]:人身被略去,只剩头部,显得渺小,失去了原来站立于二虎中间并与之抗衡的气势。虎的设计亦非寻常,有别于如西北岗M1001陪葬坑出土的R001757石虎、石兽,以及妇好墓出土的小玉虎和小玉熊等的人形跪坐姿态(图五),后者与殷墟甲骨文和商金文中表现人形的字类同。“虎噬人”纹饰中的虎以后腿和尾巴作为三个支撑点,其设计应是模仿了石鸟、玉鸟的雕刻造型,妇好墓出土的青铜鸮尊也是这种设计。最值得注意的是,虎口部分是较常用于描绘鱼或龙的厚唇。在殷墟商文化的理解中,此种虎形兽特性复杂,拥有各类动物的能力,亦会吞人。但能肯定的是,在他们的印象中此兽并非月儿河龙虎尊上所见完全属自然界的真实老虎。

弗利尔美术馆藏一件青铜四锥足觥,器身布满各类凸起“三层花”鸟兽纹饰,手法属殷墟文化四期偏晚,提供了殷墟地区最后使用“兽噬人”式纹饰的讯息(图六,1)[21]。虎不见于此觥,作吞噬状的觥身后方的龙头,正对左后足上似是女性的小人。她双手紧抱腹前,身体似被蛇身裹缠,造型非常隐秘,与鸟兽纹饰形成强烈的对比(图六,2)。在殷墟,这种设计目前只见于此二觥,殷墟文化四期偏晚阶段以前,此类纹饰虽继续被殷墟青铜工匠使用,但只用于较罕见的器类之中。

湖南地区青铜文化发展较晚,出土青铜器年代多属殷墟文化后期,但高浮雕纹饰、半立体造型是其明显特征。日本泉屋博古馆(图七,1)和法国赛尔努奇博物馆(图七,2)[22]的“虎噬人”卣[23],原应为一对,传出于湖南安化,属出土多件动物造型青铜器的宁乡铜器群[24]。器身上人、虎环抱,虎作蹲踞状[25],紧抱小人,虎头微仰,目光远投,无凶猛之感。相反,人的体型虽较细小,但无畏惧之态,目光坚定,头发整齐地梳至耳后方,身穿大方领上衣,赤脚,穿长裤,领口刻画一排菱形方格纹,显然不是殷墟地区的衣饰打扮。此人似有一定的身位地位,应是宁乡地区本地与祭祀相关人物的写照。人虎之间相附相依的感觉与阜南龙虎尊上的“虎噬人”纹饰较为接近,其创作意念有可能传承自安徽、湖北地区更早期的青铜文化。但宁乡铜器群的工匠运用了较强的立体感造型,很有可能是宁乡及其邻近地区青铜文化的重大突破。

四川广汉三星堆一号坑曾出土另一件龙虎尊(图八),残高43.3厘米,体型庞大,但其艺术手法略逊[26]。按上述尊口沿弧看,三星堆龙虎尊采用了上述殷墟文化Ⅲ、Ⅳ式尊器的口沿,但尊体接上了长江中游地区仿照流行于殷墟文化二期偏晚的高圈足,说明其年代较之更晚,应属殷墟文化二期以后。三星堆祭祀坑出土的青铜罍、尊均展示类似的器形,学者们相信它们应来自于长江中游地区铸造宁乡铜器群或与之关系密切的青铜作坊[27]。因此,三星堆龙虎尊的出土不仅证明淮河流域和长江中游地区青铜作坊之间的传承关系,也表明此纹饰曾于南方地区流传至少百年之久,源头很有可能来自于月儿河龙虎尊所在的淮河中游地区,其使用年代的下限与“虎噬人”卣的年代相近。

多数学者相信此纹饰上的人代表巫师,反映宗教活动中与兽进行祭祀活动的场景[28]。与此纹饰相关的龙虎尊、泉屋博古馆藏青铜人面像鼓以及宁乡铜器群中的一对卣分别代表着不同区域的发展高峰,亦体现了与此纹饰相关的宗教思想曾于相关区域流传,而其发展与北方商文化是平行的。长江流域地区尚未发现如商文化般庞大的文明体系,但从出土青铜器的特征能看出,从淮河流域至长江中游地区,以及长江上游和汉水上游部分地区内的各个青铜文化曾利用包括交换青铜器、互相借鉴纹饰设计等方式建立了联系,最晚于殷墟文化二期或稍于前已形成了一个虽不紧密但在地理规模上很庞大的文化圈。在世界各大文明发展的过程中,这种情况是比较罕见的。

三、西周青铜器中出现的人兽结合形象与其地域分布

进入西周时期,人兽结合类纹饰的造型出现了较明显的变化,造型相对统一,且几乎只套用在青铜车器和兵器之上,在不同地区出土的西周早期墓葬中均有发现[29]。大英博物馆收藏的青铜车马器高约20厘米(图九),下半部已残,纹饰不清,但上半部仍保留了跪坐小人,头顶呈扑噬状的老虎,其前腭紧套着人头[30]。其他例子则常见于青铜軏之上,也是人披戴了兽面形帽子的造型(图一〇)[31]。兽面多沿用商式青铜器的设计,但人面没有固定特征,可见西周青铜工匠在使用此类纹饰时,很有可能仅在模仿当时与操作马车、参战相关的某阶层或某群体。

陕西宝鸡家庄一号车马坑出土的青铜軏(图一一)[32],保留了较多有关此类“人群”信息。此人前额剃光,头发长度过肩,往后梳成尖椎形;身穿长袖上衣、长裤,配宽腰带,上衣背面有两头对称的回首鹿纹,腰带有一排整齐的菱格纹图案,衣袖和裤管各有两道幼细的刻画纹环带作为装饰,他的尖头短靴似暗示其来自草原地区。

弗利尔美术馆收藏的西周早期青铜刀,也找到人兽结合的纹饰(图一二,1)[33]。刀长45厘米,刀背之上的龙口张开,往下紧套人首。与前述例子明显不同的地方是,人头改以侧视的方式呈现,发型也首见,左右两侧剃光,中间束起向后梳直,在后脑位置结成一小球,戴羽冠,双腿屈曲,蹲踞在另一龙头之上。据弗利尔美术馆的记录,此刀于河南浚县(即今鹤壁市)辛村出土。2014年,鹤壁市淇滨区西周M2墓出土有类似“兽噬人”纹饰的半环形青铜钺(图一二,2),人的头发往上扬起,像在飞驰之中[34]。

在西周初期,此类纹饰的使用出现了几项较重要的变化,可归纳如下:人兽结合类纹饰尚未见于西周青铜容器,反而大量使用于车马器、兵器之上,且传播甚广;此类纹饰上人的形象很有可能写实地反映新近迁移入之前商文化区域的族群;在河南三门峡虢国墓地出土的M1∶21车軎上(图一三),人头被隐藏在锥形軏饰之内,其手法与弗利尔美术馆藏的晚商青铜觥足上所见十分相似,综合同年代的青铜軏铸造工艺来看,周人使用人兽结合类纹饰的手法比较接近殷墟文化的做法。

古代中国青铜器上的纹饰常被称为“母题”,源自英文“motif”一词[35]。据《汉语大词典》载,朱自清是较早提出此词的翻译并讨论其含义的学者,其《中国歌谣》云:有许多大同小异的大同的地方是他们的本旨,在文学的术语上叫做“母题”(motif);小异的地方是随时添上的枝叶细节[36]。可见纹饰可细分为两类:第一类是“母题”,是经过多年实践和沉淀下来的艺术题材,不易出现突变式的改动,各个文化皆有[37];第二类是相对一般性的图案,非主流,较易随着年代、地域或文化交流等因素而产生改变[38]。人兽结合纹饰持续出现于商、西周时期各个区域的青铜文化,但是殷墟文化显然未曾大规模使用,而淮河流域以南地区对其关注度相对较高,在较长的时间内尝试将其融入到高度发展的青铜工艺之中,说明此类纹饰的重要性。进入西周以后,各地套用此母题的器类改变了,也加入了形象鲜明的个体,周人对此纹饰的理解似尚有一套自身的说法。人兽结合纹饰见证了从商后期至西周初期跨地域、跨文化的交流,为研究商周文明吸收外来文化的方式提供重要讯息。

四、余论

在许多古文明的早期发展阶段,人兽互动是常用的母题[39](图一四)。现藏于大英博物馆的双兽人像石盒,传于伊朗巴格达东部的哈法耶赫城出土,年代约为前2600年,盒上图案描绘女人左右伸手掌控蛇、兽,相信是当时女巫师的形象[40]。伊朗西部卢里斯坦地区出土的青铜器群,年代为公元前1000~600年之间,保留了大量男性驾驭动物的图像,学界俗称其为“动物主人”,相信与草原地区引入的萨满宗教思想有关[41]。李学勤引述美国学者福莱瑟(Douglas Fraser)的北美民族学调查资料,指出人被熊或虎兽吞食的造型是印弟安人常用的图腾,寓意与猛兽结合并在重生中获得新的、更庞大的自然力量[42]。时至今日,在北美洲原住民群体[43]和太平洋地区的波利尼西亚人[44]中,仍有大量传统艺术作品使用人兽或人鸟结合图像。可见,此类纹饰是古代人类面对自然能力而产生的共同反应。前文补充了一些中国早期青铜时代在这方面的研究资料,需要指出的是,题材虽然相同,但是文化、族属的印记往往体现在纹饰设计使用的细节之中,是考古学研究中不可缺失的环节。

(作者:黎婉欣,北京大学中国考古学研究中心;北京大学考古文博学院。另此处省略注释,完整版请查《江汉考古》2021年第2期)

责编:段姝杉

审核:方 勤

陈丽新

——版权声明——