摘要:人獸結合的紋飾或造型屢見于商後期和西周早期的青銅器上,本文試分析與此紋飾或造型相關的青銅器的年代和地域分布,并據此提出此紋飾有可能形成和沿用于淮河流域至長江中遊地區并于殷墟文化二期以前北傳的發展脈絡。該類紋飾其後在殷墟文化區域得到改造和融合,繼而被西周初期的工匠吸收并在車器和兵器上進一步發展。

關鍵詞:人獸結合紋飾;月兒河龍虎尊;殷墟銅器紋飾;虎噬人卣;西周車器造型

商後期與西周早期的青銅器上,出現不少精緻的人、獸結合的紋飾或造型,頗受學界關注。與人結合的獸在早期多是虎,但于殷墟地區和西周墓葬出土的器物則多以龍替代;而“結合”是指人與獸的形象是不可分開的,是以本文統稱此母題為人獸結合紋飾[1]。近年來,有些學者認為此類紋飾或造型與長江中遊地區青銅文化有較密切的聯系,并得到相當多學者的認同[2],然對其造型和藝術表現方法等細節尚欠缺深入的讨論和分析。其次,對于此類紋飾如何印證長江流域地區青銅文化的重要性,仍需要進一步探讨。再者,與此紋飾或造型相關的青銅器年代和地域跨度較廣,應能為商末周初各青銅文化間的交流提供重要線索。

基于上述三點,下文首先疏理與人獸結合類型紋飾相關器物的年代和地域分布,探讨其造型特征與設計手法的異同,并據此讨論其傳播的方向和意義。由于較早與此紋飾相關的青銅器皆出土于淮河和長江流域地區,而該地區的考古學文化序列卻比較松散,是以為行文友善,以下将采用安陽殷墟地區的考古學年代架構作為斷代基點,相關器物的年代則參考學者們所建議的年代[3]。

一、阜南月兒河出土龍虎尊的年代與其形制特征

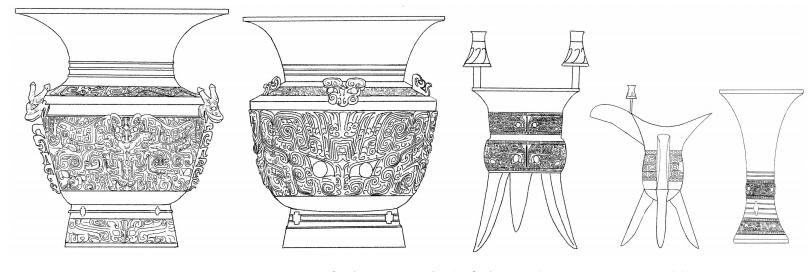

1959年,安徽阜南縣月兒河村民從河床打撈出八件青銅器,其中包括紋飾有别于同出器物的龍虎尊(圖一)[4]。此大口折肩尊高50.5厘米,重26.2千克,與同類型器物相比體型較大。大口折肩尊出現于二裡崗上層文化晚期,流行至殷墟文化二期[5]。從二裡崗上層文化偏晚至殷墟文化二期的大口折肩尊,依其頸部及口沿形制的演變,可以大緻分五式(圖二,1)。

與以上二裡崗上層文化二期與殷墟文化一、二期的尊相比,龍虎尊口沿的弧度雖加大,但細審其頸部是自根部向上有一小段先稍内斂,然後在近頸中部大曲率地外張(圖二,2)。是以其形制應近同于上述折肩大口尊的Ⅲ至Ⅳ式之間。屬于Ⅲ式的小屯M333∶R2059尊的口沿寬度不如鄭州向陽回族食品廠牛首尊,但其頸部與口沿外張之形制卻基本相同,就此點而言,亦大緻可以歸入Ⅲ式,向陽食品廠牛首尊的年代在二裡崗上層二期Ⅱ段,而小屯M333已進入殷墟文化一期,是以Ⅲ式折肩尊的年代當持續了一段時間,下限或可晚至殷墟一期。龍虎尊的年代區間在二裡崗上層二期Ⅱ段至殷墟文化一期期間,亦有可能晚至殷墟文化一期[6]。

月兒河銅器群計有斝2、爵2、觚2和上述2尊,成對的爵、斝、觚形制相同,另外還有5件後來尋回的鬲,亦應為同一地點出土[7],而此青銅器的組合形式與殷墟小屯M331所見的随葬銅器組合 (鼎2、斝2、爵2、觚2和尊2)十分接近[8]。這說明月兒河銅器群很可能出于同一座墓葬,其主人與商文化關系密切。鑄器者顯然十分熟悉來自殷墟商文化的工藝和器形,但龍虎尊的紋飾取材則更有可能與淮河中遊本地有關[9]。

與殷墟地區出土的青銅尊相比,月兒河出土的兩件青銅尊腹部所占比例較大,腹壁直而長。據巴克利觀察,殷墟工匠較多關注青銅器形線條,故常在器肩、腹徑、圈足上加添饕餮紋帶;在肩線上放置立體獸頭;以及在器身邊沿設計扉棱等,而這些手法的主要目的是突顯線條,在視覺上加強了青銅禮器的觀賞性[10]。但是,鑄造月兒河龍虎尊的工匠在考慮主紋飾是否完整、醒目的情況下,修改了尊體的形狀,加大了尊腹面積。在此點上明顯看出兩地工匠處理商式青銅禮器的不同。

月兒河龍虎尊上的紋飾俗稱“虎噬人”,高浮雕的虎頭置于正中央、人頭之上,兩個虎身換以側面往左右兩邊敞開,虎頭與虎身遂形成非自然的90度角。描繪非自然動作是常見的藝術表現方式,能有效地延長注目和想像的時間,進而加強圖案的吸引力[11]。虎背近中央位置往下微彎,呈撲捕之形;人作深蹲狀,前臂夾胸内屈,拳頭卷曲,提至肩膀的高度。人和虎形象的描繪深刻而有互動,有别于典型商器的紋飾。此尊的鑄造運用了較罕見的凹凸相應的陶内、外範,蘇榮譽曾指此法能穩定銅料分布并降低青銅器表面斷裂的可能性,但操作難度亦較高,較常見于江淮地區出土青銅器之中,很可能是該地區發展出來的技術[12]。“虎噬人”紋飾對于鑄器者來說,應有除觀賞性外的其他作用。工匠設計此圖時,很可能曾接觸過在青銅器或其他載體上的同類型圖案,把所見、所知布置到此尊上;另一可能是工匠曾目睹甚至緊密地參與與此圖案相關的祭祀活動,較熟知此祭祀儀式的内容。

日本泉屋博古館收藏的青銅鼓(圖三,1),高81.5厘米,鼓身已殘,剩下的半邊幸而保留了一全身人像,姿勢與龍虎尊上所見的人像幾乎一樣, 這是值得關注的[13]。1977年湖北崇陽白霓鎮出土的銅鼓,高75.5厘米,重47.5千克,儲存較好[14]。二鼓的特征類近,學界或認為來源地可能相近。泉屋青銅鼓上有雲雷紋作為底紋,近于所謂“三層花”,這是自殷墟文化二期以後發展起來的工藝手法,而崇陽鼓的饕餮紋未有底紋,是以泉屋鼓的鑄造年代有可能略晚[15]。

泉屋鼓的工匠以淺浮雕的方式塑造人面,很顯眼,頭戴大C形發冠,臉形上寬下窄,大圓眼,顴骨突出,張口列齒,略顯兇猛。而最重要的是,同樣的人面也見于年代與泉屋鼓相若,江西新幹大洋洲出土的青銅雙面人面具之上。後者全高47厘米,用途不明,但其設計精緻,犬齒也做成與發冠一樣的方勾形(圖三,2)[16]。上述青銅器上的人像紋飾非常相似,似表明三地之間的青銅文化有較密切交流[17]。

二、殷墟時期青銅器中人獸結合紋飾的使用

殷墟的商後期墓葬中出土過幾件與“虎噬人”圖案相關的青銅器,年代比較清楚。戊(司母戊)大方鼎[18](圖四,1)和小屯婦好墓M5∶799青銅钺(圖四,2)[19]同屬殷墟文化二期,圖案中間的正向人頭無發亦無發冠,人面特征像真度高,有别于江淮流域;左右兩旁的虎整體以側視的方式呈現,作半蹲狀,虎口張開,無牙,呈吞噬人頭狀。此類“虎噬人”紋飾出現于殷墟文化發展最頂峰的時段,雖皆與最進階别的王族有關,但其應用隻限于較不起眼的部位或器類,說明此類紋飾雖稀罕但其重要性應不高。

殷墟工匠似在模仿類似月兒河龍虎尊上的“虎噬人”紋飾,但做了不少改動[20]:人身被略去,隻剩頭部,顯得渺小,失去了原來站立于二虎中間并與之抗衡的氣勢。虎的設計亦非尋常,有别于如西北崗M1001陪葬坑出土的R001757石虎、石獸,以及婦好墓出土的小玉虎和小玉熊等的人形跪坐姿态(圖五),後者與殷墟甲骨文和商金文中表現人形的字類同。“虎噬人”紋飾中的虎以後腿和尾巴作為三個支撐點,其設計應是模仿了石鳥、玉鳥的雕刻造型,婦好墓出土的青銅鸮尊也是這種設計。最值得注意的是,虎口部分是較常用于描繪魚或龍的厚唇。在殷墟商文化的了解中,此種虎形獸特性複雜,擁有各類動物的能力,亦會吞人。但能肯定的是,在他們的印象中此獸并非月兒河龍虎尊上所見完全屬自然界的真實老虎。

弗利爾美術館藏一件青銅四錐足觥,器身布滿各類凸起“三層花”鳥獸紋飾,手法屬殷墟文化四期偏晚,提供了殷墟地區最後使用“獸噬人”式紋飾的訊息(圖六,1)[21]。虎不見于此觥,作吞噬狀的觥身後方的龍頭,正對左後足上似是女性的小人。她雙手緊抱腹前,身體似被蛇身裹纏,造型非常隐秘,與鳥獸紋飾形成強烈的對比(圖六,2)。在殷墟,這種設計目前隻見于此二觥,殷墟文化四期偏晚階段以前,此類紋飾雖繼續被殷墟青銅工匠使用,但隻用于較罕見的器類之中。

湖南地區青銅文化發展較晚,出土青銅器年代多屬殷墟文化後期,但高浮雕紋飾、半立體造型是其明顯特征。日本泉屋博古館(圖七,1)和法國賽爾努奇博物館(圖七,2)[22]的“虎噬人”卣[23],原應為一對,傳出于湖南安化,屬出土多件動物造型青銅器的甯鄉銅器群[24]。器身上人、虎環抱,虎作蹲踞狀[25],緊抱小人,虎頭微仰,目光遠投,無兇猛之感。相反,人的體型雖較細小,但無畏懼之态,目光堅定,頭發整齊地梳至耳後方,身穿大方領上衣,赤腳,穿長褲,領口刻畫一排菱形方格紋,顯然不是殷墟地區的衣飾打扮。此人似有一定的身位地位,應是甯鄉地區本地與祭祀相關人物的寫照。人虎之間相附相依的感覺與阜南龍虎尊上的“虎噬人”紋飾較為接近,其創作意念有可能傳承自安徽、湖北地區更早期的青銅文化。但甯鄉銅器群的工匠運用了較強的立體感造型,很有可能是甯鄉及其鄰近地區青銅文化的重大突破。

四川廣漢三星堆一号坑曾出土另一件龍虎尊(圖八),殘高43.3厘米,體型龐大,但其藝術手法略遜[26]。按上述尊口沿弧看,三星堆龍虎尊采用了上述殷墟文化Ⅲ、Ⅳ式尊器的口沿,但尊體接上了長江中遊地區仿照流行于殷墟文化二期偏晚的高圈足,說明其年代較之更晚,應屬殷墟文化二期以後。三星堆祭祀坑出土的青銅罍、尊均展示類似的器形,學者們相信它們應來自于長江中遊地區鑄造甯鄉銅器群或與之關系密切的青銅作坊[27]。是以,三星堆龍虎尊的出土不僅證明淮河流域和長江中遊地區青銅作坊之間的傳承關系,也表明此紋飾曾于南方地區流傳至少百年之久,源頭很有可能來自于月兒河龍虎尊所在的淮河中遊地區,其使用年代的下限與“虎噬人”卣的年代相近。

多數學者相信此紋飾上的人代表巫師,反映宗教活動中與獸進行祭祀活動的場景[28]。與此紋飾相關的龍虎尊、泉屋博古館藏青銅人面像鼓以及甯鄉銅器群中的一對卣分别代表着不同區域的發展高峰,亦展現了與此紋飾相關的宗教思想曾于相關區域流傳,而其發展與北方商文化是平行的。長江流域地區尚未發現如商文化般龐大的文明體系,但從出土青銅器的特征能看出,從淮河流域至長江中遊地區,以及長江上遊和漢水上遊部分地區内的各個青銅文化曾利用包括交換青銅器、互相借鑒紋飾設計等方式建立了聯系,最晚于殷墟文化二期或稍于前已形成了一個雖不緊密但在地理規模上很龐大的文化圈。在世界各大文明發展的過程中,這種情況是比較罕見的。

三、西周青銅器中出現的人獸結合形象與其地域分布

進入西周時期,人獸結合類紋飾的造型出現了較明顯的變化,造型相對統一,且幾乎隻套用在青銅車器和兵器之上,在不同地區出土的西周早期墓葬中均有發現[29]。大英博物館收藏的青銅車馬器高約20厘米(圖九),下半部已殘,紋飾不清,但上半部仍保留了跪坐小人,頭頂呈撲噬狀的老虎,其前腭緊套着人頭[30]。其他例子則常見于青銅軏之上,也是人披戴了獸面形帽子的造型(圖一〇)[31]。獸面多沿用商式青銅器的設計,但人面沒有固定特征,可見西周青銅工匠在使用此類紋飾時,很有可能僅在模仿當時與操作馬車、參戰相關的某階層或某群體。

陝西寶雞家莊一号車馬坑出土的青銅軏(圖一一)[32],保留了較多有關此類“人群”資訊。此人前額剃光,頭發長度過肩,往後梳成尖椎形;身穿長袖上衣、長褲,配寬腰帶,上衣背面有兩頭對稱的回首鹿紋,腰帶有一排整齊的菱格紋圖案,衣袖和褲管各有兩道幼細的刻畫紋環帶作為裝飾,他的尖頭短靴似暗示其來自草原地區。

弗利爾美術館收藏的西周早期青銅刀,也找到人獸結合的紋飾(圖一二,1)[33]。刀長45厘米,刀背之上的龍口張開,往下緊套人首。與前述例子明顯不同的地方是,人頭改以側視的方式呈現,發型也首見,左右兩側剃光,中間束起向後梳直,在後腦位置結成一小球,戴羽冠,雙腿屈曲,蹲踞在另一龍頭之上。據弗利爾美術館的記錄,此刀于河南浚縣(即今鶴壁市)辛村出土。2014年,鶴壁市淇濱區西周M2墓出土有類似“獸噬人”紋飾的半環形青銅钺(圖一二,2),人的頭發往上揚起,像在飛馳之中[34]。

在西周初期,此類紋飾的使用出現了幾項較重要的變化,可歸納如下:人獸結合類紋飾尚未見于西周青銅容器,反而大量使用于車馬器、兵器之上,且傳播甚廣;此類紋飾上人的形象很有可能寫實地反映新近遷移入之前商文化區域的族群;在河南三門峽虢國墓地出土的M1∶21車軎上(圖一三),人頭被隐藏在錐形軏飾之内,其手法與弗利爾美術館藏的晚商青銅觥足上所見十分相似,綜合同年代的青銅軏鑄造工藝來看,周人使用人獸結合類紋飾的手法比較接近殷墟文化的做法。

古代中國青銅器上的紋飾常被稱為“母題”,源自英文“motif”一詞[35]。據《漢語大詞典》載,朱自清是較早提出此詞的翻譯并讨論其含義的學者,其《中國歌謠》雲:有許多大同小異的大同的地方是他們的本旨,在文學的術語上叫做“母題”(motif);小異的地方是随時添上的枝葉細節[36]。可見紋飾可細分為兩類:第一類是“母題”,是經過多年實踐和沉澱下來的藝術題材,不易出現突變式的改動,各個文化皆有[37];第二類是相對一般性的圖案,非主流,較易随着年代、地域或文化交流等因素而産生改變[38]。人獸結合紋飾持續出現于商、西周時期各個區域的青銅文化,但是殷墟文化顯然未曾大規模使用,而淮河流域以南地區對其關注度相對較高,在較長的時間内嘗試将其融入到高度發展的青銅工藝之中,說明此類紋飾的重要性。進入西周以後,各地套用此母題的器類改變了,也加入了形象鮮明的個體,周人對此紋飾的了解似尚有一套自身的說法。人獸結合紋飾見證了從商後期至西周初期跨地域、跨文化的交流,為研究商周文明吸收外來文化的方式提供重要訊息。

四、餘論

在許多古文明的早期發展階段,人獸互動是常用的母題[39](圖一四)。現藏于大英博物館的雙獸人像石盒,傳于伊朗巴格達東部的哈法耶赫城出土,年代約為前2600年,盒上圖案描繪女人左右伸手掌控蛇、獸,相信是當時女巫師的形象[40]。伊朗西部盧裡斯坦地區出土的青銅器群,年代為公元前1000~600年之間,保留了大量男性駕馭動物的圖像,學界俗稱其為“動物主人”,相信與草原地區引入的薩滿宗教思想有關[41]。李學勤引述美國學者福萊瑟(Douglas Fraser)的北美民族學調查資料,指出人被熊或虎獸吞食的造型是印弟安人常用的圖騰,寓意與猛獸結合并在重生中獲得新的、更龐大的自然力量[42]。時至今日,在北美洲原住民群體[43]和太平洋地區的波利尼西亞人[44]中,仍有大量傳統藝術作品使用人獸或人鳥結合圖像。可見,此類紋飾是古代人類面對自然能力而産生的共同反應。前文補充了一些中國早期青銅時代在這方面的研究資料,需要指出的是,題材雖然相同,但是文化、族屬的印記往往展現在紋飾設計使用的細節之中,是考古學研究中不可缺失的環節。

(作者:黎婉欣,北京大學中國考古學研究中心;北京大學考古文博學院。另此處省略注釋,完整版請查《江漢考古》2021年第2期)

責編:段姝杉

稽核:方 勤

陳麗新

——版權聲明——