钱江晚报·小时新闻见习记者 刘玉涵

12月26日上午,2021年度浙江考古重要发现结果终于揭晓。

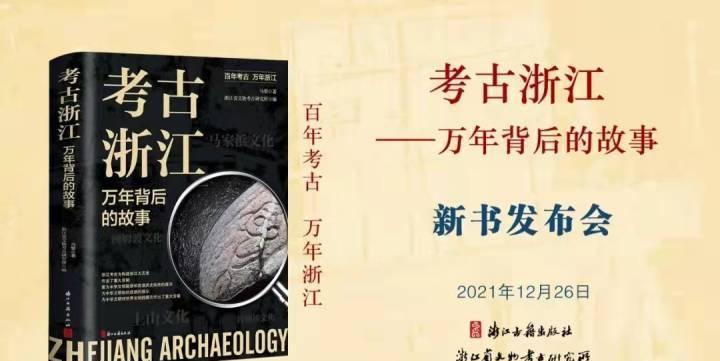

而与此同时,《考古浙江——万年背后的故事》新书发布会也在浙江文物考古研究所举行。

这本新书的作者正是我的同行、钱江晚报记者马黎。

常看考古报道的读者朋友们对于这个名字一定不陌生,马黎已经在考古领域深耕了十年,透物见人,不断将浙江考古、浙江考古人的好故事生动地呈现在读者面前。

此前她已在繁忙的日常工作之余,出版了《一小铲和五千年——考古记者眼中的良渚》和《看见5000年——良渚王国记事》两册图书,讲述她眼中的五千年良渚,后者还获得了2020年度“中国好书”和2020年“春风悦读榜”浙版好书奖。

马黎在新书发布会现场

那么,在中国考古的第一个百年,这本《考古浙江——万年背后的故事》又讲述了怎样的考古故事呢?

顾名思义,这本书用24篇新闻报道描述了浙江考古的人和事,展示了浙江省多项重要考古的具体过程。

浙江省文物考古研究所副所长郑嘉励介绍说:“这本书的主要意义,是国内第一次有人围绕一个省(或一个区域)的近十年的考古工作,从史前遗址,到明清墓葬,从庙堂之高,到江湖之远,形成了有系统的、成规模的考古讲述。”

郑嘉励发言

他讲到,书中的24篇文章,既是24个类型和角度不同的考古故事,更是24种“讲好考古故事”的可供讨论的样本。而这套样本,是由浙江文物考古工作者与文化记者马黎共同完成的。

无论是蜚声遐迩的“10000年上山”“5000年良渚”“1000年南宋”,还是默默无闻的瓦窑里遗址、坦头窑址、海塘遗迹,通过这本书,读者可以感受到考古人员的丰满形象、发掘背后的丰富故事和浙江深藏的丰厚底蕴。

《考古浙江——万年背后的故事》

中国现代考古学从1921年的仰韶村出发,如今走过了一百年的风雨历程。

而浙江考古在1936年起步,从余杭良渚人施昕更主持对良渚遗址进行正式的田野考古发掘开始,浙江考古也已深耕细作八十余年。

从万年上山到千年宋韵,浙江考古填补了浙江百万年旧石器时代的空白,建立起自万年上山文化至青铜时代考古学文化谱系和年代。

《考古浙江——万年背后的故事》,这本由浙江省文物考古研究所主编、汇集考古记者马黎十年间深度报道的文集,既是对浙江考古成就的记录,更是对中国考古百年的献礼。

马黎在考古发掘现场

从2019年起,马黎已经出版了三本普及类考古读物。这样的“高产”背后,是日复一日、年复一年的积累。

2012年,马黎进入《钱江晚报》做文化记者,跑的第一条新闻就是良渚考古——记录余杭玉架山史前聚落遗址评上年度全国十大考古新发现的事件。

那年4月18日,她第一次前往考古工地,从此与良渚、与考古结下不解之缘。

十年间,马黎深入考古第一线,在浙江省内几乎每个考古工地都留下了脚印;采访一线考古学家、获取考古工作的第一手资料,再准确、迅速地进行报道。

借由她的文字,神秘的发掘现场、静默的出土器物、谦逊的考古人员、有趣的历史知识从幕后走向了台前,逐渐被广大读者所知。

在多年的跟踪采访下,马黎已经成为刘斌、王明达、王宁远等浙江省著名考古学家亲近的朋友。

他们愿意与马黎交流,因为他们知道,她能够听懂考古人的专业讲述、明白发现的意义,同时她也深知考古人的甘苦。于是每每有新发现,他们都会第一个想到要告诉她。

马黎和考古队员一起做良渚古城铺底垫石的研究课题

2020年,《看见5000年——良渚王国记事》一书出版。马黎以记者的身份,深入浅出地向读者展示了良渚文明的方方面面,技术了良渚考古一路走来的历程。

这本书一出版,就受到文化界、考古界大咖们的打call:

在这次的新书发布会上,浙江古籍出版社社长王旭斌说:“马黎不只是以旁观者的角度记录了每一个瞬间,更是从参与者、体验者、传播者的角度讲述了浙江考古人不为人知的一面。”

在他看来,《考古浙江》讲述了一万年背后考古的故事,也讲述了浙江的故事,更是讲述了中国故事。

王旭斌发言

更多的精彩故事,就让我们去书中寻找吧!

本文为钱江晚报原创作品,未经许可,禁止转载、复制、摘编、改写及进行网络传播等一切作品版权使用行为,否则本报将循司法途径追究侵权人的法律责任。