最近

世博园内又多了一处宝藏之地

这处宝藏地与一位82岁的老先生有关

这位被誉为

“中国植物科学画第一人”的老先生

一辈子坚持为自然万物画像

让云南丰富的生物多样性

得到了最具象、最温暖的呈现

他就是曾孝濂

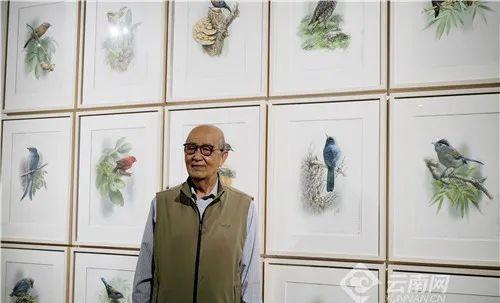

曾孝濂在CGK的“一花一鸟一世界”个展现场

12月初

曾孝濂美术馆面对公众开放

它成全了大众与曾孝濂

人与自然和谐共存的

艺术创作理念的无限临近

曾孝濂美术馆

曾孝濂美术馆位于世博园的巴基斯坦园和越南园的原址,占地面积1300平方米,其中主展厅在巴基斯坦园的基础上进行修缮和改造。美术馆以大面积的白色为主色调,配以极具异域风情的地砖、立柱、装潢。“云南的父老乡亲想看看就看看,也是对我的作品找个归宿。”在此前面对媒体采访时,曾孝濂说道。

“展厅有四个各具特色的花园,分别是旷野、田野、乡野和莳野。”曾孝濂美术馆运营办公室负责人周志坚向记者介绍。

曾孝濂美术馆入口处就是旷野花园。中心草坪上是利用原巴基斯坦园喷泉石搭建成的艺术家装置,外围以雪松和香柏为衬,空而宽阔,引人遐想。

步入馆内,首先映入眼帘的就是巨大的热带雨林景观——一段枯柳树干被拆解悬空,每一段树干上都寄植着兰科、蕨类、石松、地衣共生的植物群落,共同呈现出西双版纳雨林最具代表性的“空中花园”。其下荟萃了西双版纳雨林中的明星物种:老虎须、巨型鸟巢蕨、兜兰、天南星科、姜科、棕榈科等形态各异、色彩纷呈。

曾孝濂曾说,为植物志画插图占据了自己生命的80%,他所画的博物画加起来有2000多张,反映物种的形态特征,或者物种与物种间的关系、物种与环境的关系。在画的过程中,他也慢慢加深了对大自然的认知,深切体悟到,作为自然的一分子,人类应该敬畏自然、顺应自然、回归自然。

李熙临 摄

而在热带雨林景观的四周,曾孝濂的花鸟画或悬挂壁上或展于柜中,鲜活的植物与曾孝濂的自然笔触相呼应。以自然激发艺术,用艺术丰富自然。

馆内的热带雨林景观与画作相映成趣

美术馆还结合曾孝濂的《云南鸟》《云南花》等作品,特别设计了田野和乡野两个花园。

田野花园集中密植了观赏草和花卉,将结合曾孝濓的鸟类作品布展,模拟营造出田野五谷丰饶,百鸟欢腾的景象。

乡野花园种植了杜鹃花、山茶花、鸡蛋花、绣球花等花卉植物,待花期一到,这里将百花齐放、姹紫嫣红。

“这个展厅是在巴基斯坦园基础上做了一个圆形构架,圆形的玻璃取景框背后是我们专门种植的观赏性花草,明年开花的时候会特别好看。”周志坚说。顺着圆形展厅,曾孝濂的花鸟画分别被放置在四周。圆形取景框背后有定植和预埋的各品种高原野花种子,将逐渐呈现出野性自然的 “四季荒野之境”。

曾孝濂所绘的邮票

花园内鲜花盛开

在隔壁的越南园,美术馆则在保留越南风情建筑的基础上,将其改造成为了休闲活动区,设置有咖啡馆、曾孝濂工作室和艺术商店。

异域风情的立柱和地砖让美术馆别具一格

目前,曾孝濂美术馆还处于试营业期间,展出有曾孝濂的花鸟画作和手稿30多件。预计明年,曾孝濂美术馆将正式对外开放,届时除了展出画作数量将更丰富外,还将陆续开展各类艺术和科普类的讲座等。

历时30余年参与编纂《中国植物志》

已发表各类科学著作插图2000余幅

设计《杜鹃花》《绿绒蒿》

《中国鸟》等九套邮票

又画了100幅花、100幅鸟

……

从1958年进入

中科院昆明植物研究所开始

曾孝濂再也没有搁下过画笔

“小时候的爱好竟然成了一辈子的事业,

我很幸运。”

曾孝濂感慨道

这段与植物画的情缘

一续就是60年

“无一花无出处,无一叶无根据”

1958年,高中毕业的曾孝濂进入中科院昆明植物研究所,职务是见习绘图员。“主流派画家批评谁画得不好,会说你画得跟标本似的;可对植物科学画来说,画标本却是最基本的要求。”曾孝濂说,为了完成《中国植物志》的插图,不少美院的学生被抽调来;但植物科学画的严谨,让很多学生打了退堂鼓,反倒是像曾孝濂这样的植物科学画爱好者坚持了下来……

“其实植物科学画比工笔画更难,一朵花是5个雄蕊还是6个雄蕊?这个不能画错。没有植物学知识做支撑,容易出错。”曾孝濂说,植物科学画必须要做到“无一花无出处,无一叶无根据”。

最初,植物志插画一般是对照腊叶标本临摹的黑白线描图,但年轻的曾孝濂认为,插图不仅要画对,也要到大自然里写生,否则没有生命力。“所里领导和专家知道这意味着交稿时间会延长,却还是支持了我的建议。”曾孝濂说,当时在昆明植物园,为了跟花的自然衰败抢时间,他常常一整个上午不吃不喝、不上厕所,全神贯注搞创作。他每画一张画都先用铅笔打草稿,再给植物学家看,确认后才用钢笔着墨。这样大概持续了好几个月,曾孝濂画彩画的能力比早期参加工作时高了一大截。

“每张画都不完美,但到现场画得会好一些”

退休后,曾孝濂依然想要最大限度地利用时间,继续用画笔描绘自然。按照他最初的想法,他要画100幅花、100幅鸟,还要画100幅兽类。前两项已“交了作业”,第三项曾孝濂选择了放弃。“自然界中很难找到100种兽类安静地待在那里让我画,动物园里的兽类,总让我觉得少了些生命力。”曾孝濂说。

曾孝濂 《云南山茶花》

画了60多年植物科学画,曾孝濂有自己的坚守。“不能为了好看,故意画错。每张画都不完美,但到现场画得会好一些。”曾孝濂说,没到现场,就没有生物在自然界中的第一印象,那种生命的状态就无法感受到。“那种感觉会引导着我的整个绘画过程。”曾孝濂说自己有“强迫症”,画植物一定是先看照片,对植物有了表象认识后,再去原产地观察植物的生长,拿到标本后进行全面解剖……

并非所有的现场都那么容易抵达。为了画好绿绒蒿,曾孝濂爬上海拔4700米的白马雪山,在缺氧的状态下完成了画作。“没有到过那个环境,就见不到真正的绿绒蒿。那种生命的神奇,不到现场是感受不出来的。”

野外写生和采集标本的艰辛超乎人们的想象,与蚂蚁、蚂蟥、马蜂、马路虱子的“亲密接触”更是常事。有次采集标本回来,曾孝濂就觉得身体不对劲,可由于太累倒头就睡着了;第二天醒来才发现,身上很多地方与被单粘在一起了,一数足足有42个血块。“那是我被蚂蟥咬得最多的一次。”别人听了往往惊讶,可曾孝濂却带着微笑,仿佛在讲述自己的幸福往事。

曾孝濂 《滇重楼》

野外写生最危险的是遇到蛇。有次野外科考遇到了呈攻击状态的眼镜蛇,曾孝濂没躲,反而拿出相机拍下了那一瞬间。“事后同伴说,离那里最近的医院足足有两个小时,要是被咬了,后果不堪设想……”

“我想用画笔讴歌自然,让更多人来关注自然”

如今,植物科学画可以用电脑合成,但曾孝濂依然认为手绘不可替代。“用电脑做出来的画,终究是呆板生硬了一些。”现在,曾孝濂越来越多地从单纯地画生物转为画“生态”。“我想用画笔讴歌自然,让更多人来关注自然。”他说,“人类不是自然界的主宰,也不是旁观者,而是其中的一部分。”

曾孝濂说:“科学画的最高境界就是:在那儿,它就能迸发出生命的力量。我不期盼人人都喜欢这些画,但希望看画的人能关爱这些大自然里的生命。”他很喜欢陶行知的那首自勉诗:“人生天地间,各自有禀赋。为一大事来,做一大事去。”心怀对大自然最纯真最原始的关爱,画植物画、推广植物画,是曾孝濂这辈子唯一的“大事”。

除了创作,曾孝濂也会时不时地当评委、做讲座。“随着《中国植物志》编纂完成,我们这个行当的人,退休的退休,转行的转行,我想让更多的人认识和接触科学画这个画种。”这几年,不少参加比赛的画作让他耳目一新,年轻人的涌现让他仿佛看到了植物画的春天。“当下的年轻人有了更多审美诉求,能唤起更多人对大自然的认同感和亲切感。”

不过,曾孝濂有个信念:“不必要的社会活动,能少参加就少参加。”“画画的人,还是要靠画说话。”曾孝濂喜欢孤独,“孤独时能从大自然中学到更多。”

一花一鸟皆生命

一枝一叶总关情

曾孝濂说自己不奢望

人人都喜欢植物科学画

但愿看画的人能关爱

这些大自然里的生命。

“一辈子就画植物了,

我不孤独,我觉得很幸福!”

曾孝濂说

云南网(ID:yunnancn)综合自人民日报、新华社、云南网(记者 李熙临)

部分图片由曾孝濂美术馆提供

编辑:王茜婷