刘元凯传略

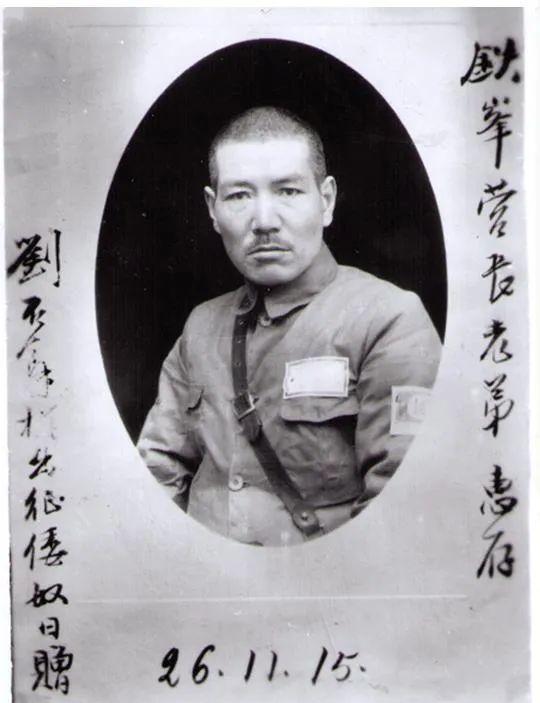

刘元凯(1889—1940),字石余,号畏因居士,武都蒲池人。1919年毕业于保定军官学校步科六期。初任陇东镇守使署军事教导团教官,继任甘肃督军公署亲军统部教练,1923年在甘肃陆军第一师任营长。1924年冯玉祥部刘郁芬督甘后,任国民军一二0师团长,后调正宁、文县县长。1931年任新编十四师第三旅旅长,嗣后,调任165师参谋长。

抗战爆发后,1937年11月15日,随部赴中条山前线途中罹患重病,医治无效,久病羸弱,遂辞职返里。晚岁创建武都佛教协会,首任会长。于1940年辞世。

一生清廉,恬静寡言。素习诗词,善书法,精鉴赏。时称“陇上文豪”。集汉碑数十种,均有题跋。其跋《西狭颂》“在武都属之成县乃磨崖书也,笔法多篆,汉字中最高古者,然非初学所宜也。” 跋《南石窟寺》碑“石窟寺碑在陇东泾州,民国五年出土于城西之山寺中,嗣经某知事觅得,乃移入城内之文庙。为之亭,题以跋,盖好古者與。九年,予行营驻泾州,因往观之,遂购一本。龙门造像诸品远不逮此,诚陇上珠宝也。” 跋《张迁碑》“灵庙碑并二爨碑均从此脱胎来,故摹魏者不可不究汉。盖篆楷之变隶为绍介,隶以汉代而大成。予常曰‘学书不学汉,乃皮相耳’”。有诗作,书法墨迹存世。《保定军校 千名将领录》、《武都县志》有传。

百年前,陇上学者刘元凯对

《西狭颂》之碑评

刘 可 通

东汉桓灵间,汉阳阿阳(今甘肃静宁属地)李翕,司牧莅政武都,柔嘉惟则,布化惟成。因道通梁、益之郡西阁道,缘壁立之山,临不测之溪,危难阻峻。为利行人,郡守乃谋划为之凿险架桥,改高即平,正曲广阨,人得夷途。时太守下之丞、掾、簿、曹等僚吏,为颂伯都之功德,即石摩崖,郡人仇靖为之挥翰遣词书丹。颂文文笔优美,其雄强之汉隶,朴浑高古,行气整肃,结体方正,笔法多篆,为成熟隶书之杰作。然随世易时移,郡治迁徙,狭道淹塞,其碑蔽于榛莽,历经魏晋、南北朝、隋、唐,近千年而伴以樵牧,不为世人知晓。迟至北宋,始有欧阳修《集古录》载人,及曾巩亲睹《西狭颂》拓片,锥指永叔“李翕”为“李会”之微疵,在《南丰集》之《元丰题跋》详作立论考证后,方为后世金石学家、书界学者所重,历代考证、碑论成果迭出,至清为盛。清代乾嘉书道中兴,考据盛行,金石篆隶碑版研究日趋深人,系统研究隶书者,将《西狭颂》归属“方正雄伟”一类。评《西狭颂》碑者,考释其文字者,甚夥。有清一代,较著者有翁方刚、包世臣、杨岘、杨守敬、康有为、方朔、徐树钧、梁启超等,诸前贤对《西狭颂》碑存环境、整体布局、结体、用笔风格等艺术特征,分别都作有评介。杨岘称“结体在篆隶之间”、“古而肆、虚而和”,杨守敬《评碑记》赞其“方整雄伟,首尾无一缺失,尤可宝也”,康有为《广艺舟双揖》谓其“疏宕”、“浑穆厚重”,方朔《枕经堂金石书画题跋》誉其“宽博遒古”,徐树钧《保鸭斋题跋》叹其“疏散俊逸,如风吹仙袂,飘飘云中,非复可以寻常蹊径探者,在汉隶中别饶意趣”,梁启超《碑贴跋》颂其“雄浑静穆,汉隶正则”,此皆方家言入肯綮之评。近代书家丁文隽《书法精论》指其“结字严整,气象嵯峨,此汉碑中之高浑者也”,亦确当之论。

碑学日隆,评者芸芸。然《西狭颂》摩崖所在甘肃、乃至故乡,则寂然未闻有地方学者之“碑评”,闻达于学界。(阶州邢澍之《金石文字辨异》涉有《西狭颂》碑文异字考辨,与孙星衍合编之《寰宇访碑录》仅载《西狭颂》摩崖全文。)此似西北、陇上、以至陇南,成为《西狭颂》摩崖碑研评史上的缺失和憾事。然事非如此,实则陇南边鄙非无好学独立之士,亦非甘肃学界忽近而贵远,第囿于所见,疏于检索,搜觅未及耳。检阅有关资料,余则散见陇人评《西狭颂》碑者,不乏其人。甘肃学者,清代则有武都吴鹏翱云逵、民国则有武都刘元凯石余、临洮张维鸿汀、天水冯国瑞仲翔。分别在《武阶备志》、“《西狭颂》碑拓题跋”、《陇右金石录》、《绛华楼诗集》中,载有诸贤或考证、或评碑之论,卓然灼见,可并跻大家之评。今文所涉者仅武都刘元凯“《西狭颂》碑拓题跋”之“碑评”,余且不论。

民国时期之刘元凯(1889—1940)字石余,号畏因居士,武都蒲池乡高家村人,世代书香门第,出身教育世家。祖父咸丰廪生,父亲光绪举人,均执教地方。自幼受良好教育,素习诗文、书法,颇有根柢。及长,投笔从戎,习业军事学校,后虽戎马倥偬,仍好笔翰,喜读秦汉碑版石刻,精鉴赏。每日临池不辍,洮石砚上,手刊“耕耘无税”以自励。为研习书法,收藏名家墨迹、汉魏碑帖、拓片亦精良。能就收藏整理之碑帖,题跋论碑,抒其见地。其题《孔宙碑》翦辑本诗云:“笔底玉珠见润圆,风流潇洒似曹全。八分于此开门径,孔庙当推第一编。”诗后题识曰:“余集汉碑十余种,唯季将碑风流潇洒,翩翩如佳公子。每当郁结不乐时,临风展读,神魂并爽。因知古人愈疯之文,非欺余也。”

民国11年,在兰州整理装订拓片,就《西狭颂》拓片剪辑本后题有:“《西狭颂》在武都属之成县,乃摩崖书也。笔法多篆。汉字中最高古者,然非初学所宜也。”此段隶书跋文,书法风格近乎清高翔书“送杨己君师金陵诗”笔意,而文简意丰,将西狭碑文载体所在位置,“在武都属之成县”,载体形式,“乃摩崖书也”,书体及书法特点是“高古”汉隶、“笔法多篆”,跋尾以临池《西狭颂》经验之谈——“然非初学所宜”而作结。

石余先生此精辟之论,理识玄奥,非积学有年、熟谙汉碑者所能道。诚民国时期陇上学者评《西狭颂》碑之仅见者。此论开邑人研评《西狭颂》之先河,在《西狭颂》碑评研究史上,当能奠定其应有之地位。

石余乡贤乃吾祖父,一生清廉,恬静寡言,晚喜魏碑《黑女志》,其诗文、墨迹亦有存世者。作为书家,其字外功夫学养亦博厚,时人以“陇上文豪”称誉(见《武都文史资料》樊执敬撰“武都佛教简况”)。

浪花岂能淘尽英雄。石余前贤处半封建、半殖民地旧中国,对清政府屈服外侮,丧权辱国,辄咄咄不平。青年遂萌壮志,投考军事学校,篆刻“鞭不让祖”印,以自策,后从戎抗侮。刘氏石余人文情怀亦如其学养,有其深厚家学渊源。其于1919年春,自保定军官学校毕业回甘,兰州同乡在五泉山设宴洗尘,遂即席赋《满江红》词,激励同仁。词云:

书剑旋来,金城柳、依依凝碧。问身世,情伤子野,苏季归色。万里飘零飞鲲化,十年结果有鸱赫。惟多情新雨洗车尘,慰征客。

风云会,他乡集。幽怀畅,愁如失。举杯心益壮,却忘头白。安得五泉齐化酒,愿成千手好杀贼。祝同仁努力竞前程,报酬国。

足见石余先生慷慨志节的报国热情,诵其词,想见其人,雄勃才气横溢,风骨铮铮,光彩照人。

中日甲午(1894)海战失利,乙未(1895)岁,签订不平等《马关条约》后,石余先生家父虽僻居桓上一隅执教,犹心怀天下,为之扼腕。欣闻国人刘永福奋力抗倭有捷,旋赋诗以庆:

闻刘渊亭厦门大捷

微致斯人出,苍生奈若何。

鱼雷翻海阔,贼胆落奴倭。

韬略休公瑾,指挥失伏波。

阿谁谋上国,割地请求和。

可见刘氏一门,后学不独能风雅有继,报国热情,亦承先祖而来,“以天下国家计”宜允是其家风。

旧中国甘肃军阀混战,战乱频仍,兵连祸结,时局动荡,1929年,石余先生因不满刘郁芬。刘怀恨伺机报复,这时他感到世情险恶,遂参禅读经,结缘佛教。1931年甘肃执政首领易人,新编14师师长鲁大昌,与他素有友谊,闻知他在兰闲居,特邀他在该师任职,石余对鲁诚意难却,慨然应邀。后因患病,久不见康复,极想自己诗中“室有诗书鱼不蠹,门无车马犬常眠”、“豆棚瓜架论新酒”的田园生活。

1938年,因病辞去165师少将参谋长之职,养病归里,精研佛法。在辞职归里前,曾有诗“雄心老去渐颓唐,醉卧洮州古战场。半夜起来闻铁笛,满天明月满天霜。”及“黄金不是千年业,红日难消两鬓霜”之兴感诗句。诗风沉郁悲壮,直造唐贤之室。吾先祖石余1940年去世,享年五十有一。《保定军校·千名将领录》、《武都县志》有传。

沧桑砺洗,余家文运兴衰亦关乎世运。历半个世纪,家藏秦汉碑拓已存无多,前蒙原甘肃省文联副主席、美协主席,现甘肃省书画研究院院长,八十有五高龄之陈伯希先生题签,《西狭摩崖石刻群研究》著者高君天佑出面筹资,影印家藏《西狭颂》拓片剪辑本。今撰文追述先祖“《西狭颂》碑拓题跋‘碑论’”昭世,使研究《西狭颂》者,一睹碑论跋文,或有知音抚卷兴叹而采择,吾则无遗珠之憾矣。

二〇〇七年九月九日

西狭颂拓片