千年儒风湘潭文庙

一一古代文庙文化略考

文/楚国良

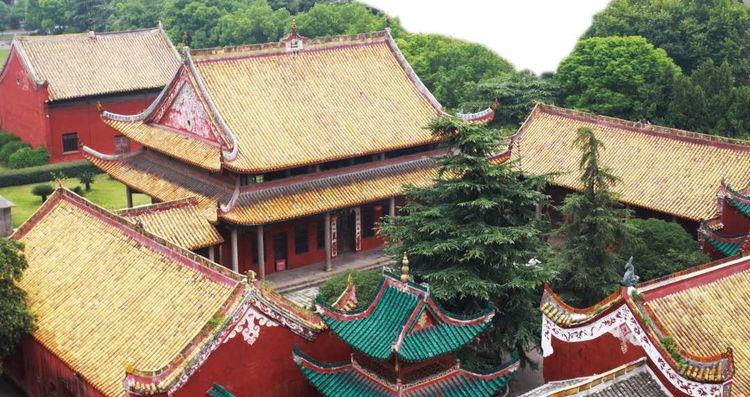

文庙主要用于祭祀孔子。殿前的坪称学坪,古代儒生常在此跳一种名为“八休舞”的舞蹈以来纪念孔子。自唐代以来,文庙就是地方州县的儒学教官衙署,每年举行春秋两度祭孔习礼大典。也是地方学宫的所在地,承担着弘扬儒家学说,传承中华民族文化的历史重任,湘潭文庙当然也不例外。作为过去的县学,它的教育以儒家为正统。而宋明理学正是儒家学说发展史上的最高阶段,湖湘学派作为理学的一大宗,也是儒学正统。因此,湘潭文庙里的教育始终以宋明理学和湖湘学派为根本。现在,湘潭文庙因其独特的建筑、精巧的雕刻和悠久的历史而被列为湖南省重点文物保护单位。

2021年I2月13日,当年求学之地,今湖南科技大学文庙文化研究中心暨文庙管理服务处挂牌成立。始建于南宋绍兴初年的湘潭文庙修建又开始了。湘潭文庙必将成为文化之庙,文明之庙,文学之庙。本文重点就文庙文化的历史变迁与遗产价值加以概述,肤浅之处诚望专家赐教。

一一题记

一、文庙名字的由来和历史变迁

文庙,是纪念和祭祀我国伟大思想家、政治家、教育家孔子的祠庙建筑,在历代王朝更迭中又被称作文庙、夫子庙、至圣庙、先师庙、先圣庙、文宣王庙,尤以“文庙”之名更为普遍。

中国最早且至今规格最大的曲阜孔庙修建于公元前478年,即孔子逝世的第二年。据《左传·哀公十六年》,在孔子逝世的第二年,鲁哀公将曲阜的孔子故居三间辟为收藏他生前的衣冠琴车书等的场所,并派兵卒守护,一年四节予以祭祀,建筑规模和内容都非常简朴。到了汉高祖刘邦于公元前195年12月自淮南还途经鲁地时,亲自以太牢(猪牛羊三牲)之礼祭祀孔子,开创了帝王祭孔的先河。

后汉武帝采纳“罢黜百家、独尊儒术”的文化政策,儒家学说成为显学,在中国古代社会开始居于正统地位,于是祭孔活动也倍受统治者的重视,成为国家不可缺少的常典,扩建孔庙之风随之兴起,经历了宋元明清四代的扩修,到了清代已发展到九进院落,占地327.5亩,殿宇466间。巍峨雄伟的大成殿与故宫的太和殿、岱庙的天贶殿并称东方三大殿。

北魏孝文帝太和十三年(公元489年),在当时的首都平城(今山西大同)建立了第一座位于京城的孔庙,然后各郡、县大力修庙祀孔。

唐朝贞观四年(公元630年),太宗下诏:“天下学皆各立周、孔庙。”自此孔庙遍及各地。

南宋高宗建炎二年(公元1128年),衍圣公孔端友奉孔子及夫人亓官氏画像南下,宋高宗赐其安居于浙江衢州,1253年建立孔氏家庙,即所谓“南宗孔庙”。

蒙古元朝在平定西南完成统一后,大尊儒术,要以文来治理国家,14世纪元世祖忽必烈下令袭历代旧典,命人在当时的都城北京修建宣圣庙。元成宗大德十年(公元1306年)在京师正式修建孔子庙。

明朝洪武二十六年(公元1393年),朝廷颁发“大成乐”专祀孔子。成化十三年(公元1477年),增祭孔乐舞为八佾,加笾、豆为十二,扩大规格祭祀。

二、文庙文化遗产价值构成

外教的传入与本土固有文化的撞击与融合,在保存自己基本特征外,文庙建筑具有较强的外来文化包容性,塑像和壁画的出现,即反映出文庙建筑对于佛教文化的包含与吸收,为文庙注入了新的血液。建筑中的每一门、坊、亭、殿,匾额、楹联,造像、礼乐、祭器,这种中国独有的建筑文化表现形式和浓重的民族风格,饱含着丰厚的传统文化积淀和人文精神。

(一)历史研究价值

历史研究价值是指文庙这种文化遗产作为历史上的客观存在而反映出的与其自身密切相关的历史进程中的社会政治、思想、文化等各个方面的相关信息,这些信息能够帮助我们认识一个群体的文化史或一个地区的发展史的相关方面,从而达到真实还原历史的目的。

中国文庙见证了中国两千多年封建社会发展的历程,它已经成为中华民族物质财富和精神财富的一种复合载体。在各地文庙的发展史上,都留下了丰富的历史遗存和历史资料,如碑刻、匾额、楹联、诗词歌赋、造像雕塑等,这些遗存和资料包含着大量有价值的历史信息。中国文庙是中国儒学发展和儒学传播的重要见证和象征,是古代文化道德教育的重要场所,同时又是古代先儒先贤及地方名人的纪念馆,是以中国传统建筑艺术为代表的综合艺术形式的集中体现。通过对有关文庙所保存的历史信息进行挖掘、整理和研究,可以了解到各地文庙建筑与祭孔活动的兴衰,透视中国封建时代中央和地方政治、经济及文化发展的状况,对儒家乃至中国古代思想文化的发展演变进行深入的探讨,并能够通过这些研究和探讨,达到部分或完整地还原历史真实的目的。

(二)审美和艺术价值

审美和艺术价值是指文庙这种文化遗产作为历史上的客观存在而在其建筑设计构造、建筑情调、装饰装潢等方面带给人们精神上或情绪上的审美感染力,或者是它所展示的特殊的设计、风格、艺术上的进步和高水准的技艺。中华民族的祖先从开始建造房屋以来,在漫长的历史时期中形成了民族特有的审美情结,创造了灿烂辉煌的建筑艺术成就。

1、中国文庙的建筑美

中国文庙在建筑形制上,均以曲阜孔庙作为范本,遵从了我国传统建筑群中贯轴线,左右对称的原则,布局严谨规范。文庙的固有建筑组成如棂星门、泮池、大成门、大成殿、东西两庑、尊经阁、明伦堂、崇圣祠、乡贤祠、名宦祠等,无一不是严整有序、庄重神圣,是我国古代劳动人民建筑艺术的集中体现。文庙的建筑在形式上主要有门、坊、殿、庑、堂、阁、亭等,这些建筑形式各具特色,和谐共存,共同构成了中国文庙丰富多彩的建筑外形美。同时,中国文庙内建筑众多,形态各异,在建筑组合上具有明晰的序列节奏,主从分明、层次井然,整个建筑参差有致,严谨有序,形成了流畅有序的建筑布局,具有强烈的建筑布局美。

2、中国文庙丰富的艺术形式美

中国文庙除了具有庄严肃穆、造型优美的各式建筑,同时还具有其他丰富的艺术形式,诸如雕塑、雕刻、匾联、园林植物等,这些丰富多样的艺术形式共同营造了中国文庙的浓厚艺术美。如曲阜孔庙中的雕刻是中国石雕艺术的上品,尤其是大成殿的石柱雕龙,更是石雕艺术的佳作。而碑刻和匾额更是中国文庙中最为多见的文物珍品,各地文庙在建立、修缮、祭祀的过程中,都留下了许多碑刻和匾额。诸如曲阜孔庙、北京国子监孔庙、苏州文庙等都拥有价值极高的各类碑刻。匾额也是文庙丰富的艺术形式中的重要组成部分,从各地文庙所拥有的碑刻和匾额的书法艺术看,各种字体兼备,各具特色,也同样是书法艺术中具有极高价值的珍品。同时,文庙内具有丰富的园林植物,多植柏树及槐树,其古朴典雅、历史悠久的植物资源成为构成中国文庙审美艺术氛围不可缺少的一部分。

3、中国文庙的文化内涵美

中国文庙是儒家文化的物化象征,是蕴含着中华文明的物质和精神文化的特殊载体,其中的一砖一瓦、一草一木都体现了丰富的文化内涵。从文庙内建筑的名称来看,每个单体建筑物名称和构成都有典可据,具有非常深刻的文化内涵,如“金声玉振”坊、“棂星”门、“大成”殿、“明伦”堂,都体现了儒家文化对其建筑文化的浸润。文庙中丰富的碑刻题记,是记载了儒家文化的实物载体。而独具文化特色的祭孔乐舞和礼仪更是乐、歌、舞三位一体的综合艺术。祭孔乐源于孔子所推崇的“韶”乐,古朴纯正、典雅悠扬,其舞姿刚劲舒展,具有舞蹈之美,祭孔礼仪场面宏大,古朴娴静,庄严肃穆的祭孔气氛与整个文庙形成了完美的艺术统一。总之,中国文庙内的各种组成元素贯通融合,共同构成了中国文庙之古朴典雅的文化内涵美。

(三)科学研究价值

科学研究价值是指文庙这种文化遗产作为历史上的客观存在所能够给人类提供重要的、有价值的科学知识和信息。中国文庙内所具有的丰富的建筑、碑刻、雕塑、园林植物等资源,包含了从古到今大量的科学信息,在考古学、艺术学、生物学等各学科领域都具有不可多得的珍贵价值。文庙内严整有序的各类建筑是研究中国古代建筑及装饰技术的珍贵样本,其丰富的碑刻、雕塑、匾额是研究中国古代雕塑和雕刻技艺及书法艺术的珍贵资料,而文庙内数量极多、历史悠久的古代植物又是生物学研究中不可多得的资源。同时,文庙在漫长的历史时期内不断被修缮、扩建及重建的历史事实,在客观上推动中国从古代到现代的建筑技艺及文物保护技术的进步方面具有不能抹煞的积极作用。

(四)文化传承和文化认同价值

文化传承和文化认同价值是指文庙这种文化遗产作为历史上的客观存在所能够体现出的中华民族在长期历史发展进程中所积淀而形成的特有的文化基因和精神特质,这种文化基因和精神特质通过文庙这种载体得以代代传承,标志了一个群体的文化认同感,并至今深深影响着当代社会。

三、湘潭文庙的前世今生

提到湘潭,人们马上会想到一代伟人毛泽东、开国元勋彭德怀、文化名人齐白石、晚清重臣曾国藩。作为历史上的“米市药都”,湘潭是明清以来湖南商业最发达的地区之一。湘潭水运昌盛,有“一江两岸十八总”之称,北宋欧阳修在《湘潭新修药师佛殿记》曾记录了湘潭城市与水运的繁盛。不仅如此,湘潭还是湖湘学派的发源地,是农民运动等革命活动的重要据点。湘潭为什么会如此人杰地灵、物华天宝?也许在了解了湘潭文庙,知晓其中的文化底蕴和文庙古训后能够帮助我们找到答案。

文庙也叫孔庙,是祭祀孔子的专门场所。湘潭文庙建于南宋绍兴初年,原址在旧城小东门的旁边,元至正十四年(1354)毁于兵火,明洪武二年(1369)重建于旧城区的城正街,即今天的现址。庙宇由奎星门、泮池、牌楼、大成门、大成殿、四贤祠、崇圣殿、钟鼓亭等组成。明洪武十六年(1383)、正德十一年(1516)年间修缮扩建,明末再度毁于战火。清顺治九年(1652)重修。嘉庆、道光、咸丰、光绪、宣统及民国3年(1914)、民国36年(1947)和1983年,文庙又多次修葺,但规模越来越小,许多重要的殿宇没有得到恢复或重建,如奎星门、大明壁、泮池石坊、钟鼓楼等,还有那宽广的围墙都不复存在。

文庙最好看的是奎星门内的月形泮池,池周护以麻石栏杆。泮池附近有石坊三座,正南石坊匾额镌有“斯文在兹”四字,东西两坊贯通街衢。这些消失了的文物此刻仿若从典籍里走出,来到我的面前,我无言以对,唯有鞠躬以示恭敬。

虽然文庙多次毁于兵火,又多次重新修葺,在这个轨迹中百姓也好,学者也好,官方也好,谁都敬重孔子和他创造的思想学说。一个人永恒在岁月里,历史不能不肃然起敬,江山也是如此。

今天的文庙已经很小,只有大成门、大成殿、亚成殿和两座亭阁。尽管如此,红墙碧瓦和勾心斗角的梁檐依旧醒目。特别是大成殿坪前石阶上的玉龙石雕,鲜活的样子让我想起“叶公好龙”的故事,假如眼前的这条石龙是真龙,我一定不是叶公。我会和它说话,或者与它谈论孔子,或者与它举杯饮酒。石龙像是知晓我的心思,让它身旁两颗大柏树于风中歌唱,算是对我的回应。

大成门实际是庙门,东西两间屋子缄默无语,三张木门敞开胸怀,火南风穿门而过好像祭祀人流的涌进。正中间的木门很大,左右两扇略小。古时,每逢祭祀,文官下轿武官下马都从正门进去,一般人只能从两扇小门进去了。大成殿虽然陈旧,其伟岸的气势还是直冲牛斗。东西两个厢房与主殿极像今天高等学府的教室,长长的宽宽的,即使没有桌椅板凳,没有师生济济一堂,但似乎可闻先生的教书声和学子的呼吸声。殿内左右的两个亭阁文质彬彬的样子,就像孔子的学生,礼貌地恭迎着春夏秋冬和来来往往的季风。

亚成殿在大成殿身后的不远处,门窗极小殿身歪斜,丑陋的样子像是孔子的学生子羽。“子羽”很孤独,立于杂草丛中,任凭烈日的烤炙。孔子喜欢以言取人,也喜欢以貌取人。他的学生宰予口才极佳,相貌堂堂,深受孔子喜爱。而宰予十分懒惰,经常逃学睡懒觉,令孔子生气,骂其“朽木不可雕也”。子羽其貌不扬,孔子不喜欢他。而子羽勤奋好学,毕业后潜心办学,收了三百多个学生,深受学生们的爱戴。孔子知道后联想到宰予,不禁感慨万分:“以言取人,失之宰予。以貌取人,失之子羽。”

孔子的哲学思想“仁”,一直延续至今,其“君臣”思想也是一样。后来孟子在“仁”的基础上提出了“义”之说,于是“仁义”就成了儒学的核心。再后来,荀子对“君臣”思想作出反思,提出“水则载舟,水则覆舟”之论。这是儒学的进步,也是对统治阶级的一种警醒。警醒了吗?一只麻雀急速而过,眨眼便无影无踪。

孔子追求真理,周游列国宣传他的思想主张,直到老年也没有实现自己的理想。老了的他静下心来开办学府,把自己的政治哲学思想教给学生,让学生去实现自己未能实现的一切。“弟子三千,七十二贤”是孔子最好的收获。孔子才华横溢,他开的课程有礼、乐、射、御、书、数。按今天的说法,他应该是中国最早的社科院院长和博士生导师。尽管学术界说法不一,我还是倔强地认为《诗》是孔子收集整理的,《易》也是他作的注解。《诗》《书》《易》《礼》《春秋》作为儒家的经典,也是他率先倡导的。《论语》虽然是语录式体裁,那一问一答正如杜甫所云:“不废江河万古流”!

公元1044年,范仲淹奏请十大兴学育才改革方案,要求各个州县均须设学育才,史称“庆历兴学”。从此,湘潭建立了县学。公元1131年,宋高宗一纸诏书,将县学改为文庙。湘潭文庙作为当时的县学,它的教育以儒家为正统。而宋明理学正是儒家学说发展史上的最高阶段,湖湘学派作为理学的一大宗,也是儒学正统。湘潭文庙里的教育始终以宋明理学和湖湘学派为根本。湖湘学派在治学方面,以“康济时艰”为职志,重在匡世;在经世思想上,主张“通经致用”,注重践履,主张有的放矢地学习,在知行统一上下功夫;在教育上,则坚持把道德教育放在首位,认为教育的目的在于修身,主张以心性修养为根本,强调经世致用,体现了儒家“内圣外王”的传统思想。这些经世致用、实事求是的治学思想,力行践履、脚踏实地的实干作风,自强不息、敢为天下先的奋进精神,关注现实、忧国忧民的参政意识,对后世尤其是近现代湖南影响深远。

昭潭书院的原址也在区域内。书院创建于清康熙五十九年(1720年),乾隆八年(1743年)增建。书院既有完整的教育体系,也有极严格的治学纪律。书院对家境贫穷而好学上进的弟子不但不收受礼品,还发放助学金。书院还聘请学者名流来此主讲,一时名声大振。

昭潭书院与湘潭文庙相隔咫尺,自然对当时的县学影响至深。据《湘潭县志》记载,书院还承担了县学的很多教学任务,甚至于是县学的延续。因此,在这里学习的学生也无一例外地打上了湖湘学派的烙印。

1905年,科举考试废除,县学停办,但湘潭的现代教育还是以文庙为基地,如潭中女生部、湘潭简易师范等,“敢为人先,经世致用”的湖湘文化传统仍然影响深远。辛亥革命时期,以刘道一、秋瑾为代表的一批革命党人曾以文庙为秘密据点从事革命活动,现在文庙的旁边还有纪念民主革命先驱刘道一的烈士祠堂。后来,中共地下组织一直在文庙一带活动,直至湖南解放。

在后来的社会变革中,学坪变成了街道,昭潭书院也被拆除,只有文庙至今还在静静地屹立。1949年以来,文庙先后为湘北建设学院、湘潭师范专科学校、湘潭师范学院办学所在地。湖湘文化传承中的感人故事,仍然在这里随着千年文庙的历史代代相因。

今天的文庙,红墙黄瓦绿树蓝天,空旷而幽静,厚重而内蕴。漫步在老校园里,抚摩着历经千年风霜血雨的砖墙,曾经吟诵四书五经的书院,现在正成为先进思想文化和科学技术的传播地,历史和现实就这样恰到好处地承接,渊源绵长。千年文庙虽早无当年古柏森森,殿堂巍巍,香烟袅袅,古乐悠悠的儒学教化景象,但它却见证了湘北建设学院、湘潭师专、湘潭师院的变迁和今天湖南科技大学的飞速发展。