千年儒風湘潭文廟

一一古代文廟文化略考

文/楚國良

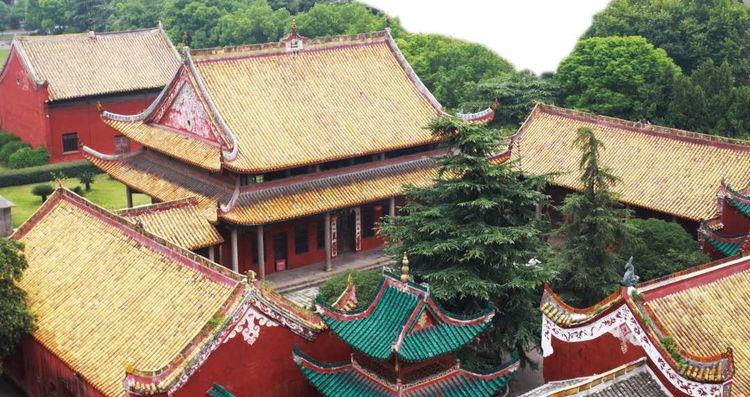

文廟主要用于祭祀孔子。殿前的坪稱學坪,古代儒生常在此跳一種名為“八休舞”的舞蹈以來紀念孔子。自唐代以來,文廟就是地方州縣的儒學教官衙署,每年舉行春秋兩度祭孔習禮大典。也是地方學宮的所在地,承擔着弘揚儒家學說,傳承中華民族文化的曆史重任,湘潭文廟當然也不例外。作為過去的縣學,它的教育以儒家為正統。而宋明理學正是儒家學說發展史上的最高階段,湖湘學派作為理學的一大宗,也是儒學正統。是以,湘潭文廟裡的教育始終以宋明理學和湖湘學派為根本。現在,湘潭文廟因其獨特的建築、精巧的雕刻和悠久的曆史而被列為湖南省重點文物保護機關。

2021年I2月13日,當年求學之地,今湖南科技大學文廟文化研究中心暨文廟管理服務處挂牌成立。始建于南宋紹興初年的湘潭文廟修建又開始了。湘潭文廟必将成為文化之廟,文明之廟,文學之廟。本文重點就文廟文化的曆史變遷與遺産價值加以概述,膚淺之處誠望專家賜教。

一一題記

一、文廟名字的由來和曆史變遷

文廟,是紀念和祭祀我國偉大思想家、政治家、教育家孔子的祠廟建築,在曆代王朝更疊中又被稱作文廟、夫子廟、至聖廟、先師廟、先聖廟、文宣王廟,尤以“文廟”之名更為普遍。

中國最早且至今規格最大的曲阜孔廟修建于公元前478年,即孔子逝世的第二年。據《左傳·哀公十六年》,在孔子逝世的第二年,魯哀公将曲阜的孔子故居三間辟為收藏他生前的衣冠琴車書等的場所,并派兵卒守護,一年四節予以祭祀,建築規模和内容都非常簡樸。到了漢高祖劉邦于公元前195年12月自淮南還途經魯地時,親自以太牢(豬牛羊三牲)之禮祭祀孔子,開創了帝王祭孔的先河。

後漢武帝采納“罷黜百家、獨尊儒術”的文化政策,儒家學說成為顯學,在中國古代社會開始居于正統地位,于是祭孔活動也倍受統治者的重視,成為國家不可缺少的常典,擴建孔廟之風随之興起,經曆了宋元明清四代的擴修,到了清代已發展到九進院落,占地327.5畝,殿宇466間。巍峨雄偉的大成殿與故宮的太和殿、岱廟的天贶殿并稱東方三大殿。

北魏孝文帝太和十三年(公元489年),在當時的首都平城(今山西大同)建立了第一座位于京城的孔廟,然後各郡、縣大力修廟祀孔。

唐朝貞觀四年(公元630年),太宗下诏:“天下學皆各立周、孔廟。”自此孔廟遍及各地。

南宋高宗建炎二年(公元1128年),衍聖公孔端友奉孔子及夫人亓官氏畫像南下,宋高宗賜其安居于浙江衢州,1253年建立孔氏家廟,即所謂“南宗孔廟”。

蒙古元朝在平定西南完成統一後,大尊儒術,要以文來治理國家,14世紀元世祖忽必烈下令襲曆代舊典,命人在當時的都城北京修建宣聖廟。元成宗大德十年(公元1306年)在京師正式修建孔子廟。

明朝洪武二十六年(公元1393年),朝廷頒發“大成樂”專祀孔子。成化十三年(公元1477年),增祭孔樂舞為八佾,加笾、豆為十二,擴大規格祭祀。

二、文廟文化遺産價值構成

外教的傳入與本土固有文化的撞擊與融合,在儲存自己基本特征外,文廟建築具有較強的外來文化包容性,塑像和壁畫的出現,即反映出文廟建築對于佛教文化的包含與吸收,為文廟注入了新的血液。建築中的每一門、坊、亭、殿,匾額、楹聯,造像、禮樂、祭器,這種中國獨有的建築文化表現形式和濃重的民族風格,飽含着豐厚的傳統文化積澱和人文精神。

(一)曆史研究價值

曆史研究價值是指文廟這種文化遺産作為曆史上的客觀存在而反映出的與其自身密切相關的曆史程序中的社會政治、思想、文化等各個方面的相關資訊,這些資訊能夠幫助我們認識一個群體的文化史或一個地區的發展史的相關方面,進而達到真實還原曆史的目的。

中國文廟見證了中國兩千多年封建社會發展的曆程,它已經成為中華民族物質财富和精神财富的一種複合載體。在各地文廟的發展史上,都留下了豐富的曆史遺存和曆史資料,如碑刻、匾額、楹聯、詩詞歌賦、造像雕塑等,這些遺存和資料包含着大量有價值的曆史資訊。中國文廟是中國儒學發展和儒學傳播的重要見證和象征,是古代文化道德教育的重要場所,同時又是古代先儒先賢及地方名人的紀念館,是以中國傳統建築藝術為代表的綜合藝術形式的集中展現。通過對有關文廟所儲存的曆史資訊進行挖掘、整理和研究,可以了解到各地文廟建築與祭孔活動的興衰,透視中國封建時代中央和地方政治、經濟及文化發展的狀況,對儒家乃至中國古代思想文化的發展演變進行深入的探讨,并能夠通過這些研究和探讨,達到部分或完整地還原曆史真實的目的。

(二)審美和藝術價值

審美和藝術價值是指文廟這種文化遺産作為曆史上的客觀存在而在其建築設計構造、建築情調、裝飾裝潢等方面帶給人們精神上或情緒上的審美感染力,或者是它所展示的特殊的設計、風格、藝術上的進步和高水準的技藝。中華民族的祖先從開始建造房屋以來,在漫長的曆史時期中形成了民族特有的審美情結,創造了燦爛輝煌的建築藝術成就。

1、中國文廟的建築美

中國文廟在建築形制上,均以曲阜孔廟作為範本,遵從了我國傳統建築群中貫軸線,左右對稱的原則,布局嚴謹規範。文廟的固有建築組成如棂星門、泮池、大成門、大成殿、東西兩庑、尊經閣、明倫堂、崇聖祠、鄉賢祠、名宦祠等,無一不是嚴整有序、莊重神聖,是我國古代勞動人民建築藝術的集中展現。文廟的建築在形式上主要有門、坊、殿、庑、堂、閣、亭等,這些建築形式各具特色,和諧共存,共同構成了中國文廟豐富多彩的建築外形美。同時,中國文廟内建築衆多,形态各異,在建築組合上具有明晰的序列節奏,主從分明、層次井然,整個建築參差有緻,嚴謹有序,形成了流暢有序的建築布局,具有強烈的建築布局美。

2、中國文廟豐富的藝術形式美

中國文廟除了具有莊嚴肅穆、造型優美的各式建築,同時還具有其他豐富的藝術形式,諸如雕塑、雕刻、匾聯、園林植物等,這些豐富多樣的藝術形式共同營造了中國文廟的濃厚藝術美。如曲阜孔廟中的雕刻是中國石雕藝術的上品,尤其是大成殿的石柱雕龍,更是石雕藝術的佳作。而碑刻和匾額更是中國文廟中最為多見的文物珍品,各地文廟在建立、修繕、祭祀的過程中,都留下了許多碑刻和匾額。諸如曲阜孔廟、北京國子監孔廟、蘇州文廟等都擁有價值極高的各類碑刻。匾額也是文廟豐富的藝術形式中的重要組成部分,從各地文廟所擁有的碑刻和匾額的書法藝術看,各種字型兼備,各具特色,也同樣是書法藝術中具有極高價值的珍品。同時,文廟内具有豐富的園林植物,多植柏樹及槐樹,其古樸典雅、曆史悠久的植物資源成為構成中國文廟審美藝術氛圍不可缺少的一部分。

3、中國文廟的文化内涵美

中國文廟是儒家文化的物化象征,是蘊含着中華文明的物質和精神文化的特殊載體,其中的一磚一瓦、一草一木都展現了豐富的文化内涵。從文廟内建築的名稱來看,每個單體建築物名稱和構成都有典可據,具有非常深刻的文化内涵,如“金聲玉振”坊、“棂星”門、“大成”殿、“明倫”堂,都展現了儒家文化對其建築文化的浸潤。文廟中豐富的碑刻題記,是記載了儒家文化的實物載體。而獨具文化特色的祭孔樂舞和禮儀更是樂、歌、舞三位一體的綜合藝術。祭孔樂源于孔子所推崇的“韶”樂,古樸純正、典雅悠揚,其舞姿剛勁舒展,具有舞蹈之美,祭孔禮儀場面宏大,古樸娴靜,莊嚴肅穆的祭孔氣氛與整個文廟形成了完美的藝術統一。總之,中國文廟内的各種組成元素貫通融合,共同構成了中國文廟之古樸典雅的文化内涵美。

(三)科學研究價值

科學研究價值是指文廟這種文化遺産作為曆史上的客觀存在所能夠給人類提供重要的、有價值的科學知識和資訊。中國文廟内所具有的豐富的建築、碑刻、雕塑、園林植物等資源,包含了從古到今大量的科學資訊,在考古學、藝術學、生物學等各學科領域都具有不可多得的珍貴價值。文廟内嚴整有序的各類建築是研究中國古代建築及裝飾技術的珍貴樣本,其豐富的碑刻、雕塑、匾額是研究中國古代雕塑和雕刻技藝及書法藝術的珍貴資料,而文廟内數量極多、曆史悠久的古代植物又是生物學研究中不可多得的資源。同時,文廟在漫長的曆史時期内不斷被修繕、擴建及重建的曆史事實,在客觀上推動中國從古代到現代的建築技藝及文物保護技術的進步方面具有不能抹煞的積極作用。

(四)文化傳承和文化認同價值

文化傳承和文化認同價值是指文廟這種文化遺産作為曆史上的客觀存在所能夠展現出的中華民族在長期曆史發展程序中所積澱而形成的特有的文化基因和精神特質,這種文化基因和精神特質通過文廟這種載體得以代代傳承,标志了一個群體的文化認同感,并至今深深影響着當代社會。

三、湘潭文廟的前世今生

提到湘潭,人們馬上會想到一代偉人毛澤東、開國元勳彭德懷、文化名人齊白石、晚清重臣曾國藩。作為曆史上的“米市藥都”,湘潭是明清以來湖南商業最發達的地區之一。湘潭水運昌盛,有“一江兩岸十八總”之稱,北宋歐陽修在《湘潭新修藥師佛殿記》曾記錄了湘潭城市與水運的繁盛。不僅如此,湘潭還是湖湘學派的發源地,是農民運動等革命活動的重要據點。湘潭為什麼會如此人傑地靈、物華天寶?也許在了解了湘潭文廟,知曉其中的文化底蘊和文廟古訓後能夠幫助我們找到答案。

文廟也叫孔廟,是祭祀孔子的專門場所。湘潭文廟建于南宋紹興初年,原址在舊城小東門的旁邊,元至正十四年(1354)毀于兵火,明洪武二年(1369)重建于舊城區的城正街,即今天的現址。廟宇由奎星門、泮池、牌樓、大成門、大成殿、四賢祠、崇聖殿、鐘鼓亭等組成。明洪武十六年(1383)、正德十一年(1516)年間修繕擴建,明末再度毀于戰火。清順治九年(1652)重修。嘉慶、道光、鹹豐、光緒、宣統及民國3年(1914)、民國36年(1947)和1983年,文廟又多次修葺,但規模越來越小,許多重要的殿宇沒有得到恢複或重建,如奎星門、大明壁、泮池石坊、鐘鼓樓等,還有那寬廣的圍牆都不複存在。

文廟最好看的是奎星門内的月形泮池,池周護以麻石欄杆。泮池附近有石坊三座,正南石坊匾額镌有“斯文在茲”四字,東西兩坊貫通街衢。這些消失了的文物此刻仿若從典籍裡走出,來到我的面前,我無言以對,唯有鞠躬以示恭敬。

雖然文廟多次毀于兵火,又多次重新修葺,在這個軌迹中百姓也好,學者也好,官方也好,誰都敬重孔子和他創造的思想學說。一個人永恒在歲月裡,曆史不能不肅然起敬,江山也是如此。

今天的文廟已經很小,隻有大成門、大成殿、亞成殿和兩座亭閣。盡管如此,紅牆碧瓦和勾心鬥角的梁檐依舊醒目。特别是大成殿坪前石階上的玉龍石雕,鮮活的樣子讓我想起“葉公好龍”的故事,假如眼前的這條石龍是真龍,我一定不是葉公。我會和它說話,或者與它談論孔子,或者與它舉杯飲酒。石龍像是知曉我的心思,讓它身旁兩顆大柏樹于風中歌唱,算是對我的回應。

大成門實際是廟門,東西兩間屋子緘默無語,三張木門敞開胸懷,火南風穿門而過好像祭祀人流的湧進。正中間的木門很大,左右兩扇略小。古時,每逢祭祀,文官下轎武官下馬都從正門進去,一般人隻能從兩扇小門進去了。大成殿雖然陳舊,其偉岸的氣勢還是直沖牛鬥。東西兩個廂房與主殿極像今天高等學府的教室,長長的寬寬的,即使沒有桌椅闆凳,沒有師生濟濟一堂,但似乎可聞先生的教書聲和學子的呼吸聲。殿内左右的兩個亭閣文質彬彬的樣子,就像孔子的學生,禮貌地恭迎着春夏秋冬和來來往往的季風。

亞成殿在大成殿身後的不遠處,門窗極小殿身歪斜,醜陋的樣子像是孔子的學生子羽。“子羽”很孤獨,立于雜草叢中,任憑烈日的烤炙。孔子喜歡以言取人,也喜歡以貌取人。他的學生宰予口才極佳,相貌堂堂,深受孔子喜愛。而宰予十分懶惰,經常逃學睡懶覺,令孔子生氣,罵其“朽木不可雕也”。子羽其貌不揚,孔子不喜歡他。而子羽勤奮好學,畢業後潛心辦學,收了三百多個學生,深受學生們的愛戴。孔子知道後聯想到宰予,不禁感慨萬分:“以言取人,失之宰予。以貌取人,失之子羽。”

孔子的哲學思想“仁”,一直延續至今,其“君臣”思想也是一樣。後來孟子在“仁”的基礎上提出了“義”之說,于是“仁義”就成了儒學的核心。再後來,荀子對“君臣”思想作出反思,提出“水則載舟,水則覆舟”之論。這是儒學的進步,也是對統治階級的一種警醒。警醒了嗎?一隻麻雀急速而過,眨眼便無影無蹤。

孔子追求真理,周遊列國宣傳他的思想主張,直到老年也沒有實作自己的理想。老了的他靜下心來開辦學府,把自己的政治哲學思想教給學生,讓學生去實作自己未能實作的一切。“弟子三千,七十二賢”是孔子最好的收獲。孔子才華橫溢,他開的課程有禮、樂、射、禦、書、數。按今天的說法,他應該是中國最早的社科院院長和博士生導師。盡管學術界說法不一,我還是倔強地認為《詩》是孔子收集整理的,《易》也是他作的注解。《詩》《書》《易》《禮》《春秋》作為儒家的經典,也是他率先倡導的。《論語》雖然是語錄式體裁,那一問一答正如杜甫所雲:“不廢江河萬古流”!

公元1044年,範仲淹奏請十大興學育才改革方案,要求各個州縣均須設學育才,史稱“慶曆興學”。從此,湘潭建立了縣學。公元1131年,宋高宗一紙诏書,将縣學改為文廟。湘潭文廟作為當時的縣學,它的教育以儒家為正統。而宋明理學正是儒家學說發展史上的最高階段,湖湘學派作為理學的一大宗,也是儒學正統。湘潭文廟裡的教育始終以宋明理學和湖湘學派為根本。湖湘學派在治學方面,以“康濟時艱”為職志,重在匡世;在經世思想上,主張“通經緻用”,注重踐履,主張有的放矢地學習,在知行統一上下功夫;在教育上,則堅持把道德教育放在首位,認為教育的目的在于修身,主張以心性修養為根本,強調經世緻用,展現了儒家“内聖外王”的傳統思想。這些經世緻用、實事求是的治學思想,力行踐履、腳踏實地的實幹作風,自強不息、敢為天下先的奮進精神,關注現實、憂國憂民的參政意識,對後世尤其是近現代湖南影響深遠。

昭潭書院的原址也在區域内。書院建立于清康熙五十九年(1720年),乾隆八年(1743年)增建。書院既有完整的教育體系,也有極嚴格的治學紀律。書院對家境貧窮而好學上進的弟子不但不收受禮品,還發放助學金。書院還聘請學者名流來此主講,一時名聲大振。

昭潭書院與湘潭文廟相隔咫尺,自然對當時的縣學影響至深。據《湘潭縣志》記載,書院還承擔了縣學的很多教學任務,甚至于是縣學的延續。是以,在這裡學習的學生也無一例外地打上了湖湘學派的烙印。

1905年,科舉考試廢除,縣學停辦,但湘潭的現代教育還是以文廟為基地,如潭中女生部、湘潭簡易師範等,“敢為人先,經世緻用”的湖湘文化傳統仍然影響深遠。辛亥革命時期,以劉道一、秋瑾為代表的一批革命黨人曾以文廟為秘密據點從事革命活動,現在文廟的旁邊還有紀念民主革命先驅劉道一的烈士祠堂。後來,中共地下組織一直在文廟一帶活動,直至湖南解放。

在後來的社會變革中,學坪變成了街道,昭潭書院也被拆除,隻有文廟至今還在靜靜地屹立。1949年以來,文廟先後為湘北建設學院、湘潭師範專科學校、湘潭師範學院辦學所在地。湖湘文化傳承中的感人故事,仍然在這裡随着千年文廟的曆史代代相因。

今天的文廟,紅牆黃瓦綠樹藍天,空曠而幽靜,厚重而内蘊。漫步在老校園裡,撫摩着曆經千年風霜血雨的磚牆,曾經吟誦四書五經的書院,現在正成為先進思想文化和科學技術的傳播地,曆史和現實就這樣恰到好處地承接,淵源綿長。千年文廟雖早無當年古柏森森,殿堂巍巍,香煙袅袅,古樂悠悠的儒學教化景象,但它卻見證了湘北建設學院、湘潭師專、湘潭師院的變遷和今天湖南科技大學的飛速發展。