江山一代人才出柜

读《菊编年史》有一种感觉

□ 陈伟

风和阳光明媚的下午,阳光明媚,透明。我坐在窗边,目光定格在窗台上的《菊城志》封面,那是画家李人民毅的菊花图:一连串的秋花静静地站在山石的边缘,固执、独立,仿佛在冷风中绽放了数千年。我的心不禁把书拿在手里,仔细读一读。

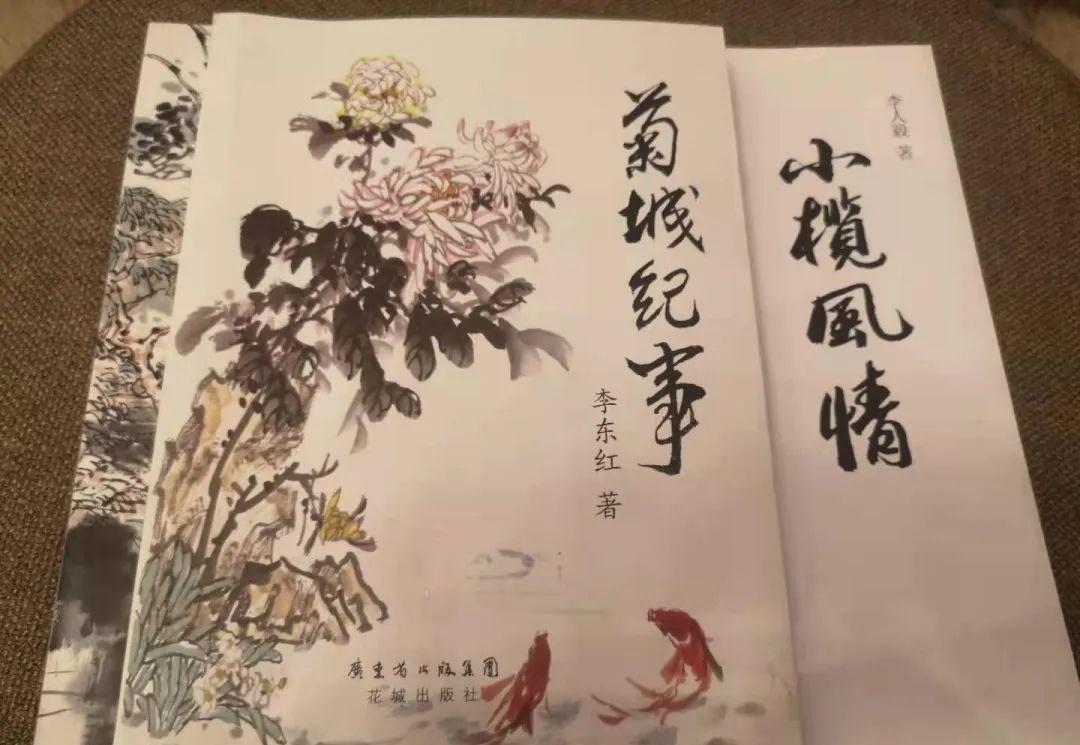

《菊城纪事》是一部文学纪实作品,由中国作家协会会员李东宏撰写,洒上数十万字,厚重精美,书中还插入了很多与内容相关的中国画或照片,既充满现代气息,又有浓烈的历史沧桑气息。

原本以为是"编年史"式的文字,比较平淡和笔直,但事实要做客观的记录,工具性大于文学性和人性,可读性不会太强。没想到,打开书,却被深深地吸引住了。

多么好的书!难怪李先生在《鞠州纪事》的序言中说:"《鞠州纪事》是散文形式的文献。"这本书确实既有历史的严谨性,又有散文的自然新鲜感。笔者以麦家寻根为主线,看小,看笔法融入人们感受巨成和不同时代的生活和价值观,通过特定人物的经历和故事,让人们看到菊花的精神,即菊花城的精神:博爱包容, 努力工作和进步,自我完善,创新和改变。从这本书中,我也知道那些植根于优良传统,设定在传统文化中的道德模式。正如李赛义德先生在序言中所说:"在文字中,作者将凡人的小事凝聚成一种向上的精神财富,彰显了中国精神的内在品质。它也是成千上万中国草根的精神,汇聚成一个首都的中国精神。"也许这就是作者试图用这本书做的事情。

其实,这本书深深地打动了我,就是那熟悉善良,那难以形容的"真实"。书中的每一个人物,每一个事件都是作者严谨审视的结果,从来不凭空想象。那些在这片土地上生活和生活的人就在我们中间,从未远离过。他们是巨城人,是普通人,是平凡的脚踏实地,从古至今。可以说,"真实"是本书的一大特色。还有什么比这种身临其境的现实更令人感动的呢?

打开书,我看到书中描述的人物有我熟悉和钦佩的前辈;有了这样一种特定的人物与环境感,自然会更加情感的亲近,仿佛时空穿梭,沉睡着的历史一个接一个的表面。

在这本书中,以追求烈士脚印为指导,以麦家为代表,描述了菊城人前后、未来热爱国情,所谓根深叶茂,什么树果。大月王朝的基因——用铁杖向国报到的人的基因无穷无尽,我被他的后代在辛亥革命中表现出的无畏和开明,以及世界作为自己的责任深深打动。他的亲戚没有参加革命,他们有为人民服务的良好品质,对公共利益充满热情。想想这样一个人曾经生活在我熟悉的土地上,曾经如此亲近,怎么能不产油就产生一种善良而动人呢?

《麦广林肖像》本地/李毅画

麦广林先生是麦氏家族的后裔,正是在他的努力下,巨成曾经一个咆哮的革命岁月才能重新浮现在我们面前,正是通过他寻根祖先的革命足迹,我们更深刻地意识到孙中山先生领导的辛亥革命如此艰难曲折。在孙中山革命理想的影响下,巨城许多有抱负的年轻人,包括麦的后代,也走上了革命的道路,为中国的前途和命运做出了自己的贡献。麦先生的曾祖父、祖父和孙中山先生都有深厚的根基,都是革命家,父母是救命救伤员的医生,可以说,家庭是在为人民服务。麦广林先生讲述父母过去事迹时,前辈们急着正气,父母心中的大爱常常触动我的眼帘。

你看

一天晚上,马景明医生被门上突如其来的叫声吵醒了。明知病人危难,两个字都没有说,提着药盒跟着病人的亲人在黑暗、泥泞的道路上奔跑。夜风呜咽如灵魂低语,草虫的夜声更加寂静,山村狗叫声让人不寒而栗,但"救一命,赢七级浮屠"的简单信念让麦博士克服恐惧,他挺身而出。突然,一个鼻涕虫,他摔倒了,一阵剧痛来了,他不能从冷汗直来。随行的病人亲属关切地询问这是否重要。想想在床上等病人,麦医生咬牙切齿,在病人的亲戚帮忙下到病人家,看医生,吃药,打针......直到他完成这一切,他才发现自己的手断了。

那个慌乱的下午,小女孩谭五个女孩,迷茫的陌生人来到了一个陌生的地方。当她明白了,发现自己被骗去卖到这个生活的地方并不熟悉,真的叫天不该,叫地不好。幸运的是,她遇到了一个好姐姐,愿意冒险逃离魔掌,更幸运的是,她和马敬明博士一起逃回了她的家乡菊城,马敬明医生改名为谭慧美。后来,在丈夫的训练和帮助下,她成为了妇儿的守护神,成为村民信赖的妇产科医生。在她的整个医疗旅程中,可以唱歌和哭泣,可以绕圈子的故事太多太多了。每一次阅读,都是令人敬畏的。仁医,医生仁心,麦晶明夫妇用行为诠释什么是医学伦理,什么是大爱的世界。

现在,马敬明医生已经开车去了河西,谭慧梅医生也是一位80岁的老人。但马伊家族的后代在他们的影响和启发下,世代相传,热爱祖国,热爱老园林,热爱生活在同一片土地上的人们。子孙后代事业兴旺,做好工作,为国家多纳税,提供就业机会,这是一种爱国主义啊。同时,他们把公益作为自己的责任,付出代价,无私奉献,就像麦奎林先生是狮子会的会员一样。

《吴汉文画像》本地/李人易画

在这本书中,我还看到了熟悉的吴汉文主席的身影。吴总统堪称传统文化和地域文化的守护者,直到今天,吴总统还在辛勤耕耘,整天,为了将古今久远的精神财富和物质财富代代相传。

此外,还有梁华海、李诸城、麦天台等令人钦佩的镇史家、画家,他们用自己的言行(修历史,出书)尽最大努力传承聚祥珍贵的精神文化。

这样的"真实",也体现在我们熟悉的街道上:登云路、蓝田街、梅洞、十二桥、双梅府、双梅桥、太林......多么富有想象力和诗意的名字!记得我曾为"五松六路三丫水、一洞梅十二桥"而飘扬,诗意多姿诗意,像经典诗句的流淌,优雅而内涵丰富。读《菊城纪事》和《小榄镇纪事》,明白这其实是过去的菊花城的样子,那么美丽,安静。回望现在的巨州市,熙熙攘攘,现代,各有尽美。

李毅画的《玉明双美图》

看到李先生创作的《双美图》,有一瞬间被怀疑为先生的想象,但读书才知道,《玉明双美》其实是"蓝溪八景"之一,"双美"自然是指双美桥。它是一座单孔石拱桥,历史悠久,我曾多次欣赏它的风格。岁月留下印记,但时间是新的,它是巨州城古今大变革的观察者和见证者,历经600多春秋,渤海三田,依然在静静等待,坚定不移。

《菊花纪事》给我留下深刻印象的另一个特点是,我看到了微观知识和狭隘。聚城小榄,一个文化底蕴深厚、岭南特色浓厚的古镇。从古至今,可以说是无数的人与事,历史上曾两次追随西洋下的郑和何泽元;任何一个名字的背后,都是感人的故事和历史记忆,值得书写和记住。但笔者选择了麦家作为代表,这是深刻的,我猜离这两点恐怕不远了:一是麦先生的曾祖先生和孙中山先生是亲密的朋友,中山先生为人民的事迹是众所周知的,容易引起共鸣;读过历史的人应该知道,历史是人民驱动的,历史书通常记录大人物,基层平民的生活是历史的真相。所以在《菊城纪事》中,我们有幸了解了普通人的日常生活,从这些平凡而美好的日报中,我们看到了聚城人辛勤耕耘、脚踏实地、善良善良、正义薄云的日子,爱与恨清晰。麦家子的公益事业和奉献,也是成千上万聚城人的精神风貌吗?

从麦先生的继任者麦广林先生那里,我看到了聚城公益人士的形象:他们为偏远山区建立了一个"山地图书馆";公益,是巨城的常用词,也是一种共同的活动。他们可能有何姓、李姓、张姓...他们中有的名声遍及世界各地,有的不为人知,但他们却像是Mac的后代,有着无国界的美好之心。他们有同样的名字——聚城人,正是这些千万普通的聚城人推动了家乡的进步和发展。

翻盖禅修,耳边忽然传来熟悉的《巨城歌》"南海之滨,美丽小榄,你是祖国的明星"看!万菊美丽,人界灵,闪耀着中华文明的光芒。美丽的巨州市,心中的星星,您是我们骄傲的象征......看!小榄菊城,如东方的崛起,大家为你献上诗意和爱。团结求真,努力向上,走向更加辉煌的未来。"

是的,今天菊成,比如冉冉升起的太阳,因为她有一群勤奋向上、开拓进取的人。今天的枣城,灿烂的中华文明,是我们骄傲的象征。

大爱巨居城,大梅居居城!

简介:翟、陈伟,中国诗会、中山市作家协会会员。他现在从事教育工作。

编辑和发布:smh.com.au

负责编辑:张轩

操作员:加快速度

☆☆☆☆☆☆