江山一代人才出櫃

讀《菊編年史》有一種感覺

□ 陳偉

風和陽光明媚的下午,陽光明媚,透明。我坐在窗邊,目光定格在窗台上的《菊城志》封面,那是畫家李人民毅的菊花圖:一連串的秋花靜靜地站在山石的邊緣,固執、獨立,仿佛在冷風中綻放了數千年。我的心不禁把書拿在手裡,仔細讀一讀。

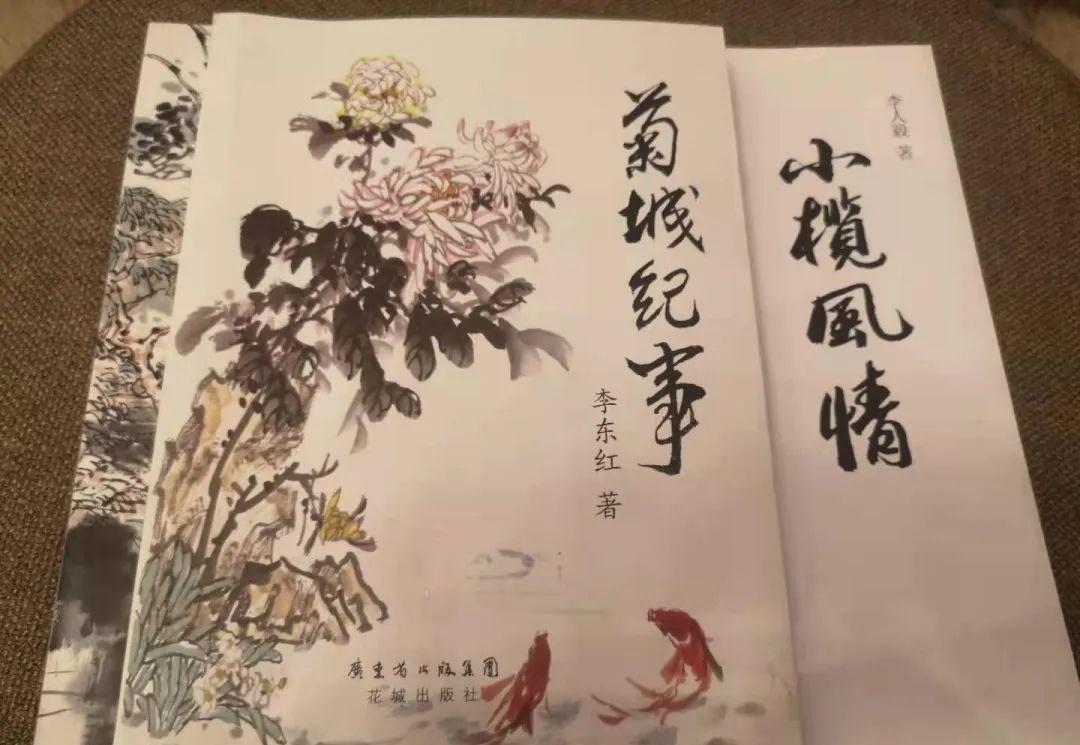

《菊城紀事》是一部文學紀實作品,由中國作家協會會員李東宏撰寫,灑上數十萬字,厚重精美,書中還插入了很多與内容相關的中國畫或照片,既充滿現代氣息,又有濃烈的曆史滄桑氣息。

原本以為是"編年史"式的文字,比較平淡和筆直,但事實要做客觀的記錄,工具性大于文學性和人性,可讀性不會太強。沒想到,打開書,卻被深深地吸引住了。

多麼好的書!難怪李先生在《鞠州紀事》的序言中說:"《鞠州紀事》是散文形式的文獻。"這本書确實既有曆史的嚴謹性,又有散文的自然新鮮感。筆者以麥家尋根為主線,看小,看筆法融入人們感受巨成和不同時代的生活和價值觀,通過特定人物的經曆和故事,讓人們看到菊花的精神,即菊花城的精神:博愛包容, 努力工作和進步,自我完善,創新和改變。從這本書中,我也知道那些植根于優良傳統,設定在傳統文化中的道德模式。正如李賽義德先生在序言中所說:"在文字中,作者将凡人的小事凝聚成一種向上的精神财富,彰顯了中國精神的内在品質。它也是成千上萬中國草根的精神,彙聚成一個首都的中國精神。"也許這就是作者試圖用這本書做的事情。

其實,這本書深深地打動了我,就是那熟悉善良,那難以形容的"真實"。書中的每一個人物,每一個事件都是作者嚴謹審視的結果,從來不憑空想象。那些在這片土地上生活和生活的人就在我們中間,從未遠離過。他們是巨城人,是普通人,是平凡的腳踏實地,從古至今。可以說,"真實"是本書的一大特色。還有什麼比這種身臨其境的現實更令人感動的呢?

打開書,我看到書中描述的人物有我熟悉和欽佩的前輩;有了這樣一種特定的人物與環境感,自然會更加情感的親近,仿佛時空穿梭,沉睡着的曆史一個接一個的表面。

在這本書中,以追求烈士腳印為指導,以麥家為代表,描述了菊城人前後、未來熱愛國情,所謂根深葉茂,什麼樹果。大月王朝的基因——用鐵杖向國報到的人的基因無窮無盡,我被他的後代在辛亥革命中表現出的無畏和開明,以及世界作為自己的責任深深打動。他的親戚沒有參加革命,他們有為人民服務的良好品質,對公共利益充滿熱情。想想這樣一個人曾經生活在我熟悉的土地上,曾經如此親近,怎麼能不産油就産生一種善良而動人呢?

《麥廣林肖像》本地/李毅畫

麥廣林先生是麥氏家族的後裔,正是在他的努力下,巨成曾經一個咆哮的革命歲月才能重新浮現在我們面前,正是通過他尋根祖先的革命足迹,我們更深刻地意識到孫中山先生上司的辛亥革命如此艱難曲折。在孫中山革命理想的影響下,巨城許多有抱負的年輕人,包括麥的後代,也走上了革命的道路,為中國的前途和命運做出了自己的貢獻。麥先生的曾祖父、祖父和孫中山先生都有深厚的根基,都是革命家,父母是救命救傷員的醫生,可以說,家庭是在為人民服務。麥廣林先生講述父母過去事迹時,前輩們急着正氣,父母心中的大愛常常觸動我的眼簾。

你看

一天晚上,馬景明醫生被門上突如其來的叫聲吵醒了。明知病人危難,兩個字都沒有說,提着藥盒跟着病人的親人在黑暗、泥濘的道路上奔跑。夜風嗚咽如靈魂低語,草蟲的夜聲更加寂靜,山村狗叫聲讓人不寒而栗,但"救一命,赢七級浮屠"的簡單信念讓麥博士克服恐懼,他挺身而出。突然,一個鼻涕蟲,他摔倒了,一陣劇痛來了,他不能從冷汗直來。随行的病人親屬關切地詢問這是否重要。想想在床上等病人,麥醫生咬牙切齒,在病人的親戚幫忙下到病人家,看醫生,吃藥,打針......直到他完成這一切,他才發現自己的手斷了。

那個慌亂的下午,小女孩譚五個女孩,迷茫的陌生人來到了一個陌生的地方。當她明白了,發現自己被騙去賣到這個生活的地方并不熟悉,真的叫天不該,叫地不好。幸運的是,她遇到了一個好姐姐,願意冒險逃離魔掌,更幸運的是,她和馬敬明博士一起逃回了她的家鄉菊城,馬敬明醫生改名為譚慧美。後來,在丈夫的訓練和幫助下,她成為了婦兒的守護神,成為村民信賴的婦産科醫生。在她的整個醫療旅程中,可以唱歌和哭泣,可以繞圈子的故事太多太多了。每一次閱讀,都是令人敬畏的。仁醫,醫生仁心,麥晶明夫婦用行為诠釋什麼是醫學倫理,什麼是大愛的世界。

現在,馬敬明醫生已經開車去了河西,譚慧梅醫生也是一位80歲的老人。但馬伊家族的後代在他們的影響和啟發下,世代相傳,熱愛祖國,熱愛老園林,熱愛生活在同一片土地上的人們。子孫後代事業興旺,做好工作,為國家多納稅,提供就業機會,這是一種愛國主義啊。同時,他們把公益作為自己的責任,付出代價,無私奉獻,就像麥奎林先生是獅子會的會員一樣。

《吳漢文畫像》本地/李人易畫

在這本書中,我還看到了熟悉的吳漢文主席的身影。吳總統堪稱傳統文化和地域文化的守護者,直到今天,吳總統還在辛勤耕耘,整天,為了将古今久遠的精神财富和物質财富代代相傳。

此外,還有梁華海、李諸城、麥天台等令人欽佩的鎮史家、畫家,他們用自己的言行(修曆史,出書)盡最大努力傳承聚祥珍貴的精神文化。

這樣的"真實",也展現在我們熟悉的街道上:登雲路、藍田街、梅洞、十二橋、雙梅府、雙梅橋、太林......多麼富有想象力和詩意的名字!記得我曾為"五松六路三丫水、一洞梅十二橋"而飄揚,詩意多姿詩意,像經典詩句的流淌,優雅而内涵豐富。讀《菊城紀事》和《小榄鎮紀事》,明白這其實是過去的菊花城的樣子,那麼美麗,安靜。回望現在的巨州市,熙熙攘攘,現代,各有盡美。

李毅畫的《玉明雙美圖》

看到李先生創作的《雙美圖》,有一瞬間被懷疑為先生的想象,但讀書才知道,《玉明雙美》其實是"藍溪八景"之一,"雙美"自然是指雙美橋。它是一座單孔石拱橋,曆史悠久,我曾多次欣賞它的風格。歲月留下印記,但時間是新的,它是巨州城古今大變革的觀察者和見證者,曆經600多春秋,渤海三田,依然在靜靜等待,堅定不移。

《菊花紀事》給我留下深刻印象的另一個特點是,我看到了微觀知識和狹隘。聚城小榄,一個文化底蘊深厚、嶺南特色濃厚的古鎮。從古至今,可以說是無數的人與事,曆史上曾兩次追随西洋下的鄭和何澤元;任何一個名字的背後,都是感人的故事和曆史記憶,值得書寫和記住。但筆者選擇了麥家作為代表,這是深刻的,我猜離這兩點恐怕不遠了:一是麥先生的曾祖先生和孫中山先生是親密的朋友,中山先生為人民的事迹是衆所周知的,容易引起共鳴;讀過曆史的人應該知道,曆史是人民驅動的,曆史書通常記錄大人物,基層平民的生活是曆史的真相。是以在《菊城紀事》中,我們有幸了解了普通人的日常生活,從這些平凡而美好的日報中,我們看到了聚城人辛勤耕耘、腳踏實地、善良善良、正義薄雲的日子,愛與恨清晰。麥家子的公益事業和奉獻,也是成千上萬聚城人的精神風貌嗎?

從麥先生的繼任者麥廣林先生那裡,我看到了聚城公益人士的形象:他們為偏遠山區建立了一個"山地圖書館";公益,是巨城的常用詞,也是一種共同的活動。他們可能有何姓、李姓、張姓...他們中有的名聲遍及世界各地,有的不為人知,但他們卻像是Mac的後代,有着無國界的美好之心。他們有同樣的名字——聚城人,正是這些千萬普通的聚城人推動了家鄉的進步和發展。

翻蓋禅修,耳邊忽然傳來熟悉的《巨城歌》"南海之濱,美麗小榄,你是祖國的明星"看!萬菊美麗,人界靈,閃耀着中華文明的光芒。美麗的巨州市,心中的星星,您是我們驕傲的象征......看!小榄菊城,如東方的崛起,大家為你獻上詩意和愛。團結求真,努力向上,走向更加輝煌的未來。"

是的,今天菊成,比如冉冉升起的太陽,因為她有一群勤奮向上、開拓進取的人。今天的棗城,燦爛的中華文明,是我們驕傲的象征。

大愛巨居城,大梅居居城!

簡介:翟、陳偉,中國詩會、中山市作家協會會員。他現在從事教育工作。

編輯和釋出:smh.com.au

負責編輯:張軒

操作員:加快速度

☆☆☆☆☆☆