大约在两年之前,我收到周维强先生的微信,他引了一段张宗祥先生1960年写给在香港的侄子金申禄的信:

“尹默极好友。我字与彼,彼用功,我天资高,各有长处。彼既一帧售50元,我亦不可过高,至多高二成。画可随便定,但亦不能过老友黄宾虹,照黄宾虹例,或减二成可也。”

接着他提出了两个角度颇为特别的问题:“张宗祥先生提到的售价是港币还是人民币?书画售卖行为是发生在香港还是内地?”这段材料信息量很大,我一下子来了兴致,在私人通信的场合,张宗祥先生对沈尹默和黄宾虹的评价、对自我的定位耐人寻味。

60多年过去了,张宗祥、沈尹默、黄宾虹都已进入了被经典化的历史序列,这番评论以现在的眼光来看,依然值得细细审视。顺着周维强先生这两个问题想开去:张宗祥1960年尚有订润格的做法,那些在民国时期依靠艺术市场售卖作品为生的艺术家们,在新中国成立之后的生活情形如何?又去翻阅了王中秀先生主编的《近现代金石书画家润例》一书,虽然没有找到能够直接回答关于“币种”问题的答案,但由此对润格相关的史料也开始留意起来。

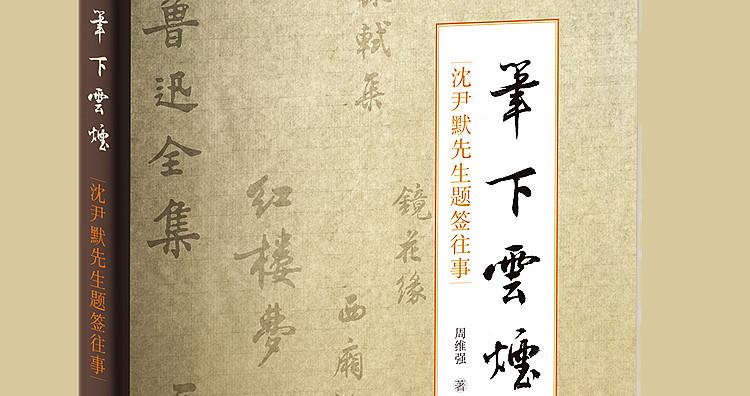

后来才得知周维强先生在写与沈尹默有关的“小文章”。那段时间常在朋友圈“看见”他在西溪湿地散步时拍下的风景照片,感到有一种沉思的情绪和氛围,这是处在写作中的人所熟悉的状态。他似乎也很喜欢拍各种各样的云,不仅有编号,还标明拍摄时间,很有意思。到今年6月份时,收到他出版的新书《笔下云烟:沈尹默先生题签往事》(浙江人民美术出版社2021年版),我才恍然大悟,原来他口中的“小文章”竟然是一本书!

《笔下云烟:沈尹默先生题签往事》,周维强著,浙江人民美术出版社出版

沈尹默在新中国成立后,做了大量的书法普及工作,为图书题签也是这些普及工作的内容之一。

他在《书法的今天和明天》一文中讲过:

“书法本来不仅仅用在条屏、对联、册页、扇面上的,就是广告商标、路牌、肆招、标语、题签、题画之类,也需要有美丽的书法,引起一定的宣传作用。我历年来为书籍图片出版社以及日用商品店、出口物资公司等处题了不少字,前年天津中国制药厂,要我替他们写二十多种膏丹丸散名称的包装纸,据说以此来包药,与销路也有关系,这也是社会上需要书法的一个绝好的实例。”

对于当时社会上出现的为书法的命运担忧的声音,他一方面通过撰写文章阐明书法的时代精神,另一方面则身体力行,让自己的书法为满足大众的生活和审美的需要而服务。

沈尹默对书法的时代定位除了考虑书体变迁的历史规律之外,还有一个重要的时代背景。20世纪50年代,为扫除全国占比80%以上的文盲,由吴玉章牵头的中国文字改革协会开始着手制定文字改革方案,推行简化字。自改革伊始一直到现在,有关繁体字与简体字之间的争论就一直没有停息过。沈尹默作为彼时书坛举足轻重的人物,他的看法和态度很关键。

1963年底,沈尹默发表《书法艺术的时代精神》。该文认为,书法发展的规律当中最重要的一条即要结合实用,因此书法艺术家没有理由反对简化字,而要拍手欢迎它,这不仅符合时代的需要,也是书法艺术界取得“突破”的大好时机。在书法形体的处理上要追求“端庄、大方、生动、健康的美,而不能追求怪异。”这实际上就为这一时期的书法提出了一个如何为大众服务的美学标准,也为个体书写如何与新时代互动提供了一个样本。也正因为他把题签定位为书法普及的工作,为满足各个行业的需求而书写题签对他而言就成为一项十分严肃的工作。这一时期题签的数量很多,我们可以在周维强先生书中列举的题签材料当中看到这一点。在题签时,他的书写状态在情绪准备上是饱满的,积极的,思想上的准备也是非常充分的。所以这些题签恐怕不能简单地归为应时之作,或者定位为只是为服务宣传和美化而展开的书写,而应视为沈尹默晚年书写观念和书风探索的重要书法作品。

然而,题签确实是一种在形制上较为特殊的书法形态。题签由起分类、标记作用的标签演化而来。随着书籍、书画集结成册,标签逐渐演化为书籍、书画装潢的有机组成部分,在实用的功能之外又增艺术性的考量,在签条上题写的文字也逐渐讲究起来。到明清时代,题签的形态已极为丰富,其文化艺术功能亦在这块小小方寸之地上展现到了极致。题签文字不仅可作为独立的艺术形式来欣赏,亦可作为书画流转过程、文人交游往来之见证。而在特殊的历史时期,亦能见证社会文化审美惯习的变迁,传达某些特殊的政治意涵。当然,也只有某些特定的题签会见证特定的历史时刻。因此,题签行为本身就不仅仅只是简单的书写行为,题签亦不可仅仅从书法的层面来理解。一方小小的题签,不仅能够见证书法家的艺术创造能力,同样也能见证历史。如果不回到历史现场,何以能够释放那些特殊的历史时刻?

周维强先生以题签背后的“往事”切入,不能不说在选题上独具心眼。全书25则随笔,以题签为生发点勾连出沈尹默先生的人生经历、人品、诗文、书风、交游等,看似信笔写出,但前后映带紧密,显现出作者剪裁史料的匠心,一个完整的沈尹默的剪影呈现出来。

就我的了解所及,本书应该是国内第一本专门汇集并讨论沈尹默题签的著作。其中使用的材料不仅包含已经公开出版的题签,还包括部分未被出版社“选中”、因而未能进入大众视野的题签。无论是对于书法爱好者还是专业的书法研究者,乃至关注沈尹默的一般读者来说,这些题签无疑都是具有研究和欣赏价值的新材料。

作者对史料非常敏感,常有独得之见。比如沈尹默为出版社写题签所收稿酬之材料,铺陈相当精彩,读者自可循章阅读。而其中一则材料之使用尤能看出作者解读史料的特点,于一般人不注意之处多有申发,即注意到沈尹默信札所用稿纸之细节,由此不仅可观他与马廉交往之密切,更可观察他对题签之郑重态度。

书中亦有闲笔,于文献之难以实证处,以心证通之。比如作者提到:

“沈尹默先生后来确实很少撰著古典文学论文了。那么,他在给人民文学出版社将要出版的古典文学作品题写书名的同时,会不会也借此在心底里重温着这些作品的意味呢?他在写书名时会不会也在沉潜涵泳着这些古典的精华呢?”

如果稍稍了解沈尹默先生治学和人生经历,读到这里恐怕都有会心之感。沈尹默早年在北大讲授文史课程,亦以旧诗词名家,作为诗人的沈尹默在题写李白、杜甫、白居易、苏轼诸人之诗集时,所思所感恐怕是不能平静的。尤其是他还深受目力衰微之苦,不能多阅读书报,晚年更甚。作者的发问为我们体会和理解沈尹默题签时的书写状态留下了想象的空间。尽管沈尹默在书法上的名声远远盖过其诗名,但,作为书法家的沈尹默与作为文学家的沈尹默何尝分裂过呢?当然不能割裂来看。书中有很多类似的闲笔,有含蓄蕴藉之致,在我看来都是作者引而未发的部分,也是感到意犹未尽的部分。

沈尹默曾自述其平生笃信米芾“惜无索靖真迹,观其下笔处”,尤其是“下笔”极为关键,乃是书家“金针度与”之处。学术随笔、学术掌故类写作同样也是如此,下笔发端处极为可观,立意高下亦从此处分殊。本书固然有题签书法欣赏,而更着重在题签背后的历史掌故。全书取材却颇为“平淡”,无一般写掌故之猎奇手笔,亦不贩卖所谓“秘辛”,写法上以随笔出之,虽有旁逸斜出之枝,然下判断处落笔谨慎,小心求证。比如关于润格问题,对高罗佩《巴江录别诗书画册》、周汝昌《红楼梦新证》等题签的辨析,把尚有讨论空间的学术问题摆在了读者面前,这恐怕是进一步研究沈尹默题签书法很难绕过的问题。

有考证、有发问、亦有感怀,再加上作者精心选择的史料,本书的写作兼具学术与随笔写作的特点。作者手里拿着一块瓦片,投掷出去,击打出无数的水花。沈尹默的文化形象和个人形象在这些四溅的水花当中变得生动起来。

今年是沈尹默先生去世50周年,我手头正好收有一本钟明善先生六年前(2015)年编著的《小题“大做”:于右任题签书法欣赏》,也是为纪念于右任先生去世50周年所作。“南沈北于”,两座高峰,两条书学道路,在被历史化的道路上重新“相遇”,将两本题签对观,竟似生出见证两位老友重逢的幻觉。

本文作者系文学博士,杭州师范大学副研究员

作者:唐卫萍

编辑:薛伟平