有人說廣東是“文化沙漠”,果真如此嗎?事實上,廣東曆史上并不缺乏偉大的思想家、文學家。從禅宗大師六祖惠能、名相張九齡,到近代的孫中山、梁啟超、康有為等。

廣東還有一位不為大衆所熟知的思想家,他與王陽明齊名,是明代心學的先驅者,名叫陳白沙。

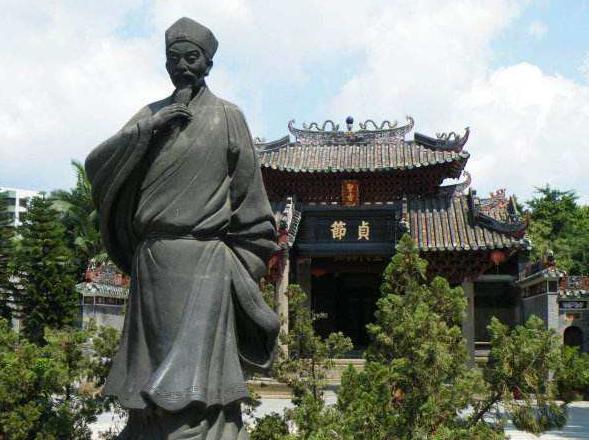

陳白沙,本名陳獻章,字公甫,廣東廣州府新會縣(今廣東省江門市新會區)白沙裡人,故又稱白沙先生。他博學多才,既是思想家、教育家,又是書法家、詩人、古琴家。他是廣東唯一一位從祀孔廟的大儒,被後世稱為“聖代真儒”、“嶺學儒宗”,其學說則稱“白沙學說”或“江門學派”。

新會白沙村,四季常青,風光旖旎,茂林修竹,随風搖曳。村頭小河流水潺潺,河邊沙地潔白無暇,一群孩童在沙灘上嬉鬧。

明宣宗宣德三年(1428年),在這個景色秀美的小村莊,陳白沙出生了。

他是一名遺腹子,由母親林氏撫養成人。他年幼時就聰明過人,讀書過目不忘。年少的陳白沙,讀到孟子“有安社稷臣者,以安社稷為悅者也;有天民者,達可行于天下而後行之者也;有大人者,正己而物正者也”時,就立志要做孟子所說的“天民、大人”;而當他讀到南宋滅亡時,先輩們以身殉國的這一段曆史時,又常常掩面流涕。

陳白沙早年體弱多病,經常需要靜養,這也讓他有了大量時間來思考。他的父親留下了一筆可觀的家業,讓其可以靜心讀書。這樣,科舉入仕、光宗耀祖,自然成為了陳白沙的不二選擇。

16歲時,老師看了他做的文章後說:“陳生非常人也,世網不足以羁之。”

陳白沙,這隻即将展翅翺翔的雄鷹,注定不會拘泥于俗世的這張大網。

20歲那年,陳白沙就考中了秀才,同年秋天參加鄉試,又考中舉人,位列全省第9名,無疑顯露了過人的才華。他希望能夠高中進士,然而,在第二年的會試中,他卻意外失利,僅入副榜,被選入國子監讀書。作為一個躊躇滿志的年輕人,陳白沙自然不想善罷甘休。然而,在景泰二年(1451年)的會試中,他再度落第。連續的失利令他感到灰心,于是隻得南歸故裡。

科場的接連失利,讓陳白沙情緒十分低落,與此同時,南粵大地又曆了黃蕭養之亂的浩劫。在彷徨苦悶中,陳白沙開始了新的生活,他希望自己能成為一個飽學之士,但又苦于學不得法。

景泰五年(1454年),27歲的陳白沙獨自北上,越庾嶺,過梅關,至贛州,最後來到崇仁縣,師從當時的大儒吳與弼,精研“古聖賢垂訓之書”,以解決“學不得其方”的苦悶。

吳與弼,字子傅,号康齋,他的父親溥是國子監教官。他放棄科舉仕途,潛心于學問。

幾經周折後,陳白沙終于找到那位棄官不做、在家講學的吳與弼先生。吳與弼以治學嚴謹著稱,他要求學生在态度上必須專心一緻,思想要集中,靜時修養,動時省察。

吳與弼遵循的主要是朱子學說,主張“涵養此心”、“日用工夫”,并且注意身體力行。

他從不與初學者一同交談,而是先讓其從事農耕,讓他們在實踐中區領悟其中的“理”。陳白沙初來時,曾經有一次早上,吳與弼看到白沙還沒起床,便大聲斥責道:“它日,何以到伊川之門下,又何以到孟子之門下!”(《明儒學案》)

吳與弼這種嚴謹務實的治學态度,給了陳白沙極大的震撼。盡管在其門下隻有半年的時間,但陳白沙已全然脫胎換骨,他決心在學問上闖出一條道路,來回報這位恩師。

辭别吳與弼後,陳白沙便杜門謝客,回到了白沙村。在小廬山麓之南,他建成了一間書舍,取名“春陽台”。在這裡,他專心讀書,遍閱古今各種典籍,有時甚至徹夜不眠,困倦了就用冷水洗腳。

為了減少對他的幹擾,家人就在牆壁鑿了個洞,飲食衣服,均由此洞遞進。

寒來暑往,秋去春來,不經不覺,整整度過了十個年頭。

正如一詩雲:“野鳥飛窗靜,春歸蝶未知;蟬鳴風入夏,冬日月影斜。”

起初,他似乎覺得學問未見長進。後來,陳白沙嘗試通過“靜坐”來尋找出路,終于有一天,他體會到了“見吾此心之體隐然呈露”,找到了典籍與“此心”的結合點,樹立了以自我作主宰的“自得之學”。

山重水複疑無路,柳暗花明又一村。

白沙“自得之學”的确立,标志着江門學派的誕生。這标志着北宋以來理學以典籍學習為主流的方法論的重大轉變,迎來了以王陽明為代表的“心學”的萌芽。

十年闆凳冷,終換豐收果。

明成化元年(1465年)的春天,38歲的陳白沙決定在春陽台設館教學。消息傳開後,近者鄉村,遠者鄰邑,學生紛至沓來,頓時家中門庭若市。

碧玉樓,是陳白沙教學之所,在那裡,他親筆題詩一首。

腳底江山石浪開,小樓占此是天裁。 光流南極窗前地,春滿東濱掌玉杯。 碧玉久之今複見,白雲朝出暮還來。 梅花夕報羅浮住,月上江門載影回。

心懷社稷蒼生,用學問去影響世界,始終是陳白沙不變的信念。

成化二年(1466年),陳白沙接到順德縣錢溥一封信,規勸他趁新任皇帝複禮施教,整頓朝綱。于是,他決定重遊京城太學。國子監的主管官員是祭酒邢讓,邢讓有意考試陳白沙的學問,讓他作首《和楊龜山此日不再得韻》詩。陳白沙凝神冥思,很快就寫出了一首詩。他提出了學者不應過于注重詞章,而應遵從古聖賢的義利之辨,專注于修養德性的主張,邢讓對此大加贊許,譽為“真儒複出”,朝中有志學問的文臣學士,也贊歎不已,争相傳誦。

他的名聲是以而大震京師,官任給事中的遼東人賀欽更奉他為人生導師,辭官并向這位來自南粵的儒者行跪拜禮。

然而,官場卻遠不像學場那樣單純。

邢讓向吏部尚書衛翺推薦陳白沙到部裡當司吏。後來,陳白沙卻發現,所謂的司吏,隻是一個負責辦理文書的小吏。耿直的陳白沙,由于不屑巴結朝權貴,是以常受人暗算。成化五年(1469年),他第二次參加會試,因奸臣弄權,他仍然名落孫山,于是,他決心棄絕仕途,傳回故裡,專心治學。

陳白沙再一次回鄉時,已是名滿天下的學者。他一面照料年邁的母親,一面招收門徒、傳播學說。

大批遠近的學子,紛紛來到白沙村拜他為師。甚至連新會知縣丁積都拜入他門下,向他請教本縣的施政方針。

成化十九年(1483年),55歲的陳白沙在廣東巡撫朱英、布政使彭韶的交章薦舉下,為朝廷獻力。

然而,他此去卻處處受到官場的排擠。看到濁亂的宮廷,他随即以母親年邁為由,寫了一份《乞終養疏》給憲宗皇帝,請求準許他回家。皇帝被這篇文章感動了,覺得陳白沙不但學問好,而且人品好,于是封贈他一個“翰林院檢讨”的官銜。

從此以後,白沙再未離開家鄉。他徹底斷絕了出仕的念頭,緻力于人才培養。白沙晚年最信任的學生為張诩與湛若水,他們繼承了他的衣缽,開創了理學的新格局。

弘治十三年(1500年),陳白沙與世長辭。

臨終那天,山頂籠罩着霭霭白霧,如仙境一般。

陳白沙學說高揚“宇宙在我”的主體自我價值,突出個人在天地萬物中的意義,宛若明代學術界的一股清新空氣,對整個明代文人精神的取向産生了深刻影響。

陳白沙除了哲學,他最大的貢獻是教育事業。

陳白沙極其重視教育的作用,他曾給各縣撰寫學記多篇,多次強調務必廣設學校為國家育才,提出了“自古有國家者,未始不以興學育才為務”。

首先,他堅持耕教并舉。學習和務農二者都不可荒廢。他鄉居數十年,家中有田二頃,委托給學生代為耕種,自己隻取其三成收成。

正如他在《詠江門坪》 一詩中所寫:“二五八日江門纖,既買鋤頭又買書,田可耕兮書可讀,半為農者半為儒。”

其次,他獨創了一套與衆不同的教學方法。他提出:

1.先靜坐,後讀書; 2.多自學,少灌輸; 3.勤思考,取精義; 4.重疑問,求真知; 5.詩引教,哲入詩。

再次,他十分注重對學生人格的培養。

針對一些學生貪戀酒色,不能專心求學,陳白沙自己編寫了《戒色歌》、《戒戲歌》、《戒懶文》等幾首詩歌給學生誦讀,讓他們戒除這些不良習氣。

比如,他的《戒色歌》曰:

世間花酒總為先,花酒原來枉費錢。 酒醉猖狂還要醒,花迷撩亂不知天。 魚因吞餌投江岸,蝶為尋花到野川。 寄語江門諸弟子,莫貪花酒誤青年。

由于白沙及其弟子們的勤奮努力,使得嶺南的學術思想面貌耳目一新。

陳白沙一生桃李滿天下,這得益于他的人格魅力、獨特的教學方法。可以說,他對教育事業的貢獻,才是留給世人最寶貴的财富。

陳白沙,開創了中國哲學領域的“嶺南學派”,開啟了明朝心學先河,上承宋儒理學的影響,下開明儒心學的先河,在中國哲學的發展史上,具有承前啟後的地位,成為理學史上的關鍵人物。

國學大師章太炎說:“明代學者和宋儒厘然獨立,自成體系,則自陳白沙始。”

陳白沙,同時又是一個播種者。他一生淡泊名利,将思想與愛的種子,播撒在中華大地上,結出了無數累累的碩果,功績将永遠被世人銘記。