來源:人民日報

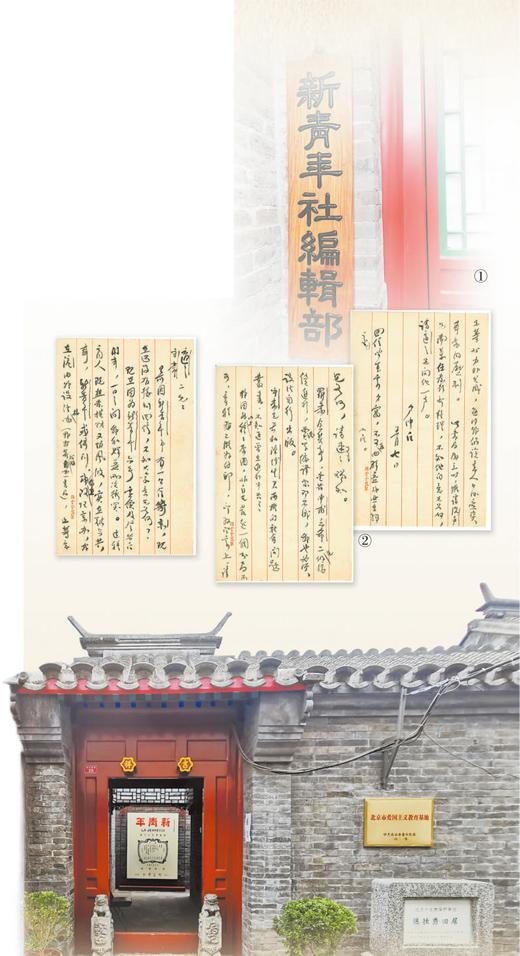

圖1:北京新青年編輯部辦公室。

圖(2):1920年5月7日陳獨秀寫給李大昭、胡石的信。

圖3:北京新青年編輯部舊址大門。

朱躍華、張鼎為圖檔

核心閱讀

這些書信和書信都是新文化運動中的人,内容涉及"新青年"運作思想的差異,而這正是李大昭、陳獨秀等人向馬克思主義轉變的過程,對于研究新文化運動的曆史、馬克思主義傳播的早期史和中共建黨史都是為數不多的重要史料。

在電視劇《覺醒的時代》中,有很多主人公寫信的場景,尤其是關于《新青年》的編委政策、未來命運等問題,陳獨秀和李大秀等人,開誠布公。這些信件已經是一個世紀以後的事了,拂去曆史的塵埃,它們的真實面貌是什麼?今年6月,北京《新青年》編委會舊址恢複,首次聚焦李大昭、《新青年》編輯陳獨秀的通信、編輯與作者的通信。

一些原件現在在閩大學博物館。閩大學博物館《新青年》主編共13封信人間,其中11封為陳獨秀筆迹,2封為錢玄筆迹。這些信件的寫作時間是從1920年到1932年,涵蓋了《新青年》編輯對編輯指南的讨論,以及中國共産黨成立初期的相關活動,是珍貴的曆史遺迹,是以成為閩大學生博物館市政廳的瑰寶。

《新青年》前身為《青年雜志》,由陳獨秀于1915年9月在上海創辦,一年後更名為《新青年》。從創刊到1917年,《新青年》的前三卷由主編、主編陳獨秀撰寫,其他主要撰稿人有李大昭、胡石、劉塞娘、高義涵、易白沙、吳宇等。1917年1月,北京大學校長蔡元培任命陳獨秀為北京大學理學系主任。陳獨秀北上任,《新青年》搬到北京,編輯部就設在他的住所——箭頭胡同9号(現年20号)。陳獨秀吸收了李大昭、魯迅、胡石、錢玄通、劉塞米農、高一涵、周作人、沈雨墨、陶孟格等編部。自1918年第四卷以來,《新青年》的所有譯本均由編輯委員會共同撰寫,每期都經過集體讨論。從第五卷第一卷開始,由陳獨秀、錢玄通、劉塞米農、高一涵、胡石、李大昭、沈宇等輪值編輯取而代之。

《新青年》第5卷第5期由李大昭擔任主編,為《馬克思研究号》發表多篇宣傳馬克思主義的文章,引起胡适的不滿,兩人之間出現了"問題和學說"之争。是以,從第七卷開始,《新青年》由陳獨秀重新剪輯。1920年2月,陳獨秀出動北京前往上海,《新青年》的編委工作遷往上海,編輯部設在陳家的住所上海法租界環路釣魚洋裡2号。4月26日,在《勞動節特刊》第七卷第六卷出版前夕,陳獨秀寫信給北京的12位編輯,詢問他們對編輯問題的看法:"(一)由北京人輪流;"請盡快回複他們。

5月7日,陳獨秀又給李大秀、胡石寫了一封信。随後,陳獨秀多次寫信給編輯同僚,全部就《新青年》編輯問題征求意見,努力維護新文化陣營的團結。

此時,陳獨秀正在上海準備成立一個共産黨組織,他的思想已經從民主主義立場轉向了馬克思主義立場。作為《新青年》的負責人,他既負責每期的編輯,又負責出版物的出版和發行,社論界實際上已經分裂,稿件的來源不好,出版發行工作也是一個問題,勢必要開始新的火爐。《新青年》這樣一個影響深遠的思想輿論立場,陳獨秀是無法放棄的,是以他寫信給北京的同僚,不僅要保持友誼,還要堅持自己獨立的主張。尺子,在紙和墨之間,很難掩飾無奈和遺憾。

自1920年9月8日起,《新青年》實際上已成為中國共産黨上海發射小組的機關刊物。上海創書團成員李漢軍、陳旺道、沈衛兵、袁振英等均加入編輯部,解除了與上海群益圖書俱樂部的原有關系,成立了新的青年機構,獨立自主出版,開設了"俄羅斯研究"專欄。陳獨秀出版了《談政治論》宣傳馬克思主義,《新青年》成為中國共産黨的理論刊物,直到1926年7月。

陳獨秀等寫給胡石的信早就儲存在胡石家中,胡石死後,由他的兒子胡祖旺和兒媳曾淑钊去世。2009年初春,中國嘉德拍賣行從曾淑钊位于華盛頓特區的家中收集了.C這些信件,并計劃在當年5月的春季拍賣會上揭幕。拍賣前,這些信件在北京大學圖書館和國際酒店展出,經過許多文物和黨史專家的鑒定,被認定為文物和曆史資料價值的真實和重要曆史文獻。

信件文物的價值一般從三個方面來判斷:雙方溝通的受歡迎程度,信件的内容是否涉及重大事件,書法是否美觀。就這些信件而言,傳播者是新文化運動的人物,涉及新青年的思想差異,是李大昭、陳獨秀等人向馬克思主義者轉變的過程,是研究新文化運動曆史的重要曆史資料, 早期馬克思主義交流史和中國共産黨成立史。陳獨秀的書法功底深厚,書信嚴謹簡約,具有一定的藝術性。是以,這批信件一出現,立即引起了社會各界的廣泛關注。

2009年5月30日上午,13封《陳獨秀等緻胡世新社的信》被打包拍賣,經過幾輪激烈的競争,最終被北京一位資深收藏家成功競拍。閩大立即與國家文物局協商,利用國家有關規定優先購買文物,收取信件,募集資金由兩名校友捐贈。經過各方的緊張工作,6月5日,國家文物局向嘉德拍賣行發出《關于優先購置《陳獨秀等緻胡世堀的信》,決定按照收盤價行使全國優先購置拍賣權。此舉是國家文物部門首次按照《文物保護法》的規定落實"文物購買優先權",被認為是一個裡程碑。7月27日,國家文物局将珍貴的信件送到中國大學博物館。

這封信儲存了近90年,終于回到了它發生的地方,悄悄地告訴人們那個難忘的時期。

(作者為閩民大學博物館研究員)

版面設計:趙偉