来源:人民日报

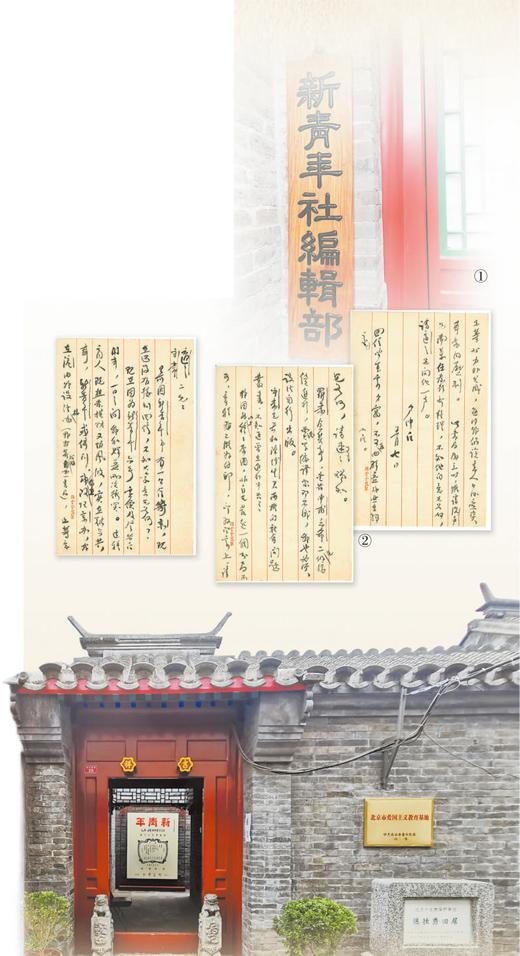

图1:北京新青年编辑部办公室。

图(2):1920年5月7日陈独秀写给李大昭、胡石的信。

图3:北京新青年编辑部旧址大门。

朱跃华、张鼎为图片

核心阅读

这些书信和书信都是新文化运动中的人,内容涉及"新青年"运行思想的差异,而这正是李大昭、陈独秀等人向马克思主义转变的过程,对于研究新文化运动的历史、马克思主义传播的早期史和中共建党史都是为数不多的重要史料。

在电视剧《觉醒的时代》中,有很多主人公写信的场景,尤其是关于《新青年》的编委政策、未来命运等问题,陈独秀和李大秀等人,开诚布公。这些信件已经是一个世纪以后的事了,拂去历史的尘埃,它们的真实面貌是什么?今年6月,北京《新青年》编委会旧址恢复,首次聚焦李大昭、《新青年》编辑陈独秀的通信、编辑与作者的通信。

一些原件现在在闽大学博物馆。闽大学博物馆《新青年》主编共13封信人间,其中11封为陈独秀笔迹,2封为钱玄笔迹。这些信件的写作时间是从1920年到1932年,涵盖了《新青年》编辑对编辑指南的讨论,以及中国共产党成立初期的相关活动,是珍贵的历史遗迹,因此成为闽大学生博物馆市政厅的瑰宝。

《新青年》前身为《青年杂志》,由陈独秀于1915年9月在上海创办,一年后更名为《新青年》。从创刊到1917年,《新青年》的前三卷由主编、主编陈独秀撰写,其他主要撰稿人有李大昭、胡石、刘塞娘、高义涵、易白沙、吴宇等。1917年1月,北京大学校长蔡元培任命陈独秀为北京大学理学系主任。陈独秀北上任,《新青年》搬到北京,编辑部就设在他的住所——箭头胡同9号(现年20号)。陈独秀吸收了李大昭、鲁迅、胡石、钱玄通、刘塞米农、高一涵、周作人、沈雨墨、陶孟格等编部。自1918年第四卷以来,《新青年》的所有译本均由编辑委员会共同撰写,每期都经过集体讨论。从第五卷第一卷开始,由陈独秀、钱玄通、刘塞米农、高一涵、胡石、李大昭、沈宇等轮值编辑取而代之。

《新青年》第5卷第5期由李大昭担任主编,为《马克思研究号》发表多篇宣传马克思主义的文章,引起胡适的不满,两人之间出现了"问题和学说"之争。因此,从第七卷开始,《新青年》由陈独秀重新剪辑。1920年2月,陈独秀出动北京前往上海,《新青年》的编委工作迁往上海,编辑部设在陈家的住所上海法租界环路钓鱼洋里2号。4月26日,在《劳动节特刊》第七卷第六卷出版前夕,陈独秀写信给北京的12位编辑,询问他们对编辑问题的看法:"(一)由北京人轮流;"请尽快回复他们。

5月7日,陈独秀又给李大秀、胡石写了一封信。随后,陈独秀多次写信给编辑同事,全部就《新青年》编辑问题征求意见,努力维护新文化阵营的团结。

此时,陈独秀正在上海准备成立一个共产党组织,他的思想已经从民主主义立场转向了马克思主义立场。作为《新青年》的负责人,他既负责每期的编辑,又负责出版物的出版和发行,社论界实际上已经分裂,稿件的来源不好,出版发行工作也是一个问题,势必要开始新的火炉。《新青年》这样一个影响深远的思想舆论立场,陈独秀是无法放弃的,所以他写信给北京的同事,不仅要保持友谊,还要坚持自己独立的主张。尺子,在纸和墨之间,很难掩饰无奈和遗憾。

自1920年9月8日起,《新青年》实际上已成为中国共产党上海发射小组的机关刊物。上海创书团成员李汉军、陈旺道、沈卫兵、袁振英等均加入编辑部,解除了与上海群益图书俱乐部的原有关系,成立了新的青年机构,独立自主出版,开设了"俄罗斯研究"专栏。陈独秀出版了《谈政治论》宣传马克思主义,《新青年》成为中国共产党的理论刊物,直到1926年7月。

陈独秀等写给胡石的信早就保存在胡石家中,胡石死后,由他的儿子胡祖旺和儿媳曾淑钊去世。2009年初春,中国嘉德拍卖行从曾淑钊位于华盛顿特区的家中收集了.C这些信件,并计划在当年5月的春季拍卖会上揭幕。拍卖前,这些信件在北京大学图书馆和国际酒店展出,经过许多文物和党史专家的鉴定,被认定为文物和历史资料价值的真实和重要历史文献。

信件文物的价值一般从三个方面来判断:双方沟通的受欢迎程度,信件的内容是否涉及重大事件,书法是否美观。就这些信件而言,传播者是新文化运动的人物,涉及新青年的思想差异,是李大昭、陈独秀等人向马克思主义者转变的过程,是研究新文化运动历史的重要历史资料, 早期马克思主义交流史和中国共产党成立史。陈独秀的书法功底深厚,书信严谨简约,具有一定的艺术性。因此,这批信件一出现,立即引起了社会各界的广泛关注。

2009年5月30日上午,13封《陈独秀等致胡世新社的信》被打包拍卖,经过几轮激烈的竞争,最终被北京一位资深收藏家成功竞拍。闽大立即与国家文物局协商,利用国家有关规定优先购买文物,收取信件,募集资金由两名校友捐赠。经过各方的紧张工作,6月5日,国家文物局向嘉德拍卖行发出《关于优先购置《陈独秀等致胡世堀的信》,决定按照收盘价行使全国优先购置拍卖权。此举是国家文物部门首次按照《文物保护法》的规定落实"文物购买优先权",被认为是一个里程碑。7月27日,国家文物局将珍贵的信件送到中国大学博物馆。

这封信保存了近90年,终于回到了它发生的地方,悄悄地告诉人们那个难忘的时期。

(作者为闽民大学博物馆研究员)

版面设计:赵伟