馥遠最早的城池始建于西漢時期,在縣城西二十裡左邊的馬莊,南到衡山,右背廬山,中間三山對峙,是以新的魯莽時代被稱為張縣,也就是漢朝的縣,因為漢朝不斷與外界的民族進攻和和平叛亂作鬥争, 原北地區戰火紛飛,從漢滄不可避免的時候,匈奴到漢族的掠奪性攻擊從不用說,僅公元33年到公元33年,漢光武帝劉秀曾占領過北方地區魯芳縣呂芳縣,縣(縣轄,在今渾元市北部二十裡, 但筆者認為,在今天的渾元縣西溪坊市地區,筆者曾進行過專項考察,本文沒有補充其城市池的大小已經未經檢驗了好幾次,其對城市池的破壞可想而知。

在兩金時期,民族在北方和南方作戰。北至魏建台城(今大同市),渾元市屬内陸,由于發展和環境穩定,城池被鞏固,但後來孝文帝遷往洛陽,"六鎮亂"渾元城已成為邊疆城鎮,重新淪為戰争。由于老城是一座泥濘的城市,地勢低窪,東西方都有水,從山的腋下兩邊,每遇到一次淫穢的雨、山洪暴發、雷聲,城市都容易發生洪水。而這片土地濕潤、鹹堿,不适合人們居住。

後唐代,李思源,一個土生土長的頤州人,或稱唐明宗,政治上比較清晰,生産發達,經濟趨于繁榮,财政資源比較雄厚,為了改善生活環境,他決定搬遷蒗源老城(漢語縣)。經過多次調查,終于選擇了這部分縣城。

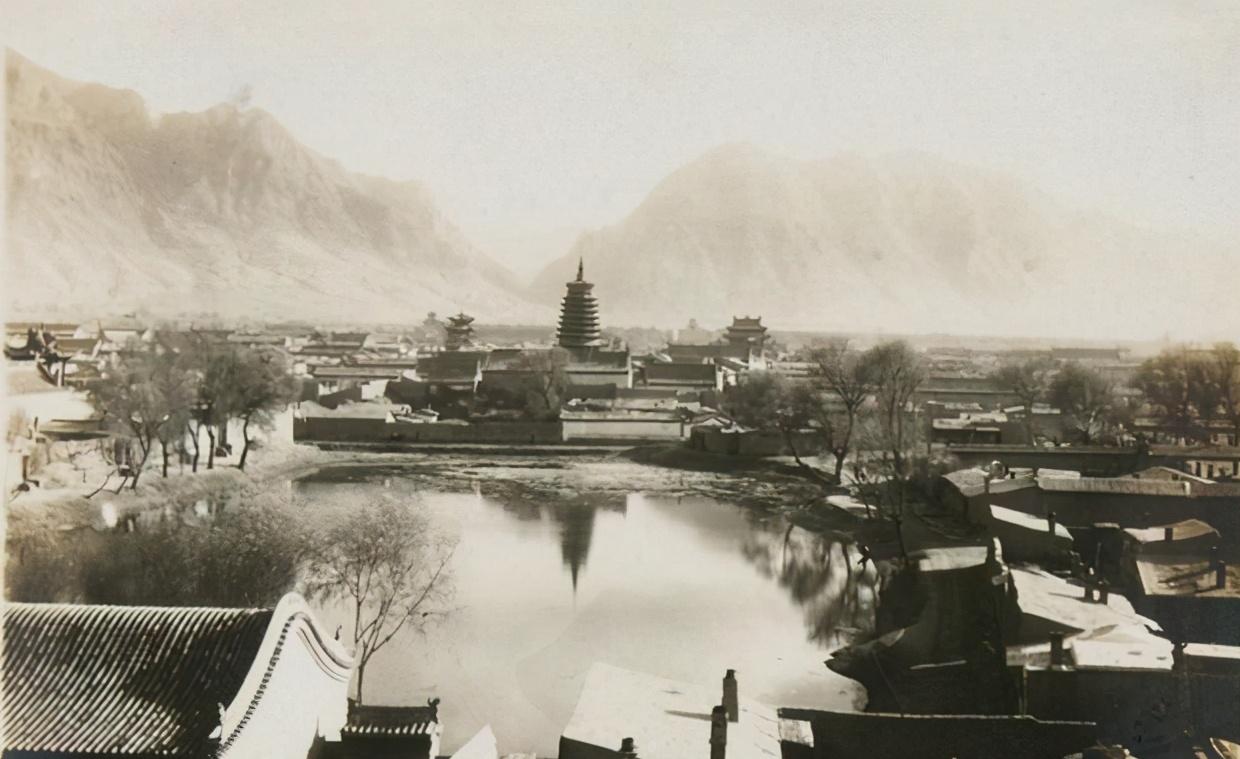

與舊城相比,新址優勢明顯,這裡從東到西從高處往下,中間上升部分面積較大,形狀像,供人們居住,是以沿地形,在這裡建起了一座海龜城。周長約四百二十級,牆高五英尺,寬一英尺,東西各開一扇門。城外有護城河溝,寬兩英尺,深七英尺。這是舊城區從低窪的西部搬到高地後的初始規模。(為什麼渾源叫"海龜城",筆者有一個特别的論據)

在很長一段時間以來,遼、宋、晉、元等北方地區各族群的競争,不斷的戰鬥,社會動蕩,馥遠市在這種環境下經常易手,守市人沒有時間也無法修複和加強城市水池,老化,牆體傾斜坍塌,城溝破壞淤泥;

明朝統一後,由于北方少數民族不斷擾亂北方的明朝,朝廷對國術的普遍重視,渾元市泳池建設多達五六次,其中最大的是兩次。明初,志州陳元曾對城池進行過一次修繕,城牆增至兩尺五尺,并加深了護城河溝,但這并不是大規模的修繕。明城祖永樂二十二年(1424年,瓦特人攻打大同。

營宗天順四年(1460年)以北鞑靼人以三種方式進攻邊境插拔,進入北部地區,1480年曾進入渾元。此後,與明朝的戰争仍在繼續,北方城鎮大同極為不安全,明朝為了加強抵抗,于1485年修建了東大同中路,至600裡長城的盡頭。

明世宗嘉靖四十二年(1563年)河北義水縣閻松賢任勳元志州,此人順應當時的情況,十分重視城市池的建設。他一到,就參觀了城堡,對邊境小鎮渾元的遊泳池被毀感到非常大,決心修複。閻松賢采取的政策是穩定民生,節約成本,少收稅,開墾荒地,救濟災民,除暴動外,還緻力于政治和發展生産。

兩年後,當地和諧、豐收,闫松賢認為可以征用民權,于是大興土,開始修城,以軍丁為主,不跟老百姓補充工程。從

嘉靖的45年(1566年)從3月15日開始,到6月底完成。城市周不變(四裡220步),城牆高三尺七尺,兩尺深三尺,增加了城市建築,崗亭高平台,設定東西兩扇門,南城軟石為門,為了通水,雅典衛城有一個土墩, 守衛有壕溝,從窄到寬的深度,牆壁從窄到寬的高度,以及許多附屬建築,這是城市遊泳池的第一次完全修複。

自1460年燕攻北以來,一百多年後,明朝北方邊境戰争持續到穆宗隆慶五年(1571年),明廷為順義王封封了可汗的頭顱,并很快恢複了"茶馬交換"貿易。此後,明朝邊境相對安定下來,但明朝統治者仍不敢放松一點,經常派大官到邊路巡邏,明神宗萬曆兩年(1574年),明朝宮廷一名叫吳琦的服務員巡遊渾元,聽取當地官員的意見,認為渾元為邊疆縣, 面對北方陸戰首當其沖,老土城要實行磚包,鞏固。報告後,使白銀拉動超過19,000份,并限時三年完成報告。

該項目由志州劉富力、守衛森林風力升降機和國家人民董偉共同負責,民工、官庫銀、上坡伐木、野磚焚燒。從月曆第二年3月開工到10月3年,市區14裡的項目用了不到兩年的時間就提前完工了。

城牆高四英尺,石牆底座、城牆、底座厚度三尺五英尺,頂部厚兩英尺,外城稱城、月亮城,内外兩尺七尺。因為城市的東門面向衡山,是以叫"王悅",西門視野是開着的,面向滬莺川,是以名字"平川"就建在了城市建築之一。萬禮二十九年皇崔邦良又打開了南門,因為它就在翠屏山上,是以得名"畫綠"。就這樣,明朝成為一個王朝最有實力的渾元城池建設,城市池的規模和實力也是前所未有的。

進入清朝,渾元市池遭受嚴重破壞,順濟五冬(1648年12月),大同将軍姜玉上軍反清,渾元守衛唐虎和寶鳳寨人應由湘(方3)在國内應對,六年2月殺志榮爾奇,清兵外州市三天多,3月4日開始, 用鐵炮打開城牆東北角,進入城中。方三、湯湖英勇犧牲,城裡居民被血洗,死亡人數達1萬人,後來建了一個"義人",屍體在5萬人中遭到伏擊,這場戰争結束後,城内的房屋灰燼化,城牆倒塌,南城倒塌,行人暢通無阻。

此後,雖然在很多國家官員的努力下,城市池也進行了六七次修繕,試圖恢複其規模,但由于當地人民财富匮乏,清朝逐漸衰落,是以基本上沒有大修項目,修繕隻修。

辛亥革命,清朝滅亡,1926年夏天,廣東革命政府發動了反對帝國主義和北方軍閥的北伐戰争。在各軍閥勢力中結成反革命聯盟,聯合進攻革命。當時,振武國軍部奉命進攻渾源。經過多次激烈的戰鬥,堅持蒍遠市的金軍道真、李維軒部為了加強城防,然後在6月城周圍修建了内外護城河戰壕兩條,埋設炸藥轟炸城牆,但由于晉軍守衛嚴密,未獲成功。

直道後,軍閥們太強大,無法幫助軍隊,國民軍被迫退出圍困。在戰鬥中,國民軍雖然也曾對神西村的蛇山進行山炮,但由于城市小廟塔的目标,炮彈落在附近的水坑中,是以居民傷亡很少,城牆也沒有受損。

1937年9月,辜锳入侵渾源市,10月10日,第8路軍第115師第344旅678團收複渾源市。12月底撤退時,南門是用沙子建造的,留下了東兩邊和西兩扇門的縣城。

城市池,是中國幾千年來,冷武條件下的堡壘,解放戰争時期,我軍缺乏新武器,以城市池為據點,不足以抵抗敵機炮兵的破壞,如果被敵方占領,我軍就不能被擊垮,否則要付出沉重的代價才能破滅。是以,1945年抗日戰争勝利後,渾源人動員數千人填滿城池,掀起強勢的浪潮,攻堅解放區,趕走國民軍。從那時起,就沒有古城池的遺産了。

注意:部分圖檔比對