二十出頭的時候,我曾經喜歡過一個男生。 每次當我做了什麼,讓他覺着滿意的時候,比如很愛整潔,或者有孩子緣,工作能力不錯,善解人意(我痛恨善解人意)…… 他都會說一句:不錯,你在我心裡又加了一分。 我對這樣的話有所警惕,那是一種下意識的不舒服,就好像我是一件商品,值不值得交往,都必需遵照他設定的條件和需求。沒多久我就拉黑他了。 但實際上,這種惡性循環并沒有就此結束。我發現自己在感情模式中,一直在重複着“讨好,讨好不行就威脅,最後假裝無所謂誰也傷害不到我”的模式。 我以為,愛都是講條件的。我必須努力證明,自己是值得被愛的。然而這個值得與否的标準,卻是由别人制定的。 每一個我希望得到他的愛的人,都有機會按照自己的标準去要求我。 幼年時候,母親離家出走,父親将我送到别人家不管。大部分時間我都是在被大人抛棄、家暴的恐慌中度過,我把對他們的讨好跟忐忑,延伸到了自己整個成年後的生活當中。 就像江疏影那樣,年近三十還是迷失自我。不斷地向外界釋放這樣的信号:“我是一個非常适合放在你生活中任何位置的女人”,“我不想做一個裝飾品,我希望是一個有收藏價值的裝飾品”。 多半時候我所表現出來的尖銳和叛逆,也是對自己這種奴性的憎惡和無助。但是原生家庭永遠都不是一個人怯弱的借口,我對它的警惕,更勝于自己的恐慌。

反抗、逃離、退出、宣戰,跟這種不健康的關系徹底決裂,是我一直在做的事。

有人說,從小缺愛的人,終其一生都在饑餓地尋覓那份缺位的愛,卻又因為自身的不完整,一次次陷入滿足别人需求以交換愛的陷阱中。 獲得救贖的惟一方法,就是得到一份完整的、無條件的真愛。那份真愛,來自自我的覺醒。

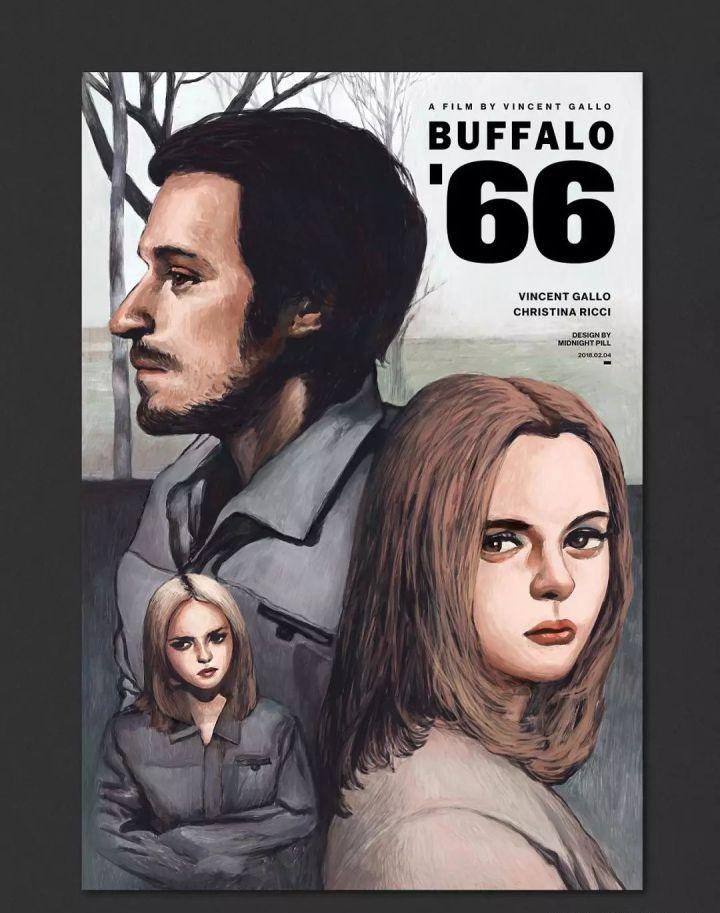

文森特·加洛自編自導自演的半自傳體獨立電影《水牛城66》,講述的正是一個被童年和原生家庭毀滅人生,最後自我救贖的故事。

有人說,看完這部電影,就像噩夢之後,吃了一顆糖。

《水牛城66》

美國紐約西部的水牛城。

一個雪花漫天飛舞的陰沉下午,路面積水結成了冰堆。面容陰郁、身材瘦小的男子從監獄裡面走出來。

他就是我們的主角比利,穿着逼仄的低腰褲,一雙刺目的紅皮鞋踏在雪地上。

就如他的穿着所寓意的那樣,紅皮鞋再跳躍,終究還是因為身上那條逼仄的低腰褲的捆綁,使他整個人顯得有些憋屈。 憋屈的小人物,從一開始出獄就碰上了像它的褲子一樣憋屈的尴尬事——他尿急,卻找不到廁所。

比利茫然的腳步不知道邁向哪,返身朝監獄走去,被拒絕。

他坐上開往市裡的最後一班公交,跑去商場,被告知衛生間在維修; 隔壁的商店恰好關門了; 想偷偷摸摸在車後面解決,被罵變态; 最後好不容易找到一家舞館的衛生間,卻因為一旁肥男那句“你好大”而尿意全無……

比利的神經質、敏感、暴躁、焦慮在找廁所的橋段中表現得淋漓盡緻,這更像是他小前半生的真實寫照。

他生活不順,處處受制,充滿焦躁和不安。

在給父母的電話中,比利卻為自己勾勒出一副全然不同的人生:在體面的政府機關上班,有一個漂亮的女友,兩人住在幹淨舒适的觀景房大酒店度假,即将回家看望他們。

為了圓自己的謊,比利隻好從舞館劫持了一位漂亮的大胸妹子,暫且充當自己的女友,并警告她,一定要讓他在父母跟前有面兒。

但是,把劫匪做得像比利這樣慫的,我還是頭一次見。

他裝狠揪扯女孩的頭發,卻又連聲說對不起;

半路喝令她停車,在馬路邊尿尿還不時回頭沖她喊不許偷看;

他一直哆嗦的肩,和驚恐不定的眼神,更像是那個被劫持的人。

他說話喋喋不休,喜歡不斷重複和強調,髒話連篇,對他人和社會缺乏基本的善意。

蹲在浴缸裡,不許女孩碰觸自己的比利,根本就是一個還沒長大卻假裝兇狠的孩子。

直到他敲開父母家門的那一刻,關于比利身上所有的沖突點,才開始有了解答。

比利的父母,對這場五年之後的重逢毫無期待和欣喜。

母親是個除了看球什麼都不顧的球迷,因為比利出生那天錯過了一場球賽而遷怒于自己的兒子,甯願沒有生他。

她忘了兒子幼時曾因吃巧克力過敏而進醫院,忘了他腸胃不好不能喝酒,甚至忘了他的照片放在哪。

在她眼裡,隻有那一場錯過的球賽。 父親曾是一名歌手,卻在生活的重擔下,失去了理想、詩意,隻剩下對食物和美色的欲望。

他隻關注自己失去的人生,沉浸在自我世界中,卻嚴苛、殘暴甚至殘酷地對待自己的孩子。

比如活活擰死小比利的狗,從不允許他在洗澡的時候,往浴缸裡放超過1英寸的水,随時都會吼罵毆打他。

甚至連比利的入獄,也跟父母有關。

因為母親抱怨生他導緻自己錯過了比賽,比利希望水牛隊可以再赢一次,這樣母親就能彌補當初的遺憾,他出生的合理性也會得到認可。 于是他下了重金押水牛隊赢,也是将自己重獲認可的希望押上去,沒想到水牛隊卻輸得一塌糊塗,欠下巨額債務的比利不得不幫人頂罪入獄。 在這種漠視、無愛的環境下,比利長成了現在冷漠而不懂得表達愛的模樣。他的父母自私冷漠的活了半輩子,最後将這種性格的缺陷毫無保留的“遺傳”給了自己的兒子。

看片的全程,我對比利的感受一直夾雜在同情和憎惡當中,這也是比利對自己的感受:為自己糟糕的人生感到無助,卻又無意識地用憤怒和尖銳的刺來控制别人,以獲得自己所需的安全感和掌控感。這就像我真實的人生寫照。

而比利從出生開始,就在努力做一件事:

證明自己是值得被愛的。

假如愛是講條件的,那比利所做的一切,都是在滿足他想象中父母的條件和需求。

比如在入獄前,他在每一個節假日,為父母準備的信件和卡片;

比如他在給父母的電話中,虛拟的體面工作和幸福生活;

比如那個被劫持來的女孩,要求她表現得“全身心愛着自己”。

他以為這些能赢得父母的認可和關注。

在這場無望的努力中,他是一個永遠無法自我關愛、自我賦權、自我滿足的人,他最大的願望,不過是得到那份缺位的愛。

可以說,大部分七零後八零後的人, 都感受過原生家庭給自己造成的傷害,哪怕你沒不願意承認,它也确實存在着。

有人說,關于是否值得被愛這件事,是永遠沒辦法自我證明的,除非有個人真的無條件愛上了你。

影片的最後,女孩隔着門對他說“我愛你。”

在比利準備實施自殺式襲擊前,她向比利索要的擁抱仿若一劑猛藥,力透紙背,讓他終于打開了自己,給了一個向外界輸出愛和接受愛的缺口。

很多人把它看成了一部愛情拯救世界的治愈片,甚至把溫暖善良的大胸女主看成是完美女友的化身。

但是比利童年對他的影響,真的會因為一場突如其來的“愛”就徹底消失了嗎?

我更願意了解成,那個無條件愛着他的女孩,是每一個人内心深處的自我覺醒: 你值得被愛這件事,不需要向任何人證明。 毫無疑問。