自崇裕十三年(1640年)以來,各種自然災害和瘟疫經常襲擊大明帝國。

國家被摧毀了,大老闆崇裕急于着火。但是有一個人,但很開心。

受影響的人越多,他就越快樂。

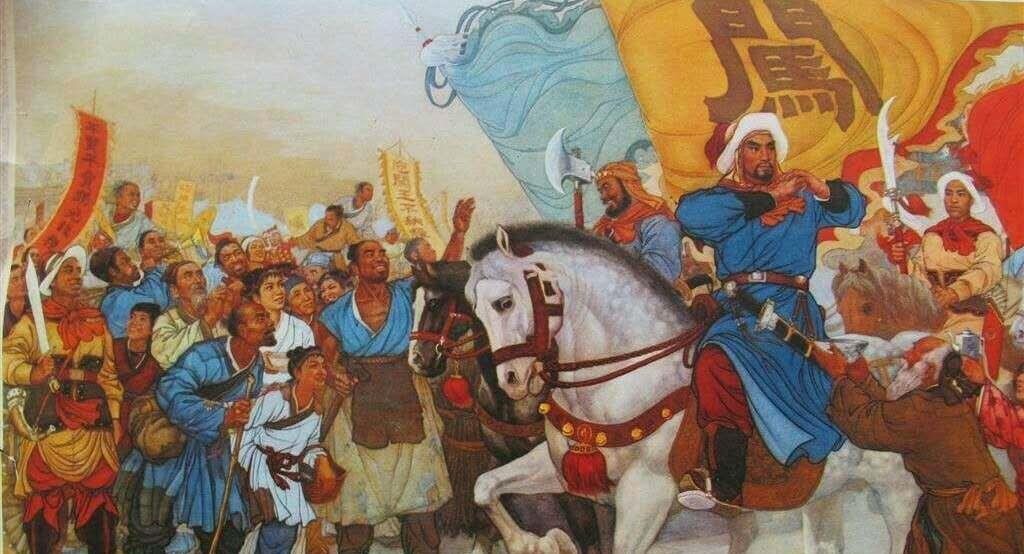

這個人我不說你也知道,是明朝末期的二号人物,職業"叛逆者"李子成。大明王朝的自然和人為災難對他來說是一個很好的機會,這意味着更多的人加入了革命的行列。

李子成出生,讀書不多,但他的手下有很多高層讀者。

河南省燕縣人李彥莉就是其中之一。

那一年頻繁的災難,激發了李公子的創作激情,他很快寫了一首流行民謠:

"吃他的母親,喝他的母親,打開門闖入國王,闖入國王時不吃。

毫不誇張地說,這首歌比千兵還要好,哪裡唱,李子成的基地要擴大哪裡。

大明的江山,風雨越下越大。

這時的偏見,黃金來勢趁火搶劫後,崇裕皇帝左右阻擋,心力充沛,倒在朝臣面前哭泣。

一邊哭泣,一邊回顧自己,所有的錯誤都是自己。

然而,哭泣不是解決辦法。

孩子陷入困境,哭泣,經常是大人出來,讓他冷靜下來。但崇裕是帝國的首腦,他哭了,大臣們隻能表示同情,皇帝也得自己扛。

是以,崇裕同志隻能擦幹眼淚,繼續收拾殘局。

但是,明朝這個檔次,實在是放不下。

16年後(公元1643年),李子成在西安準備進軍北京,向明朝緻以最後的打擊。

然而,當發生大量火災時,法院無法得到軍隊。

沒有錢,沒有人會願意奮力拼搏。士兵吃東西的時候,是天地分明的問題。

無奈之下,崇裕不得不深入挖掘,準備向文武百名官員募集資金,以解決亟需。

伸手去拿錢總是不那麼受歡迎,即使你是皇帝。鐘玉明多次秘密動員,但收效甚微。

沒辦法,他隻好找他的老人,希望他帶頭捐錢,為文武百人做一個樣本。

嶽父咬牙切齒,捐了5000兩片銀子。

5000兩個,相當多?

對于普通官員來說,捐贈5000銀子并不是一個小小的捐贈。

但對于這位國父來說,卻不是一根頭發。要知道,當時北京城斷了,在李子成的脅迫下,他交出了70萬銀二。

雖然鐘羽對老人的表現不滿意,但也不擅長說什麼。畢竟他是正統的皇帝,不能像李子成先生那樣,直接硬,敲詐勒索。

在國家國務秘書的帶領下,部長們一直"慷慨大方",這次籌款,共20萬兩人。

這也包括皇太後捐出的那12000,真是一杯水車的工資啊。

崇裕很傷心,國家到這一步的領域,效忠者在哪裡?

他身邊的官員不禁歎了口氣:"鐘賢若在,何不行。"

崇裕沉默不語,不知道在想什麼。

上吊前五天,他請人秘密重新埋葬魏忠賢的遺體。

墓葬建在象山碧雲寺,魏忠賢居住的地方。

1644年3月,李自成破大同,北京急忙。

此時,崇裕皇帝還有兩個選擇,可以延續大明帝國的殘餘。

一個是向南移動。

李自成的聲音雖然很大,但他的活動主要在北方,南方廣大地區沒有受到戰争的影響,經濟形勢良好。另一方面,自明城祖以來,南京一直是帝國的配套首都,制度完備,崇裕可以完全遷往南京,到土東山重新開工。

第二個是下一部作品的王者。

此時,宮廷中的兵力數量還是客觀的,如果被調往京城,完全有能力将李子成打死。

崇裕的首選當然是南下。然而,朝臣們大義人,堅決反對南下遷,說什麼死不了趙、秦琦。

在輿論的壓力下,崇軒不得不放棄南下的想法,更具有諷刺意味的是,在北京決裂之後,那些"非常咄咄逼人"的朝臣,都排着隊向李子成投降。

不能向南移動,然後隻能死了。

3月4日,崇裕武三桂皇帝被平西波,費玄召見威京師。

左邊的梁宇、黃大公、王永濟等将領,請他們率領軍王。

然而,當李子成到達北京時,沒有軍隊出現營救他。

左良宇等人根本沒有動,吳三桂是軍隊入境的速度,但三天之遙,走了十多天也沒有到。

這個老滑溜溜的腦袋,意思觀望不見,并沒有把皇帝的死放在心上。

3月17日,李子成的部隊抵達北京的西直門。

此時,守衛着城市的人們,沒有反抗的心思。

是以,那天晚上,北京這個外城崩潰了。

當從李子成派投降的諸侯進城勸說他們下來的時候,要求很簡單,就是崇裕禅的立場。

順便說一句,許多明人記載,李子成提出了自己撤退的條件,在世界中部,或者隻切西北地區,甚至撤退到河南;

這些說法顯然是不可靠的。

李子成有當皇帝的心思。但畢竟他是大明的朝臣,如果能讓崇裕皇帝把自己當回事,不僅能在全國享有盛譽,尤其是在南方的明明軍中,将來在史冊上,形象會好得多。

可惜的是,崇裕拒絕給李自成一個禅宗的職位。

江山社會傳給他這裡,如果不盡自己的生命來維持,是不符合他性格的。

18日,崇軒最後一次敲響鐘聲,召集了百名官員,沒有官員在場。

那天晚上,知道潮水已經退去,崇裕開始處理善後事宜。

所謂事後事外,主要是為了解決親人的問題。他先是安排三個兒子跑,然後逼迫王後和公主上吊自殺,最後輪到公主們了。

昭仁公主當時隻有六七歲,被一把劍刺死了。老平公主知道自己要死了,卻沒有求憐憫,而是跪在了崇羽面前,扯着衣服哭了起來。

崇玉痛苦地歎了口氣:"我為什麼要生我的家人!"然後用劍砍了公主,砍掉了她的左臂。

昌平公主活了下來,五天後醒來。

關于這一段,金庸和梁玉生都打對了,大打一頓就是昌平公主活了下來,成為世界級的大師,獻身于父親複仇的雲。

這當然是無稽之談,其實昌平公主是相對短暫的,順基三年(1646年)就病去世了。

處理完一切後,崇裕登上了煤山(今景山),留下了最後一句話,然後絞死了殉道者:

"受試者誤殺了,沒臉就看見了祖先,既然冠冕遮住了臉,就讓小偷分屍,不傷人一人。

明朝皇帝的名聲大多不是很好,或者很殘暴,比如朱元玄、朱炜父子,或者荒謬,比如朱厚昭、朱瑜學派。但大明王朝的16位皇帝,從朱元玄到朱煜璇,都有一個伯爵,而且沒有一個是這個物種。

"天子守衛國門,王死社會",偉大的到來是老朱的肖像。