自崇裕十三年(1640年)以来,各种自然灾害和瘟疫经常袭击大明帝国。

国家被摧毁了,大老板崇裕急于着火。但是有一个人,但很开心。

受影响的人越多,他就越快乐。

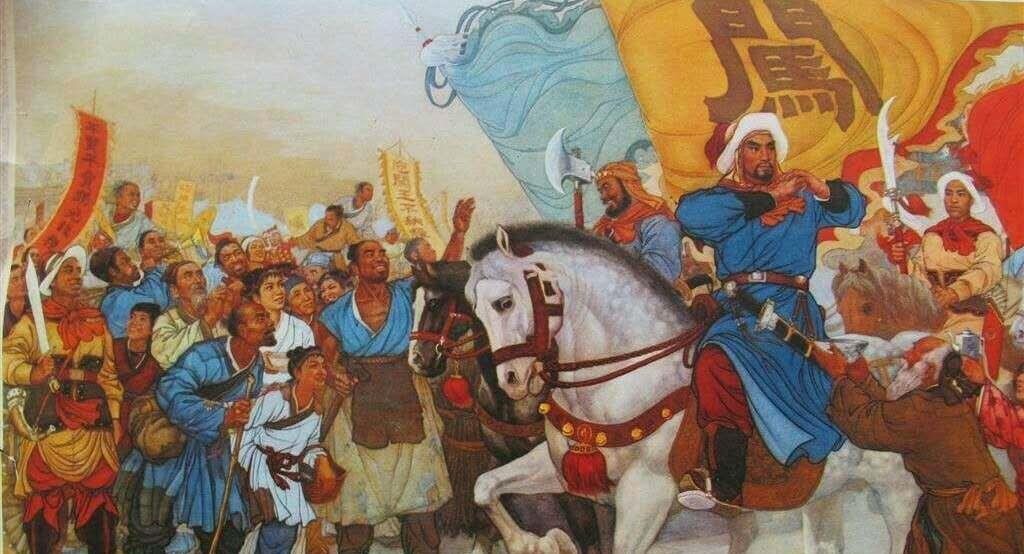

这个人我不说你也知道,是明朝末期的二号人物,职业"叛逆者"李子成。大明王朝的自然和人为灾难对他来说是一个很好的机会,这意味着更多的人加入了革命的行列。

李子成出生,读书不多,但他的手下有很多高层读者。

河南省燕县人李彦莉就是其中之一。

那一年频繁的灾难,激发了李公子的创作激情,他很快写了一首流行民谣:

"吃他的母亲,喝他的母亲,打开门闯入国王,闯入国王时不吃。

毫不夸张地说,这首歌比千兵还要好,哪里唱,李子成的基地要扩大哪里。

大明的江山,风雨越下越大。

这时的偏见,黄金来势趁火抢劫后,崇裕皇帝左右阻挡,心力充沛,倒在朝臣面前哭泣。

一边哭泣,一边回顾自己,所有的错误都是自己。

然而,哭泣不是解决办法。

孩子陷入困境,哭泣,经常是大人出来,让他冷静下来。但崇裕是帝国的首脑,他哭了,大臣们只能表示同情,皇帝也得自己扛。

因此,崇裕同志只能擦干眼泪,继续收拾残局。

但是,明朝这个档次,实在是放不下。

16年后(公元1643年),李子成在西安准备进军北京,向明朝致以最后的打击。

然而,当发生大量火灾时,法院无法得到军队。

没有钱,没有人会愿意奋力拼搏。士兵吃东西的时候,是天地分明的问题。

无奈之下,崇裕不得不深入挖掘,准备向文武百名官员募集资金,以解决亟需。

伸手去拿钱总是不那么受欢迎,即使你是皇帝。钟玉明多次秘密动员,但收效甚微。

没办法,他只好找他的老人,希望他带头捐钱,为文武百人做一个样本。

岳父咬牙切齿,捐了5000两片银子。

5000两个,相当多?

对于普通官员来说,捐赠5000银子并不是一个小小的捐赠。

但对于这位国父来说,却不是一根头发。要知道,当时北京城断了,在李子成的胁迫下,他交出了70万银二。

虽然钟羽对老人的表现不满意,但也不擅长说什么。毕竟他是正统的皇帝,不能像李子成先生那样,直接硬,敲诈勒索。

在国家国务秘书的带领下,部长们一直"慷慨大方",这次筹款,共20万两人。

这也包括皇太后捐出的那12000,真是一杯水车的工资啊。

崇裕很伤心,国家到这一步的领域,效忠者在哪里?

他身边的官员不禁叹了口气:"钟贤若在,何不行。"

崇裕沉默不语,不知道在想什么。

上吊前五天,他请人秘密重新埋葬魏忠贤的遗体。

墓葬建在象山碧云寺,魏忠贤居住的地方。

1644年3月,李自成破大同,北京急忙。

此时,崇裕皇帝还有两个选择,可以延续大明帝国的残余。

一个是向南移动。

李自成的声音虽然很大,但他的活动主要在北方,南方广大地区没有受到战争的影响,经济形势良好。另一方面,自明城祖以来,南京一直是帝国的配套首都,制度完备,崇裕可以完全迁往南京,到土东山重新开工。

第二个是下一部作品的王者。

此时,宫廷中的兵力数量还是客观的,如果被调往京城,完全有能力将李子成打死。

崇裕的首选当然是南下。然而,朝臣们大义人,坚决反对南下迁,说什么死不了赵、秦琦。

在舆论的压力下,崇轩不得不放弃南下的想法,更具有讽刺意味的是,在北京决裂之后,那些"非常咄咄逼人"的朝臣,都排着队向李子成投降。

不能向南移动,然后只能死了。

3月4日,崇裕武三桂皇帝被平西波,费玄召见威京师。

左边的梁宇、黄大公、王永济等将领,请他们率领军王。

然而,当李子成到达北京时,没有军队出现营救他。

左良宇等人根本没有动,吴三桂是军队入境的速度,但三天之遥,走了十多天也没有到。

这个老滑溜溜的脑袋,意思观望不见,并没有把皇帝的死放在心上。

3月17日,李子成的部队抵达北京的西直门。

此时,守卫着城市的人们,没有反抗的心思。

所以,那天晚上,北京这个外城崩溃了。

当从李子成派投降的诸侯进城劝说他们下来的时候,要求很简单,就是崇裕禅的立场。

顺便说一句,许多明人记载,李子成提出了自己撤退的条件,在世界中部,或者只切西北地区,甚至撤退到河南;

这些说法显然是不可靠的。

李子成有当皇帝的心思。但毕竟他是大明的朝臣,如果能让崇裕皇帝把自己当回事,不仅能在全国享有盛誉,尤其是在南方的明明军中,将来在史册上,形象会好得多。

可惜的是,崇裕拒绝给李自成一个禅宗的职位。

江山社会传给他这里,如果不尽自己的生命来维持,是不符合他性格的。

18日,崇轩最后一次敲响钟声,召集了百名官员,没有官员在场。

那天晚上,知道潮水已经退去,崇裕开始处理善后事宜。

所谓事后事外,主要是为了解决亲人的问题。他先是安排三个儿子跑,然后逼迫王后和公主上吊自杀,最后轮到公主们了。

昭仁公主当时只有六七岁,被一把剑刺死了。老平公主知道自己要死了,却没有求怜悯,而是跪在了崇羽面前,扯着衣服哭了起来。

崇玉痛苦地叹了口气:"我为什么要生我的家人!"然后用剑砍了公主,砍掉了她的左臂。

昌平公主活了下来,五天后醒来。

关于这一段,金庸和梁玉生都打对了,大打一顿就是昌平公主活了下来,成为世界级的大师,献身于父亲复仇的云。

这当然是无稽之谈,其实昌平公主是相对短暂的,顺基三年(1646年)就病去世了。

处理完一切后,崇裕登上了煤山(今景山),留下了最后一句话,然后绞死了殉道者:

"受试者误杀了,没脸就看见了祖先,既然冠冕遮住了脸,就让小偷分尸,不伤人一人。

明朝皇帝的名声大多不是很好,或者很残暴,比如朱元玄、朱炜父子,或者荒谬,比如朱厚昭、朱瑜学派。但大明王朝的16位皇帝,从朱元玄到朱煜璇,都有一个伯爵,而且没有一个是这个物种。

"天子守卫国门,王死社会",伟大的到来是老朱的肖像。