魯迅與劉承幹并不相識,更無交往,但卻戲稱劉承幹為“傻公子”,這個故事還要從“藏書”說起。

重視文化始于祖輩

begins with grandparents

衆所周知,劉承幹為劉家第三代,劉家長子劉安瀾的繼子,劉镛的孫子。劉镛何許人?此劉镛非乾隆年間的宰相劉墉,而是晚清道光年間的南浔巨賈劉镛。劉镛少時家徒四壁,做過不少生計,後進入絲綢行當學徒潛心學商,這才發了家。張謇在《南浔劉公墓志銘》中說:“自鹹豐、同治以來,東南富商最著稱者,而能以風義自樹于當時者,于浙得三人焉:若杭州之胡,甯波之葉,而其一則湖州南浔劉氏……原南浔一天下之雄鎮,已莫不聞劉氏。”

▲劉镛像

當劉镛發迹後,深感列祖以來,都缺少文化,雖有财,但無祿,不上門第,故極力教子讀書,應試科舉,使他的四個兒子都能進入仕途,劉镛也因兒子的及第,恩封為通奉大夫。

劉镛一共有三位夫人,共給他生了四個兒子和三個女兒。他的長子名劉安瀾,學習特别刻苦,可惜在參加杭州鄉試時因病而亡,年僅29歲。

當時劉安瀾已經結婚,夫人是資政大夫邱仙槎之女,而劉安瀾去世時還沒有兒子,于是安瀾的弟弟劉安江就把自己的大兒子劉承幹過繼到劉安瀾家,以此來照顧邱夫人,這位劉安江就是劉錦藻。

▲劉錦藻像

劉安瀾去世後,劉錦藻就成為了劉家的掌門人。雖然他家巨富,但仍然刻苦學習,終于考中進士,曹金發在《輯錄體目錄史論》一文中說:“1894年40歲時,與南通張謇同榜登甲午科進士,成為南浔劉氏第一個在科舉上成功的人,曆任清朝戶部主事、工部都水師行走、内閣侍讀學士等職。1899年其父去世,劉錦藻回南浔奔喪,并從此開始舉辦實業。”

▲劉錦藻進士題名錄

能夠掌管這等龐大的商業帝國,可見這位劉錦藻确實有過人之處。雖然如此,他卻未曾忘記書生本色。他僅憑一人之力編纂《續皇朝文獻通考》,共三百二十卷。但是編史書需要大量的史料,也正因如此,劉錦藻開始大量的買書。

▲劉錦藻《堅匏盦集》

劉錦藻對于藏書很早就感興趣,李玉安、黃正雨所著的《中國藏書家通典》中稱:“(劉錦藻)性喜藏書,他曾任職于内閣,頗得内閣大庫藏書之便,通籍後開始網羅典籍,其藏書處曰‘堅匏庵’,不乏善本。出遊則攜書相随,晚年在青島有‘靜寄廬’,收藏古籍已具規模。現揚州市圖書館,仍收藏着當年劉錦藻的部分藏書。”但顯然,編寫《續皇朝文獻通考》是他大量購書的最直接原因。

建“留餘草堂”為父藏書

for the father's books

杭州曾有一座藏書樓留餘草堂,劉承幹字留餘,他為杭州書樓亦取此名。留餘草堂是劉承幹最早建的藏書樓,有史料記載早于嘉業堂十年,而建留餘草堂的主要原因正是他的生父劉錦藻。

▲劉承幹像

1910年,劉錦藻将已完成的320卷《皇朝續文獻通考》進呈朝廷,朝廷賞他内閣侍讀學士銜。到民國時期,他又陸續增訂為400卷,上接《清文獻通考》下至清亡,記述晚清100多年間典章制度的演變,成為傳世的《十通》之一。編著如此浩浩古籍,案頭工作大部分都是在堅匏别墅裡完成的,而所需資料如山如海。為幫助父親宏圖達成,劉承幹在父親建造堅匏别墅的同時期,買下寶石山東麓、今北山路13号與14号之間的一所現成樓房,改造成了留餘草堂藏書樓。這座建築是中西式三開間二層樓,二樓平台寬大,可遠眺西湖景,近看大佛寺。

▲堅匏别墅

對于劉承幹萌發藏書之意的原因揣測多有不同,一說為不忍古籍流失國外而開始了藏書事業,另一說則為助生父劉錦藻編著《皇朝續文獻通考》。斯人已逝,初心已不可考,但就留餘草堂的存在來說,其原因多少都有些根據。

劉承幹藏書伊始

began to collect books

劉承幹的藏書事業發轫于1910年參觀南洋勸業會之時,據劉承幹先生後來回憶說:“宣統庚戌,南洋開勸業會于金陵,貨骈集,人争趨之。餘獨徒步狀元境各書肆,遍覽群書,兼兩載歸。越日書賈攜書來售者踵之,自是即有志藏書。”

▲南洋勸業會

由于劉承幹購書出手大方,是以它的藏書多為書商主動送上門的,也有相識的藏書家介紹轉賣的。常上門的書商有博古齋主人、綽号“柳樹精”的蘇州人柳蓉春,“翰怡夜示續傳燈錄二冊,博古齋送閱”。有“書林怪傑”江甯人錢長美,有杭州人陳立言、李紫東,還有上海、杭州等地的其他書商,他們為劉承幹送來了幾十家藏書家所散之書,書的來源有:四明盧氏抱經樓、獨山莫氏影山草堂、仁和朱氏結一廬、江陰缪氏藝風堂、豐順丁氏持靜齋、吳縣顧氏藝海樓、太倉缪氏東倉書庫等,此外還有許多小藏家的書,都是經過各舊書店介紹來的。

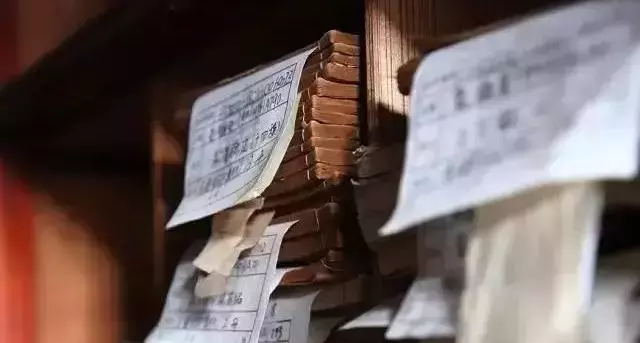

藏書萬卷建嘉業堂

library volumes

因為"竊好斯文"的劉承幹深知藏書之不易,鑒于前人"聚而旋散",想起蘇東坡曾說過:“李公擇的書不藏在家中,而成藏在原來住過的寺廟僧舍”,這是很有見識的。于是他決心在小蓮莊劉氏家廟的旁邊建造一座藏書樓,于1920年初冬破土,1924年歲尾竣工,“康金十二萬,拓地二十畝”。

藏書樓由園林和藏書樓兩部分組成。園林内蓮池、假山、亭台、奇石,錯落有緻,形勝神似,為典型的江南園林代表。

藏書樓是一座磚術結構的中西合璧兩層樓房,東西闊十丈六尺,南北深十五丈九尺,分前後兩進,每進面寬七間,左右廂房各六間,共五十二間。設有“宋史四齋”、“嘉業廳”、“詩萃室”、“希古樓”、“求恕齋”、“黎光閣”等廳室。樓四周地基約五、六尺高,皆用花崗石砌。平面呈"口"字形,中間正方天井占地約二商,平鋪方磚,不生雜草,為夏季晾曬圖書之用。

其規模宏大,藏書豐富,是中國近代著名的私家藏書樓之一。藏書最豐時有宋元明清各種古籍16萬冊,60萬卷,其中可稱“海内秘籍”的珍本就有62種。1949年江南解放時,周總理訓示陳毅派部隊保護藏書樓才得以儲存完整。解放後,劉承幹捐贈給浙江圖書館,2001年7月嘉業藏書樓被列入我國第五批全國重點文物保護機關。

大門楣上“嘉業藏書樓”五個大字出自劉廷琛之筆。劉承幹建藏書樓而要以“嘉業”命名,是因清末劉承幹曾捐巨資助修光緒陵墓,宣統曾賜以“欽若嘉業”的匾額,他以此為榮,故以“嘉業”命名。

▲宣統所賜“欽若嘉業”九龍金匾

因為在那個年代湖州還是有不少富人,是以也是較早通了電(1919年),用上了電燈。據說,頂上的兩盞荷花狀的吊燈是從法國進口,這在當時自然算是奢侈品。擺設的清式家具全部由名貴的紅梨木制作,是南浔景區儲存最完好的一組。

“宋四史齋”主要珍藏的是“前漢、後漢、三國志、史記”四本史書的刻本。這些刻本都是用紅梨木雕刻,是以儲存時間較長,這裡刻印的《宋四史》書大字大,為國内罕見。

“詩萃室”放着一本劉承幹與父親劉安瀾合寫的《國朝詩萃》。樓上正廳稱“希古樓”,匾額系鄭孝胥題寫。

藏書樓對防火、防潮、通風等要求十分嚴格,周密設計,精心構築。四周河水圍繞,利于防火、滅火;一樓房間皆用專窯燒制的青磚鋪地,青磚下鋪墊專燒反缽,缽下再鋪細沙,青磚離地一尺多高,加上層層阻隔,地下潮氣難以上升;一樓底層高4-5米,既通風又隔熱。珍藏之各善本書盛于木臣中,匣内複襯闆,也是防潮的有力措施。

據有關資料記載,在藏書樓全盛時期,即1925年至1932年之間,珍本善本有宋元刊木200種,清刻本5000種,地方志1200餘種,叢書220餘種,抄本2000種,其它1200餘種,大量的是清人文集和各史書。此外還有碑帖數千種。嘉業堂藏書以宋刊《史記》、《漢書》、《後漢書》、《三國志》最為珍貴,号稱鎮庫之寶。還有眉山刊本《宋書》殘帙,近人張元濟先生印《百衲本二十四史》,至于宋開慶(1295)《鶴山先生大全集》、米淳熙戊戌(1178)《窦民聯珠集》也均是世都豔稱的海内孤本、珍本。嘉業堂收藏的兩大特點:一是不專重于宋元刊本,更着眼于明清兩代,二是不惜重金廣收地方志,其中可稱“海内秘藏“的珍本,就有62種。

嘉業堂藏書樓就性質而言屬于舊式私家藏書樓,沒有訂立過如公立圖書館般嚴密的規章制度,但藏書樓在日常管理中,實際上還是形成了一些制度。以編目部為例,計設職員四人、工友四人管理。藏書樓并設有讀者閱覽室對外開放,如有熟人或名人介紹,國内外學者均可以來看書、抄書。在這一方面劉承幹比較開明,隻要有人介紹,連宋版書他都願借,不僅允許借抄,還答應免費借去翻印。《浙江圖書館館刊》4卷3期底頁有一出售萬曆《仙居縣志》的廣告,“原本為嘉業堂劉氏所藏,曆劫僅存,允為人世瑰寶,近由邑人李鏡渠設法向劉氏借抄。”在藏書樓的閱覽,由“專人取書,一般客人隻能在平房借閱”。

藏書樓成立以後,有職員四人進行管理:編目主任周子美,月薪30元,任職8年,1932年至上海聖約翰大學任教後,由助手施維藩(韻秋)接替。另有嘉興人王善繼負責刻制大小書箱和書櫥并兼管庶務,二人月薪均為20元。還有劉承幹的堂弟劉君實專司清點卷數、敲蓋圖章等事,月薪16元。工友四人,分管門房、廚房、花園和打雜,月薪10元。加上其他費用,書樓日常開支一年約為三千元,主要通過“置田若幹畝,取息以為常費”來維持。

▲我國著名的版本目錄學家周子美

這一時期藏書樓的任務除了接待來賓、刊印書籍外,還着眼于編訂書目和對外交流。早在藏書樓建立之前,劉承幹已請人編《嘉業堂藏書志》,此書初由缪荃孫編撰,缪過世後由董康續任,董在缪稿基礎上,一則作了大量的删削,二則着重于增補劉承幹1919年以後新買之書,但由于種種原因,這部書最終并未完稿。

藏書樓成立後,周子美、施韻秋二人主持整理嘉業堂的全部藏書,并編訂藏書樓藏書書目。書目體例仿《四庫總目》但又有所變通,共分為經、史、子、集、叢書、志六大類。經部細分為正經、書、禮、春秋、五經總義、四書、國小等類;史部細分為正史、紀事本末體、别史、雜史、诏令奏議、傳記、史鈔、載記、地理、職官、政書、目錄、史評類;子部細分為儒、法、農、醫、天文、算學、術數、藝術、譜錄、雜家、類書、小說家、釋、道家類;集部細分為别集、總集、詞曲類;叢書部細分為前代、近代、現代、郡邑、彙刻類;志部不分細類。經過前後五年的努力,編成目錄十二冊:經、史、子、方志、補編各一冊,集部明代以前一冊、清代二冊、總集及叢書合一冊、抄本二冊、善本書目一冊。此外,還編撰了《求恕齋書目》、《留餘草堂書目》各一冊,《嘉業堂善本書影》五冊,《嘉業堂明刊本書目》一冊。

這一時期,嘉業堂的刻印書雖然沒有前一階段那麼聲勢浩大,但規模依舊不小,主要是将以前的各叢書彙編成套,“複明《嘉業堂叢書》當時多随刊随印、陸續發售,故得者往往未能配成完帙計,更将原書彙印全部。”同時也繼續刊印新書補入幾部叢書,1926年的《王章詩存合刻》、《漫堂文集》三十六卷,1927年的《王荊公詩集》,1928年的《三國志》(影刊宋本)、《春秋公羊疏殘》七卷,1930年的《嚴州金石錄》三卷、《雲溪友議》三卷等被補入《嘉業堂叢書》;1928年的《董禮部集》, 1929年的《月河所聞集》等被補入《吳興叢書》;1926年的《漢管處士年譜》、1928年的《蕉廊脞錄》等被補入《求恕齋叢書》;其餘如《中庸切己錄》等被補入《留餘草堂叢書》。除此之外,劉承幹還利用收回藏書樓的舊書版印刷了一些書,“刊了出售定價,略收一些工本費,但有交情的仍可以贈送的。”

雕版印書蜚聲海内

famous of collecting

劉承幹不僅以收藏古籍而聞名全國,還以雕版印書蜚聲海内。嘉業堂刻書始于1913年,至1937年抗戰爆發,曆時24年,其間刊刻書籍184種。劉氏刊書的地點,據其自己介紹:“上海與京師外,若南京、揚州、武昌,皆設定工廠。”由此可見,劉氏刻書的規模是比較大的。

從1913年起,劉承幹共投入近二十萬元,計刊刻了《嘉業堂叢書》56種750卷220冊,《吳興叢書》64種850卷,《求恕齋叢書》30種241卷,《留餘草堂叢書》10種60卷,影刊宋本四史450卷144冊,《嘉業堂金石叢書》5種50餘卷,《遼東三家詩抄》3種9卷,《王章詩存合刻》2種17卷,加上《章氏遺書》、《舊五代史注》、《晉書斠注》等,共刻書177種3015卷,“所刻諸經單疏本為阮校所未見,子史百家亦多當代罕見之籍,而于元明遺老所著及其譜狀,搜羅尤夥”,這也可說是嘉業堂刻書的特點。

嘉業堂刻版的版式,大緻可分為兩種。一種是仿照仁和朱氏結一廬書版的版式。結一廬書版的樣式,均為黑口,單魚尾,左右雙欄,每頁11行,行21字,字型為仿宋體,刊刻精美。結一廬的版式一直為劉承幹所沿用。現存《嘉業堂叢書》各種版片其規格版式均與結一廬刻版相仿。劉氏所刻《求恕齋叢書》、《留餘草堂叢書》等,行數為10行或11行,每行20字或21字,仍與結一廬版式相近。

嘉業堂刻版的第二種版式,是影刻宋本。其特點主要展現在所刻《史記》、《漢書》、《後漢書》、《三國志》4種史書中。以《史記》為例,劉氏所藏《史記》,經缪荃孫、葉昌熾等鑒定為宋蜀刻大字本。宋刻本中的蜀刻本,又以墨優紙佳、書寫方正雍容、版式疏朗雅潔而馳名,是以曆代被視作絕妙藝術瑰寶、罕有的文物精品,價值不菲。為了能保持宋蜀刻本的原貌,影宋刻本的版式、字型等均嚴格按照原本。現存嘉業藏書樓的《史記》版片,書版規格為37.5cm×22.5cm,版式為黑口,雙魚尾,左右雙欄,每頁9行,行16個字,每字大小約1.5cm×1.5cm。書中原有的宋代避諱字,也照樣刊刻。嘉業堂刊刻的《影宋四史》,在當時社會上很受歡迎,全國各大圖書館都來函或來人索書。

嘉業堂所藏版片後經浙江圖書館善存與整理,同時也一直良好利用,出版利用的主要成果有:1964年6月,浙江圖書館與杭州市古舊書店、江蘇廣陵古籍刻印社合作,利用浙江圖書館館藏雕版印書版片,印刷出版了《續資治通鑒長編拾遺》、《适園叢書》、《四明叢書》等書共計11種。1980年8月,浙江圖書館與北京文物出版社合作,印刷出版了《嘉業堂叢書》、《吳興叢書》等書共計207種,共使用館藏版片5.6萬餘張。1980年10月,浙江圖書館又與江蘇廣陵古籍刻印社、杭州古舊書店合作,印刷出版了《武林掌故叢編》、《金華叢書》等書共計20種,共使用館藏版片3.7萬餘張。2000年10月,浙江圖書館與浙江華寶齋富翰文化有限公司合作,印刷出版了嘉業藏書樓著名的“宋四史”中的兩種——《史記》、《三國志》,共使用版片2000多張。

藏書樓聚散

the library is scattered

數盡則窮,盛滿則衰,至1934、1935年間,劉承幹已開始零星賣書,将宋刊蜀大字本《史記》、宋白鹭洲書院本《漢書》、一經堂本《後漢書》、宋刊元補本《三國志》、淳祐刊《窦氏聯珠集》等書賣給了“專購宋元刻本”的寶禮堂潘明訓。其它如藏書樓内部制度不夠完善、劉承幹興趣全部轉移到商業活動上均是造成藏書樓走向衰落的主要因素,尤其是日本的侵華更是加快了嘉業堂的中衰。

1937年杭嘉湖地區淪陷後,藏書樓工作全面停頓,僅留下一、二人留守。在拒絕日本人所謂“駐兵保護”的要求後,劉承幹于一日夜間秘密用船将三萬餘冊珍本運往上海寓所,其中大多為明刊本,其餘也有清乾隆以前的版本。對無法運走的書籍均抽去第一冊,并将它們藏入劉氏家宅的天花闆之上。