鲁迅与刘承干并不相识,更无交往,但却戏称刘承干为“傻公子”,这个故事还要从“藏书”说起。

重视文化始于祖辈

begins with grandparents

众所周知,刘承干为刘家第三代,刘家长子刘安澜的继子,刘镛的孙子。刘镛何许人?此刘镛非乾隆年间的宰相刘墉,而是晚清道光年间的南浔巨贾刘镛。刘镛少时家徒四壁,做过不少生计,后进入丝绸行当学徒潜心学商,这才发了家。张謇在《南浔刘公墓志铭》中说:“自咸丰、同治以来,东南富商最著称者,而能以风义自树于当时者,于浙得三人焉:若杭州之胡,宁波之叶,而其一则湖州南浔刘氏……原南浔一天下之雄镇,已莫不闻刘氏。”

▲刘镛像

当刘镛发迹后,深感列祖以来,都缺少文化,虽有财,但无禄,不上门第,故极力教子读书,应试科举,使他的四个儿子都能进入仕途,刘镛也因儿子的及第,恩封为通奉大夫。

刘镛一共有三位夫人,共给他生了四个儿子和三个女儿。他的长子名刘安澜,学习特别刻苦,可惜在参加杭州乡试时因病而亡,年仅29岁。

当时刘安澜已经结婚,夫人是资政大夫邱仙槎之女,而刘安澜去世时还没有儿子,于是安澜的弟弟刘安江就把自己的大儿子刘承干过继到刘安澜家,以此来照顾邱夫人,这位刘安江就是刘锦藻。

▲刘锦藻像

刘安澜去世后,刘锦藻就成为了刘家的掌门人。虽然他家巨富,但仍然刻苦学习,终于考中进士,曹金发在《辑录体目录史论》一文中说:“1894年40岁时,与南通张謇同榜登甲午科进士,成为南浔刘氏第一个在科举上成功的人,历任清朝户部主事、工部都水师行走、内阁侍读学士等职。1899年其父去世,刘锦藻回南浔奔丧,并从此开始举办实业。”

▲刘锦藻进士题名录

能够掌管这等庞大的商业帝国,可见这位刘锦藻确实有过人之处。虽然如此,他却未曾忘记书生本色。他仅凭一人之力编纂《续皇朝文献通考》,共三百二十卷。但是编史书需要大量的史料,也正因如此,刘锦藻开始大量的买书。

▲刘锦藻《坚匏盦集》

刘锦藻对于藏书很早就感兴趣,李玉安、黄正雨所著的《中国藏书家通典》中称:“(刘锦藻)性喜藏书,他曾任职于内阁,颇得内阁大库藏书之便,通籍后开始网罗典籍,其藏书处曰‘坚匏庵’,不乏善本。出游则携书相随,晚年在青岛有‘静寄庐’,收藏古籍已具规模。现扬州市图书馆,仍收藏着当年刘锦藻的部分藏书。”但显然,编写《续皇朝文献通考》是他大量购书的最直接原因。

建“留余草堂”为父藏书

for the father's books

杭州曾有一座藏书楼留余草堂,刘承干字留余,他为杭州书楼亦取此名。留余草堂是刘承干最早建的藏书楼,有史料记载早于嘉业堂十年,而建留余草堂的主要原因正是他的生父刘锦藻。

▲刘承干像

1910年,刘锦藻将已完成的320卷《皇朝续文献通考》进呈朝廷,朝廷赏他内阁侍读学士衔。到民国时期,他又陆续增订为400卷,上接《清文献通考》下至清亡,记述晚清100多年间典章制度的演变,成为传世的《十通》之一。编著如此浩浩古籍,案头工作大部分都是在坚匏别墅里完成的,而所需资料如山如海。为帮助父亲宏图达成,刘承干在父亲建造坚匏别墅的同时期,买下宝石山东麓、今北山路13号与14号之间的一所现成楼房,改造成了留余草堂藏书楼。这座建筑是中西式三开间二层楼,二楼平台宽大,可远眺西湖景,近看大佛寺。

▲坚匏别墅

对于刘承干萌发藏书之意的原因揣测多有不同,一说为不忍古籍流失国外而开始了藏书事业,另一说则为助生父刘锦藻编著《皇朝续文献通考》。斯人已逝,初心已不可考,但就留余草堂的存在来说,其原因多少都有些根据。

刘承干藏书伊始

began to collect books

刘承干的藏书事业发轫于1910年参观南洋劝业会之时,据刘承干先生后来回忆说:“宣统庚戌,南洋开劝业会于金陵,货骈集,人争趋之。余独徒步状元境各书肆,遍览群书,兼两载归。越日书贾携书来售者踵之,自是即有志藏书。”

▲南洋劝业会

由于刘承干购书出手大方,因此它的藏书多为书商主动送上门的,也有相识的藏书家介绍转卖的。常上门的书商有博古斋主人、绰号“柳树精”的苏州人柳蓉春,“翰怡夜示续传灯录二册,博古斋送阅”。有“书林怪杰”江宁人钱长美,有杭州人陈立言、李紫东,还有上海、杭州等地的其他书商,他们为刘承干送来了几十家藏书家所散之书,书的来源有:四明卢氏抱经楼、独山莫氏影山草堂、仁和朱氏结一庐、江阴缪氏艺风堂、丰顺丁氏持静斋、吴县顾氏艺海楼、太仓缪氏东仓书库等,此外还有许多小藏家的书,都是经过各旧书店介绍来的。

藏书万卷建嘉业堂

library volumes

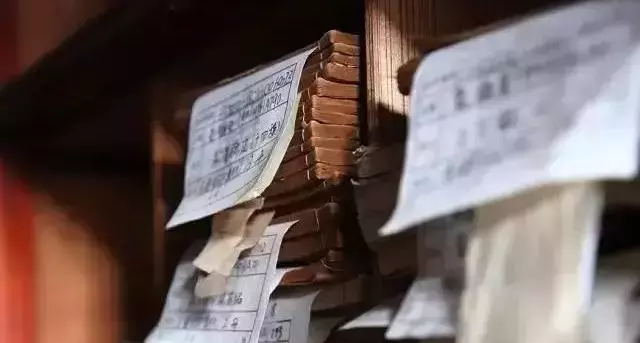

因为"窃好斯文"的刘承干深知藏书之不易,鉴于前人"聚而旋散",想起苏东坡曾说过:“李公择的书不藏在家中,而成藏在原来住过的寺庙僧舍”,这是很有见识的。于是他决心在小莲庄刘氏家庙的旁边建造一座藏书楼,于1920年初冬破土,1924年岁尾竣工,“康金十二万,拓地二十亩”。

藏书楼由园林和藏书楼两部分组成。园林内莲池、假山、亭台、奇石,错落有致,形胜神似,为典型的江南园林代表。

藏书楼是一座砖术结构的中西合璧两层楼房,东西阔十丈六尺,南北深十五丈九尺,分前后两进,每进面宽七间,左右厢房各六间,共五十二间。设有“宋史四斋”、“嘉业厅”、“诗萃室”、“希古楼”、“求恕斋”、“黎光阁”等厅室。楼四周地基约五、六尺高,皆用花岗石砌。平面呈"口"字形,中间正方天井占地约二商,平铺方砖,不生杂草,为夏季晾晒图书之用。

其规模宏大,藏书丰富,是中国近代著名的私家藏书楼之一。藏书最丰时有宋元明清各种古籍16万册,60万卷,其中可称“海内秘籍”的珍本就有62种。1949年江南解放时,周总理指示陈毅派部队保护藏书楼才得以保存完整。解放后,刘承干捐赠给浙江图书馆,2001年7月嘉业藏书楼被列入我国第五批全国重点文物保护单位。

大门楣上“嘉业藏书楼”五个大字出自刘廷琛之笔。刘承干建藏书楼而要以“嘉业”命名,是因清末刘承干曾捐巨资助修光绪陵墓,宣统曾赐以“钦若嘉业”的匾额,他以此为荣,故以“嘉业”命名。

▲宣统所赐“钦若嘉业”九龙金匾

因为在那个年代湖州还是有不少富人,所以也是较早通了电(1919年),用上了电灯。据说,顶上的两盏荷花状的吊灯是从法国进口,这在当时自然算是奢侈品。摆设的清式家具全部由名贵的红梨木制作,是南浔景区保存最完好的一组。

“宋四史斋”主要珍藏的是“前汉、后汉、三国志、史记”四本史书的刻本。这些刻本都是用红梨木雕刻,因此保存时间较长,这里刻印的《宋四史》书大字大,为国内罕见。

“诗萃室”放着一本刘承干与父亲刘安澜合写的《国朝诗萃》。楼上正厅称“希古楼”,匾额系郑孝胥题写。

藏书楼对防火、防潮、通风等要求十分严格,周密设计,精心构筑。四周河水围绕,利于防火、灭火;一楼房间皆用专窑烧制的青砖铺地,青砖下铺垫专烧反钵,钵下再铺细沙,青砖离地一尺多高,加上层层阻隔,地下潮气难以上升;一楼底层高4-5米,既通风又隔热。珍藏之各善本书盛于木臣中,匣内复衬板,也是防潮的有力措施。

据有关资料记载,在藏书楼全盛时期,即1925年至1932年之间,珍本善本有宋元刊木200种,清刻本5000种,地方志1200余种,丛书220余种,抄本2000种,其它1200余种,大量的是清人文集和各史书。此外还有碑帖数千种。嘉业堂藏书以宋刊《史记》、《汉书》、《后汉书》、《三国志》最为珍贵,号称镇库之宝。还有眉山刊本《宋书》残帙,近人张元济先生印《百衲本二十四史》,至于宋开庆(1295)《鹤山先生大全集》、米淳熙戊戌(1178)《窦民联珠集》也均是世都艳称的海内孤本、珍本。嘉业堂收藏的两大特点:一是不专重于宋元刊本,更着眼于明清两代,二是不惜重金广收地方志,其中可称“海内秘藏“的珍本,就有62种。

嘉业堂藏书楼就性质而言属于旧式私家藏书楼,没有订立过如公立图书馆般严密的规章制度,但藏书楼在日常管理中,实际上还是形成了一些制度。以编目部为例,计设职员四人、工友四人管理。藏书楼并设有读者阅览室对外开放,如有熟人或名人介绍,国内外学者均可以来看书、抄书。在这一方面刘承干比较开明,只要有人介绍,连宋版书他都愿借,不仅允许借抄,还答应免费借去翻印。《浙江图书馆馆刊》4卷3期底页有一出售万历《仙居县志》的广告,“原本为嘉业堂刘氏所藏,历劫仅存,允为人世瑰宝,近由邑人李镜渠设法向刘氏借抄。”在藏书楼的阅览,由“专人取书,一般客人只能在平房借阅”。

藏书楼成立以后,有职员四人进行管理:编目主任周子美,月薪30元,任职8年,1932年至上海圣约翰大学任教后,由助手施维藩(韵秋)接替。另有嘉兴人王善继负责刻制大小书箱和书橱并兼管庶务,二人月薪均为20元。还有刘承干的堂弟刘君实专司清点卷数、敲盖图章等事,月薪16元。工友四人,分管门房、厨房、花园和打杂,月薪10元。加上其他费用,书楼日常开支一年约为三千元,主要通过“置田若干亩,取息以为常费”来维持。

▲我国著名的版本目录学家周子美

这一时期藏书楼的任务除了接待来宾、刊印书籍外,还着眼于编订书目和对外交流。早在藏书楼建立之前,刘承干已请人编《嘉业堂藏书志》,此书初由缪荃孙编撰,缪过世后由董康续任,董在缪稿基础上,一则作了大量的删削,二则着重于增补刘承干1919年以后新买之书,但由于种种原因,这部书最终并未完稿。

藏书楼成立后,周子美、施韵秋二人主持整理嘉业堂的全部藏书,并编订藏书楼藏书书目。书目体例仿《四库总目》但又有所变通,共分为经、史、子、集、丛书、志六大类。经部细分为正经、书、礼、春秋、五经总义、四书、小学等类;史部细分为正史、纪事本末体、别史、杂史、诏令奏议、传记、史钞、载记、地理、职官、政书、目录、史评类;子部细分为儒、法、农、医、天文、算学、术数、艺术、谱录、杂家、类书、小说家、释、道家类;集部细分为别集、总集、词曲类;丛书部细分为前代、近代、现代、郡邑、汇刻类;志部不分细类。经过前后五年的努力,编成目录十二册:经、史、子、方志、补编各一册,集部明代以前一册、清代二册、总集及丛书合一册、抄本二册、善本书目一册。此外,还编撰了《求恕斋书目》、《留余草堂书目》各一册,《嘉业堂善本书影》五册,《嘉业堂明刊本书目》一册。

这一时期,嘉业堂的刻印书虽然没有前一阶段那么声势浩大,但规模依旧不小,主要是将以前的各丛书汇编成套,“复明《嘉业堂丛书》当时多随刊随印、陆续发售,故得者往往未能配成完帙计,更将原书汇印全部。”同时也继续刊印新书补入几部丛书,1926年的《王章诗存合刻》、《漫堂文集》三十六卷,1927年的《王荆公诗集》,1928年的《三国志》(影刊宋本)、《春秋公羊疏残》七卷,1930年的《严州金石录》三卷、《云溪友议》三卷等被补入《嘉业堂丛书》;1928年的《董礼部集》, 1929年的《月河所闻集》等被补入《吴兴丛书》;1926年的《汉管处士年谱》、1928年的《蕉廊脞录》等被补入《求恕斋丛书》;其余如《中庸切己录》等被补入《留余草堂丛书》。除此之外,刘承干还利用收回藏书楼的旧书版印刷了一些书,“刊了出售定价,略收一些工本费,但有交情的仍可以赠送的。”

雕版印书蜚声海内

famous of collecting

刘承干不仅以收藏古籍而闻名全国,还以雕版印书蜚声海内。嘉业堂刻书始于1913年,至1937年抗战爆发,历时24年,其间刊刻书籍184种。刘氏刊书的地点,据其自己介绍:“上海与京师外,若南京、扬州、武昌,皆设置工厂。”由此可见,刘氏刻书的规模是比较大的。

从1913年起,刘承干共投入近二十万元,计刊刻了《嘉业堂丛书》56种750卷220册,《吴兴丛书》64种850卷,《求恕斋丛书》30种241卷,《留余草堂丛书》10种60卷,影刊宋本四史450卷144册,《嘉业堂金石丛书》5种50余卷,《辽东三家诗抄》3种9卷,《王章诗存合刻》2种17卷,加上《章氏遗书》、《旧五代史注》、《晋书斠注》等,共刻书177种3015卷,“所刻诸经单疏本为阮校所未见,子史百家亦多当代罕见之籍,而于元明遗老所著及其谱状,搜罗尤伙”,这也可说是嘉业堂刻书的特点。

嘉业堂刻版的版式,大致可分为两种。一种是仿照仁和朱氏结一庐书版的版式。结一庐书版的样式,均为黑口,单鱼尾,左右双栏,每页11行,行21字,字体为仿宋体,刊刻精美。结一庐的版式一直为刘承干所沿用。现存《嘉业堂丛书》各种版片其规格版式均与结一庐刻版相仿。刘氏所刻《求恕斋丛书》、《留余草堂丛书》等,行数为10行或11行,每行20字或21字,仍与结一庐版式相近。

嘉业堂刻版的第二种版式,是影刻宋本。其特点主要体现在所刻《史记》、《汉书》、《后汉书》、《三国志》4种史书中。以《史记》为例,刘氏所藏《史记》,经缪荃孙、叶昌炽等鉴定为宋蜀刻大字本。宋刻本中的蜀刻本,又以墨优纸佳、书写方正雍容、版式疏朗雅洁而驰名,所以历代被视作绝妙艺术瑰宝、罕有的文物精品,价值不菲。为了能保持宋蜀刻本的原貌,影宋刻本的版式、字体等均严格按照原本。现存嘉业藏书楼的《史记》版片,书版规格为37.5cm×22.5cm,版式为黑口,双鱼尾,左右双栏,每页9行,行16个字,每字大小约1.5cm×1.5cm。书中原有的宋代避讳字,也照样刊刻。嘉业堂刊刻的《影宋四史》,在当时社会上很受欢迎,全国各大图书馆都来函或来人索书。

嘉业堂所藏版片后经浙江图书馆善存与整理,同时也一直良好利用,出版利用的主要成果有:1964年6月,浙江图书馆与杭州市古旧书店、江苏广陵古籍刻印社合作,利用浙江图书馆馆藏雕版印书版片,印刷出版了《续资治通鉴长编拾遗》、《适园丛书》、《四明丛书》等书共计11种。1980年8月,浙江图书馆与北京文物出版社合作,印刷出版了《嘉业堂丛书》、《吴兴丛书》等书共计207种,共使用馆藏版片5.6万余张。1980年10月,浙江图书馆又与江苏广陵古籍刻印社、杭州古旧书店合作,印刷出版了《武林掌故丛编》、《金华丛书》等书共计20种,共使用馆藏版片3.7万余张。2000年10月,浙江图书馆与浙江华宝斋富翰文化有限公司合作,印刷出版了嘉业藏书楼著名的“宋四史”中的两种——《史记》、《三国志》,共使用版片2000多张。

藏书楼聚散

the library is scattered

数尽则穷,盛满则衰,至1934、1935年间,刘承干已开始零星卖书,将宋刊蜀大字本《史记》、宋白鹭洲书院本《汉书》、一经堂本《后汉书》、宋刊元补本《三国志》、淳祐刊《窦氏联珠集》等书卖给了“专购宋元刻本”的宝礼堂潘明训。其它如藏书楼内部制度不够完善、刘承干兴趣全部转移到商业活动上均是造成藏书楼走向衰落的主要因素,尤其是日本的侵华更是加快了嘉业堂的中衰。

1937年杭嘉湖地区沦陷后,藏书楼工作全面停顿,仅留下一、二人留守。在拒绝日本人所谓“驻兵保护”的要求后,刘承干于一日夜间秘密用船将三万余册珍本运往上海寓所,其中大多为明刊本,其余也有清乾隆以前的版本。对无法运走的书籍均抽去第一册,并将它们藏入刘氏家宅的天花板之上。