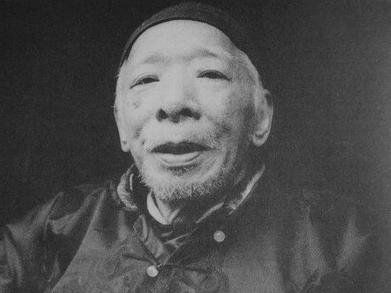

刘承干(1881—1963) 字翰怡,号贞一,吴兴南浔人。光绪三十一年(1905)秀才。祖父刘镛,为南浔“四象”之首。父刘锦藻(光绪甲午科进士),冈长兄刘安澜无后,即以长子刘承干继承为长房,堂名尊德。

刘承干承袭继父刘安澜聚书遗志,大事搜罗。据周庆云《浔雅戊集》谓,曾请名流缪荃孙,董授经等考订校勘,编《善本藏书志》28册,未付刊。时日本静嘉堂文库购得湖州陆心源“丽宋楼”藏书后,名噪一时。收藏我国古籍成为日本汉学家的风尚,纷纷来我国抢购古籍。刘承干毅然以重金搜罗宋元明善本,以及珍贵孤本,前后聚书多至一万二三千种,18万册约60万卷,其中不乏秘本,耗资三十万元。缪荃孙在《嘉业堂丛书序》中说:“诸收藏家多佚出之本,无不归之,收藏遂甲海上”。甬东卢氏“抱经楼”,独山莫氏“影山草堂”,仁和朱氏“结一庐”,丰顺丁氏“持静斋”,太仓缪氏“东仓书库”等十数家藏书,尽为嘉业藏书楼插架。他以12万元在刘氏家庙侧建嘉业藏书楼,民国13年(1924)落成。他因初刊丛书时即上呈御览,并献巨款为光绪皇陵植树,宣统皇帝溥仪(陆润庠代笔)赏以“钦若嘉业”九龙金匾,遂以“嘉业”名其上海青海路别墅堂名和丛书名《嘉业堂丛书》,以及南浔所建藏书楼名。

所藏古籍约有宋元善本200种,明善本2000种,清人集部5000种,手抄校正稿2000种,内不乏秘本。尚有御题原本《永乐大典》43册,明嘉靖隆庆间抄缮的副本44册,共87册稀世国宝。还花了巨款从北京国史馆抄录了《清实录》与《清史列传》,为外界所无。此外翁覃溪手辑《四库全书》提要原稿150册,宋刻孤本《三字经》一部,弥足珍贵。又搜集了全国完整的地方志1200余种33380卷,为极有价值的文史资料。此外,刘承干还雕版大量印书。(详见藏书楼章)后,刘承干冈家道中落,将嘉业堂大量古籍藏书出售,用他自己的话:“自我得之,自我失之,”不无遗憾地违背了他“非徒藏之,又将谋所以永其传”的诺言。1949年南浔解放,周恩来即令驻军保护。刘承干将嘉业藏书楼及留存的书籍11万余册,自刻书二万余册,古籍雕版三万余片,全部献给国家,由浙江省图书馆接收,现与小莲庄同为浙江省重点文物保护单位。

鲁迅曾到上海青海路嘉业堂去买过书,他在给杨霁云的信中,对刘承干有过这样评价:“刘翰怡听说到北京去了,前见其所刻禁书目,真是杂乱无章,有用书不多。但有些书则非傻公子如此公者是不会刻的,所以他还不是毫无益处的人物”(《鲁迅杂文书信选》)。鲁迅还说:“刘翰怡对明季的遗老很同情,对清初的文字狱也颇不满,但奇怪的是他自己的文章却满是前清遗老的口吻。”揭露了他心理的矛盾,他既同情明末遗老,不满清初的文字狱,却又甘愿做清朝的遗老,还化了高价收购清初文字狱的禁书,刻印传世,委实有点傻。刘承干确是以前清遗老自居的,宣统皇帝溥仪在他写的《我的前半生》一书中,就提到·“1934年3月1日,我在东北为满洲傀儡皇帝,关内各地遗老如刘承干等,都寄来祝贺的表章。”刘承干自恃父亲刘锦藻是前清进士,继父刘紫回是举人,自己是末代秀才,故念念不忘清朝复辟,民国早已建立,但他仍用宣统年号与遗老遗少书扎往来,结果被人捏住信件,串通司法人员与幕后指使者,以复辟谋反的罪名,向他敲诈了十多万元。刘承干于1963年病逝于上海,终年83岁。

来源:南浔

申明:版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除