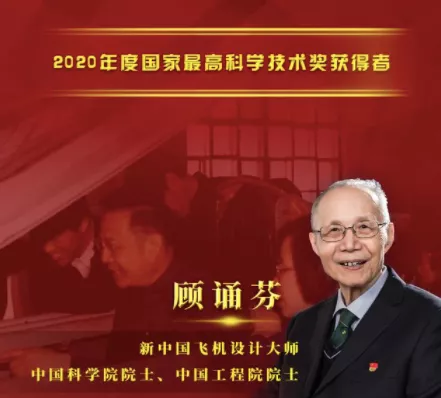

11月3日,國家科學技術獎勵大會舉行,中國科學院院士、中國工程院院士、新中國飛機設計大師顧誦芬,獲得2020年度國家最高科學技術獎。

顧誦芬時我國飛機空氣動力設計創始者,殲8、殲8Ⅱ飛機的總設計師。他主持研制殲八、殲八ii超音速殲擊機,開創了中國自主研制殲擊機的先河,是20世紀中國軍隊核心主戰裝備。

作為國家做高科學技術獎的獲得者,顧誦芬曾在接受媒體采訪時表示,從小的家庭教育,是其一生航空事業的起點。

回顧這位科學大師的一生,我們不難發現,和任何家庭背景的孩子一樣,父母早年的言傳身教,足以影響人的一生。

1935年冬,5歲的顧誦芬和全家在燕京校園合影

顧誦芬是江蘇蘇州人,1930年出生。他的名字取自于晉代文豪陸機《文賦》:“詠世德之駿烈,誦先人之清芬。”

顧誦芬的父親顧廷龍先生,是我國著名版本目錄學家、書法家。母親潘承圭是當時為數不多的知識女性。

家庭獨特的知識分子文化背景,從一開始就熏陶着顧誦芬。

家庭啟蒙教育:

寫字、文學經典和曆史、做人道理

回憶童年的教育,讓顧誦芬印象深刻的是,“我父親覺得要管的,一是寫字,從小要求我描紅。稍大一些,我讀高小,就看他寫的字,我照着寫。這個抓得緊。再大也不管了,隻要求寒暑假必須臨帖。中楷臨法帖,小楷臨清朝考中舉人以上那些人的考卷,用工筆小楷抄錄的詩詞。每天過問一下,字寫得怎麼樣。”

“另外一些基本的、中文的東西,必須要我看,水浒、三國、西遊記。又怕我看壞眼睛,特地從圖書館裡,拿了大字的木刻版,并規定我不能躺在床上看”。

再就是“讀國小時,特别到了寒暑假,父親會督促我看《綱鑒易知錄》,以對我們國家的曆史有個概貌”。

此外要說認真教授什麼,隻有那年講《孟子》。“那時我父親最欣賞的是孟子,叫我旁聽。是以父親真正教我的國學研究,是孟子。講了兩三個月,也不是天天講。孟子說的怎麼做人,他是十分欣賞的。”

除此之外,“父親比較主張我獨立自主學習。我讀國小,他還管管我的學習,剛去上海華龍國小時,我考得也不太好,後來就考得比較好,他也不管了。”

寫字,閱讀文學經典和曆史,以及講做人道理,構成了顧誦芬最早的啟蒙教育。

顧誦芬故居的堂樓與大廳間有一座完整的磚雕門樓,上面是“四朝元老”潘世恩題寫的字牌“恭儉莊敬”

熱愛與興趣培養

顧誦芬5歲的時候,父親顧廷龍應邀去燕京大學任職,全家遷居到北平。

顧誦芬的哥哥,當時在北平城裡讀崇德中學,德國人辦的教會學校,有紙做的航模,帶回來教弟弟。就這樣,顧誦芬漸漸對飛機産生了濃厚而持久的興趣,直至幾十年後,成為我國航空工業領域唯一的“兩院院士”。

顧誦芬父親一直都是文科背景,曾有意将顧誦芬往文科方向引導,但當他發現兒子對飛機感興趣之後,從沒橫加幹涉過兒子對理工制造的熱愛。相反,還刻意為兒子尋找各種機會。

顧誦芬曾回憶道:“父親對我教育,從不去娛樂場所,隻去博物館和工廠。”

七七事變後,顧誦芬一家從北京搬到上海後。“對我喜歡的航模,則帶我去上海僅有的航模店,很少帶我去商店。”在上海,博物館有震旦博物館、亞洲文會;工廠有華中墨水廠、仙鶴草素藥廠——這些都是童年的顧誦芬到過的地方。

父親顧廷龍還特地去開明書店,為兒子買回來一批蘇聯的航模制作書籍。

“我父親給我打基礎,買過一套《國小生文庫》。裡面也講怎麼做航模,我也看過。”

有專業書籍指導,去工廠看過制造,少年顧誦芬自己動手做飛機模型,以至于後來走上專業的飛機設計道路。

顧誦芬從小熱愛機械玩具

辦愛國書店,言傳身教

做事不能“拆爛污”

顧誦芬一家搬去北京不久,“七七事變”爆發,戰火中江南一帶文物古籍流散,日美等國多方掠奪搜羅。

葉景葵、張元濟等愛國知識分子等為此倡辦上海合衆圖書館,特邀顧誦芬的父親顧廷龍來上海主持此事。當時舉步維艱,“空無一人,空無一物”,顧廷龍毅然舉家南遷,出任總幹事,共擎義舉。

“主要就是怕我們國家名貴的古籍,都給外國人買掉了。念茲在茲,是以不苟,珍貴文存需妥善安置。”

合衆圖書館舊影

顧誦芬還記得當時的情況:“合衆圖書館是私人辦的。葉景葵老先生投入10萬法币,以為每年的利息就可以養活,但珍珠港事變一起,他在南洋買的橡膠園全沒了,隻能向浙江興業銀行借錢。那段時間,我父親苦苦支撐,能賣的都賣了。我母親負責供飯,全家和勞工、辦事的人一起吃。最困難時,我的學費也繳不出,還是葉老先生知道了以後給的。當然我們還沒困難到像當時上海真正的貧窮家庭,一天三頓飯還是有,粗茶淡飯,不能大魚大肉,日子過得去。”

但即便這樣,父親在管理圖書館時,一點也不馬虎。

父親在《創辦合衆圖書館意見書》自立規矩:“專事整理,不為新作。專為前賢形役,不為個人張本。”

他的弟子、上海圖書館研究館員陳先行,還能背出顧老的名言:“竊謂人不能自有所表現,或能助成人之盛舉,也可謂不負其平生。”

顧誦芬說,“我受父親的教育,最深刻的一個,就是做什麼事情,不能‘拆爛污’。”

“拆爛污”,是上海話,大意是苟且馬虎、不負責任。

顧誦芬說表示,自己受父親教育,一輩子都是這樣,“一件件事情延續過來,沒有什麼事情做一半扔掉,一定要做到底。”父子同心,對做事,都極認真對待。

多讀書,靠自己

除了如何熱愛,如何做事,在如何學習上,家庭對顧誦芬最大的影響,可能是書。

誦芬先生在央視節目曾提及,“幹什麼事情,念書還是很重要的,什麼事情都要學會自己幹。我小時喜歡航模,可許多材料很貴,我們家沒什麼錢。我就是從書裡看到,竹條也可以替代。當時沒有快幹膠,就自己配制。辦法,要自己想。”

自制膠水的辦法,是拿電影膠片,用丙酮溶解了,去粘接修補。丙酮,是當時女人們用來洗指甲油的,很容易搞到。而在長樂路上的合衆圖書館,原址是一家電影制片廠的攝影棚,院子裡總能挖出很多電影膠片頭。

1980年,顧廷龍與顧誦芬全家

也就在這樣的家庭環境和父親影響下,“多讀書,靠自己”,在顧誦芬從小到大的許多事裡,都看得見深遠影響的影子。

讀中學時,學到三角,顧誦芬在合衆圖書館裡,發現了徐光啟翻譯的三角原著。

讀大學時,館藏一套商務印書館出的大學叢書,沒地方放,堆在了顧誦芬房裡,“這正是大學一二年級基礎課可以借鑒的好參考書”。還有一套水利資料,其中一本汪胡桢編的《水利工程計算手冊》,讓正學材料力學的顧誦芬,每次課後大量習題所需的原始資料,在手冊一下就能查到,不用到處查找,大大節省時間……

顧誦芬在操縱系統實驗室

剛工作時,“我們建航空工業,好多都缺。當時蘇聯都是計劃經濟,預先有了計劃,才會給你生産,一來二去也總要很長時間。加上往往給了成套圖紙,卻不告訴你怎麼設計。這些事,終歸都得自己幹。當時号召‘向科學進軍’,上級決定讓我參與建飛機設計室,資料奇缺。雖然我們也跟蹤人家怎麼設計,但當時我們學的那一套,都是英美上世紀40年代的教科書,而且都是螺旋槳飛機。搞噴射機,你得自己學。記得設計室主任徐舜壽給我一個特權,每次去北京出差,都可到王府井八面槽的外文書店買書籍期刊,憑工作證進去,主要是影印,原版絕對買不起。”回想起來,誦芬先生感慨,什麼事最終都要靠自己幹。”

許多年以後,顧誦芬買回的書籍,還在發揮作用。

顧誦芬老骥伏枥

曆經歲月,而今91歲顧誦芬被問到對年輕人,最希望說點什麼時,脫口而出是讀書:“要念書。人的知識是有限的,要不斷學習,多看書。”

如今的他,還住在宿舍樓,離辦公室很近。網上搜尋可見媒體報道他去辦公室的一個細節:“耄耋之年的顧誦芬每天8點準時出現在這裡。”

誦芬先生聽聞,立即下意識地說:“也不都是準時8點。”