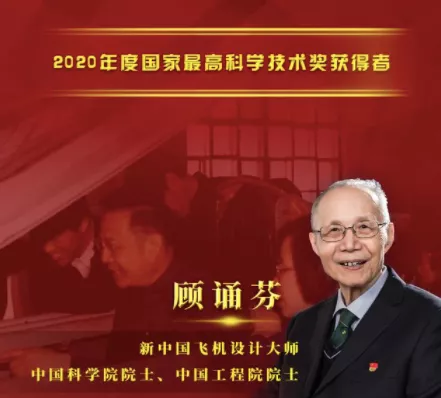

11月3日,国家科学技术奖励大会举行,中国科学院院士、中国工程院院士、新中国飞机设计大师顾诵芬,获得2020年度国家最高科学技术奖。

顾诵芬时我国飞机空气动力设计奠基人,歼8、歼8Ⅱ飞机的总设计师。他主持研制歼八、歼八ii超音速歼击机,开创了中国自主研制歼击机的先河,是20世纪中国军队核心主战装备。

作为国家做高科学技术奖的获得者,顾诵芬曾在接受媒体采访时表示,从小的家庭教育,是其一生航空事业的起点。

回顾这位科学大师的一生,我们不难发现,和任何家庭背景的孩子一样,父母早年的言传身教,足以影响人的一生。

1935年冬,5岁的顾诵芬和全家在燕京校园合影

顾诵芬是江苏苏州人,1930年出生。他的名字取自于晋代文豪陆机《文赋》:“咏世德之骏烈,诵先人之清芬。”

顾诵芬的父亲顾廷龙先生,是我国著名版本目录学家、书法家。母亲潘承圭是当时为数不多的知识女性。

家庭独特的知识分子文化背景,从一开始就熏陶着顾诵芬。

家庭启蒙教育:

写字、文学经典和历史、做人道理

回忆童年的教育,让顾诵芬印象深刻的是,“我父亲觉得要管的,一是写字,从小要求我描红。稍大一些,我读高小,就看他写的字,我照着写。这个抓得紧。再大也不管了,只要求寒暑假必须临帖。中楷临法帖,小楷临清朝考中举人以上那些人的考卷,用工笔小楷抄录的诗词。每天过问一下,字写得怎么样。”

“另外一些基本的、中文的东西,必须要我看,水浒、三国、西游记。又怕我看坏眼睛,特地从图书馆里,拿了大字的木刻版,并规定我不能躺在床上看”。

再就是“读小学时,特别到了寒暑假,父亲会督促我看《纲鉴易知录》,以对我们国家的历史有个概貌”。

此外要说认真教授什么,只有那年讲《孟子》。“那时我父亲最欣赏的是孟子,叫我旁听。所以父亲真正教我的国学研究,是孟子。讲了两三个月,也不是天天讲。孟子说的怎么做人,他是十分欣赏的。”

除此之外,“父亲比较主张我独立自主学习。我读小学,他还管管我的学习,刚去上海华龙小学时,我考得也不太好,后来就考得比较好,他也不管了。”

写字,阅读文学经典和历史,以及讲做人道理,构成了顾诵芬最早的启蒙教育。

顾诵芬故居的堂楼与大厅间有一座完整的砖雕门楼,上面是“四朝元老”潘世恩题写的字牌“恭俭庄敬”

热爱与兴趣培养

顾诵芬5岁的时候,父亲顾廷龙应邀去燕京大学任职,全家迁居到北平。

顾诵芬的哥哥,当时在北平城里读崇德中学,德国人办的教会学校,有纸做的航模,带回来教弟弟。就这样,顾诵芬渐渐对飞机产生了浓厚而持久的兴趣,直至几十年后,成为我国航空工业领域唯一的“两院院士”。

顾诵芬父亲一直都是文科背景,曾有意将顾诵芬往文科方向引导,但当他发现儿子对飞机感兴趣之后,从没横加干涉过儿子对理工制造的热爱。相反,还刻意为儿子寻找各种机会。

顾诵芬曾回忆道:“父亲对我教育,从不去娱乐场所,只去博物馆和工厂。”

七七事变后,顾诵芬一家从北京搬到上海后。“对我喜欢的航模,则带我去上海仅有的航模店,很少带我去商店。”在上海,博物馆有震旦博物馆、亚洲文会;工厂有华中墨水厂、仙鹤草素药厂——这些都是童年的顾诵芬到过的地方。

父亲顾廷龙还特地去开明书店,为儿子买回来一批苏联的航模制作书籍。

“我父亲给我打基础,买过一套《小学生文库》。里面也讲怎么做航模,我也看过。”

有专业书籍指导,去工厂看过制造,少年顾诵芬自己动手做飞机模型,以至于后来走上专业的飞机设计道路。

顾诵芬从小热爱机械玩具

办爱国书店,言传身教

做事不能“拆烂污”

顾诵芬一家搬去北京不久,“七七事变”爆发,战火中江南一带文物古籍流散,日美等国多方掠夺搜罗。

叶景葵、张元济等爱国知识分子等为此倡办上海合众图书馆,特邀顾诵芬的父亲顾廷龙来上海主持此事。当时举步维艰,“空无一人,空无一物”,顾廷龙毅然举家南迁,出任总干事,共擎义举。

“主要就是怕我们国家名贵的古籍,都给外国人买掉了。念兹在兹,所以不苟,珍贵文存需妥善安置。”

合众图书馆旧影

顾诵芬还记得当时的情况:“合众图书馆是私人办的。叶景葵老先生投入10万法币,以为每年的利息就可以养活,但珍珠港事变一起,他在南洋买的橡胶园全没了,只能向浙江兴业银行借钱。那段时间,我父亲苦苦支撑,能卖的都卖了。我母亲负责供饭,全家和工人、办事的人一起吃。最困难时,我的学费也缴不出,还是叶老先生知道了以后给的。当然我们还没困难到像当时上海真正的贫穷家庭,一天三顿饭还是有,粗茶淡饭,不能大鱼大肉,日子过得去。”

但即便这样,父亲在管理图书馆时,一点也不马虎。

父亲在《创办合众图书馆意见书》自立规矩:“专事整理,不为新作。专为前贤形役,不为个人张本。”

他的弟子、上海图书馆研究馆员陈先行,还能背出顾老的名言:“窃谓人不能自有所表现,或能助成人之盛举,也可谓不负其平生。”

顾诵芬说,“我受父亲的教育,最深刻的一个,就是做什么事情,不能‘拆烂污’。”

“拆烂污”,是上海话,大意是苟且马虎、不负责任。

顾诵芬说表示,自己受父亲教育,一辈子都是这样,“一件件事情延续过来,没有什么事情做一半扔掉,一定要做到底。”父子同心,对做事,都极认真对待。

多读书,靠自己

除了如何热爱,如何做事,在如何学习上,家庭对顾诵芬最大的影响,可能是书。

诵芬先生在央视节目曾提及,“干什么事情,念书还是很重要的,什么事情都要学会自己干。我小时喜欢航模,可许多材料很贵,我们家没什么钱。我就是从书里看到,竹条也可以替代。当时没有快干胶,就自己配制。办法,要自己想。”

自制胶水的办法,是拿电影胶片,用丙酮溶解了,去粘接修补。丙酮,是当时女人们用来洗指甲油的,很容易搞到。而在长乐路上的合众图书馆,原址是一家电影制片厂的摄影棚,院子里总能挖出很多电影胶片头。

1980年,顾廷龙与顾诵芬全家

也就在这样的家庭环境和父亲影响下,“多读书,靠自己”,在顾诵芬从小到大的许多事里,都看得见深远影响的影子。

读中学时,学到三角,顾诵芬在合众图书馆里,发现了徐光启翻译的三角原著。

读大学时,馆藏一套商务印书馆出的大学丛书,没地方放,堆在了顾诵芬房里,“这正是大学一二年级基础课可以借鉴的好参考书”。还有一套水利资料,其中一本汪胡桢编的《水利工程计算手册》,让正学材料力学的顾诵芬,每次课后大量习题所需的原始数据,在手册一下就能查到,不用到处查找,大大节省时间……

顾诵芬在操纵系统实验室

刚工作时,“我们建航空工业,好多都缺。当时苏联都是计划经济,预先有了计划,才会给你生产,一来二去也总要很长时间。加上往往给了成套图纸,却不告诉你怎么设计。这些事,终归都得自己干。当时号召‘向科学进军’,上级决定让我参与建飞机设计室,资料奇缺。虽然我们也跟踪人家怎么设计,但当时我们学的那一套,都是英美上世纪40年代的教科书,而且都是螺旋桨飞机。搞喷气式飞机,你得自己学。记得设计室主任徐舜寿给我一个特权,每次去北京出差,都可到王府井八面槽的外文书店买书籍期刊,凭工作证进去,主要是影印,原版绝对买不起。”回想起来,诵芬先生感慨,什么事最终都要靠自己干。”

许多年以后,顾诵芬买回的书籍,还在发挥作用。

顾诵芬老骥伏枥

历经岁月,而今91岁顾诵芬被问到对年轻人,最希望说点什么时,脱口而出是读书:“要念书。人的知识是有限的,要不断学习,多看书。”

如今的他,还住在宿舍楼,离办公室很近。网上搜索可见媒体报道他去办公室的一个细节:“耄耋之年的顾诵芬每天8点准时出现在这里。”

诵芬先生听闻,立即下意识地说:“也不都是准时8点。”