作者:山佳

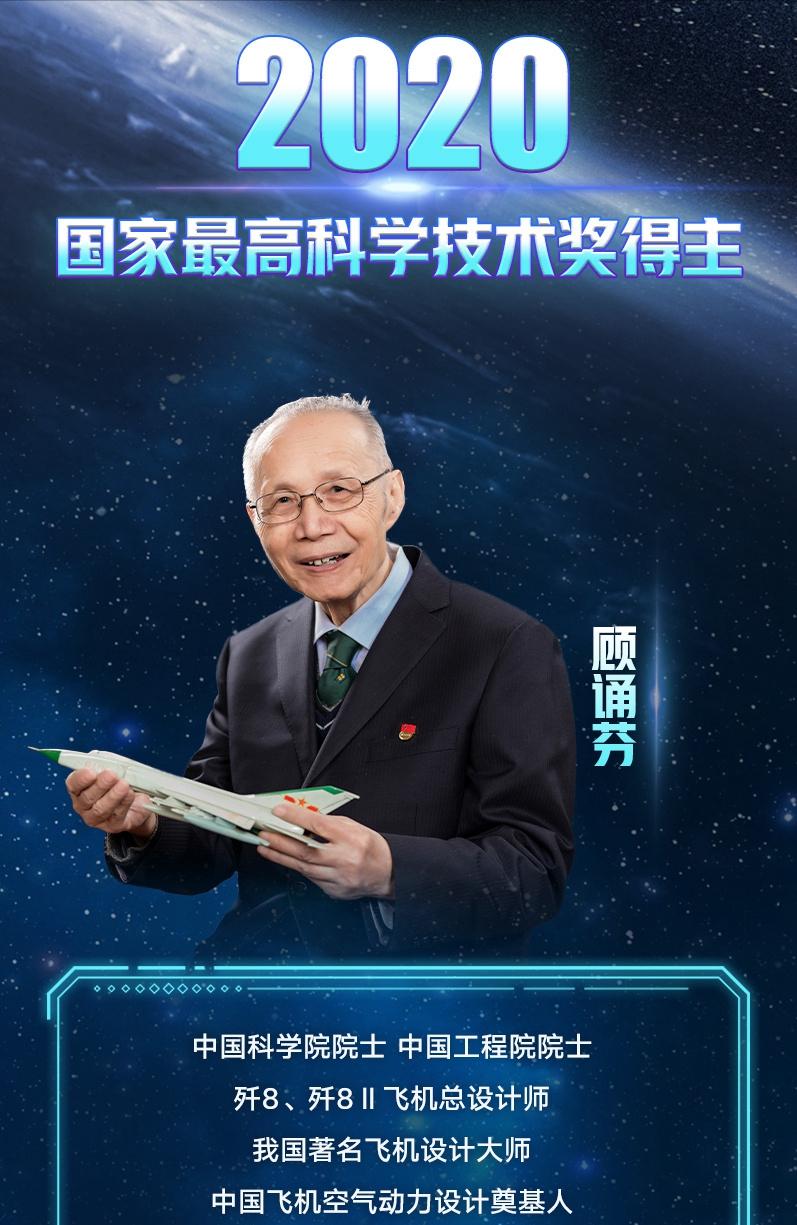

11月3日,在人民大會堂舉行了2020年度國家科學技術獎勵大會。這次獲獎的是兩位科學家:一位是我國著名飛機設計師、飛機空氣動力創始者顧誦芬,另一位是國際核能領域的著名學者、戰略科學家王大中。

今天的男主,正是說着一口吳侬軟語的顧誦芬。身為錢學森的學弟,他為何走上航空報國的道路?他的妻子又是何樣的風采呢?

01

顧誦芬,1930年2月4日,也就是立春那天,出生蘇州的一個名門望族。老宅“江南第一讀書人家”的匾額,就是康熙皇帝的真迹。

老爸顧廷龍,是國學大家、書法家;老媽潘承圭,出生于書香門第,她是清代乾隆年間狀元潘世恩的玄孫女。

西代陸機在《文賦》中,有一名句“詠世德之駿烈,誦先人之清芬”,而顧誦芬的名字,正是來自于此。

1932年,顧廷龍拿到燕京大學研究院的碩士學位後,應燕京圖書館館長洪業的邀請,留校擔任采購古籍的工作。

1935年,顧廷龍把家人從蘇州接到北平,住在族兄顧颉剛的住宅,即海澱區的成府蔣家胡同3号院。從此,顧誦芬開始了京城生活。

顧誦芬,上有一個大他七歲的哥哥顧誦詩。兄誦詩,弟誦芬,瞧這哥倆名字叫的,太有文化色彩了。

誦詩在北京崇德學校讀書,接觸到航模,每每回家,他總會帶給弟弟誦芬。别看當時年紀小,一來二去,顧誦芬竟對航模産生了無限興趣。

最具恐怖的一幕,還是七七事變爆發後的7月28日,日機狂轟爛炸西苑二十九軍駐地。

而我軍駐地,剛好離顧宅不到兩千米,爆炸所産生的火光與濃煙,仿佛近在咫尺,玻璃窗都被震得粉碎。

左鄰右舍的男女老少,慌作一團,沖出房間,想跑到院子裡。這時,燕大有位叫韓汝霖的老師,剛從德國回來,有過此種經曆,他告訴大家要鑽到桌子底下,防止屋頂被沖擊波震塌而受傷……

正是日機的轟炸,讓小時的顧誦芬有了一個夢想:長大後,我要設計飛機,沒有飛機,就會被敵人欺負……

02

1939年,顧廷龍受朋友張元濟、陳陶遺等人之邀,帶着家人遷居上海,主持合衆圖書館。這是一家私立圖書館,顧宅也就在圖書館的一角。

雖說顧誦芬整天沐浴在古籍善本中,但他還是對理工科更感興趣。報考大學時,顧誦芬填寫了清華、浙大、上海交大三所院校,專業均為航空。

老爸是一個很開通的人,他深知:興之所在,才會有更多的樂趣。強扭的瓜不甜,孩子大了,還是按照他的天性發展好了。當然,老爸也不會忘了告訴誦芬,無論做任何事,都要認認真真地把事情做好。

結果,三所學校均錄取了顧誦芬。因為哥哥誦詩,已在1939年因傷寒病逝。考慮到父母的感受,顧誦芬還是選擇了上海交大。離家近,這是最好的理由。

1951年,顧誦芬以優異成績從交大畢業。本來計劃留校,這讓老媽喜出望外,唯一的公子終于不用遠離自己了。

但人算不如天算,那時的新中國急需發展航空事業,所有航空系畢業的學生,都要去北京工作。

兒行千裡母擔憂,但老媽還是把顧誦芬送上了北上的列車。

長子辭世,次子又遠離自己,思念過度,老媽就得了精神抑郁症。

老爸寫信給顧誦芬,你母親晚上基本睡不着覺,總想着拉開窗簾看看外面,是不是兒子回來了……

1967年,老媽病逝,等到顧誦芬回到上海的家中時,人已火化。顧誦芬很傷感:為了搞航空,我把母親給犧牲了。

而在老媽生前,最讓她開心的,還是1962年。那時,顧誦芬帶着自己的媳婦江澤菲回上海。一家人,高高興興地聚在有名的紅房子大嘬一頓。

03

江澤菲,1936年出生在安徽旌德縣,上有一哥兩姐。

大哥江澤垓,早年畢業于燕京大學,是具有一定名望的文化界人士。解放後的他,卻被歸入自由主義分子一派,在曆次政治運動中均成為批判對象。

1952年,江澤菲考入北京醫學院。1957年畢業後,她被配置設定到沈陽醫學院第一附屬醫院任小兒科大夫。

澤菲與大姐載芬同時在沈陽,這樣姐妹間有個互相照應。而載芬的夫君,正是黃志千,六院一所的總設計師,也畢業于上海交大。這樣一來,顧誦芬既是黃志千的學弟,也是他的得力助手。

在一所衆人眼中,顧誦芬天天一身滌卡中山裝,每天兩點一線,從宿舍到辦公室,永遠都是夾着一本書,來去匆匆,他的神情永遠都是專注、專注再專注。

一年年走過春夏秋冬,顧誦芬已是31歲的單身漢了,黃志千有心将其與妻妹澤菲牽線,但他還覺得有必要地将江家情況說明一下:江家在政治上有些問題,如果你跟澤菲結婚,可能與自己一樣,有些涉及國家絕密的、太尖端的工作就不能幹了,你好好考慮一下。

但顧誦芬在業務上是求真務實派,但在生活中他根本就不在意這些。初次見面,澤菲覺得顧誦芬本人特别拘謹。那是,整天埋頭于鑽研的人,一下子走入滾滾紅塵,還真不适應。

真金不怕火煉,顧誦芬的沉穩,還是令澤菲大有好感。再說,有姐夫黃志千背書,顧誦芬的人品應該沒問題。

04

1962年8月,顧誦芬與澤菲結婚。婚前,兩人也曾花前月下,逛公園,看電影。但顧誦芬還是犯了直男病,他對澤菲開門見山:婚後就别逛公園、看電影了,我還要讀書。

這不,小夫妻一兩個月進趟沈陽城。早上一

出門,兩人直奔火車站附近的太原街,那有市内最繁華的商貿中心。

顧誦芬直奔書店,澤菲則是到各大賣場采購食品、家用。一切搞定後,澤菲回頭來到書店,找顧誦芬一起回家。

最有意思的是,剛結婚時,兩人是周末夫妻,在家從不開火。澤菲平時住在醫院宿舍,周日兩人團聚。

顧誦芬買了一個大保溫桶,就是當年街上賣書棍用的那種,軍綠色的居多。周日食堂隻開兩次飯,誦芬夫婦總會一早打飯,放入保溫桶,留着當午飯吃。下午再去打飯,留待晚上吃。

1963年,兒子顧衡出生,顧誦芬夫婦更新當爸媽了。兩人曾商議,把孩子留在上海,交由爺爺奶奶帶。但孩子出生後,澤芬自己就舍不得,母子連心,她太想把孩子帶回沈陽了。但顧誦芬仍堅持原來的約定:如果帶回去,我實在沒時間幫你帶孩子哦。

澤菲深知夫君的秉性,顧誦芬投入工作時,是心無旁骛的那種,他的時間與精力完全都投入到工作中,根本就分身乏術。

而澤菲自己,所在醫院實行的是24小時住院醫師制,即使晚上休息,也要保證随叫随到。如何哺乳,如何照護嬰兒,都是實打實擺在面前的問題。夫君那邊根本就指望不上,靠着自己的力量,也終究有限。為了兒子有更好的照顧與陪伴,還是留在爺奶身邊為妙,也讓老人有個念想。

澤菲想通了這點,就不再糾結。但與兒子的分别之際,她還是想起婆婆當年送子北上的心情,依依惜别,難舍難分。

05

因家學淵源,顧誦芬酷愛讀書,并掌握英、日、俄、德四門外語,更練出了博聞強識、過目不忘的本領。他總說:“若要擁有新的創造,就要多讀書。”

顧誦芬總是被同僚們戲稱為“活圖書館”,他自己也承認有個習慣:不靠檢索 ,引用資料全憑記憶。

據同僚孫卿回憶:當年我到所裡,第一次聽顧總講課,黑闆上一串長長的、複雜的氣動力數學公式,他完全憑的是記憶。像他這樣牛掰的人,我隻在清華見過一次,那就是錢學森。

自1956年起,顧誦芬先後參與我國第一款自主設計的噴射機的研發工作,先後擔任殲8、殲8Ⅱ飛機總設計師。1979年12月,代表中國飛機制造裡程碑的殲8飛機完成設計定型工作,顧誦芬被人稱為“殲8之父”。在我國航空領域,他也是唯一的一位中科院和工程院的“雙院士”。

如今,91歲高齡的顧誦芬,仍時刻關注着航空事業。在訪談中,他坦承:回想我這一生,談不上豐功偉績,隻能說沒有虛度光陰,為國家做了些事情。

生命本身并無意義,是我們活着并在生活的過程中,不斷地成長,覺醒,平衡,創造,合一……在這個過程中,釋放出生命的光,進而尋找到活着的意義。

航空報國,擇一事,幹一生,緻敬顧誦芬這位當之無愧的民族脊梁……