乾隆的審美追求

還記得去年讓無數人熬夜排隊觀看的《千裡江山圖》,它的創作者——宋代王希孟嗎?他不僅僅是一位天才少年,十八歲就創作了如此精湛的青綠山水,他也是宋徽宗趙佶的知心人。由宋徽宗這個除了當皇帝,其他樣樣精通的藝術家親自調教指點筆墨技法後,“藝精進,畫遂超越矩度”。

王希孟的幸運之處,就在于他生在宋代的畫院。同樣玩兒藝術出了名的清代乾隆皇帝,對畫家可沒有這樣的平等對待。乾隆皇帝自己喜歡畫畫,雖然政務繁多,但是日常雅好山水,現在《石渠寶笈》中,也保留了不少他的丹青作品。《八旗畫錄》中說:“高宗純皇帝遊藝筆墨,兼善山水、花草、蘭竹、梅花,折枝用筆中鋒法兼草隸,古秀渾逸,天機洋洋。老勁過于沈周,清隽駕于宋元,趙孟頫、王冕、陳淳無足道也。”

當然,這個彩虹屁吹得确實大了些,不過可能因為别人一直這麼捧着,乾隆皇帝确實有了種幻覺,覺得自己在畫畫上可能有某種天賦。《嘯亭雜錄》中說,乾隆皇帝經常到畫院中去看繪士們畫畫,有人畫得不好,就親自上手去教。今日我們就來看看,乾隆皇帝指點的,都是些什麼樣的畫師呢?

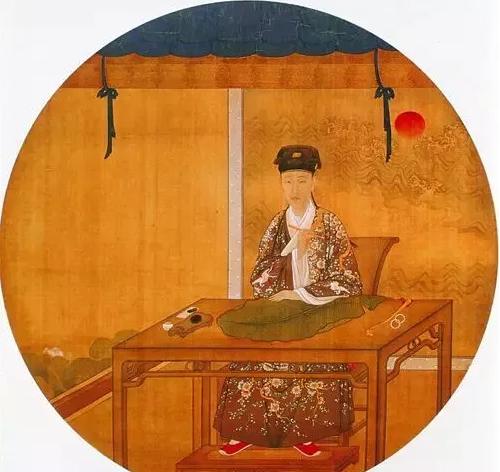

乾隆漢服畫像

奉旨行事:一群委屈的乙方

清代宮廷畫師是一項專門的職業,他們歸屬于内務府造辦處的畫作之下,是内務府的供職人員。他們的來源非常複雜,既有民間征招入職的,也有畫作内培養的,抑或是低級官員轉行入職的。

作為宮廷畫作的畫師,很多時候,他們也履行着匠人的職責,較為常見的就是要根據皇帝擺放地點的需求,創作一些繪畫作品。如乾隆十六年,“餘省畫花卉挑山一張(富春樓下門内東牆南邊貼)、徐揚畫人物挑山一張(富春樓下門内西牆兩垂手、貼落)、餘省畫着色花卉挑山一張(萬壽山玉潤堂西書房、西牆貼)、餘省畫着色花卉條子一張(萬壽山玉潤堂西書房、次門花簾罩腿貼)”。

當然給皇帝供應畫作的不僅僅是内府畫師,所有皇帝認為畫畫好的人,都會加入到為乾隆皇帝的裝修而奮鬥的隊伍中。

乾隆二十一年的一條檔案很有代表性,當時不論是宮廷畫師還是朝内大臣,均是按照皇帝的要求,按尺寸作畫:“王際華宣紙字八開、錢維誠宣紙畫條二張、董邦達宣紙畫條二張、鄒一桂宣紙畫條二張(随合牌樣二件)、餘省宣紙畫橫披一張、徐揚宣紙畫橫披一張、王炳宣紙畫橫披一張、汪由敦宣紙字橫披一張、蔣溥宣紙字橫披一張、王際華宣紙字橫披一張、蔣溥宣紙字八開、汪由敦宣紙字八開、王際華宣紙字八開、錢維城宣紙畫八開、董邦達宣紙畫八開、鄒一桂宣紙畫十二開(随合牌樣九件)、禦題宣紙字一張、周鲲宣紙畫一張傳”。這些畫作完成後,均作為替換宮廷内部懸挂的裝飾畫使用,而這種按照尺寸和場合作畫的行為,其内容題材多樣。

這些人當中,既有徐揚、餘省、周鲲這樣的畫院畫師,也有董邦達、蔣溥、鄒一桂、錢維誠這樣的書畫見長的大臣,而且不乏汪由敦這樣的朝中重臣。雖然大家的出身不同,在朝中的地位也各有上下,但是對于乾隆皇帝來說,都是依照皇帝指令畫畫的乙方——這點與宋代畫家有很大差別。

此外,這些宮廷畫師還會充當室内建築的設計師,例如乾隆十六年,皇帝裝修清漪園聽鹂館,“次間花簾罩堂橫披着徐揚畫花簾、罩腿畫條并西書房西牆假門俱着餘省畫東書房曲、尺影壁着餘穉畫其聽鹂館等處闆牆亦着餘省起稿”。乾隆二十三年,宮廷畫師徐揚還為乾隆設計了一款紫檀木元罩蓋的梅花圖案。因為較為娴熟的大場景描繪能力,徐揚還經常被要求為皇帝創作通景畫。乾隆二十年,徐揚将瀛台淑芳潤殿内兩牆“望幸圖放大畫”,并畫通景大畫。

相比起宋代畫院的文人氣息,在霸道皇帝乾隆的治下,如意館的畫師們更像是一個畫匠,他們按照皇帝的意願調整着自己的創作方式,就像鄒一桂曾經諷刺西洋畫師的那樣:“筆法全無,雖工亦匠”,此時的如意館畫師們,已經妥妥地坐在了乙方的座位上。

元代趙孟頫的《水村圖卷》

元代趙孟頫的《水村圖卷》,這幅純粹的水墨畫,描寫了江南山村水鄉的平遠小景,但在右上角,被加蓋了大大的乾隆印章。

命題作文:五花八門的各種“指定”

清宮畫師很難有自由創作的機會,皇帝一般會根據自己的喜好,指定各種條件,為畫師們出各種“命題作文”。皇帝的命題,通常有以下幾種方式:

一是指定風格。所謂指定風格,就是要求畫師就某種風格進行仿畫。仿畫是清代宮廷繪畫中常見的一種作畫模式,這種寫仿,很少直接臨摹複制古人的某幅畫作,而是仿其筆意。比如乾隆二年五月十四日“旨着唐岱仿趙千裡筆意畫手卷二卷”。唐岱是雍正末年入職畫院的滿洲畫師,從王原祁學畫,其筆法頗有宋元意韻。是以,在乾隆皇帝的指令下,唐岱仿李唐、仿黃公望、仿關仝、仿倪瓒、仿王蒙、仿吳鎮等人的畫作很多。

二是指定畫作的題材和形式,這一類在《活計檔》中最為常見,如“宣紙山水畫一張”“畫冊頁一冊”等,這種作品是皇帝指名創作的,畫家畫完後及時上呈。這種作品在名款前加上“臣”字的,也就是我們所謂的“臣字款”。

三是指定繪畫内容,内容的分類有多重,一種是吉慶内容,如乾隆元年正月:“唐岱山水四張,高其佩接缽圖一張,高其佩八駿圖一張,郎世甯莺一張,蔣廷錫翎毛二張,高其佩慶洽寰區一張、仇英山水二張,唐岱夏日山居一張,唐岱嵩高萬年一張,郎世甯山水一張,蔣廷錫花卉二張。”乾隆二十年“着徐揚畫仙鶴桃樹”,都是較為常見的命題作畫場景。因傳統繪畫中,有些題材内容是較為常見的,是以皇帝會直接就内容作出要求,令畫師作畫。

四是根據現實場景創作。《乾隆南巡圖》《平定回部獻俘禮圖》《西域輿圖》《盛世滋生圖》等,而這種題材的作品帶有強烈的政治性。而這種指定事件所作的畫作,也通常有其特殊的場域性,而不像文人畫一樣懸挂得較為随意。

這些場景中,有寫實的,也有虛構的。如著名的《盛世滋生圖》,也稱為《姑蘇繁華圖》,描繪了蘇州城的盛世景象:

“自靈岩山起,由木渎東行過橫山,渡石湖,曆上方山,從太湖北岸介獅、和(河)兩山間,入姑蘇郡城。自封、盤、胥三門出阊門外,轉山塘橋至虎邱止。其間城池之峻險,解署之森羅,山川之秀麗以及漁樵上下,耕織紛耘,商賈雲屯,市靡鱗列,為東南一都會。”

這種景象雖然不是紀實創作,但是出現絲綢店鋪14家、染料染業4家、蠟燭店5家、棉花棉布店23家、酒店酒坊4家,很多店鋪都是真實存在的。這張圖于乾隆二十一年十一月十一日接旨創作,至乾隆二十四年十月十五日完成上呈,共享時三年,全長十二米多,是清宮畫師徐揚的代表作之一。

子明卷是明末文人臨摹的《富春山居圖》無用師卷

子明卷是明末文人臨摹的《富春山居圖》無用師卷(無用師卷是指傳世名畫《富春山居圖》的後半段畫幅),這卷後人仿造的《富春山居》子明卷被乾隆視為珍寶時時帶在身邊,乾隆在遊覽富春山的時候,每走到和畫裡相同的位置,興之所至,就在上面提筆詠懷,于是這幅畫就變成了上圖模樣,畫上字之多,密密麻麻。

合作作品:皇帝覺得誰畫得好就用誰

合作畫本是古代文人繪畫時的一種創作模式,到元代末期得到了蓬勃的發展。如出名的黃公望、王蒙合作的《竹趣圖》,倪瓒和王繹的《楊竹西小像》及顧安、張紳、倪瓒合寫的《古木竹石》,還有王蒙、倪瓒合作的《松石望山圖》都是此時著名的合作作品。

但是乾隆皇帝不一樣,他不讓畫師按照自己的旨趣組合,而是自己覺得誰畫哪裡好,就用誰畫哪裡。乾隆皇帝安排繪制人員合作通常有以下幾種情況:

根據自己的審美旨趣随意配置設定,如乾隆十四年十一月,命畫家繪制《守歲圖》時,安排由姚文瀚畫人物衣紋,丁觀鵬畫臉;

按畫種分工,如乾隆三年四月二十五日,司庫圖拉來說,太監毛團傳旨,交《陶冶圖冊》二十幅,着唐岱畫樹石,孫祜畫界畫,丁觀鵬畫人物;

重要部分由名畫家主持,其他人員協助完成,如乾隆十九年三月,繪制準鶴齋前殿西牆通景畫時,郎世甯奉命将張為邦從熱河臨來焦秉貞稿放大,起通景畫稿,王緻誠畫臉像,衆徒弟們幫着畫;

在繪制過程中對表現不滿意的畫家随時進行更換,由其他畫家接着完成,如乾隆四十二年八月,傳旨“艾啟蒙現起金川得勝圖六張,賀清泰已落墨兩張半不必着賀清泰落墨,着交金輝承辦”。

這種合作畫是乾隆朝宮廷繪畫的特殊産物,它雖然是某些作家創作意志的展現,但集中表現的還是皇帝創作理想。這也造成了這些合作畫看起來頗有些“不倫不類”,沒有統一的繪畫風格,隻是皇帝審美的一種結合。

《萬國來朝圖》

終極幻想:嚴重的可以虛構“萬國來朝”

此外,皇帝的腦子裡,還經常存在着一些根本沒發生過的事情。

一種比較輕微的幻想症,叫做“詩意圖”。“詩意畫”的創作形式由來已久,高居翰在其作品中認為,“作為觀念和實踐中的中國的詩意畫,在11世紀的北宋時期出現”,而最早的詩意畫“更多是被辨識和體驗出來的,而不是被有意創造出來的”。詩意畫正是随着文人畫興起的,二者的共同之處,即都有“言不能盡”之處。

乾隆三十二年冬天,北京下了一場大雪。瑞雪兆豐年,皇帝心情非常好,當時就創作了二十首小詩。但是寫完了詩,心裡又覺不足,認為應當将詩中的京城畫下來,于是,就有了後來的傳世名作——《京師生春詩意圖》。

這幅作品的創作,是乾隆皇帝先賦詩二十首,而後徐揚應制作畫。全幅畫采用鳥瞰式構圖,以北山作為整幅畫的背景輪廓,描繪了冬日京師皇城幾乎全貌以及南城前門大街市井。而當中穿插了乾隆皇帝所題的《生春詩》二十首。一方面,徐揚要根據皇帝的題詠作畫,這很像南宋畫院中宮廷畫師的做法。在這個過程中,他既要揣摩皇帝作詩的意圖和精髓,還要用皇帝喜歡的方式加以呈現。

當然相對于真的下了一場雪的京城來說,比較嚴重的幻想也存在于皇帝腦海中。比如畫了至少四個版本的《萬國來朝圖》。它虛構了整個“萬國來朝”的事件,這件事情在曆史上并沒有發生過,是畫家用各種因素拼湊的。

乾隆二十五年,皇帝傳旨“養心殿東暖閣明窗,着徐揚張廷彥金廷标用白、絹畫萬國來朝大畫一張起稿呈覽”。這幅圖畫幅巨大,内容龐雜,體系了乾隆皇帝腦海中的一幅萬國使臣各捧貢物來朝的景象,裡面各國使臣,穿着根本不是當時合适的服裝,拿着各種乾隆皇帝認為應該收到的禮物,齊聚一堂,向乾隆表示朝賀和臣服。

同樣,表現平定回疆,獻霍集占首級的《平定西域獻俘禮圖》也是這樣的作品,本圖上呈于乾隆二十九年十月二十五日。徐揚在自題中說,乾隆二十五年正月的獻俘禮中,“争先入賀者如伊犁以西之布魯特、哈薩克、安集延、和聞、庫車、巴達克善、哈什哈爾、葉爾奇木等國,不可以數計,其域外藩封拜閱下者如北韓、日本、蘇魯、呂宋、南掌、琉球、緬甸、議萊、安南、馬辰、遏羅、蘇喇、高棉、嘛六甲、大小西洋等國又不可以數計”。

最後,本次獻俘禮還是歸結到了傳統的統一王朝之上,而清朝顯然是這種中原正統的繼承者,“自盤古以來四萬七千徐載之久未有如今日之盛者也”。

這次獻俘禮的場景,與《平定準部回部戰圖》中的第十四幅《平定回部獻俘》一圖差異較大,整體場面繼承了《萬國來朝圖》的創作理念,雖然我們無法确定圖中有多少成分是虛構的,但是無疑,徐揚在獻俘禮後四年所作的《平定西域獻俘禮圖》,表現的是乾隆皇帝腦海中,寰宇一統,萬邦向化的盛景。

衆所周知,乾隆皇帝有一套複雜的審美追求并且有自己的藝術理論。一方面,他作為統一王朝的皇帝,是整個朝廷政治的最高點,是以,他追求對自己統治成就的藝術化表達;另一方面,可能被大家日常追捧慣了,他也覺得自己是一個出色的文人,希望借由和宮廷畫師的書畫交流實作自己的藝術追求。在如此霸道又自戀的皇帝面前,不管是宮廷畫師,還是文臣才子,都隻好乖乖地選擇做個好員工,乾隆朝宮廷繪畫的風格,也由此而成。

◎本文原載于《北京青年報》,圖源網絡,圖文版權歸原作者所有。