文/花開無田

1640年秋,皇太極圍困錦州。1641年,時任薊遼督師洪承疇率軍13萬增援錦州。1641年六月,洪承疇突然率軍向松山挺進,多爾衮毫無設防,被炮擊受傷,被迫“師退六十裡”。而久經戰陣的皇太極知道,與大明王朝的決戰即将到來。于是他下令“空國以往”,決一死戰。要知道,此時的皇太極身體有恙(喜愛流鼻血)。

雙方陳兵,地點松山。這場決定雙方命運的決戰,誰也不會想到會是以一種看似滑稽的方式展開。一向用兵謹慎的洪承疇,竟然率先發動突然攻擊,并且占領制高點乳峰山。與他的洋洋自得相比,下屬們卻谏言要堤防的是清軍抄後路,合圍。更為誇張的是,在行軍之前,他隻帶了3天的口糧。

作為一方統帥,這又是為何呢?其實,這還是迫于當時的明朝财政。國内有李自成、張獻忠農民起義軍,對清國又曠日持久,天災人禍之下,當時的崇祯帝事實上有“攘外必先安内”的構想,他訓示兵部尚書陳新甲催促洪承疇出戰。洪承疇的想法也非常簡單,打完就跑,不至于落個畏懼不戰,還能夠儲存實力。

但是,兵者,詭道也。對于皇太極而言,他早就料到了他的戰略意圖,是以派兵斷了他的後路。而在雙方的攻勢較量之上,意圖趁夜奇襲清軍的袁崇煥,卻被皇太極算到,在塔山埋伏,将洪承疇、王廷臣等人圍困,而唐通、白廣恩、吳三桂,則撤回甯遠途中,與清軍遭遇,多铎近乎全殲。吳三桂、王樸僅以身免。在衆多清軍圍困之下,洪承疇被迫撤入松山城。而此時合圍正式完成,洪承疇已成甕中之鼈。而塔山方向的明君則蹈海而死。

喜不自禁的皇太極,自然想着立刻馬上去招降洪承疇。但是卻被範文程阻止。而是以攻心為上,公然射箭向松山城内,招降其部下,以此來擾亂軍心。而在圍困松山近4個月後,洪承疇“欲戰則力不支,欲守則糧已竭,欲遁又未敢成隊而出” 《東華錄》卷三。

而這種局面一直維系到1642年的二月,在故意放開一面,讓洪承疇意圖突圍之時,混進間諜。以夏承德為内應。翌日,夏承德裡應外合之下,王廷臣、曹變蛟戰死,邱民仰自刎而死。而洪承疇則在自刎還是上吊之間猶豫之時,被夏承德抱住,李永芳捆住。這一天是1642年二月二十八日。這一戰則将大明王朝最為精銳的軍隊損失殆盡。而後便是被圍困兩年之久的錦州,祖大壽眼看援軍已亡,便投降了清朝。

而作為故事主角的洪承疇,如果此時以身殉國,他就是大明王朝的烈士,英雄。當崇祯帝聽聞,松錦之戰大敗。激動萬分的他寫下了祭文,并為他舉行葬禮,可是葬禮尚未進行完畢,洪承疇叛國的消息便已經傳來。為了臉面,崇祯帝隻得将這荒唐的葬禮進行下去。

而洪承疇被俘之後,随後押上囚車被送往沈陽,在囚車上他賦詩道:“萬裡愁雲壓檻車,封疆處處付長噓。王師已喪孤臣在,國土難全血淚餘。濁霧蒼茫就死地,慈顔凄慘倚村闾。千年若化遼東鶴,飛越燕山戀帝居。”可見此時洪承疇是決心殉國的,并無投降之意。那麼他又是為何在烈士與漢奸之下,選擇了後者呢?到底是不是孝莊太後的色誘呢?

《蕉窗雨話》這一類小說更像是看見了一般,皇太極的莊妃(也就是我們聞名遐迩的孝莊太後),利用美色,這可曾是洪經略?這小身段,婀娜多姿,先生最多意思,且怕小女子作甚!……這一來而去,攻守轉換,卻讓洪承疇成了溫柔鄉的狗漢奸!

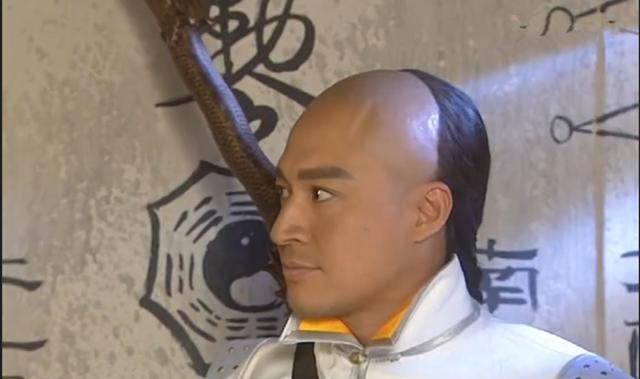

咳咳,那麼這是真的嗎?正如電視劇《孝莊秘史》中,我孝莊(您請好了,孝莊乃是谥号),乃是蒙古人,會蒙古語,也會滿語,但卻不會漢語。不要告訴我,她會那麼直接,單刀赴會,直解羅裳,這不是酒吧,更不是舞女。那是皇太極的女人啊!《清史稿·洪承疇傳》中,皇太極命範文程前去勸降。洪承疇又是如何表現的呢?

承疇方科跣謾罵,文程徐與語,泛及今古事, 梁間塵偶落,著承疇衣,承疇拂去之。文程遽歸,告上曰:“承疇必不死,惜其衣, 況其身乎?”上自臨視,解所禦貂裘衣之,曰:“先生得無寒乎?”承疇瞠視久, 歎曰:“真命世之主也!”乃叩頭請降。

倒也簡單,一位口口聲聲要死要活,将要殉國之人,連自己衣服的灰塵都要擦掉,他又怎麼會舍棄生命?于是,在春寒料峭的日子,皇太極脫下貂裘,撲通洪承疇大人就跪下了!

又一個漢奸!

這位大明王朝的“股肱之臣”,崇祯帝曾經的依仗,為他寫了祭文的英雄“真是命世之主呀!”

多說一句,洪承疇紀念園,如今應該人流如織吧?閻崇年應該良心也不會痛,隻不過可惜了那慘死的崇祯帝,那千千萬萬大明子民。一個大清自己都能列入《貳臣傳》的奸佞漢奸,都能翻身,當真是滑天下之大稽!

參考資料:《清史稿》、《貳臣傳》、《蕉窗雨話》、《東華錄》卷三。