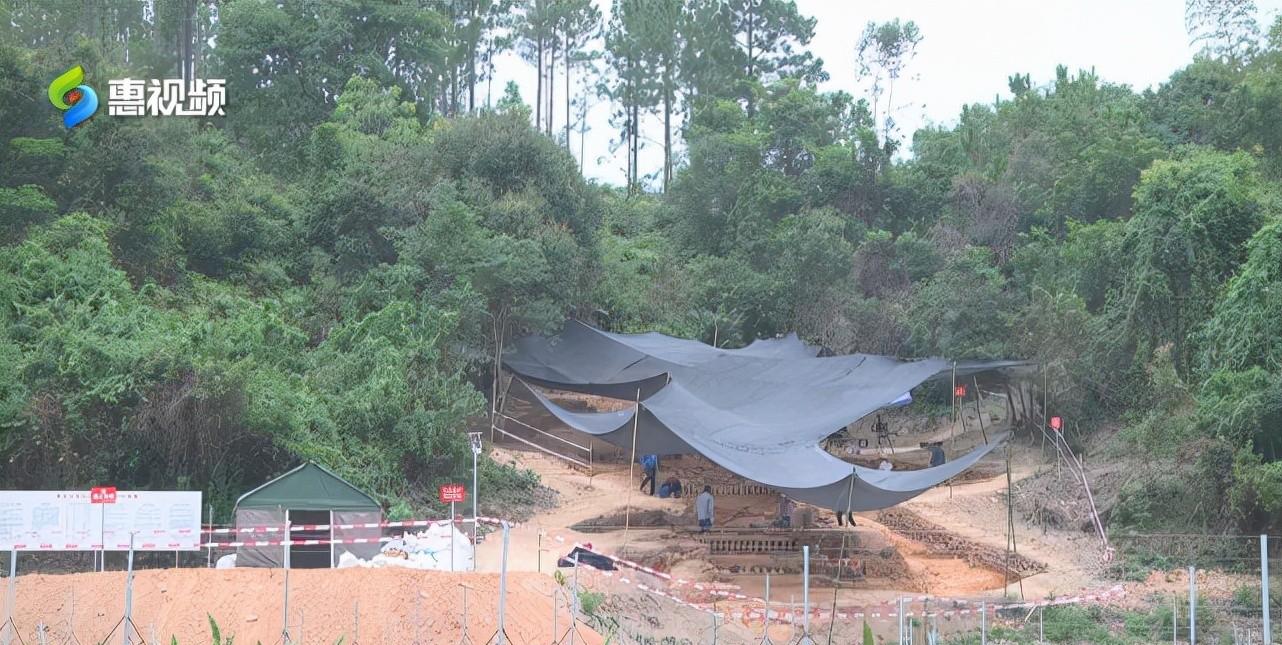

惠州市惠東縣白盆珠三官坑窯址考古工作又有新進展,記者近日從廣東省文物考古研究所了解到,通過長時間的細緻勘探,考古人員又在這裡發掘2處窯爐,且窯爐不僅保持較好,還殘留了大量匣缽、瓷片等。

經廣東省文物考古研究所勘探查明,已确定惠東縣白盆珠三官坑窯的5座窯爐和10處廢棄堆積,遺址面積達到11000平方米。此次考古工作發掘面積為500平方米,發掘出三官坑窯址中2處保持最好的窯爐。

考古隊員 馬浩森 :現在我們要做的事情, 是把這一層呈棕色的土給它揭掉,因為這種稍微發紅色一點的,包括有點白點的這種土,是我們要找的一個土層,是以我們要把這個刮掉之後,看這種土層它整個分布的範圍。

近年來,廣東省文物考古研究所對白馬河流域的明代仿龍泉瓷器窯址,進行了區域系統調查。調查發現,在三官坑窯址範圍内,地表散布有大量匣缽、瓷片、墊圈、墊餅等,遺存清晰明确,産品質精量大,是白馬河流域重要的明代仿龍泉瓷器窯場,該窯址對研究明代廣東青瓷、外銷瓷以及明代廣東沿海地區的社會生态都具有重要的學術價值和研究潛力。

考古隊員 陳雨生:現在已經揭露的這個窯室, 是屬于南方典型的分室龍窯,現在已經揭露出9個窯室,全長大概26米,寬大概3.5~3.8米左右,每座窯室各開兩個窯門,然後窯床上面擺放有燒制瓷碗的匣缽。

廣東省文物考古研究所辦公室主任 劉長:現在出土的瓷器,我們一方面就是對它進行清洗,然後我們可能會對一部分相對來說比較完整可以修複的,我們會進行一些修複,然後有一些瓷片我們會送去做一些科學的測試,了解它的一些化學成分各種名額,對我們以後研究白馬窯的外銷,包括它的貿易路線是有很大幫助的。

據了解,本次發掘共清理遺迹10個,其中窯爐2座、灰坑8座,窯爐結構相對完整,出土了窯具、瓷器等明清遺物标本上千件。其中以生活用品為主,有碗、盤等,胎體較為厚重,造型規整,紋飾大部分刻畫菊瓣紋,有些碗心還刻畫有“清”、“福”、“壽”、“溪”等字樣。