孔子有個學生叫司馬牛,有一次司馬牛感歎說,“人皆有兄弟,我獨亡。”“亡”同“無”,沒有的意思。司馬牛說:别人都有兄弟,就我沒有。

司馬牛,宋國人,子姓。孔子的祖上也是宋國人,子姓。司馬牛是“子”姓“司馬”氏;孔子是“子”姓“孔”氏。司馬牛其實有一個哥哥,叫“桓魋”。桓魋,宋國公室,宋桓公後裔,在宋景公時期任職宋國司馬。

孔子周遊列國的時候曾經到過宋國。宋景公與孔子同姓同宗,孔子又名揚于諸侯,是以桓魋很害怕宋景公見到孔子就會重用孔子而讓自己的權勢受損。于是桓魋就在宋景公面前進讒言,說孔子在魯任高官,卻要抛棄自己的父母之邦周遊列國,顯然是有野心。宋景公雖然寵信桓魋,但是這次對桓魋的話卻不以為然,很想聽聽孔子的政治主張,希望能是以而令宋國強盛。桓魋反對無效,于是就是帶人去殺孔子。

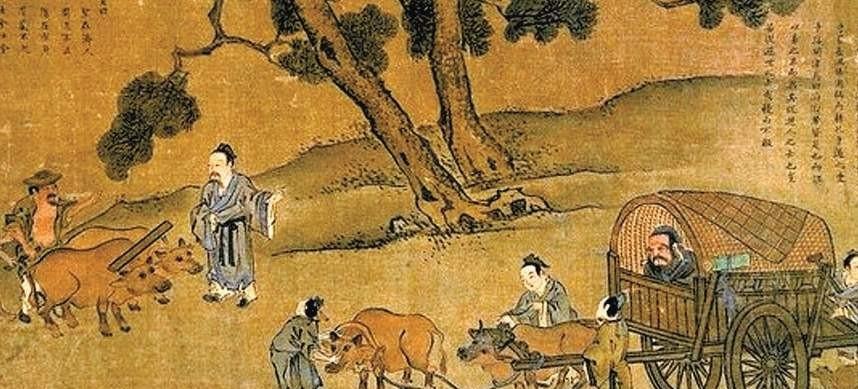

《史記*孔子世家》記載,“孔子去曹适宋,與弟子習禮大樹下。宋司馬桓魋欲殺孔子,拔其樹。孔子去。”孔子和弟子們在城外大樹下演習禮樂,桓魋帶人殺來。桓魋想殺孔子,于是就把孔子和弟子演禮時的那棵大樹拔掉了。于是弟子們紛紛建議,“可以速矣。”意思就是:老師啊,我們要趕緊跑啊。但是孔子卻并沒有逃走,隻是說,“天生德于予,桓魋其如予何?”上天賦予我這樣的品德,桓魋能把我怎麼樣?

桓魋後來勢力越來越大,慢慢地恃寵生驕、危害公室,連宋景公都不放在眼裡,君臣兩個人之間發生的事情很多。比如宋景公曾經向桓魋求取衛國太叔疾之珠,“宋公求珠,魋不與,由是得罪。”想必太叔疾之珠是件寶物,桓魋不肯獻上,于是由此得罪了宋景公。桓魋曾提出,“請以鞍易薄”,就是用自己的封邑鞍地交換薄地。桓魋是想趁着換封地時作亂。但是宋景公拒絕了,說“薄,宗邑也。”“薄”即“亳”,商湯曾經建都的地方,是宗廟所在地之地,是以說是“宗邑”。這樣的重地宋景公當然不願意給桓魋。盡管宋景公“乃益鞍七邑”,即又封給桓魋七個邑以擴大鞍的領地。

桓魋作亂之心已定,請求宴享景公,定好時辰,派甲士埋伏。景公其實全然都知道,于是調師攻打桓魋。桓魋也不甘示弱,想攻打宋景公。桓魋不隻有司馬牛一個弟弟,還有兩個弟弟。另外兩個弟弟都勸桓魋不能事奉國君,還要攻打公室,一定會被國人所怨恨,這是自己找死。桓魋在猶豫不決之下逃出宋國逃到了衛國。

桓魋的哥哥向巢向宋景公請罪,也逃到魯國去了。這時候司馬牛作為桓魋的弟弟也在宋國呆不下去了,逃到齊國去。值得注意的是:司馬牛在後來桓魋逃到齊國時候就交還了齊國給予的封地又逃往了吳國,因為不願意與作亂的兄長桓魋共處于齊。

司馬牛和桓魋雖為骨肉兄弟卻截然不同。是以,當他說“人皆有兄弟,我獨亡”時,孔子的另一個學生、司馬牛的同學子夏安慰他說,“死生有命,富貴在天。君子敬而無失,與人恭而有禮。四海之内,皆兄弟也——君子何患乎無兄弟也?”子夏的意思是說:桓魋作亂導緻家族敗落,這是天意。而司馬牛也不必心情徬徨,要腳踏實地做個君子。做事情要态度嚴肅,認真對待,這樣可以避免過失,對待别人要恭敬有禮。如果做到這樣,天下的君子都是和自己志同道和的人,都如兄弟一樣,為什麼還要憂患沒有兄弟呢?

司馬牛和子夏說的“兄弟”并非是指血脈相連的同胞兄弟。如果說血脈兄弟,除了桓魋之外,司馬牛還有向巢為兄、子颀、子車為弟,不能說是沒有兄弟。這裡說的“兄弟”是指和自己志同道和的人。

“落地為兄弟,何必骨肉親。”陶淵明的詩算是更更進一步的注解。