孔子有个学生叫司马牛,有一次司马牛感叹说,“人皆有兄弟,我独亡。”“亡”同“无”,没有的意思。司马牛说:别人都有兄弟,就我没有。

司马牛,宋国人,子姓。孔子的祖上也是宋国人,子姓。司马牛是“子”姓“司马”氏;孔子是“子”姓“孔”氏。司马牛其实有一个哥哥,叫“桓魋”。桓魋,宋国公室,宋桓公后裔,在宋景公时期任职宋国司马。

孔子周游列国的时候曾经到过宋国。宋景公与孔子同姓同宗,孔子又名扬于诸侯,所以桓魋很害怕宋景公见到孔子就会重用孔子而让自己的权势受损。于是桓魋就在宋景公面前进谗言,说孔子在鲁任高官,却要抛弃自己的父母之邦周游列国,显然是有野心。宋景公虽然宠信桓魋,但是这次对桓魋的话却不以为然,很想听听孔子的政治主张,希望能因此而令宋国强盛。桓魋反对无效,于是就是带人去杀孔子。

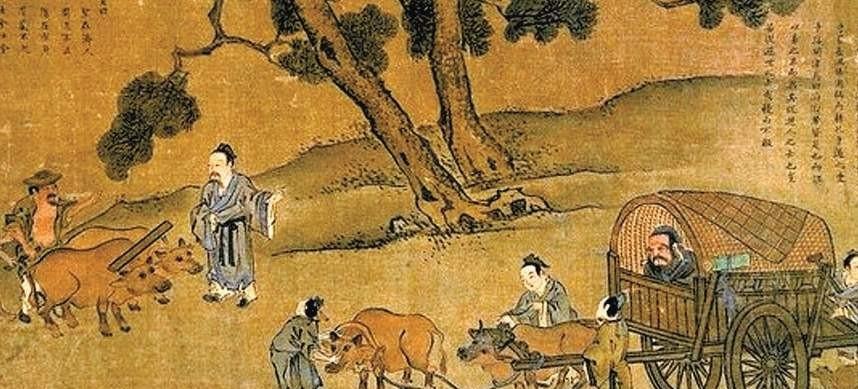

《史记*孔子世家》记载,“孔子去曹适宋,与弟子习礼大树下。宋司马桓魋欲杀孔子,拔其树。孔子去。”孔子和弟子们在城外大树下演习礼乐,桓魋带人杀来。桓魋想杀孔子,于是就把孔子和弟子演礼时的那棵大树拔掉了。于是弟子们纷纷建议,“可以速矣。”意思就是:老师啊,我们要赶紧跑啊。但是孔子却并没有逃走,只是说,“天生德于予,桓魋其如予何?”上天赋予我这样的品德,桓魋能把我怎么样?

桓魋后来势力越来越大,慢慢地恃宠生骄、危害公室,连宋景公都不放在眼里,君臣两个人之间发生的事情很多。比如宋景公曾经向桓魋求取卫国太叔疾之珠,“宋公求珠,魋不与,由是得罪。”想必太叔疾之珠是件宝物,桓魋不肯献上,于是由此得罪了宋景公。桓魋曾提出,“请以鞍易薄”,就是用自己的封邑鞍地交换薄地。桓魋是想趁着换封地时作乱。但是宋景公拒绝了,说“薄,宗邑也。”“薄”即“亳”,商汤曾经建都的地方,是宗庙所在地之地,所以说是“宗邑”。这样的重地宋景公当然不愿意给桓魋。尽管宋景公“乃益鞍七邑”,即又封给桓魋七个邑以扩大鞍的领地。

桓魋作乱之心已定,请求宴享景公,定好时辰,派甲士埋伏。景公其实全然都知道,于是调师攻打桓魋。桓魋也不甘示弱,想攻打宋景公。桓魋不只有司马牛一个弟弟,还有两个弟弟。另外两个弟弟都劝桓魋不能事奉国君,还要攻打公室,一定会被国人所怨恨,这是自己找死。桓魋在犹豫不决之下逃出宋国逃到了卫国。

桓魋的哥哥向巢向宋景公请罪,也逃到鲁国去了。这时候司马牛作为桓魋的弟弟也在宋国呆不下去了,逃到齐国去。值得注意的是:司马牛在后来桓魋逃到齐国时候就交还了齐国给予的封地又逃往了吴国,因为不愿意与作乱的兄长桓魋共处于齐。

司马牛和桓魋虽为骨肉兄弟却截然不同。所以,当他说“人皆有兄弟,我独亡”时,孔子的另一个学生、司马牛的同学子夏安慰他说,“死生有命,富贵在天。君子敬而无失,与人恭而有礼。四海之内,皆兄弟也——君子何患乎无兄弟也?”子夏的意思是说:桓魋作乱导致家族败落,这是天意。而司马牛也不必心情徬徨,要脚踏实地做个君子。做事情要态度严肃,认真对待,这样可以避免过失,对待别人要恭敬有礼。如果做到这样,天下的君子都是和自己志同道和的人,都如兄弟一样,为什么还要忧患没有兄弟呢?

司马牛和子夏说的“兄弟”并非是指血脉相连的同胞兄弟。如果说血脉兄弟,除了桓魋之外,司马牛还有向巢为兄、子颀、子车为弟,不能说是没有兄弟。这里说的“兄弟”是指和自己志同道和的人。

“落地为兄弟,何必骨肉亲。”陶渊明的诗算是更更进一步的注解。