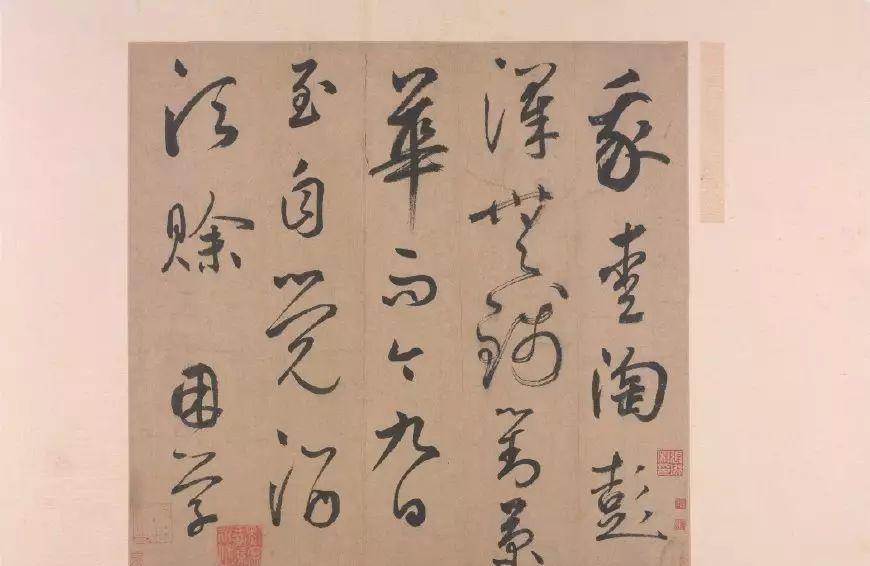

鮮于樞《五絕詩》頁,紙本,行書,縱34.3cm,橫35.9cm。北京故宮博物院藏。本幅署款:“困學”。钤“虎林隐吏”印。主要鑒藏印有明代沐昂“黔甯王子子孫孫永保之”印,現代“張珩私印”等。此頁書唐代杜甫《複愁》十二首之十一(文字與通行版本略有不同)。結字開張,行筆遒勁,尺幅雖小,卻足以代表鮮于氏英偉豪邁、痛快淋漓的書法風格。

《先茔帖》又稱《緻白珽劄》。白珽(1243-1328),字廷玉,号湛淵,錢塘人。曾官婺州路、蘭溪州判官。擅長詩文。

據《鮮于府君墓志銘》記載,鮮于樞的高祖曾經做過官,祖父“讀書通大義,不為科舉業”。蒙古軍隊攻下德興府後,攜家南逃,走到居庸關被“盜”所殺,祖母帶全家到處奔波,金哀宗天興元年(1232年),又北上定居範陽(今河北涿州)。鮮于樞的父親從事辦理運糧的差事。常年往返于中都、大都、汴梁以及揚州、杭州之間。鮮于樞少年時不斷随父遷居。鮮于樞有北方人的慷慨、豪氣,身材魁梧,胡須濃重,朋友們稱其為“髯公”。同時期的詩人柳貫說他“面帶河朔偉氣,每酒酣骜放,吟詩作字奇态橫生。其飲酒諸詩,尤曠達可喜;遇其得意往往為人誦之”。自負随意的性格,一開始就導緻他與周圍環境及上層當權者的種種沖突。元世祖至元二年(1265年)以後,鮮于樞先後輾轉于汴梁、揚州、杭州、金華等地,擔任一些中下級官職,很不順利。常與上司争是非于公庭之間,一語不合,則拂袖而去,為百姓愛戴,稱“我鮮于公”。曾三次去官或遭貶。37歲後定居杭州,于西湖虎林築困學齋。元成宗大德六年(1302年)被授予太常寺典簿,未及到任,逝于錢塘,年僅57歲。

鮮于樞(1254年-1322年),字伯機,号困學山民,寄直老人,大都(今北京)人,一說漁陽(今北京薊縣)人,先後寓居揚州、杭州,曾任浙東都省史掾。公元1302年(大德六年)任太常典薄。早歲學書,未能如古人,偶于野中見二人挽車淖泥中,頓有所悟。與趙孟頫齊名,同被譽為元代書壇“巨擘”,并稱“二妙”,但其影響略遜于趙孟頫。鮮于樞兼長楷書、行、草書,尤以草書為最。其書多用中鋒回腕,筆墨淋淳酣暢,氣勢雄偉跌宕,酒酣作字奇态橫生。功力紮實,懸腕作字,筆力遒健,同時代的袁褒說:“困學老人善回腕,故其書圓勁,或者議其多用唐法,然與伯機相識凡十五,六年間,見其書日異,勝人間俗書也。”(《書林藻鑒》)鮮于樞書健拔跌蕩氣宇軒昂,趙孟俯甚重之,每以二紙易其一書。

元 鮮于樞《麻徵君透光古鏡歌》“結密無間”,體勢規整,氣勢恢弘,運筆着墨均達到完美的程度。