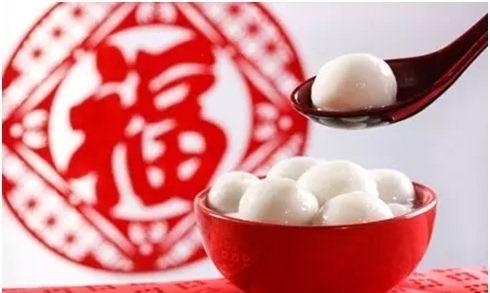

又将迎來中國春節年俗中最後一個重要節令——元宵節。腦海裡又萦繞出兒時常唱的一首兒歌"賣湯圓,賣湯圓,小二哥的湯圓是圓又圓,一碗湯圓滿又滿……"

湯圓是阿拉甯波著名小吃之一,曆史十分悠久,甯波人又稱之為湯團。

據傳,湯圓起源于宋朝,當時明州(即現在甯波市)興起吃一種新奇食品,即用黑芝麻、豬油做餡,再加入少量白砂糖,外面用糯米粉搓成球,煮熟後,吃起來香甜軟糯可口。因為這種糯米湯圓煮在鍋裡會上下浮沉,是以它最早叫"浮元子",曆史上還有許多别稱"面繭、粉果、元寶、湯餅、圓不落角"等,直到明朝永樂年間才被正式定名為"元宵"。那湯圓之名又是如何得來的呢?傳說,1912年袁世凱篡奪革命成果,做了大總統,他一心想當皇帝,但是又怕群衆反對,一天到晚提心吊膽。因為"元"與"袁"、"宵"與"消"是同音的,"袁消"有"袁世凱被消滅"之嫌,于是在1913年元宵節前,袁世凱九下令把 元宵改為湯圓。這便是傳說中湯圓名稱的來曆。

每到正月十五,甯波人總是要吃上一碗熱氣騰騰的湯圓。而然,全國各地的湯圓又有很多種。

北京有奶油湯圓,

天津有蜜餡湯圓,

上海有鹹味湯圓,

福州有鴛鴦湯圓,

廣東有糖姜湯圓,

還有香港的"糖不甩",

在我心中排第一位的總是阿拉甯波的豬油湯團啦!身為一個95後的吃貨,吃了各式各樣的湯圓,心心念念的隻有奶奶自己和的豬油黑芝麻餡,親自包的湯圓啦。那個味道簡直了,外面軟軟糯糯與裡面的甜而不膩的豬油黑芝麻交相輝映,不論是口感還是味道,都是頂頂贊的。

豬油湯圓的做法,聽起來甚是簡單,可是比例若是不精确會很影響湯圓的味道和外觀的。老底子做湯圓餡,一定要放豬油,這樣吃起來才香。先要準備好上乘的水磨糯米粉、黑芝麻、豬油、白砂糖還有溫水。黑芝麻淘洗幹淨,瀝幹後,慢慢的用小火炒熟後晾涼,将熟芝麻研磨成粉,當然是越細膩越好啦。

将研磨好的豬油放入容器,加入白砂糖和黑芝麻粉攪拌均勻後搓成圓餡心,等到内裡上勁、表裡細膩有光澤,便可放入冰箱冷藏備用啦。

接下來和面,得憑着多年的經驗,不可過濕也不可幹,軟硬适中、不粘手為好,不然影響湯圓的口感。和好糯米粉揉成糯米團搓成粗長條後均分成一個個小糯米團,放置在一根打濕後又充分擰幹的新毛巾上。提前取出冷藏的豬油芝麻餡,放在室溫下回溫後切成5克左右的小粒,搓成圓圓的餡,

将小糯米團逐一在掌中搓成球狀,中間戳洞,用筷子将餡放入,用手指将洞口逐漸捏攏,再放在掌心中搓圓。這樣一個湯圓就做好啦。包完湯圓,接下來的步驟就是煮湯圓了,

将湯圓放入水中,湯圓上下沉浮,為此人們還創作了一個謎語:"一對鵝,跳下河,漂的漂,落的落。"生動的再現了煮湯圓時的精彩情景。開鍋後的湯圓漂在水面上,就如同詩中道"星燦烏雲裡,珠浮濁水中。"煞是好看,也像是一輪明月挂在夜空。天上明月,碗裡湯圓,象征着團團圓圓。

煮好了的湯圓白如羊脂,又胖乎乎圓滾滾的,特别招人喜歡,而且白顯示着其正直,圓潤又顯示着其靈活不死闆,正如阿拉甯波人剛正不阿又活絡的品質。用調羹盛起湯圓輕輕一吹,放入口中,用牙齒輕輕一碰,香噴噴又甜蜜蜜的豬油芝麻陷就會流入口中,咽下肚,甜味徘徊在唇齒之間,刺激着味蕾,回味無窮。吃湯圓可千萬不要大口咬開,不然湯圓裡的豬油熱餡會将你燙得說不出話來。湯圓不僅好吃,湯圓的湯也是非常好喝的,湯水中會有淡淡的糯米粉的粘稠感,隻需一小口就會滿足吃貨們的味蕾。這就是正宗的甯波湯圓!

吃湯圓不單單寓意着阖家團圓,其主要成分糯米粉中含有鈣、鐵、磷、核黃素、尼克酸等營養元素,《本草綱目》中有指出,糯米味甘性溫,是補脾胃、益肺氣之谷。糯米同時加上它的正常餡,營養價值就更上一層樓了。為此被中醫視為可補虛、調血、健脾、開胃之物,現代營養家也很推崇湯圓的保健功能呢。但是,湯圓雖好吃,吃多了也會傷身。《本草綱目》中有記載,糯米粘滞、難化。《本草逢原》中亦有記載,糯米若做粘餅,性難運化,病人莫食。是以對于患有腸道疾病者、病後消化力弱者、老年人和嬰幼兒的特殊人群,建議最好忌食湯圓,糖尿病患者也應少食湯圓。除此之外,湯圓屬高熱量和高糖食品,吃它的同時不宜再吃别的含糖高的食品,同時減少其它主食的攝入量。吃湯圓最好控制在五個到六個左右,過量的話會給腸胃造成負擔。

即使阿拉甯波人說話石骨鐵硬,卻都極愛吃了這軟軟糯糯的豬油湯團!

編輯:betty 部分圖檔來源于網絡