<h1>談倪元璐的書學之路</h1>

■民而

倪元璐(1593年-1644年),字玉汝,号鴻寶,别号園客。明神宗萬曆二十一年生,卒于思宗崇祯十七年。浙江上虞人。天啟二年(1622年)中進士,授翰林院編修,官至戶、禮兩兼翰林院學士。李自成攻破京師,在家鄉取帛自缢殉節。福王時谥文正,清改谥文貞。工詩文繪畫,善書法,傳世作品有《舞鶴賦卷》、《行書詩軸》等,著有《倪文貞公文集》等。

倪元璐出生的時代,是一個政治動蕩,文藝思想個性解放的時代,是一個書法家重個性、重獨創、重主題感情的時代,最具代表性的書家有徐渭、董其昌等。他們在這股改革的潮流中,對傳統的書法形式有重大的突破,出現了八尺到丈二的大幅作品,審美觀上發生了巨大變化。在明末張瑞圖、倪元璐、黃道周、王铎的書法中,可以看到個性解放思潮給他們書法帶來的強烈鮮明的藝術語言,亦可看到孤峭的影子或内傾的思想感情。倪元璐作為一個書法作品不多但表現獨具特色的書法家,他的精神軌迹正處于明末書法個性與法度維系的微妙關系中。 倪元璐出生在浙江山陰,這裡奇麗的山水滋養着文人的性靈,這裡是王羲之、陸遊流連忘返的地方,也是對中國書法的儒雅傳統具有反叛情緒和颠覆手段的徐渭的故鄉。徐渭在藝獨特的性格和在藝術上多方面的造詣必然對倪元璐有所影響。倪元璐早年的書法學習,是以科舉為中心的書法技藝修煉,在他進入仕途以前,他的詩詞文章就名動四方。倪元璐自幼穎悟善學,五歲能詠詩屬對,十七歲時,郡、縣、監司三試皆第一,出版《星會樓稿》,被書賈印刷銷行,從此才華遠播。而在他最初科舉的時候落榜原因也是文章太露才氣而不夠規範。黃道周在《跋倪文正公帖後》記載倪元璐早期書學經驗:“壬午初年仆見公作書,告人雲:‘鴻兄命筆在顔魯公、蘇和仲而上,其人亦複絕出。’諸君訝,未敢信。嘗戲問鴻兄:‘少時作何夢晤?’公雲:‘吾十四、五歲時,嘗夢至一亭子,見和仲舉袖雲,吾有十數筆作字未了,今舉授君。’”文中提到元璐十四五歲時夢見蘇轼教他寫字的情景,可見蘇轼對其書法的啟蒙的影響。徐渭的狂放,蘇轼的曠達,在倪元璐青少年的書法學習中應該是交織變幻着的。十九歲,陳繼儒看到他的一件自書詩扇面時大為驚歎,以為仙才,事後聲譽日隆。《杜甫詩畫軸》是其早年作品,師法龐雜,有“江”、“深”諸字與明顯的蘇轼的筆意。《湖上偶成詩草書扇面》雖作于天啟六年倪元璐告假歸家之時,但蘇東坡風貌顯然可見。蘇轼之風在其小幅作品裡影響自己的一生。随着科舉考試的屢屢失敗,倪元璐并沒有專注于書畫,而是收起性情,專向“八股”和“館閣”用功。他曾根據四書五經的内容,将可能出現的考題分門别類進行研究,并作出預案。這時,他對書法所下的功夫,也隻是配合科舉往規範的“館閣”靠攏。為了适應科舉考試的規範,不得不收起自己的才情,是以,這與他功成名就以後、完全以書法為性情宣洩的面貌大為不同。

倪元璐三十歲與黃道周、王铎為同年進士,進入翰林院。倪元璐的精神裡不乏中國士大夫的隐逸思想,但要隐逸,必須先要“顯”、“達”,這和蘇東坡是一樣的。倪元璐在翰林院對書法藝術的研究,成為生活的重要内容。他和黃道周、王铎各有其人生履曆又都以書法藝術名垂青史,他們相約學書,對書法藝術都有深入研尋的欲望。他們的書法趣味有相同之處,王羲之、顔真卿、蘇東坡在他們的書法形态裡都有表現。黃道周專攻蘇東坡,王铎着力于王羲之,而倪元璐直入顔真卿。王铎風格豁朗,倪元璐與黃道周個性表現要幽曲很多。倪元璐與黃道周性格相近,二人情意甚深,關于倪學蘇與王,黃道周曾在《書秦華玉镌諸楷法後》中說:“同年中倪鴻寶筆法深古,遂能兼撮子瞻、逸少之長。如劍客龍天,時成花女,要非時狀所貌,過數十年亦與王、蘇并寶當世,但恐鄙屑不為之耳。”黃道周此言正說明倪元璐與同時代的“時妝所貌”拉開了距離,并可看到黃、王、倪三人各自在傳統中尋找立足點,借以革新,雖各自追蹤不同,然主張面貌獨立的思想是一緻的。今日所見倪傳世作品中,凡大約在翰林院與王铎、黃道周同時攻書時段即三十五六歲之前,用筆仍多見蘇東坡遺意。以後倪轉向學顔,用筆毛澀,取“屋漏痕”之意,書風逐漸趨于渾沉。故黃道周在倪元璐晚年時評價其書雲:“抹蔡掩蘇(轼),望王(羲之)逾羊(欣),宜無如倪鴻寶者。但今肘力正掉,著氣太渾,人從未解其妙耳。”黃道周主張書法于遒媚為主加之渾深,而倪元璐的書法顯然與其有共通之處,然似二者比例相反,即倪乃以渾深為主加遒媚,倪元璐之子曾從學黃道周,它在《倪元璐、黃道周書翰合冊跋》中寫到:“世與夫子與先公并稱。先公遒過于媚,夫子媚過于遒。同能之中,各有獨勝。”此評是最能體察二人書法之性格者。清人秦祖永認為:“元璐書法,靈秀神妙,行草尤極超逸”顯然論及了其秀逸姿媚的一面,而未能體察其渾深蒼厚的一面。”倪元璐入仕之後的作品,沒有了“敲門磚”的謹慎,成為文人意趣的表現,真是性情奔放而出。《贈太白詩畫軸》的草法雖未達到精熟的境界,使轉方圓多生硬,但揮灑自然,自見性情。所題《瀾園招飲詩扇面》筆緻佻達,趣味悠然,可見豪情及學習書法藝術漸入堂奧的狀态。從《淩宇詩軸》可見:一篇中墨氣濃淡相間而見燥潤,乃見倪書個性之所在。在南京任國子監司業期間,他擔任清貴而閑逸的文職,留下不少佳作。《舞鶴賦卷》是他當時實際生活的寫照,也是他“宗顔”的為數不多的書作。9米長卷,字近擘窠,在倪書中實屬難見。在他38到44歲的六年間,他的書法風格已經形成。《題畫石詩軸》體式奇崛,氣韻燥辣。《郊遊詩軸》一詩多寫,體勢開闊,行筆縱逸,墨色也有燥潤之變,可見作者于反複研磨的心迹。

作為封建社會知識分子的一個典型,倪元璐深受儒家正統思想的影響,人格操守固然重要。崇祯皇帝登基後,閻黨亂政,朝廷内黨争加劇,政治惡鬥與思親心切,讓倪元璐産生了告老還鄉的念頭。崇祯五年,元璐四次奏疏乞歸回鄉,未獲允許。曾說;“吾平生不熱愛官,不喜居要人牢籠之内。”在儒家禮法規範下争取性情的自由,保持行為和精神的張力,這是倪元璐作為一個典型的士大夫既恪守名節又一意孤行的獨特人格風範所在。崇祯九年,離開京城傳回紹興老家,在城南之羅紋修築新宅,開始了自己的翰墨生活。他乘自制的“倪家船”縱遊湖山,尋幽探勝。七載的休閑光陰,元璐著書立作。安靜閑适的自然環境使他投注于藝術創作,在這個階段,他的書法藝術達到成熟狀态。與黃道周、王铎鼎足而立,成為明末書風的代表。倪元璐書法最顯著的特點,在于大膽利用渴筆,這是自尋其難的學書之路。筆既渴便不容易流利,書寫速度也自然受阻,而元璐的渴筆多為草書,草書的長處和難度均來自書寫的速度。而倪元璐作草書而不用濃墨,這就增加了運筆過程中的沖突。倪元璐在一字之内利用焦枯之墨的疾速運動來達到“變”的效果。焦墨作草難于流暢,本來是大忌,而倪元璐卻于絕處求生發,變死法為活法,終于自成一家,“于無佛處稱尊”。而後世若程邃、林散之則都吸收了倪元璐的創法而自成風格。《蔔居詩軸》為倪元璐退隐山陰之生活寫照。此幅興酣意足,詩墨映發,連帶輕盈,堪為神品。

崇祯十四年以後,天災人禍與内憂外患加劇了明王朝覆亡的腳步。1642年,朝廷再次起用倪元璐為兵部右侍郎兼翰林院侍讀學士,他以母親年邁具疏辭謝。1643年,清兵大舉入侵北京,倪元璐誓師率領三百騎兵入京勤王,崇祯帝臨危授命,然而倪元璐一介文臣,财政軍事并非所長,實在無法力挽狂瀾。此時,如果說倪元璐40歲前後是其成熟期,以後十年是其書法成熟的延續。《緻寰灜尺牍》兩件可以看到倪元璐小行草的不同風貌。第一劄應該寫在北上赴難時,形勢艱危,有英雄氣在。此劄流動自然,點畫精微見趣。 倪元璐的書法具有鮮明的個性,但綜其一生,他對書法的投入遠不如科舉、政事、文章和詩歌。他視書法為餘事,在他的著述中見不到任何論書法的文章,他的作品更不署年月,在他看來,書法純為清娛,他并沒有以書法傳世之想。通過倪元璐的書學之路,我們可以對他的人生道路和晚明書法文化的發展态勢有一個大體的了解。

參考文獻:

[1]《中國書法史.元明卷》黃惇著 南京:江蘇教育出版社,2007. 9

[2]《中國書法家全集.倪元璐》李廷華著 石家莊:河北教育出版社,2005.12

[3]《書藝珍品賞析.第八輯.書法名家.明代.清代.倪元璐》洪文慶著 長沙:湖南美術出版社,2009

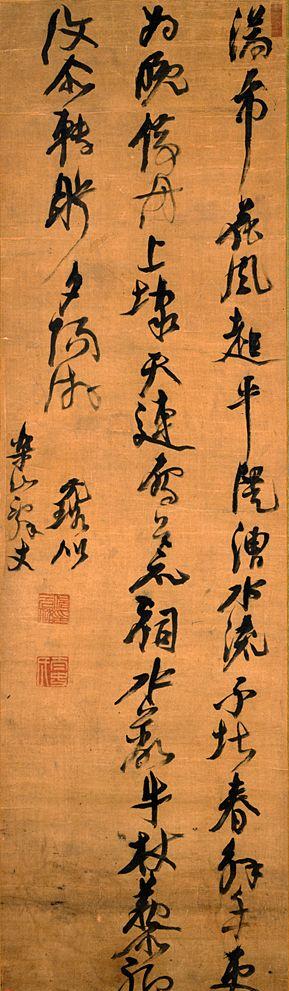

明 倪元璐 草書洗兒辭 嘉德2016秋拍 成交價414萬元

作品鑒賞( 尺寸 160×47cm)

倪元璐與黃道周為晚明直臣,二人更以詩文學問互相敬重,又都擅書,在翰林院時與王覺斯等提倡書學革命。一洗書壇柔糜軟媚之風習。力主抒寫性靈,開創雄健豪放之新風尚。影響深遠,至今不衰。此軸縱恣奇崛,豪縱綽約,有筆歌墨舞之态。仿佛春水出澗,激蕩騰躍,不可或抑。與所書内容,渾然一氣,共譜心聲,讀之令人胸懷一暢。

钤印 倪元璐印、太史氏(參見《中國書畫家印鑒款識·倪元璐》29、31印,744頁)

題識 洗兒辭。元璐。

釋文 笑到雙顴舞到眉,桃花雪水洗兒時。生金鑄就新孩子,提向罡風一任吹。

明 倪元璐 草書月界七言聯 北京保利2016秋 拍 成交價345萬元

作品鑒賞

倪元璐(1593-1644)字汝玉,号鴻寶,浙江上虞人。天啟二年(1621)進士。天啟七年出任江西鄉試之主考官,時宦官魏忠賢壟斷朝政,敗壞綱紀,元璐出考題譏諷之。思宗即位,誅魏忠賢,元璐幸免于禍。後因遭小人所忌,蒙讒言罷歸,從此絕意仕途。崇祯十五年(1642)聞清兵入至北京,北京震動,求救兵于天下,元璐毅然盡鬻家産以征兵,募得死士數百人,馳赴北京。并向思宗陳述制敵之法,思宗拜為戶部尚書,深恨不能早日用之。崇祯十七年三月十九日,李自成攻陷京城,倪元璐聞之,遂束帶向阙,謝畢天子,以帛自缢身亡,以示忠心曰:“以死謝國,乃分内之事。死後勿葬,必暴我屍于外,聊表内心之哀痛。”卒年五十二。

倪元璐書雄深高渾,極見魄力。往往縱筆疾書,随心所欲。但天份既高,學養又富,故能觸類旁通,風标獨領,雖縱橫使轉,看似絕不經意,但聲情并茂,氣韻優雅,自成一格。康有為《廣藝舟雙楫》載:“明人無不能行書者,倪鴻寶新理異态尤多。”清代秦祖永在《桐陰論畫》亦有 “元璐書法靈秀神妙,行草尤極超逸”的評價。

所見倪氏流傳作品多為條幅立軸,似此書房對聯則至為罕見。其“結構謹嚴,魄力沉雄”,“獨具清和粹美”,為吳雲舊藏,失而複得,視其“尺幅寸缣貴于球璧”。吳雲(1881-1883)字少甫,号平齋、榆庭、愉庭、抱罍子,晚号退樓主人。浙江歸安(今湖州)人。其在蘇州知府的位置上卸任後,修建聽楓園,躲進兩罍軒,從事金石考據,搜羅彜鼎文物、舊籍版本,并與友人品彈鑒賞。其生平收藏甚豐,但庚申兵變,其著作已梓片版和所有叢殘稿本、藏書五萬卷全毀散于兵燹中。此倪元璐對聯為劫後失而複得之物,吳雲對此在裱邊處留有兩段長跋,詳述此聯失而複得的收藏經過,欣喜之情,溢于筆端。左側裱邊則為書法篆刻大家吳熙載觀跋,評價頗高,忠賢墨妙,數百年間流傳完好,猶如神助。

題識:月界曉窗琴嶽潤,竹搖秋幾墨雲鮮。元璐。

钤印:太史氏、倪元璐印、倪氏鴻寶、步虛閣

題跋:

1.此倪文貞公真迹楹聯,舊為餘藏。庚申兵變失去,茲為姚少垣世好購得,之後歸于餘,書此志喜。時甲子(1864)春二月既望日,百鏡室主人吳雲識于上海寓齋。钤印:吳雲、平齋

2.公此書結構謹嚴,魄力沉厚,在明賢法書中唯黃忠端公可與颉颃。二公志節凜然,經濟學術亦足并峙千秋。尺幅寸缣貴逾球璧,有以也。同日又記。钤印:吳雲私印

3.世傳文貞公赝本極多,大率皆有劍拔弩(張)之态,此聯獨具清和粹美,平齋先生愛之至,可謂真鑒。甲子夏四月,同客焦岩枕江閣,出此共賞。因記之。真州後學吳讓之。钤印:熙載審定

鑒藏印:吳平齋審定名賢真迹、二百蘭亭齋鑒藏、蒙泉秘籍、傳厚堂泉琢生所藏秘籍、東臯賞鑒

說明:北京市文物公司舊藏。

作品資料

作者 倪元璐

尺寸 106×20cm×2