1974年來到了。我在哈爾濱讀高中,當年就面臨畢業了。

元旦剛過,正是在寒假期間,1月4日,我跟随鄰居小海他們學校——28中學的一批共青團員和學生幹部一起,來到哈爾濱市附近的雙城縣太平公社立業大隊知青點參加勞動,體驗生活。

一月的東北,正是一年裡最冷的季節。天寒地凍,北風呼嘯。公路兩旁樹木的葉子完全落了,隻剩下光秃秃的枝幹,路上、田野裡,房頂上,到處都蓋着厚厚的積雪,放眼望去,一片白茫茫。我們一群中學生,在一輛敞蓬大解放貨車上擠了滿滿一車廂,打着紅旗,唱着歌,一路從城裡走出來,開往農村。我們的心情非常愉快,就好像去參加一次郊遊。

28中在我所在的40中學附近,在松花江畔。離我家也不遠.姐姐從長春八一國小畢業回到哈爾濱後就進了這個學校直到中學畢業,這個學校比較重視動員畢業生上山下鄉,年年是市裡區裡的典型機關。姐姐畢業時,因為爸爸積極支援她下鄉,爸爸被市裡和省裡樹立為“積極送子務農模範家長”。在當時,上山下鄉是國策,但是從1968年的大規模上山下鄉運動幾年後,因為知青到農村邊疆後産生了許多負面問題,逐漸反應到社會上,當初的熱情已經消散,人們普遍感覺到,上山下鄉名為“反修防修”的偉大戰略部署,實則主要為安排就業。是以,每年畢業的學生和他們的家長們從當年的積極主動踴躍報名變為了普遍逃避。大小是個幹部的都想方設法把子女留在城裡安排工作。下鄉的知青基本都是勞工和城市普通市民的子女,像爸爸這樣老資格的幹部積極支援子女下鄉務農的幾乎是沒有,找到爸爸這樣一個“典型”各級上司真如獲至寶。爸爸整天被請到各種上山下鄉動員大會上作報告。

立業大隊這個知青點,就是姐姐畢業那年建立的,是哈爾濱市道裡區的模範典型。全部是28中畢業生,共30多人,男女生大約各半。道裡區知青辦專門派人住在那裡幫助管理。姐姐在那裡已經下鄉一年半了。

當時的知青下鄉已經形成了一種模式,就是城市裡的各個工廠企業、機關機關系統都在城市附近的縣裡成立一個本系統的知青點,單獨蓋房子,分男女宿舍,知青們單獨居住生活,單獨管理,接受農村公社和大隊的上司,每天和農民一起參加勞動,一樣的記工分。這樣既能保證知青們的基本生活,也避免跟農民完全生活在一起而産生不必要的沖突。而這些知青的生活跟家長們所在企業和機關機關的條件密切相關,比如說一個大企業建的知青點,企業比較關心,出錢補貼。或者政府機關管錢管物的部門,這樣的知青點自然生活就好。有些企業比較窮,或者機關是“清水衙門”的,知青生活就差些。立業大隊這個知青點,因為是道裡區的典型,上級比較關心,是以條件還算比較好的。

這次28中組織一批即将畢業的學生團員到這裡來,就是要加強學校和知青點的聯系,對這些學生進行一次上山下鄉的動員教育,将來讓這些學生帶頭報名下鄉,帶動全校畢業生下鄉。小海就是其中之一。我因為是他的鄰居好友,姐姐又在這裡下鄉,是以我就成了特邀代表。

我小時候就跟家裡當時的保姆大姐姐到過農村,中學時又多次下鄉勞動,還兩次到過河南農村,應該說對農村比較熟悉了。看這個立業大隊,似曾相識,當時的農村條件也都差不多。

知青們非常歡迎我們,我們這些學弟學妹都來自故鄉,來自母校,他們自然感到很親切。中午我們和他們就進行了籃球賽、足球賽和乒乓球賽。我是足球賽學生隊的主力,踢了個2比2平。

見到了姐姐,感覺她面色很好,很健康。見到我也非常高興,帶我到宿舍去見那些女知青,很自豪地對她們說,“這是我弟弟!”這些姐姐們也很熱情地跟我打招呼。我們院的一個男孩劉亞君,是姐姐的同學,也在這個知青點下鄉,他負責給知青們做飯。我跟他原來就很熟,是以一有空就跑到廚房幫他幹活,邊幹邊聊天。據他講大隊對知青們很照顧,每天三頓飯,保證兩頓有菜,一頓吃鹹菜。每天菜裡放一斤肉,三天有一頓細糧或者粘黃米飯。每天做飯都是用一口大鍋,下面燒苞米稭杆。用水去水井大水然後挑回來。

知青點有條大黑狗,非常厲害,是知青關利均從家帶來的,叫“黑子”。它對當地的農民很兇,知青們私下把農民叫“老屯”,見了知青學生模樣的就不怎麼兇,可能因為在知青點生活,能分辨出知青和“老屯”吧?知青點原來還有條花狗叫“維利”,一點不厲害,知青們把它送給當地農民了,可它還老回來。還有條大黃狗,是農民家的,也常往知青點來。黑子、維利和大黃這三條狗總在知青點一起玩,基本就是圍着廚房打轉,我們去挑水,它們就跟着來回跑。

28中的學生給知青們帶來了一大堆慰問信,都是學校發動學生寫的,知青每人都分到許多封。

晚上,知青們開總結會,互相提批評意見,學生們都參加受教育。

道裡區知青辦的一位副主任正在這裡帶隊,他是個40多歲的中年人,戴一副眼鏡,瘦瘦的,姓韓。有一天他自己拿把錘子修理損壞的門,我過去幫忙。他說他要在這裡蹲點一年呢。

知青點的“點長”,就是全知青點知青的負責人,叫楊國舉。他是姐姐原來同班的男生,身體很壯,比較穩重老成,踏實肯幹。

知青點有個乒乓球室,擺着一張球台。屋子裡還有些雜物和一口鍋竈。學生們每天都跑去玩。經常也看到知青們和農民打球,有個30多歲的農民隻有一隻胳膊,但球打得非常好,他用拿球拍那隻手的大拇指和食指捏住乒乓球,向上一抛,然後用球拍一砍,就發出很旋轉的球,對方回球稍高,他就狠狠地抽殺,尤其是反闆,百發百中。

乒乓球室的那口大鍋竈,是專門熬豬食用的。知青點養了一頭母豬,領着5頭小豬。一位男知青叫郭偉的負責喂這些豬。

知青點還有個圖書櫃,裡面有許多書,有些書是從省圖書館借來的,姐姐是圖書管理者。因為爸爸曾經當過省圖書館的副館長,這些書就是爸爸幫着聯系借來的。我在知青點期間讀了兩本書,一本是高爾基的《馬特維。克裡米亞金的一生》,一本是勞工作家胡萬春的小說集《誰是奇迹的創造者》,都是從這個圖書櫃借來的。

晚上我們跟知青們擠着住在一鋪大火炕上,炕燒得很熱,屋子裡很暖和。28中學送了知青點一台中短波半導體收音機,品質很好,晚上中波就能收到50多個電台。

我替姐姐在四隊參加了一天的生産勞動。跟隊裡說好的,記姐姐的工分。

四隊的牆上,到處刷着智語:“要想四隊變,就得要大幹!”“隻有大幹,才能大變!”“大幹是英雄,貓冬是懶蟲!”“學大寨,趕昔陽,誓把冬閑變冬忙!”東北因無霜期短,莊稼隻能種一季,冬天漫長而寒冷,農民曆來的習慣是“貓冬”,在冬天享受一年來辛勞的收獲,喝小酒,玩牌。而現在的四隊卻要興修水利,改良土壤,變冬閑為冬忙。

社員們10多個人拉一個大馬車,車上裝滿沙土,把這些沙土運到地裡,據說可以改良土壤,使莊稼增産。為什麼用人拉車呢?說是白天人拉車,晚上馬拉車,這樣就可以“人歇車不歇”。

28中的學生們幹了一上午,中午飯後就回去了。可是我堅持和社員們一起幹到收工,因為我是“替工”,要算工分的呀。10個人一架馬車,拉了11車沙土。我已經是個全勞力啦。

我們在知青點期間,有個女知青跟當地農民結了婚。這在當地和知青中都引起了很大的反響。當時,這屬于知青真正與農民相結合,真正是紮根農村幹一輩子革命了。但是知青中還是議論紛紛。有的說:“她是真的不想回城了?”有的說她是怕苦怕累,結了婚就不用下地幹活了。東北農村女人結了婚就在家做飯不外出勞動了。更有人傳出該女知青有尿床的毛病,嘴損的就說:“她不把人家新郎官給從炕上沖下去呀哈哈”。

春節就要到了,大隊的磨面機日夜不停,磨黃米面,農民們每家都磨幾百斤,準備做年糕粘豆包。知青點也開始洗米磨面了。這個春節知青們不放假,他們編排了許多節目,準備在春節期間給農民演出。

兩年多來我有計劃地鍛煉身體,在這幾天充分展現出來。大冬天的别人都穿得嚴嚴實實,我出門就穿着秋衣。挑水劈柴樣樣行,跟農民幹活一幹一整天,好像渾身都是勁。跟28中的學生們踢了幾場球,每次我都是滿場飛,踢到對方球門又退回來當後衛,把人家一撞一個大跟鬥,後來他們都不願跟我玩了。16歲的我肆意揮灑着青春,信心滿滿。

28中的學生們還開了一次鬥争地主大會,我也參加了。當時的農村,每個大隊都有被管制的“黑五類”,就是“地富反壞右”,這些人平時都被看押管制,監督勞動,用當時的話說,“隻許老老實實,不許亂說亂動”。逢年過節,都要把他們找來警告一番。每到有什麼政治運動來,先批判他們一通。需要對群衆進行憶苦思甜和階級教育的時候,他們就是活靶子,是最好的教材。他們就是無産階級專政的對象。他們的子女後代被稱為“可以教育好的子女”,政治上很受影響。這種狀況一直到1978年以後才逐漸結束了。

我在知青點生活了10天,非常真切地體驗了一把知青生活,然後又跟着28中的學生們一起回到哈爾濱。這10天的準知青生活,可以說是我不久後就走入的5年知青生活的一次預演吧。

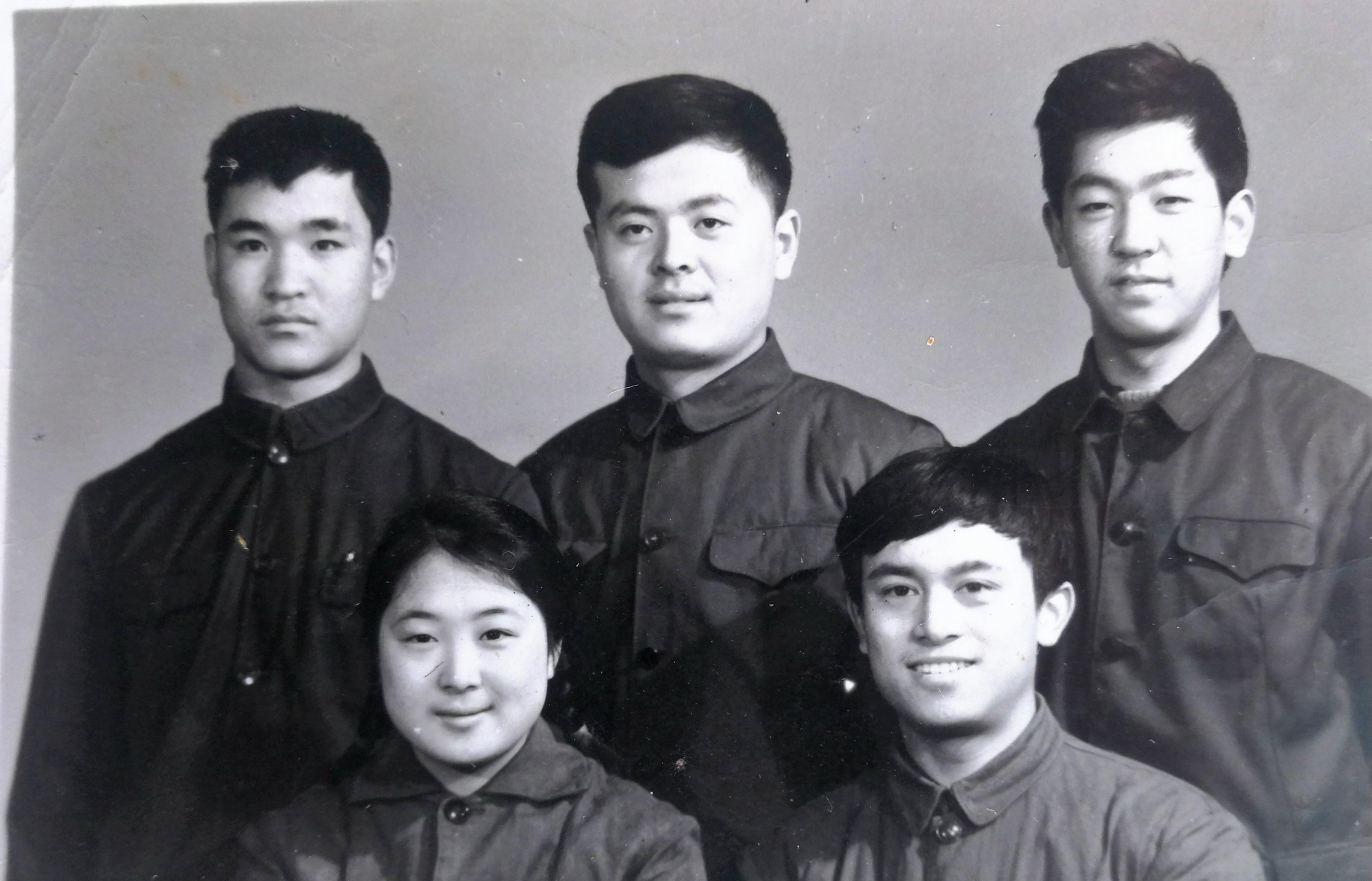

鄰居小海的28中同學們,我跟其中的幾人一起到知青點體驗下鄉生活,并且在當年一起下鄉到黑龍江生産建設兵團撫遠68團共度5年墾荒生活。