作者:解汝祥

邳州市位于蘇魯兩省交界處,現屬徐州市代管縣級市。邳州在曆史上最響亮的名号是漢末、三國時期的“下邳”。提起下邳,人們首先想到的是睢甯縣古邳鎮的“下邳城”。近年來江蘇省博物院考古研究所通過對睢甯“下邳城”的考古鑽探與發掘得出結論是:睢甯下邳城為魏晉以後的“下邳城”,并非兩漢時期及以前的下邳城。

考證下邳城,正确解讀《水經》和《水經注》等文獻資料,就能找到答案。

<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="5">一、應劭關于下邳的考證和《竹書紀年》有關記載</h1>

(一)應劭對下邳的考證。

東漢學者應劭考證是:“邳在薛,徙此,故曰下邳。”可見,“邳”和“下邳”是兩個截然不同地理概念。戰國以前的“邳國”在“薛國”轄區,不在“下邳”境内。

據考證,邳國在台兒莊區泥溝鎮馬莊村,即“曬米城遺址”所在地,該地西北距葛峄山約4公裡,與乾隆《邳州志》相關記載吻合。

(二)《竹書紀年》有關下邳城記載。

《竹書紀年》載:“梁惠王三十一年,下邳遷于薛,故名曰徐州。”該記載表明,公元前339年“下邳”從薛地之“邳”遷徙而來,下邳城“原來的名字是徐州”。可見,戰國後期“下邳城”就是之前的徐州城。隻有戰國以前的徐州城,才是最初的“下邳城”。

<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="11">二、《水經注》有關“下邳三城”記載</h1>

《水經注》卷二十五載:“泗水曆縣,迳葛峄山東,即奚仲所遷邳峄者也。泗水又東南迳下邳縣故城西,東南流,沂水流注焉,故東海屬縣也。應劭曰:奚仲自薛徙居之,故曰下邳也。漢徙齊王韓信為楚王,都之,後乃縣焉。……城有三重,其大城中有大司馬石苞、鎮東将軍胡質、司徒王渾、監軍石崇四碑。南門謂之白門,魏武擒陳宮于此處矣。中城,呂布所守也。小城,晉中興北中郎将荀羨、郗昙所治也。……縣為沂、泗之會也。又有武原水注之,水出彭城武原縣西北,會注陂南,迳其城西,王莽之和樂亭也。縣東有徐廟山,山因徐徙,即以名之也。山上有石室,徐廟也。武原水又南合武水,謂之泇水,南迳剛亭城,又南至下邳入泗,謂之武原水口也。”

(一)解讀《水經注》關鍵

《水經注》下邳縣泗水河道記載的是“下邳縣故城”地理資訊,而不是“下邳縣”地理資訊。即《水經》記載的“下邳縣”就是《水經注》記載的“下邳縣故城”。《水經注》“下邳縣”與《水經》“下邳縣”是不同概念。《水經注》記載北魏時期“下邳縣”除了記載“荀羨、郗昙所治也”和泰山郡吳伯武兄弟外,沒有記載其他資訊。這是正确解讀《水經注》的關鍵。

(二)下邳大城的确定

1、葛峄山

“泗水曆縣,迳葛峄山東,即奚仲所遷邳峄者也。”奚仲所遷之城在“曬米城遺址”,其西北4公裡的葛峄山是唯一、真正“葛峄山”,邳、睢交界處的岠山并非葛峄山,古泗水流經葛峄山東南方位。

2、下邳縣故城處在沂、泗之會處。

“泗水又東南迳下邳縣故城西,東南流,沂水流注焉。”該記載表明“下邳縣故城”位于沂水和泗水交彙之處,而不是北魏時期“下邳縣”處在沂水和泗水交彙處。

3、下邳縣故城附近有武原水。

“縣為沂、泗之會也。又有武原水注之”,通過上文分析,該記載“縣”指的是“下邳縣故城”(秦漢時期下邳縣),該城附近有“武原水”。武原水即西泇河,武原水在泇口村西入于泗水。泇口以南不再有“武原水”,也不再有泇水。

4、下邳縣故城東有徐山,山上有石室。

“縣東有徐廟山,山因徐徙,即以名之也。山上有石室,徐廟也。”結合上文,該“縣”依然指的是“下邳縣故城”,也就是說下邳縣故城東有“徐廟山”,該山因為徐偃王遷徙來此而得名。該山在戴莊鎮依宿村,徐山上現有石室,民間稱為“韓信瓜屋”,郦道元記載為“徐廟”。

5、下邳縣故城附近有泇水。

“武原水又南合武水,謂之泇水。”武水現稱“東泇河”,武原水與武水交彙處在岔河鎮“西泇河地涵”處,也就是說“武原水”和“武水”盡頭在西泇河地涵處。二水交彙後的河道稱為“泇河”,泇河西南流向泇口村,該河道長約11公裡。

通過這四個特征來确定下邳縣故城,唯一符合以上特征的隻有“梁王城遺址”。梁王城遺址位于葛峄山東南約30公裡,其城西側“中運河”上遊來自微山湖,上遊河道大緻與“伊家河”一緻,該河道就是古泗水;西北側“運女河新河道”上遊來自長城鎮東南“西偏泓分洪道”,西偏泓分洪道上遊即是沂河。其東約10公裡有徐山,其南約5公裡為武原城(泇口)。

确定下邳大城關鍵點是徐山,下邳城東有徐廟山(徐山)是最重要地理标志。是以,梁王城遺址就是“下邳縣故城”,也就是下邳大城。

1990年代出土于戴莊鎮李圩村的戰國時期青銅戈(見附圖1:戰國青銅戈),其銘文印證了李圩村附近就是下邳城,同時印證下邳城就是徐州城。其銘文是:“邳邑古于”,其中“邑”為上“乙”下“口”,解讀為“下邑”;“于”通“徐”。梁王城遺址及其附近“九女墩遺址”的考古發掘證明“梁王城遺址”就是“古徐州城”。

附圖1:戰國青銅戈

(三)下邳中城的确定

《水經注》載:“(沂水)又東過襄贲縣東,屈從縣南西流,又屈南過郯縣西。又南過良成縣西,又南過下邳縣西,南入于泗。”

襄贲縣即蘭陵縣長城鎮,沂水從長城鎮區南向西流,在梁王城遺址西北交彙于泗水,沂水在下邳縣流向是東北——西南,良成縣必然位于長城鎮與梁王城遺址之間的古沂水河道南岸和東岸,這一區域隻有岔河鎮良璧村地理位置符合,且該村有古城遺址。

《水經注》卷二十五載:“《地理志》曰:‘良城,王莽更名承翰矣。’沂水于下邳縣北西流,分為二水:一水于城北西南入泗;一水迳城東屈從縣南,亦注泗,謂之小沂水。水上有橋,徐、泗間以為圯。昔張子房遇黃石公于圯上,即此處也。建安二年,曹操圍呂布于此,引沂、泗灌城而擒之。”

郦道元考證下邳中城為“呂布所守也”,曹操擒拿呂布的地方就是在“良成縣”。

1、良成縣位于下邳縣北。

“沂水于下邳縣北西流”,該記載表明沂水在下邳縣的北部是向西流的。《後漢書·李賢注》載:“良成,縣名,屬東海郡,故城在今泗州下邳縣北。”該注釋表明良成縣的地理位置在唐代下邳縣的北部,邳州北部地名帶“良”字的隻有良璧村。

良成縣得名于春秋時期“良”侯國之“良”與鄒忌封号“成侯”之“成”。良璧村名讀音是“良邳”,證明村名與“下邳城”有關系,該村是《中華鄒氏宗譜》記載的鄒忌封地“下邳”所在地。

2、良璧村北、村西有古河道,村東河道“宋溝”就是小沂水。

“沂水于下邳縣北西流,分為二水:一水于城北西南入泗;一水迳城東屈從縣南,亦注泗,謂之小沂水。”良璧村北古河道上遊來自蘭陵縣長城鎮南,村東河道現名“宋溝”,宋溝即是東泇河分支,而東泇河就是“小沂水”。

《沂州府志》載:“東泇水自費縣旗山下發源,東南流入蒼山界,經卞莊塔子山後分兩支,一支直南,趨三合村合陽明河水,達邳州境之泇口;一支繞東南流彙入郯城縣界之芙蓉河,亦達邳境之泇口,二支交彙複與西泇水會。”宋溝來自“三合村”,流向泇口,證明良璧村東的宋溝就是“東泇水”,而東泇水就是古代的“武水”。鹹豐版《邳州志》載:“按一統志,武水一名治水,一名小沂水。”可見,東泇水就是小沂水,小沂水到達泇口後入于泗水,即泇口以下不再有“小沂水”。

确定了良璧村東“宋溝”為小沂水,那麼其村北和村西的古河名自然就是古沂水,村西河道流向西南方向的梁王城遺址。沂水在梁王城遺址西北交彙于泗水,則交彙以後的河道不再稱為“沂水”,而被稱為泗水,即梁王城以下沒有沂水河道。

1970年代良璧村内有完整古城牆,被專家确定為内城牆,村外城牆遺址痕迹也很明顯,良璧現為邳州市級文物保護機關。

确定下邳中城關鍵點是“下邳中城”位于“沂水”與“小沂水”分流處。良璧村恰好位于沂水和小沂水分流處,是以,良璧就是“下邳中城”。

(四)下邳小城的确定

《水經注》載:“小城,晉中興北中郎将荀羨、郗昙所治也。”該記載說明下邳小城規模小、年代晚。

《晉書·荀羨傳》載:“殷浩以羨在事有能名,故居以重任爾。時年二十八,中興方伯,未有如羨之少者。羨尋北鎮淮陰,屯田于東陽之石鼈。尋加監青州諸軍事,又領兖州刺史,鎮下邳。”《晉書·卷八》載:“(永和八年)三月,使北中郎将荀羨鎮淮陰。”以上記載表明荀羨(322年—359年)鎮守下邳時間在永和八年(352年)三月以後。

《晉書·第八章》載:“(升平二年)三月,慕容隽陷冀州諸郡,诏安西将軍謝奕、北中郎将荀羨北伐。……六月,并州刺史張平為苻堅所逼,帥衆三千奔于平陽,堅追敗之。慕容恪進據上黨,冠軍将軍馮鴦以衆叛歸慕容隽,隽盡陷河北之地。……(秋八月)以散騎常侍郗昙為北中郎将、持節都督徐、兖、青、冀、幽五州諸軍事、徐兖二州刺史,鎮下邳。”

通過以上記載可以看出,東晉朝廷與前燕慕容隽的戰争在升平二年(358年)六月決出了勝負:“隽盡陷河北之地。”意思是黃河以北土地全部被前燕占領。而邳州境内古泗水在西漢元光年間(公元前74年—公元前33年)就被黃河侵占。鹹豐版《邳州志·卷四》載:“夫黃河蓋天下之強水也,其所過靡不變寘移易矣。河之注巨野,通淮泗,自漢元光始也。”下邳大城和下邳中城都位于泗水以北,升平二年六月以後這兩座城都可能被前燕占領,這應該是荀羨和郗昙遷徙下邳城到岠山東南的原因。

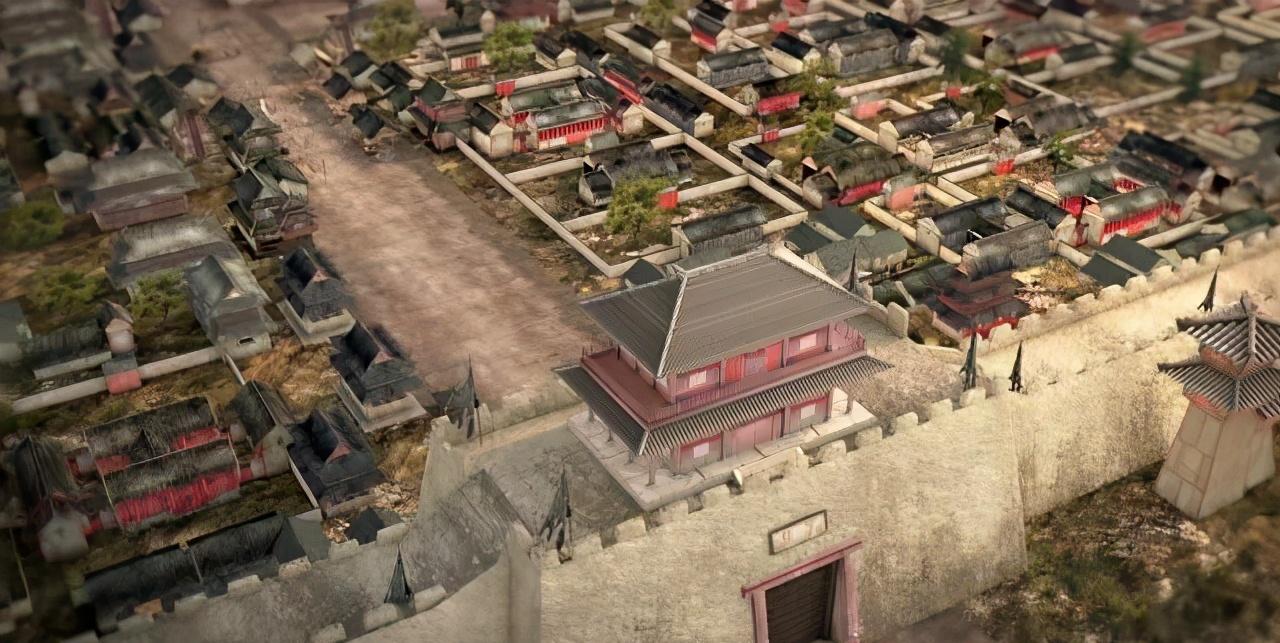

綜上所述,下邳大城在戴莊鎮李圩村西梁王城遺址,該城是古徐州城,漢初是楚王都城,也是秦漢時期下邳縣所在地,該城是漢末陳宮守衛之城;下邳中城在岔河鎮良璧村,該城是齊相鄒忌封地,也是東漢、三國、西晉時期下邳國(郡)所在地,還是曹操擒拿呂布之城;下邳小城在睢甯縣古邳鎮半山村,該城為東晉時期荀羨和郗昙遷徙之城,該城遷徙時間不早于永和八年三月,不晚于升平二年八月。

東晉以前發生在“下邳”的曆史事件都與睢甯縣下邳城沒有關系。

參考文獻:

[1]《水經注》

[2]鹹豐版《邳州志》

[3]《晉書》

[4]《後漢書·李賢注》

[5]《水經》