司徒慧敏(1910.2.16~1987.4.4),中國電影技術家,導演。他是以夏衍為首的中國共産黨電影小組的成員,曾導演《自由神》《血濺寶山城》《遊擊進行曲》《白雲故鄉》等影片。作為抗戰劇情片《風雲兒女》的出品人,司徒慧敏先後約請共産黨人田漢與聶耳,分别為電影主題曲《義勇軍進行曲》填寫歌詞和譜曲。此外,他參與研制的“三友式”電影光學錄音機,使中國電影工業技術邁出了重要的一步。

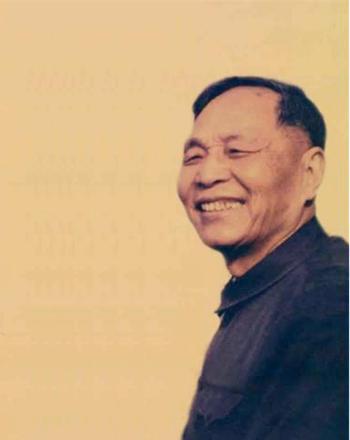

司徒慧敏

從“紅色甲工”走出的司徒慧敏,在革命文藝活動直至社會主義電影事業建設中,都堪稱突出的代表、卓有貢獻的電影界名家。

<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="9">積極投身革命 意外與“影”結緣</h1>

司徒慧敏,1910年出生于廣東開平的一戶愛國華僑家庭。5歲時,司徒慧敏随父親來到廣州,在廣州度過了自己整個童年和少年時光。

1925年,司徒慧敏考入廣東省立工業專門學校(原廣東省立第一甲種工業學校,華南理工大學重要辦學源頭之一)修習化學工程專業。在校期間,他結識了同為開平人的周文雍,相同的革命志向使二人很快成為好友,在周文雍的介紹下,年僅17歲的司徒慧敏加入中國共産黨。

1927年,廣東“四一五”反革命政變後,廣州被籠罩在白色恐怖中,司徒慧敏為做好掩護工作,聽從組織安排,在市内昌興街以開設專賣新文藝書刊的“新廬文藝書屋”,司職監視敵動向。

之後,又是在周文雍的介紹下,司徒慧敏參加了廣州起義,做交通聯絡工作;與武裝勞工駐守廣州長堤,截擊李福林部的渡江軍事行動。

廣州起義失敗後,1928年春,司徒慧敏輾轉流亡到日本,成為東京美術學校圖案專業的學生,課餘,他也在日本大學電影研究班和東京早稻田大學電子系研究電影及無線電。在日本的學習經曆不僅讓司徒慧敏接觸到美術及電影的相關知識,也為他今後的用電影進行革命的道路指明了方向。留日的第二年,司徒慧敏與美校同學許達一塊,和沈學誠(即沈西苓)、餘炳文等人,發起組織“青年藝術家聯盟”,與當地左翼文化人進行了深刻而廣泛的交流,為他之後參與并上司左翼電影運動打下基礎。

<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="78">實踐戲劇救亡 抗戰文藝力量</h1>

1930年,司徒慧敏從日本回到上海,邊擔任教師及設計師工作,邊參加上海藝術劇社,投身左翼戲劇運動。

次年,日本發動九一八事變,中國十四年抗戰正式拉開帷幕。

司徒慧敏同其他左翼文化團體共同組成“中國左翼文化總同盟”,主要在國統區從事電影文化界左翼文化運動,對不健康的、落後的、反動的、宣傳封建迷信、神怪色情、為帝國主義侵略作掩飾辯護的電影,予以批判,以期聯絡廣大的電影工作者、激勵他們中的進步傾向。

1934年後,司徒慧敏在夏衍等革命同志的支援下,先後進入“電通制片公司”和“聯華影業公司”做電影相關工作。期間,他聯合左翼藝術工作者拍攝了一批反帝反封建題材、抗日救亡、有廣泛社會影響的抗戰題材愛國影片,如《桃李劫》《自由神》《都市風光》《風雲兒女》等,也在集錦片《聯華交響曲》《藝海風光》中,執導了反映社會生活的《兩毛錢》《歌舞班》兩短片。這些影片在宣傳黨的抗戰路線,争取電影界的大多數方面起到重要作用。其中,《風雲兒女》的主題曲正是後來被作為中華人民共和國國歌的《義勇軍進行曲》。

首版《義勇軍進行曲》黑膠唱片

七七事變後,中國進入全面抗戰狀态,當年秋,司徒慧敏奉黨組織指令前往香港及内地開展抗戰統戰、電影民主運動。1938年,周恩來于全國文藝界抗敵協會成立大會上提出:“希望作家多多取材前線将士的英勇奮鬥與戰區敵人的殘暴、後方全群眾動員的熱烈,一定可以激發舉國同仇敵忾,加強戰勝敵人的信心!”為貫徹講話精神,司徒慧敏在港拍攝抗戰電影。執導了與蔡楚生合編的兩部抗日粵語片《血濺寶山城》和《遊擊進行曲》;由夏衍任編劇,反映港胞支援抗日的影片《白雲故鄉》;蔡楚生編導、反映淪陷後的一批上海愛國青年堅持鬥争的《孤島天堂》等片。

1938年3月,廣州。前排左起:茅盾、夏衍、廖承志;後排左起:潘漢年、汪馥泉、郁風、葉文津、司徒慧敏

日後,周恩來對司徒慧敏執導《血濺寶山城》的工作表示贊許:“你們在香港能把《血濺寶山城》拍出來,而且是抗戰以後寫抗戰的第一部劇情片,是很好的”,“我記得在第一次世界大戰時,當時寫出反映戰争的作品就很少。看來,你們在這樣短的時間裡寫出反映抗戰的作品,是一個經驗,值得很好地總結一下”。

1941年皖南事變後,司徒慧敏同其他文藝界人士共同組織起“旅港劇人協會”。他作為協會負責人,主持演出批評國民黨統治、歌頌反法西斯鬥争及鼓勵抗戰的《霧重慶》《馬門教授》《希特勒的傑作》《北京人》《愁城記》等戲劇。

12月底香港淪陷後,司徒慧敏協助組織旅港電影、戲劇界人士分批從香港輾轉撤往内地,他自己也逃亡到重慶。盡管是被迫流亡,但司徒慧敏仍然堅持着“戲劇救亡”行動,在重慶期間,他擔任黨上司的“中國藝術劇社”附屬劇團團長,組織演出了《霧重慶》《家》等進步劇目,并在國民政府辦的“中國電影制片廠”任新聞紀錄片部主任,拍攝抗日新聞記錄片。除開明面上的電影工作外,司徒慧敏也在暗中從事搜集與傳遞情報的隐蔽鬥争。

<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="79">深造不忘初心 歸來仍做“影”人</h1>

抗戰結束後,司徒慧敏于1946年7月至1951年年底,受命在美學習電影技術和管理,兼做旅美華僑的統戰工作。旅美期間,他一邊在餐館打工,一邊在哥倫比亞大學學習電影課程,并先後在好萊塢企業電影場、西電公司電影場、雷電華電影公司紐約廠工作。1947年,他導演、攝制紀錄片《中國民族舞蹈》,該片由當時旅美的我國舞蹈家戴愛蓮主演,獲得1948年英國愛丁堡紀錄影片電影節優秀獎,被紐約布洛林音樂舞蹈學院評選為當年5部最佳舞蹈片之一。

1952年4月,司徒慧敏克服重重阻撓回國,緻力于新中國電影事業的建設與發展,并作出重要貢獻。

回國次年起,司徒慧敏任職文化部上司崗位,負責電影技術及外事方面的上司工作,成為新中國有關電影制片、機械、膠片工業及科研等方面的主要創始者。他組織籌建多片種綜合性電影攝制機構解放軍八一電影制片廠,擘劃西安、峨眉、珠江及天山等地方電影制片廠的廠址勘察標明、老廠改造以及保定化工部第一膠片廠、北京電影洗印廠及南京、上海、哈爾濱等電影機械廠的建設,使新中國的電影制片與技術等行業,從手工作坊的生産方式逐漸邁向現代化。此外,司徒慧敏在擔任八一廠第二任廠長期間,導演拍攝了國内第一部大型彩色紀錄片《八一運動會》,使一批專業創作骨幹和技術人員從中成長起來。

20世紀50年代中後期,司徒慧敏主持電影局對外文化交流工作。其坦誠、熱心與平等作風,娴熟的英、日語,以及所自學的俄、法、德、西班牙語,使其在國外同行與港澳同胞、僑胞中,有廣泛的聯系與情誼。

1964年10月28日,司徒慧敏(左一)與夏衍(左二)等陪同國務院總理周恩來(右三)會見荷蘭國際著名導演尤裡斯·伊文斯(左三)

<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="80">熱情奮鬥不止步 鞠躬盡瘁“司徒牛”</h1>

和周文雍一起介紹司徒慧敏入黨的另一位廣東老黨員鄧胡秋先生曾評價指出:“在他的人生中,不知變換了多少職業,大多數是為了掩護黨的工作。他每幹一行都很投入,并且成為行家。他掌握多國語言也全靠勤奮。是以有人給他起了‘司徒牛’的綽号。”

1926年,美國的有聲電影問世,司徒慧敏也開始潛心鑽研電影錄音技術。他與曾在美國哈佛大學研究無線電工程的堂兄司徒逸民以及曾在美國華盛頓大學研究過機械工程的馬德建一起,研究有聲電影錄音技術,并在自己家裡建立了錄音技術研究室,反複研究試制錄音機。1933年年底,他們制造的“三友式”錄音機正式用于電影錄音,使中國電影工業技術邁出了重要的一步。“三友式”錄音機在誕生之後,司徒慧敏作為錄音師,先後為當時著名的《漁光曲》《大路》《新女性》《姊妹花》《脂粉市場》等電影錄了音,引起極大的反響。

電影《漁光曲》劇照

司徒慧敏對電影業務的鑽研常達到癡迷的程度。譬如,為研究蘇聯電影作品《生路》《金山》及美國電影《亡命者》的剪接手法、專業技術思路,帶上面包,從早到晚觀看、反複地記錄同一部影片;在分鏡頭和長度表沒出來之前,長期而又多次地在影院放映室的倒片台前,一本本、一段段地琢磨,直至對有些片段逐個鏡頭的畫面構圖、鏡頭的編輯次序、其咫數、格數等細節記錄在案。

在對待電影人才方面,司徒慧敏始終保持着愛才惜才的态度。1978年在文化部部務會議上,他否定北京電影學院關于張藝謀、何群等8人年齡偏大、文化科成績偏弱拟不招錄的意見,決定悉數錄取為北電1978級學生。其中,張藝謀早期作品《黃土地》《紅高粱》等,在改革開放早期,都是在司徒慧敏的首肯下發行的。

與司徒慧敏革命路途相知53年的黃苗子,曾賦詩《悼司徒》狀繪了司徒慧敏投身革命60年的貢獻:

誓擲頭顱解倒懸,兩間荷戟舞刑天;

風雲兒女情如昨,戰鬥銀壇六十年。

冷雨敲窗遠望樓,故人相對淚雙流;

何曾了卻耕耘債,太息開荒失此牛。

近百年前,從“紅色甲工”走出的司徒慧敏,在革命道路中選擇紮根于電影事業中,盡管環境惡劣,但他始終秉持革命初心、堅持着以電影的力量啟發群眾、呼喚同志、建設國家,為革命和新中國早期電影事業做出突出貢獻。而他與時代共進的思想、信念、智慧以及實事求是的為人态度,亦無愧于中國早期電影事業掣旗人的稱謂。

今時今日,華園學子作為“紅色甲工”精神與血脈的傳承者,更應向司徒慧敏等革命先輩看齊,以青春之我,築青春之國家,青春之民族!

-end-

内容轉自:華南理工大學官微。