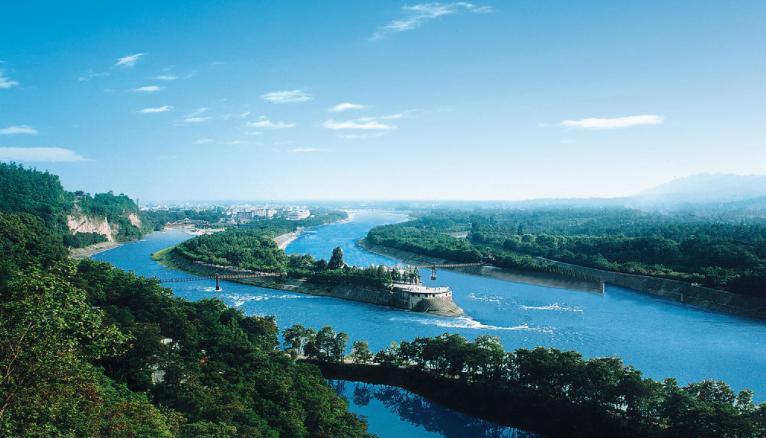

成功的都江堰

都江堰建于秦昭王末年(約公元前256~前251),是位于四川省成都市都江堰市的大型水利工程,由蜀郡太守李冰父子組織修建,建成後不但消除了岷江洪水泛濫,其灌溉能力還使成都平原成為沃野千裡的天府之國。

幾年之後,秦國再次開工了一項規模更大的水利工程,而且居然耗時十年之久,這是一項怎樣的工程呢?秦國目的何在呢?

背景

戰國時,以七雄為首的諸侯之間兼并戰争十分劇烈,各國都在盡力發展自己,即使不能消滅對手,至少可以自保圖存。而秦國在張儀連橫政策成功之後,又采取遠交近攻的手段,繼續分化蠶食各國。秦國不斷得到諸侯的割地賠款,成為實力最強,最有望實作天下統一的國家。

此時,南韓是秦國的東鄰,身處四戰之地,經過多年的戰争,其實力在七雄之中已經淪為末流,随時都有可能被秦吞并。

陰謀

在這樣的情況下,南韓國君韓惠王苦思冥想應對之策,終于設計了一個自認為完美的計劃。

他讓國内著名的水利工程師鄭國為代表,入秦遊說秦王修建一條大型灌溉管道,位置在關中平原西向東的渭河流域,名義上是以都江堰為成功案例,修成後可以促進農業發展,其真實目的是在向秦國賣好,轉移秦國的注意力,拖延秦國東出的時間,最重要的是消耗秦國的經濟實力。

這不能不說是一個陰險的計劃,為秦國挖了一個坑。秦國會入套嗎?

秦王嬴政

公元前246年,鄭國代表團來到了鹹陽。此時秦王嬴政還是一位年僅十四歲的少年,而且剛剛即位。

不知道是鄭國代表團把修建計劃說得天花亂墜、天衣無縫?還是少年國君年幼無知、胸無城府,總之他被南韓人的忠心打動,這樣一個略帶荒謬的、并不急迫的浩大工程計劃居然很快得到了準許,而且任命鄭國為工程總指揮!

工程上馬

秦國所屬的關中平原東西數百裡,南北數十裡,是秦國的糧食基地。平原地形特點是西北略高,東南略低。泾水和洛水是渭河的兩條支流,泾河從今陝西北部群山中流出,進入關中平原後與渭交彙,然後再一直向東注入黃河。而北洛河是平原東部另外一條渭河的支流。

鄭國的工程計劃是:開鑿一條長達300餘裡的引水渠,西引泾水東注洛水。說明白點,就是要沿着平原的北部山腳修一條與渭河幾乎平行的幹渠!

從地形上看,幹渠分布在平原灌溉區的最高地帶,一旦泾水水流由于淤塞、地形等原因不能順利入渠,則是白白耗費時間和人力物力;如果這樣,上萬人辛苦勞作的效果等同于愚公移山!

陰謀敗露

在施工開始後,有明白人看透了南韓的計劃,向秦王揭穿了其真實意圖。因而鄭國命在旦夕。鄭國分辨說:當初修建水渠确實動機不良,不過是想拖延時間,為了南韓續命;但是一旦水渠建成則惠及關中平原的農業發展,對秦有萬世之功。

秦王政雖然年輕,但的确有英明神武之氣,他認為鄭國的話有道理,值得一試,于是繼續讓他主持這項工程。十年後工程終于竣工。由于是鄭國設計和主持了施工,稱為鄭國渠。

萬世之功

幹渠分布在灌溉區最高地帶,沿北面山腳向東伸展,不僅有利于保證最大的灌溉面積,而且形成天然的自流灌溉系統,可灌田四萬餘頃。鄭國成為與李冰齊名的古代水利工程設計師。

司馬遷《史記·河渠書》記載:“渠成,注填淤之水,溉澤鹵之地四萬餘頃(折今110萬畝),收皆畝一鐘(折今100公斤),于是關中為沃野,無兇年,秦以富強,卒并諸侯,因命曰鄭國渠”。南韓的初始目的不但沒有達到,而且适得其反,促進秦國更加富有,為秦國統一天下強化了本已堅實的經濟基礎。

秦朝以後,曆代人民繼續完善這個水利設施:先後曆經漢代的白公渠、唐代的三白渠、宋代的豐利渠、元代的王禦史渠、明代的廣惠渠和通濟渠、清代的龍洞渠等。一直到了民國期間,1929年陝西關中發生大旱,中國近代著名水利專家李儀祉先生主持疏浚了河道,使這條幹渠繼續造福百姓。

更多曆史文章,請持續關注公衆号“雲竹文齋”!